Il détestait qu'on raconte sa vie. Il détestait encore plus l'idée de la raconter lui-même. "Ecrire une autobiographie, disait-il, c'est comme graver des mots sur sa propre tombe". L'écrivain et essayiste mexicain Carlos Fuentes, lauréat du prestigieux prix Cervantes et l'une des plus grandes figures des lettres latino-américaines, est mort mardi 15 mai, à l'hôpital Angeles de Pedregal de Mexico. Il était âgé de 83 ans.

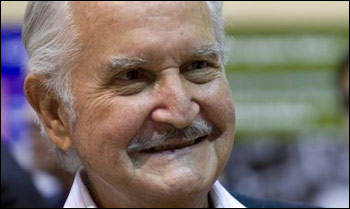

Sur une photo prise à la foire du livre de Guadalajara, en 2008, on le voit riant sous sa moustache et se bouchant les oreilles. A côté de lui, son aîné, le ColombienGabriel Garcia Marquez (né en 1927) a l'air de protester lui aussi. Il ne manque plus que le Péruvien Mario Vargas Llosa (né en 1936) et on aurait là les trois icônes d'une génération d'écrivains et d'intellectuels qui, par son talent de plume et son engagement, aura particulièrement contribué à attirer l'attention de l'Occident sur l'identité latino-américaine.

Sur l'impérialisme américain aussi, dont Carlos Fuentes, tant dans ses essais politiques (Temps mexicain, 1972) que dans ses articles journalistiques, aura toujours été un virulent critique.

Né au Panama le 11 novembre 1928, Carlos Fuentes Macias, fils de diplomates, partage son enfance entre Quito, Montevideo, Rio de Janeiro, Washington, Santiago du Chili et Buenos Aires.

"SEUL EST PARFAIT CELUI QUI NE SE TROUVE CHEZ LUI NULLE PART"

Plus tard, il gardera ce goût des voyages, organisant sa vie entre Mexico, Paris et Londres où il aimait tout particulièrement écrire, enseignant fréquemment aussi dans de nombreuses universités américaines. "Quelqu'un qui est à l'aise dans sa patrie, c'est bien, mais ce n'est pas grand-chose, nous confiait jadis ce grand cosmopolite (Le Monde des livres du 25 aout 1995). Quelqu'un qui est à l'aise partout dans le monde, c'est mieux. Mais seul est parfait celui qui ne se trouve chez lui nulle part..." Aux Etats-Unis dans les années 1930, l'enfant Fuentes, marqué par le personnage d'Henry Fonda dans Les Raisins de la colère, se nourrit des images de la crise.

Au Chili, il lit Gabriela Mistral et Pablo Neruda et comprend pour toujours "l'alliance entre la littérature et la politique". En Argentine, où il refuse d'aller en cours "à cause du fascisme militaire au pouvoir", il découvre le sexe, le tango et Borges."Borges m'a donné une immédiate et grande leçon, dira-t-il : la nouveauté du passé. Une chose fondamentale pour ma littérature."

A 16 ans, déjà porteur de cet extraordinaire bagage, le jeune Carlos Fuentes revient au Mexique. Il est d'abord élève du collège français, puis il étudie le droit à l'université de Mexico, rejoint ensuite l'Institut des hautes études de Genève et travaille pour l'Etat mexicain auprès de l'Organisation internationale du travail. Parallèlement, il commence à écrire. Des nouvelles d'abord (Jours de carnaval,1954). Et bientôt des romans. Il porte un regard acéré sur l'organisation de la société mexicaine (La Plus Limpide région, 1958), l'échec de sa révolution et le détournement par la bourgeoisie de l'héritage zapatiste (La Mort d'Artemio Cruz,1962). Sa technique d'écriture s'appuie sur des flash-backs ou des collages d'éléments narratifs très divers.

UNE VISION ÉCLATÉE DE LA RÉALITÉ MEXICAINE ET DE SA VIOLENCE

Les critiques de l'époque croient y déceler des influences de Dos Passos et de Faulkner. On peut y voir aussi un clin d'œil aux peintures murales de Rivera ou de Siqueiros. Ce que Fuentes cherche à donner, c'est une vision éclatée de la réalité mexicaine et de sa violence permanente. Pour cela, il lui faut "casser les moules de l'espagnol vétuste, lui donner une nouvelle vie, une claque, lui injecter de la sève".

Au milieu des années 1950 - il n'a alors que 27 ans -, Fuentes fonde avec son compatriote Octavio Paz, La Revue mexicaine des littératures ainsi que la maison d'édition Siglo XXI. Cela marque le début d'une prolifique carrière d'écrivain - une trentaine de livres au total, la plupart traduits en français chez Gallimard -, qui lui vaudra de nombreuses récompenses, mais jamais le prix Nobel pour lequel il est pourtant régulièrement donné comme favori.

Cette abondante production littéraire ne l'empêche pas de faire, comme ses parents, son chemin dans la diplomatie. Un temps proche de Fidel Castro, membre du Parti communiste, Fuentes s'en éloigne après l'incarcération en 1971 du poète Heberto Padilla. Mais il considérera longtemps que sa carrière diplomatique a été desservie par son engagement politique à gauche. Il sera pourtant ambassadeur du Mexique en France de 1974 à 1977 et gardera avec ce pays une relation privilégiée. "Pour nous, Latino-Américains, la France a toujours été le point d'équilibre entre le Sud hispanique réactionnaire de l'Inquisition et le Nord, froid et matérialiste."

Terra Nostra (1975), La Tête de l'hydre (1978), Une certaine parenté (1980)... Apartir des années 1970, certains romans procurent à Carlos Fuentes une renommée internationale. C'est le cas également du Vieux gringo (1985) porté à l'écran par Luis Puenzo, avec Gregory Peck et Jane Fonda. Toutes ces oeuvres renvoient plus ou moins directement aux grands thèmes qui forment la trame de son œuvre : les rapports entre l'Europe et l'Amérique, les va-et-vient de l'Histoire entre passé et présent - et ce même passé lisible, comme sur un palimpseste, dans les interlignes du présent -, les grands mythes de l'humanité, les bienfaits du métissage culturel, les cercles du temps... Le temps "circule comme les courants marins, où tout converge et se rejoint", peut-on lire dans L'Oranger (1995). "Ce que Fuentes n'aura cessé de mettre en lumière c'est justement la circularité de ce temps, ses rencontres surprenantes et ses télescopages sans fin", souligne sa traductrice Céline Zins (Le Monde des livres du 25 aout 1995).

GÉNIAL TOUCHE-À-TOUT

Ces thèmes qui reviennent comme des leitmotivs, on les retrouve de façon aussi insistante dans les essais. Dans Le Sourire d'Erasme (1990) par exemple, où Fuentes montre que "la modernité de l'Amérique passe par des retrouvailles avec son passé". Ou dans Le Miroir enterré (1992) où l'écrivain brosse l'histoire de l'Espagne et de l'Amérique hispanique en mettant à jour la succession formidable des strates de civilisations et en se livrant en quelque sorte à une vertigineuse"archéologie de l'identité". Et ils sont là aussi, en filigrane, lorsque Fuentes, génial touche-à-tout, écrit pour le cinéma - il signe le scénario (jamais filmé) de La Chasse à l'homme pour Luis Bunuel, d'après un roman d'Alejo Carpentier - ou encore pour le théâtre avec Le Borgne est roi paru en espagnol en 1970.

Dans son dernier roman traduit, Le Bonheur des familles (2009), l'écrivain mexicain croisait ce thème du temps avec celui de la violence. Comment échapper - ou plutôt ne pas échapper - aux chaînes de l'autodestruction, à la fois intimes comme le sont les liens du sang et historiques comme l'est la succession des générations dans un tissu social perverti ? Cette question sans réponse traverse les seize récits composant le livre. Et comme dans Terra Nostra, le bonheur, bien sûr reste, introuvable. Les familles s'étouffent dans leurs grandes et banales turpitudes. Ici, chaque nouvelle est ponctuée par un chœur destiné à faire"entendre la voix des sans voix". Commençant par une histoire de corruption, l'ouvrage se termine par cette répétition : "la violence, la violence". Un fil conducteur implacable, quasi obsessionnel, qui court des situations privées aux phénomènes sociaux. Psychologique, familiale, criminelle, politique, cette violence qui fait aujourd'hui la dramatique actualité du Mexique est récurrente dans toute l'œuvre de Fuentes dont chaque livre est à cet égard, "un acte d'exorcisme".

D'une interview à l'autre ou dans ses tribunes aux journaux, Fuentes développait à la fois une analyse des causes du phénomène et un point de vue terriblement pessimiste sur les chances d'en venir à bout. Pour les causes, il citait l'explosion démographique du Mexique, passé en un siècle de 20 millions à 110 millions d'habitants, la misère, les inégalités sociales et le trafic de drogue. Un trafic qu'il considérait comme une conséquence de la prohibition aux Etats-Unis et qui l'amenait à prêcher la dépénalisation afin d'assécher le marché. "La fin de la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis n'a pas diminué ni augmenté le nombre d'ivrognes, mais elle a permis de neutraliser Al Capone", plaidait-t-il encore récemment lors d'une conversation avec un journaliste du Monde.

Mais les perspectives ne lui semblaient guère souriantes. "Quand j'étais jeune,avait-il confié en 2009 dans une interview au magazine Lire à l'occasion de sa venue au Salon du livre de Paris, je pouvais sortir dans les cafés et les cabarets de Mexico jusqu'à trois heures du matin et rentrer tranquillement chez moi à pied. Aujourd'hui, je ne me risque même plus à m'aventurer tout seul au-delà du coin de la rue. Il nous faut inventer d'urgence une modernité mexicaine où fonctionnent la loi et la justice. Mais ça va nous demander beaucoup de temps et de travail. Je ne serai plus là pour en voir le résultat."

Le Monde