القسم 1

القسم 1

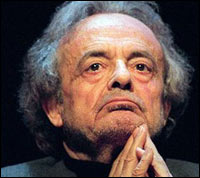

معراج الرسول الكريم (ص) في شعر أدونيس

لقد وفّق أدونيس كبقية الشعراء المعاصرين في أن يعثر في ملامح الرسول الكريم على ما يتلاءم و الدلالة المعاصرة التي أسقطها عليها، و لقد رأينا كيف كان أدونيس يتحرّج من أن يعبّر بشخصية الرسول عن ذاته، أو أن يتّخذها قناعاً يوحي من خلاله بأفكاره الخاصة، تأثّما من أن ينتحل لنفسه شخصية الرسول أو أن ينسب إليه بعض صفاتها، و لذلك فقد كانت القصائد التي حملت فيها شخصية الرسول دلالة عامة أكثر بكثير من تلك التي حملت فيها دلالة خاصة بشاعر معين، و كما رأينا أن الشاعر

كثيراً ما كان يتحرج من التأوّل في شخصية الرسول، حتى إنّ كثيراً من شخصية الرسول، حتى إنّ كثيراً من قصائده كانت أقرب إلى صيغة «التعبير عن ...» منها إلى صيغة التعبير بـ...». [1]

و لهذا و بما أن الشاعر يتحرّج أن يعبّر عن شخصية الرسول بصورة مباشرة، فلهذا

يستلهم قصة المعراج أو الإسراء المعروفة للرسول الكريم ليصف بعض جوانب شخصية الرسول المقدسة و الرفيعة في هذه القصة الدينية. و يتّخذ شخصية الرسول قناعاً له ليعبّر عن أحاسيسه و أفكاره و خلجاته النفسية.

و قد وظّف أدونيس معراج الرسول في قصيدة طويلة بعنوان: السماء الثامنة «رحيل في مدائن الغزالي» و عبّر عن بعض خواطره و أفكاره الخاصة. [2]

"يستغرب القارئ لأول وهلة في بعض أحداث مسار القصيدة العجائب و في بعضها الآخر تفاصيل تبدو إستطرادات ناقلة، و لكنها حين تنضاف إلى بعضها تصبح إشارات واضحة إلى نص أوّل تتماثل أحداثه مع أحداث هذه القصّة، أعني قصة الإسراء الذي تناقلها الأدب الشعبي منذ قرون" [3].

"تتجلى في هذه القصيدة ملامح الإسراء في طريقة الإنتقال المكاني كما في طبيعة المنطلق (مكان للانطلاق) والمآل (مكان الوصول)" [4].

والشاعر يذكر في هذه القصيدة انتقال الرسول بصحبة جبرائيل من مكة

إلى بيت المقدس، على ظهر البراق إنتقالاً آنياً [5] :

والشجر الأخضر في الطريق

مدائن حبلى و حاضنات

والشجر الميت في الطريق

نار بلا ضحية

تظلّ من رمادها بقية

في موقد الكلام

تحمل الطفل الذي ينام

حلماً

وللطفل الذي يفيق

دفتر الأحزان وأغنيات

هاهو بيت المقدس، المعراج [6]

في هذا المقطع من القصيدة يصف مسار أحداث صعود النبيّ إلى منتهى السماوات. فعند السماء السابعة يفترق الرسول عن جبرائيل ليستأنف طريقه صوب العرش (السماء الثامنة) حيث يملي عليه أحكام دينه. و يواجه الرسول عرش الله في وحدانيته، فيرى الكمال و إكتمال العلم والتأصل قدام العرش، و عند أم الكتاب، اللوح المحفوظ. [7]

ثم أنّ الشاعر الذي ينتحل قناع شخصية الرسول يحسّ بأنه يرى حلول و تجسيد الخالق في كل شيء. فكأنّه هو الذي يشق طريقه إلى الوصول إلى السماوات أو إلى الحقيقة والكمال اللامتناهية. و في حقيقة الخالق يوجد في ذات كلّ الكائنات و كلّ شيء؛ الشّجر، النار، الطفل و حتى الرّماد .... و من جهة أخرى فهو يشعر بأنه طفلٌ أمام عظمة الخالق و هذا الطفل يحلم بإستمرار للوصول إلى حقيقة ذات الخالق و يتمنى أن يضيق من غفلته و جهله، فهو لن يقف عن الحلم بالحقيقة إلا عند الوصول إلى الحلم الحقيقي والحب العظيم الذي يتمناه بفارق صبر. و هذا الشوق للوصول إلى الحقيقة كنار تحرقه و لكن ليس بمعنى واقعي بل هي نار تزيد إشتياقه إلى المعرفة والكمال.

و يندهش الشاعر في هذا المقطع من واقع الحياة والكون والوجود و عندما يقول «والشجر الأخضر في الطريق» و «والشجر الميت في الطريق». فهو يريد أن يقارن بين وقائع الموت والحياة، فهو يخاف أن يموت من دون يصل إلى حقائق الحياة وفلسفة الوجود و ذات الكائنات. و لهذا يرجو أن يعبّر مدارج المعرفة بسرعة ليبلغ غرضه من المثل الأعلى في الكون والحياة. و كذلك يتأسّف الشاعر من المدن الراسبة و المتحلّلة التي يراها في طريقه إلى الحقيقة، فهو بمثابة شاهد على ما أصاب مدن الأرض من مصائب و نكبات، و هو يراها مليئة بالأحزان، فهذه المدن قد حبلت و حضنت المآسي والآفات التي يدمّر أحلام الطفولة والبراءة.

و من جهة أخرى يرى الشاعر بأنّ هذه الحياة ما هي إلا غفوةٌ أو كحلم يقظة مشحونة بالأحزان و الأفراح. والطفل الذي يحلم بالأحزان والأغنيات والأحلام اليقظة يجب أن يكبر و يحلم بحلم أكبر و أنضج ليصل إلى درب العلم و الكمال.

و على هذا الطفل أن لا يكتفي بأحلام حبّ الطفولة بل عليه أن يحلم بحبّ أعظم و هو

حب الخالق لأن في الكون ليس ما هو أعظم و أكبر من حب الخلق للمخلوق و حب المخلوق للخالق.

" و قصيدة «السماء الثامنة» يتّسم بلون صوفي و فلسفي.

فكما رأينا بوضوح فإنّ هذا المقطع كان يرتسم بنزعة صوفية، يتمثّل فيه حلول الخالق

في كلّ المخلوقات و كلّ شي. و لكن عندما نتحدث عن «السير في مدائن الغزالي» في

القصيدة فالغرض هو صحراء من سعالي «تحتاج توضيحاً، فالشاعر يرسم هنا مفارقة ساطعة بين «مثالية» النبوة، و بين مدائن الغزالي التي تمثّل السقوط في مقابل الصعود، وبعد أن تتم الرحلة الصعودية، تواجهنا الثورة على مدائن الغزالي «رفضت و إنفصلت»، لأنّ هذا الرفض يطلب التعبير المطلق، لكلّ شيء، متجسّداً في كل شيء" [8]

أفتح كل باب

أشقّ كل رمس

بغضبه الخالق، بالرجاء أو باليأس

بثورة النبيّ

مسكونة بالشمس

مسكونة بالفرح الكوني [9]

فالعلاقة بين الحركتين هي العلاقة بين المثل الأعلى والمثل المحطّم، لأنّ الغزالي في رأي أدونيس لم يظل وفياً لرسالة المثل الأعلى، و لهذا فسدت مدنه، و كان لابدّ من تصحيح الأوضاع فيها «بثورة النبيّ» أو بروحه التي يستمدّها الثائر الأدونيسي، و هو يهمّ أن يعلن الثورة" [10]، و كذلك فإن الشاعر في هذا المقطع من قصيدته يدعو الإنسان إلى البعث والتغيير الإيجابي و يطلب منه أن يتمسّك بالأعمال والإيمان.

وأحبّ أن أقول: أن مدائن الغزالي لا تزال على موضعها ـ و تعيش كما كانت؛ مدن حبلى بالأحزان والدموع، و أنّ الشاعر أدونيس هو كالمرآة التي تعبّر عن حقائق المُرّة في مجتمعه العربي. ويبذل الشاعر قصارى جهده ليصوّر آفات مجتمعه في شعره و هو التخلّف والجهل والفساد. والشاعر يشعر بأنّه من أوّل ضحايا. هذه الموجة الجديدة الصاخبة والمدمّرة في مجتمعه. وبما أنه ثائر رافض للتخلّف و الجهل، فلهذا لا يريد الإستسلام من أجل الحقيقة و يسعى أن يطابق بين شعره و الواقع و يعكس في قصيدته «السماء الثامنة» الآفات التي تدمّر أسس المجتمع العربي. و يدعو الشعب العربي إلى المناضلة في سبيل الحق والحرّية والعلم و المعرفة.

جبرائيل (ع) في شعر أدونيس

يعد جبرائيل رمزاً للقوة التي الإنسان بالسماء، ففي قصيدة «السماء الثامنة» التي يستغلّ فيها أدونيس المعراج النبوي يجعل جبرائيل رفيقاً لمحمّد (ص) في رحلته ـ كما هو في حديث المعراج ـ حيث "كان البراق يقوده جبرائيل، وجه كآدم، عيناه كوكبان ... الخ" [11]:

وعشت في تاريخك الغريق تحت الطين

كأنك التكوين أو كأنك الشرار

لو كنت من بغداد أو دمشق أو صنين؟

شددت فوق جسدي ثيابي و جئت للصحراء

كان البراق واقفاً يقوده جبرائيل،

وجه كآدم، عيناه كوكبان

والجسم جسم الفرس. و حينما رآني

زلزل مثل السمكة في شبكة ... [12]

في هذا المقطع يتحدث الشاعر عن جبرائيل الذي يصعد مع الرسول إلى السماء، و كلّما لفت نظره شيء يسأل عنه جبرائيل، كما فعل محمّد (ص) ملاكاً لا يبتسم، يسأل جبرائيل عليه السلام: «من هو جبرائيل؟»، فيجيبه جبرائيل: «عزرائيل إقترب و سلم...»، و عندما يرى رجلاً طويلاً عليه مدرعة من صوف يسأله : يا جبرائيل. من هو؟»، فيجيبه جبرائيل «هذا صنوك المفضل الكليم، موسى بن عمران، إقترب و سلم ...» و يظلّ جبرائيل يرقى به في السماوات حتى يصل إلى الحضرة الإلهية [13].

و عندما يتحدث أدونيس عن معراج الرسول فإنّه يقصد به العالم المثال الحقيقي. لأنّه ينتحل شخصية الرسول كقناع لخواطره و أفكاره.فرحلة الرسول عبر السماوات السبع و معه جبرائيل، في شعر الشاعر، هي رحلة وجدانية و نفسية يعبّر به أدونيس عن خفايا مشاعره و أحاسيسه و أفكاره الفلسفية والصوفية. فهو يتمنّى أن يتخطى كلّ عقبات هذه الحياة الدنيوية، ليصل إلى المعنى الحقيقي و المعنوي للحياة. والشاعر يرسم معراج الرسول مع جبرائيل إلى السماوات السبع في شعره ـ حيث يلتقي كافّة رموز العالم الآخر الأصلية على إختلاف درجاتها و وظائفها، من عزرائيل ثمّ إسماعيل و زكريا (السماء الأولى) و ملائكة ليلة القدر و داود و سليمان و يوسف (السماء الثانية) فإلى إينوخ و إلياس (السماء الثالثة)، ثمّ إلى هارون (السماء الرابعة) و موسى (السماء الخامسة) فإلى إبراهيم الخليل (السماء السادسة) ـ و أخيراً إلى آدم المستند إلى بيت المعمورة، أورشليم السماوية (السماء السابعة) حيث يبلغ سدرة المنتهى. الرحلة في عالم المثل تقابل الرحلة في عالم السماوات السبع، و إن إختلفت الشخصيات في شعر الشاعر، فالرّمز واحد: العالم المثالي الحقيقي" [14].

و كما تحدثنا عن رمز معراج الرسول في شعر أدونيس، فإنّ الرسول يجتاز السماوات السبع مع جبرائيل ثمّ يواصل طريقه صوب العرش (السماء الثامنة)، حيث يواجه العرش الإلهي، و يكتمل علمه و أملى الله عليه من أحكام دينه و شريعته.

* * *

القسم 2

عزرائيل (ع) في شعر أدونيس

عزرائيل هذا الملك الإلهي في الأدب المعاصر يمثّل قوى الفناء والموت التي تسحق الإنسان و تهدد أمنه و راحته،[1] أما أدونيس فيقدم عزرائيل في "السماء الثامنة بصورة أقرب إلى أن تكون تعبيراً عنها منها إلى أن تكون تعبيراً به، حيث يصوّر ملامحه كما وردت في الموروث الإسلامي حين يشرح للرسول الكريم مهمته في قبض الأرواح على نحو ما يرويه الموروث الإسلامي"[2]:

سألت: كيف تقبض الأرواح؟ قال سهل حين يتمّ أجل الإنسان أرسل أربعين من ملائكي ينتزعون روحه من العروق فإن تكن طيّبة قبضتها بحرية من نور حينما تصير في حلقومه أسلّها كشعره تسلّ من عجين و إن تكن خبيثة قبضتها بحربة من سخط[3]

يتحدث أدونيس في هذا المقطع عن رحلة الرسول و لقاءه مع ملك الموت أو عزرائيل و يتّخذ الشاعر شخصية هذا الملك رمزاً للموت و فناء الإنسان المعاصر.

و بما أنّ الشاعر قد تأثّر بروح القيم الإسلامية و الإنسانية أو القيم الصوفية أو «المذهبية» فسوف يحتفظ بلغة الإشارة والرمز، كما أنه سيعيد تصور الشخصيات الدينية و يمنحها أبعاداً معاصرة، يحملها القضايا التي شغله"[4].

مثل شخصية عزرائيل التي إستلهمه الشاعر ليعبّر عن بعض الحقائق المؤلمة في المجتمع العربي.

"يصوغ الشاعر في هذا المقطع نزعة التصوّف و جدل الحياة و الموت صياغة يتداخل فيها الموقف الفكري بالموقف السياسي"[5]. و يتحدث أدونيس فيه عن الهوية العربية الضائعة والضمير العربي الميت. و يذمّ الأفعال الشنيعة التي تؤدي إلى سقوط الإنسان إلى الحضيض. و كذلك فإنّه يمدح الأخلاق الحسنة والطيبة. و يشير إلى هذا الموضوع بأن المجتمع الذي يسوده الفساد والجهل و التخلّف مصيره الموت والفناء و الهلاك بلا أدنى شك. كما أنّه يمجّد الحرية، فالحرية ما يراها أدونيس أكثر أهميته من التراث، فهي تعطي للإنسان أهميته في هذه الحياة ـ والحرية في الصوفية

تصاعد مستمر نحو لا نهائية المطلق"[6].

"كذلك من وجهة نظر الشاعر فإنّ الموت ليس نهاية و إنّما

هو باب الحياة الحقيقية. يصل الإنسان بواسطته إلى الحقائق الجوهرية، و به يستطيع أن يتخطى الزمن و قيوده"[7].

و يستمر أدونيس في تعميق دلالات هذه الشخصية. حيث يقول: و إخترق النصل جبين زيد و نكست راياته ...[8]

تتّضح دلالة هذين البيتين في قول نسيب نشاوي: "فنسمعه يتحدث عن النصل في جبين زيد الذي يمثّل النصل العصري المرعب في جبين الإنسانية"[9].

أي أنّ نشاوي يجعل من زيد بن علي ـ المعادل الموضوعي ـ لذات الشاعر، من خلال الحديث عن الرعب الحضاري في الحياة النفسية و الاجتماعية.

إرم ذات العماد في شعر أدونيس

"بما أنّ الحياة هي الوجه الآخر للموت، والأمل هو توأم اليأس و غريمه، فإن حبّ أدونيس الأكبر هو دمشق الذي وُلد فيها الشاعر. و حتى بعد رحيله إلى بيروت وإلى اليوم، لا يزال أدونيس الإنسان المتحفف من شعره والعابر السبيل في دمشق. و يصنّف المدينة و ينظر إليها كمدينة النهايات أو المدينة المكتملة والمنتهية التي تبقى في جوهرها. هي: لا يزول؛ مدينة ما هي إلا تنويع على أساسين هما السياسة والتجارب"[10].

"نعم، كلام أدونيس التجربة المعيشة، أدونيس الذاكرة والجرح المفتوح، يضحّ ألماً و يأساً، إلى درجة تجعله يعلن موت دمشق ـ المدينة بأكملها و إنتهائها و على نفسها في هوية مطمئنة لا خروج عنها، و في زمن دائري لا خلاص منه. كأنّه هنا يعلن موتها في الحياة لا في الشعر، مسقطاً عنها تنوّع ناسها،

بحياتهم و آمإلهم و يأسهم، رافضاً أن يراها مجتمعاً مركباً، لا تحدّه رموز و لا تختصره تصوّرات"[11].

و إذا كانت هذه حال دمشق في خطاب أدونيس فما حالها في شعره؟ و ماذا لو كان أدونيس الشاعر أول من يفكك حكم القيمة الذي يصدره أدونيس الإنسان في حق دمشق؟

و ليس غريباً أن يردّ هذا المقطع الشعري من ديوان أغاني مهيار الدمشقي داخل الفصل المعنون بـ «إرم ذات العماد» - هذه المدينة القرآنية التي يعتقد الكثير من الدمشقيين أن الله خصّ بها مدينتهم و التي يستخدمها أدونيس في شعره كمجاز لتلمّس معالم المدينة"[12]. "و ما هي إلا صفحات قليلة في الفصل نفسه حتى يظهر إسم دمشق للمرة الأولي، ليس فقط في هذا الديوان و لكن في مجمل شعر أدونيس. و تردُ دمشق كهوية مضادّة، بمعني النبذ والرفض، و لكن هذه المرة بكلمات شاعر يحاول أن يعيد تشكيل المكان ـ الوطن على معان ذاتية طالما تناستها خطاباتها الوطنية"[13].

يقول أدونيس على لسان مهيار الدمشقي:

للوجوه التي تتبيّس تحت قناع الكآبة

أنحني، لدروب، نسيت عليها دموعي

لأب مات أخضر كالسحابة

و على وجهي شراع

أنحني . ولطفل يباع

كي يصلي و كي يمسح الأحذية

و لصخر نُقشت عليه بجوعي

أنّه مطر يتدحرج تحت جفوني و برقٌ

و ليت نقلت معي في ضياعي ترابه

أنحني ـ هذه كلّها وطني، لا دمشق[14]

"إن إخراج أدونيس الشاعر العباسي البغدادي مهيار الديلمي من سياقه المكاني والزماني، و إدخإله في سياق رؤيته الخاصة، سمح لهذه الرؤية بأن تتحرك بين فضاءات الأمكنة والأزمنة والشخوص التاريخية أو الأسطورية، و مكنها من خلق فضائها الشعري الخاص ، حيث تتداخل هذه الفضاءات كلها في فعل الكتابة و تنصهر في حركة النص اللاهث أبداً وراء نبض العالم الهارب إلى المجهول"[15].

"لكنّ مهيار في «الهوية المتحرّكة المسافرة» و هو مع ذلك، مهيار «الدمشقي» في شعر أدونيس. كأن الشاعر ـ بالنّضاد مع ما يمكن أن يكون هوية دمشقية ثابتة، مغلقة، أنانية، مكتفية بذاتها فيحاول عبر مهيار، أن يخرج هذه الهوية من قوقعتها إلى عوالم الصيرورة و النمو والإنفتاح على «الآخر»"[16].

"كأنّ أدونيس يهيئ لفتحه الأكبر مع دمشق ـ و أعني قصيدته «إرم ذات العماد». ففي هذه القصيدة يعيد أدونيس للمادة الشامية روحها العاصية و يجلل المدينة ببخور الشعر و بهاء الكلمة. يسافر أدونيس في جغرافيا المدينة و تاريخها، بين أسواقها وأبوابها و أزقّتها و خلواتها و حماماتها، ليقطف زهر الكلمات و ينثره في غابات المعاني والأزمنة»"[17]... و يتحدى هذا الذي إعتبره بعضهم خارج المدينة. يتحدى المدينة في أغني ما تملك و يملك : أعني لغة المدينة. فإذا نحن أمام أسطر لا تحدّها حدودٌ و معان، عن أسماء الألوان و تماوجها، من الزبيب، إلى البرتقالي إلى الزعفراني إلى الأدبس والأفضح والأشهب إلى و إلى .... من دون أن ينتهي موج الألوان، تولد «إرم ذات العماد» في رحاب «دمشق ] التي [ لا تحيا إلا إذا أعادت بناء السماء»؛ فإذا بالسماء تلوّح هنا على مشارف القصيدة، فتحيا دمشق. نعم، "يتعذر وصف شهوة الكلام عند جدران دمشق «إرم ذات العماد» لكن هذه دمشق تنبسط كالجنة تحت قدمي قاسيون؛ و طرق أدونيس فيها وعرة، و حافياً يمشي هذا الذي قالوا مرّة في وصف قدميه"[18]:

لست على سريري المفروش بالجنون

رمليّة النّعاس

لست معي قشّاً ولا يباس

يا امرأة الآلام والصوّان

يا أخت قاسيون[19]

و في مقطع آخر من قصيدة «إرم ذات العماد» يقول فيه أدونيس:

عاد شدّاد عاد

فإرفعوا راية الحنين

و اتركوا رفضكم إشارة

في طريق السنين

فوق هذه الحجارة

باسم ذات العماد

إنّها وطن الرّافضين

الذين يسوقون أعمارهم يائسين

كسروا حاتم القماقم

و استهزءوا بالوعيد

بجسور السلامة

إنّها أرضنا وميراثنا الوحيد

نحن أبناءها المنظرين ليوم القيامة[20]

"أن تصوّر الشاعر أدونيس للمدينة في صورة إمرأة ثمّ في صورة امرأة متعهدة ـ يكاد يكون قسطاً مشتركاً بين عدد كبير من الشعراء، و هي صورة ليست جديدة بل هي متوفرة في الأدب القديم و الوسيط و يستوي عند الشاعر الحديث أن تكون المدينة قائمة تنتسب إلى العصر الحديث، أو ممثلة لحضارة قديمة. و أدونيس يحدّد المدينة التي يتحدث عنها بإسمها غالباً ـ فهي دمشق"[21]. "و

لا يتحدث أدونيس عن «المدينة» بإطلاق إلا نادراً. في هذا ما يؤكد أن الصدمة الناجمة عن لقائه بها ليست ثورة الحضارة أو كرهاً لها، بل هي صدمة علاقة بين ذاتين. فدمشق أدونيس و إرم ذات العماد في الحقيقة امرأة، إلا أنّها كثيراً من صفات المجتمع العربي عامةً، تلك الصفات التي يحاول أدونيس أن يحطّمها و بذلك تختلف غايته من حديثه عن المدينة عن غايات الشعراء الآخرين"[22]:

تزييّني بالرمل والذئاب

يا إمرأة الريح الدّمشقيّة

لا قمر عندي ولا ثياب

لكنني جرؤت أن أنام

في وجهك الميت كالخليج

في وجهك المنذور للنّشيج

يا لغة ترسو بلا تحيّة في مرفأ الكلام

يا إمرأة الريح الدّمشقيّة[23]

"و من السهل أن نجد العلّة في إستعمال هذه الصور، فالمدينة في اللغة «مؤنثة» و في معظم الأحيان كانت حركة التاريخ ضد المدن فتحاً و إجتياحاً و إغتصاباً لها و لنسائها و مواردها و هي ما تزال كذلك إلى اليوم، ثمّ أنّ الشاعر الحديث يألف الصور الجنسية، في زمن يشبع فيه الاغتصاب في المدن الكبرى، كما تشيع الدعوة إلى الانطلاق التام من القيود المتّصلة بالجنس"[24]، "و لذلك يجد إرم ذات العماد صورة قريبة المنال و الأداء، مع أنه ليس من الضروري دائماً (إلا حيث يقرض الجو الفني ذلك) ملاحظة مدينة من هذا المنظور، ذلك أن تكرار الصورة على هذا النحو يجعلها مبتذلة مع الزمن"[25].

"أن النفور و من المدينة والحنين إلى الريف نزعة رومانطيقية أصلية و من نماذجها المشهورة «إرم ذات العماد» التي جعلها أدونيس هدف الوصول الصوفي"[26]، "و جعلها رمزاً تعبيرياً أو إيحائياً يعبّر عن فوضوية الاجتماعي السياسي، هذه الفوضوية التي سوف تؤدي به إلى الدمار والخراب،تماماً كما حدث لبابل و سدوم، غير أن التعبير عن الفوضوية لا يأتي من خلال فوضوية النص الشعري، أو فوضوية التعامل الفني مع الرموز. فالقبح لايتمّ التعبير عنه في الفن، بشكل قبيح، و إنّما بشكل يوحي بالجمال. و هذه هي ميزة خاصة يتّسم بهما الأسلوب و الفن الأدبي الرمزي في إستخدام الرموز"[27].

"إن إرم ذات العماد في شعر أدونيس رمز أسطوري و تاريخي وتشير الى مرحلة الطفولة والحب لدى الشاعر، سوء التكيّف مع البرهة الراهنة. كلّ ذلك يدفعه إلى التمّسك باللحظة الخامدة النائية في الوراء كبديل من مثل ذلك الرمز (إرم ذات العماد)"[28]. إنه تنويع على الماضي والطفولة والحب. أما الموضوعية الصوفية لرمز إرم ذات العماد و في المقطع الذي ذكرناه سابقاً؛ «قل و سلّم جسدك ـ جسدك إليها...» و الذي يعكسها أدونيس في شعره هي أن الموت حقيقة الوجود والولادة نوع من التمنّي يستحيل الوصول إليه. العماد في شعر أدونيس قد مزجت في هذا المقطع بالفكرة التموزية أو العشتارية طرحها أدونيس بكثير من الصراحة و التفصيل و الحدّة. فعندما يقول الشاعر: «سلّم جسدك ـ جسدك إليها وأُدخلها. أُدخلها و تصالح معها و فيها، شعراً و حربةً و دموعاً» فإنّه يتمنّی عودة عشتار، فهذه دلالة هامة على توقان المنهوم إلى البعث السنين الغائمة الغبارية ـ سنين الشباب والحب البريء والمفرح.

"خوف الشاعر و قلقه وتساؤله حول الحياة والموت جعله يستجدي الحب والحرية ويتسوله في هذا المقطع من القصيدة. و فيها مرارته و شعوره الحاد بالحاجة إلى الآخر. إنه يعاني من إنغلاق الآخر تجاه تساؤلاته الفلسفية حيث تتقوض عاطفته و يشعر الشاعر أنه يخفق في الوصول"[29].

فأدونيس يضفي قلقه الذاتي على الأشياء. فهو شاعر القلق ـ قلق الحرية. قلق الحياة، قلق الإنسان المنخرط في عالم يتوجب عليه أن يهدمه و يخلقه باستمرار، و أن يتخطّاه دوماً. فالوجود ولادة أبدية لا تفتر عن التناسل فقلق أدونيس ذهني لا يخلو من موضوعية الفيلسوف.[30]

الخضر (ع) في شعر أدونيس

"قد وظّف أدونيس أسطورة تموز ليعبّر صورة إيحائية عن شخصيات مثل: المسيح و الخضر و الحسين و غيرهم. أما شخصية الخضر في شعر أدونيس، شخصية صامتة و هي تدّل على الخصوبة و الحياة"[31]، أو كما يقول الشاعر:

كان أن نور النخيل وأثمر في صرخاتي

حيث تجتاحني كلمات

كان أن صارت الجّرار

لغة الماء والعيون

كان أن أصبح الجنون

فرساً للنهار[32]

" في هذا المقطع يتحدث الشاعر عن السفر و الهجرة المعنوية للخضر (ع) و موسى (ع). فكما نعلم فإنّ موسى (ع) في قصة التقاءه بالنبيّ الخضر (ع)، يهاجر برفقة الخضر (ع) الأقاليم و الأراضي الأحلام، فيعاني موسى في هذا السفر من الإعياد والتعب بسبب تعطّشه لمعرفة الحقيقة. و في آخر القصة تنجلي و تكشف الحقائق المقدسة لعيون يطلب الحقيقة و يريد الوحدة الروحانية مع الذات المقدسة"[33].

و كذلك فإنّ شخصيته الخضر ترمز إلى الحضارة و هي واحد من الأوتار الأربعة في الكون. و لكن في هذا المقطع الشعري يقلب أدونيس الصورة في القصة، حيث صار الخضر مريداً لأدونيس بدل من أن يكون هو من مريدي الخضر و صار الوتر الثالث بعد عيسى (ع) و موسى (ع).[34] و هنا يقارن أدونيس نفسه بالخضر حيث يقول: «كان أن نور النخيل و أثمر في صرخاتي، حيث لاقاني الخضر، صلي صلاتي، حيث تحتاجني كلماتي، ...». فأدونيس يتحرك بإتجاه آخر من القصة حيث يذهب في أجواء صوفية، مع بنبرات مشحونة بالتحرّك والتغيير والتجديد، فهو يقدّس التحوّل والتغيير، و شعور الشاعر هذا هو بسبب المعاناة التي ذاقها جراء المصير حياة مجتمعه المشؤوم.

الشاعر يريد إزاحة الجهل عن البشرية فهو يتقمّص شخصيته الخضر الذي يرمز إلى المعرفة و الحقيقة، و يتحدث الشاعر عن نفسه و بأنّه نور الحقيقة أمام الخضر، و أنّ الشاعر يهدي المجتمع العربي إلى مدينة النور، و أنّه يدعو شعبه أن يناضلوا أكثر للوصول إلى المعرفة والنور، فالسفر لطلب الحقيقة لا يكفي بل يتوجب عليهم بأن يروا عقولهم لكشف الحقائق والأسرار المكنونة في الوجود والكون.

و يطلب أدونيس من مريديه أن يطهّروا قلوبهم من الباطل و أن يقترنوا قلوبهم من الحقيقة الواحدة المقدسة. فحسب حدسه الصوفي يعتقد الشاعر بأنّ الإنسان بعد الوصول إلى الحقيقة سيكون قادراً على إحياء الحرية والحق على الأرض و سيتجلى الذات الإلهية في نفسه و سيفهمه كل الكائنات في كل زمان و كل مكان. و لن يحتاج المحبّ إلى التكلّم للمخاطبة ، بل و بفضل قلبه الذي قد إجتاحه الحقيقة و إستلمس لحظة النور، و يتمكن من مخاطبة مع الخالق بلغة الروح و القلب.

* * *

القسم 3

"تعدّ شخصية الإمام حسين (ع) في الأدب المعاصر من أبرز أبطال الثوري والدعوات النبيّلة، والذي لم يقدر لثورته أو لدعواته أن تصل إلى غايتها، فكان مصيره إلهزيمة، و لم يكن سبب هذه إلهزيمة نقصاً أو قصوراً في دعوته أو مبادئه، و إنّما كان سببها أنّ دعواته كانت أكثر مثالية و نبلاً من أن تتلاءم مع واقع ابتدأ الفساد اليسرى في أوصاله" [1].

"و كان الإمام الحسين (ع) من أكثر شخصيات الموروث التاريخي شيوعاً في الشعر المعاصر ـ فقد رأى الشعراء المعاصرون أنّ الحسين عليه السلام الممثل الفذ لصاحب الفضيلة النبيّلة، الذي يعرف سلفاً أن معركته مع قوى الباطل خاسرة و لكن ذلك لا يمنعه من أن يبذل دمه الطهور في سبيلها، موقناً أن هذا الدم هو الذي سيحقق لقضيته الإنتصار و الخلود، و أنّ في استشهاده إنتصار له و لقضيّته" [2].

و بهذا المدلول إستدعى الشعراء المعاصرون شخصية الحسين (ع) ليعبّروا من خلإله عن أنّ إلهزيمة التي تلقاها الدعوات و القضايا النبيّلة في هذا العصر، و إستشهاد أبطالها ـ المادي أو المعنوي ـ إنّما هو انتصار على المدى الطويل لهذه الدعوات والقضايا.

"و إلى جانب هذا المدلول العام لشخصية الحسين (ع)، عبّر الشعراء به عن قضية أخرى، و هي تفرد أصحاب الدعوات الكبرى و وحدتهم و سلبية الجماهير إزاءهم و إزاء دعوتهم، لأنّ القضايا الجليلة لا يقوى على حملها إلا المجاهدون الكبار" [3].

إن الشاعر أدونيس يقدّم رمز الحسين (ع) كبطل عظيم و شجاع بدلالات القيم النفسية و الحسية. فالحسين (ع) في شعر أدونيس بطل التراجيديا و ليس مجرد بطل التاريخ الحقيقي و قد تحوّلت الحقيقة التاريخية عند الشعراء إلى أسطورة ... و خلق أدونيس من الأسطورة و من رؤيته حالة جديدة للبطل و هي حالة الحضورالحدسي الوجداني، و أصبح التلاحم بين الحسين (ع) و الجمهور المشبّع بذكراه تمرّ منخلال قصيدة بعد أن كان يمرّ من خلال التاريخ والسيرة الشعبية. [4] فالحسين يحنو عليه كل حجر و تنام كل زهرة عند كتف الحسين كقول الشاعر قصيدته «مرآة الشاهد»:

و حينما إستقرّت الرّماح في حشاشة الحسين

و أزينت بجسد الحسين

و داست الخيول كلّ نقطة في جسد

الحسين و إستبلت و قسّمت ملابس الحسين

رأيت كل حجر يحنو على الحسين

رأيت كل زهرة تنام عند كتف الحسين

رأيت كل نهر يسير في جنازة الحسين [5]

يعبّر الشاعر أدونيس في هذا المقطع بأنّ إستشهاد الحسين (ع) قد أحدث أثره في كلّ مظاهر الوجود. و كما أنّ نص أدونيس الشعري يتناص مع الحادثة التي تروي مقتل الحسين وخذلانه من طرف مؤيّديه. و ينقل لنا أجواء الجنازة، حيث راحت كل الأشياء تشارك في هذا الموقف ـ الحجر، الزهرة، النهر ـ الذي يجسّد موقف التعاطف معه، و هذه الحادثة ما هي إلا تعبير عن الخيانة، و القتل و تلاشي المرؤة و الفضيلة. ثمّ أنّ الحسين (ع) و إستشهاده في سبيل الحق هو رمز مناضلة الانسان مع الباطل و مكافحة الجهل في البلاد العربية. فأدونيس يدعو الانسان إلى أن يفيق من

جهله ويثور على الباطل ليستعيد مكانته و قيمه الأخلاقية الرفيعة في المجتمع العربي.

زين العابدين (ع) في شعر أدونيس

"إنّ الشاعر أدونيس قد رصد وقائع كل الثورات التي قامت مناهضةً للخلافة الأموية" [6] و يعرض بعضاً من هذه الثورات التي ناضلت من أجل الحب والسلام والحرية. "أما كفاح الإمام زين العابدين (ع) في سبيل الحق، تأخذ موقعاً متميزاً في مسيرة النضال و التضحية والفداء. فمناهضة الإمام زين العابدين (ع) للخلافاء الأمويين هامٌ من وجهتي النظر التاريخة والفنية" [7].

يقول الشاعر:

مولاي، زين العابدين ...

أنا جمر ثورتك ... أنفجر

غيرنداءك، و أنفجر...

... و رأيت أنّي صيحة ترث الضحايا

و رأيت أنّ الجوع يرفعني تحيّة

لدم الضّحايا

للبائسين الطالعين من الأزقّة و الزّوايا

موجاً يُضيء العالمين...

مولاي زين العابدين

لغتي تنوء كأن فوق حروفها حجراً و طين

فبأي جانحة أطوف، بأيّ موج أستعين [8]

هنا يحسّ الشاعر بالأسى و الخزي والحزن و ندم تجاه ما يحصل في الأمة العربية والمجتمع العربي فهو يرى بأن مجتمعه يتلاشى و يتآكل من الداخل بسبب النزاعات السياسية والقضايا الاجتماعية. و بما أنّ أدونيس شاعر الرفض، فهو لا يقبل التخلّف والجهل في المجتمع، فهو يؤمن بأن النّكبات التي تحصل في الأمة العربية سببه هما عدم البصيرة و العقول المتزمّتة فيها. ثمّ أن القضايا السياسية و الإجتماعية التي يراها الشاعر في المجتمع العربي، يثقل كاهله، فلهذا هو يبحث عن مخلّص ينقذه من مآسيه. و يبعث الحياة من جديد بدمه الأسطوري الأحمر، فالإمام زين العابدين (ع) رمزٌ للحرية والشهادة والخصب و الإنبعاث، و هو بمثابة ملاذ آمن للشاعر، يحاوره

الشاعر و يخاطبه، راجياً أن يجد بريق الخلاص و الطمأنينة. والشاعر يشعر بأنّه عاجز

عن التفكير بالحقيقة و هو يطوف حول هذا المخلّص «الامام زين العابدين (ع)» بحزن

شديد، يلتمس منه الحياة والأمل إلى قلبه الميت والمكتئب فهو مثل أبيه الإمام

الحسين الأمل الوحيد لبعث الحياة الجديدة والحرية إلى العالم. و شجاعته وكفاحه هما

الدواء اللذان سيضمدان جروح المظلومين والأبرياء. كذلك الامام زين العابدين رمز الإنتصار

للقدرة الحقيقية والخالدة لدم الشهداء والمناضلين.

زيد بن علي في شعر أدونيس

تتنوّع صور الإستخدام و توظيف الشخصيات التاريخية كثيراً في قصائد أدونيس، فنجد مثلاً تعامل الشاعر مع «زيد بن علي» يعمد إلى الملمح الخاص من هذه الشخصية ليعبّر عن تجربته في معادلة تتلاحم فيها الذات مع الموضوع ، فيقول:

بعد لحظة رأوه معلّقاً

يحرق فوق الماء

ينثر فوق الرّماد [9]

يعيدنا أدونيس في هذه الأبيات إلى أجواء قتل زيد بن علي، و ما يكتنف هذه الأجواء من تراجيديا. من هنا فإن أدونيس يحيلنا مباشرة على الحادثة التاريخية، المتمثّلة في ثورة "زيد بن علي بن الحسين في سنة 122 هـ. داعياً الناس إلى كتاب الله و سنة نبيّه ـ صلى الله عليه و سلم و جهاد الظالمين" [10].

وقد إستطاع زيد بن علي أن ينصف المظلومين، و العناية بالطبقات المحرومة، و على التوحيد بين الفكرو العمل. و لكن هذه الثورة لم تستهو الكثيرين، كذلك قتل: "وصلب في الكناسة، ثمّ أرسل إلى دمشق و صلب على بابها، ثمّ أرسل إلى المدينة و صلب بها، ... و بقي مصلوباً حتى سنة 125 هـ. حيث أمر الوليد بن يزيد بحرق، و نسفه في أليم نسفاً" [11].

يحمل أدونيس شخصية زيد بن علي فجيعة الماضي المتمثلة في قتله، ويعبّر من خلال ذلك عن تعاطفه مع هذه الشخصية. ولعلّ أدونيس في تعامله مع هذه الشخصية، حاول أن يتجاوز معطيات الماضي، و يضفي عليها بُعداً جديداً، حين يقول:

الجسم يصاعد في رماد

مهاجر كالغيمة الخفيفة

و الرأس وحي نار

عن زمن الغيوب والثورة و الثوار [12]

يبيّن أدونيس أنّه على الرغم من قتل و صلب زيد بن علي و حرقة، و نثر رماد جثته فوق الماء إلا أنه لم يمت، بل بقي رمزاً إلى الأبد، و ما يجسّد ذلك قوله: (والرأس و حي نار). فالنار عند أدونيس هي منبع الحياة و دلالة الديمومة و البعث، ذلك أن النار جاءت لمواجهة الموت، لأنّها نقيضه كما أنها علامة الحياة، عن طريق بث لهبها في نفوس الثّوار لإكمال رسالة زيد بن علي.

و يستمرّ أدونيس في تعميق دلالات هذه الشخصية حيث يقول:

و إخترق النصل جبين زيد

و نكست راياته [13]

تتّضح دلالة هذين البيتين أكثر في قول نسيب نشاوي: "فنسمعه يتحدث عن النصل في جبين زيد الذي يمثّل النصل العصري المرعب في جبين الإنسانية" [14]. أي أنّ نشاوي يجعل من زيد بن علي ـ المعادل الموضوعي ـ لذات الشاعر، من خلال الحديث عن الرعب الحضاري في الحياة النفسية والاجتماعية.

• فاطمة فائزي ماجستير اللغتين العربية ـ جامعة العلامة طباطبائي طهران

Email:Fatima.Faezi@yahoo.com