كانت واحدة من المرات القليلة التي التقيت فيها بسركون بولص، مرات قليلة لكن كل واحدة منها كانت تثبت مجدداً، أن علاقتنا ليست محدودة باللقاء، وأننا في غيابنا عن بعضنا بعضاً نواصل حواراً وصلة لا يحول دونهما الغياب. رغم انني تقريباً من عمر سركون بولص إلا انني استقبلت مجموعة سركون التي وصلتني أولاً «الوصول إلى مدينة أين» ككشف وعثور على نموذج لي بقدر ما هو لصاحبه. كنت أقرأ بالفرنسية والعربية أعمالاً موضوعة ومترجمة إلى اللغتين، ومهما كانت عاقبة هذا الاعتراف فإنني كنت أجد بين النصوص العربية الأصل والنصوص المترجمة إلى الفرنسية والمترجمة إلى العربية، الشعرية بخاصة، فرقاً لا يستغرب بالطبع. لا بد أن يكون هناك فرق بين شاعر وشاعر فكيف إذا كان الفرق بين لغة ولغة، لكن الفرق الذي كنت ألاحظه لم يكن من هذا النوع، لم يصدر عن خصوصية كل شاعر وكل لغة. كان بخلاف ذلك فرقاً في القوة، وفرقاً في الامتلاء والنضج، وفرقاً في تملك الأدوات، وفرقاً في البناء وفرقاً في المحمول الشعري وفرقاً في العلاقة بالخارج والواقع. أي بكلمة واحدة كان الفرق يتجاوز الخصوصيات، خصوصية اللغة وخصوصية الشاعر. يتجاوزها إلى الصُلب والأساس. إلى الشعر نفسه، ماهيته وأثره وتوليده من اللغة ومن الفكر. أنا بالطبع أقابل هنا بين شعر المحدثين وأصحاب الحداثة وبين نظرائهم وسابقيهم بقليل من الشعراء الغربيين.

كانت واحدة من المرات القليلة التي التقيت فيها بسركون بولص، مرات قليلة لكن كل واحدة منها كانت تثبت مجدداً، أن علاقتنا ليست محدودة باللقاء، وأننا في غيابنا عن بعضنا بعضاً نواصل حواراً وصلة لا يحول دونهما الغياب. رغم انني تقريباً من عمر سركون بولص إلا انني استقبلت مجموعة سركون التي وصلتني أولاً «الوصول إلى مدينة أين» ككشف وعثور على نموذج لي بقدر ما هو لصاحبه. كنت أقرأ بالفرنسية والعربية أعمالاً موضوعة ومترجمة إلى اللغتين، ومهما كانت عاقبة هذا الاعتراف فإنني كنت أجد بين النصوص العربية الأصل والنصوص المترجمة إلى الفرنسية والمترجمة إلى العربية، الشعرية بخاصة، فرقاً لا يستغرب بالطبع. لا بد أن يكون هناك فرق بين شاعر وشاعر فكيف إذا كان الفرق بين لغة ولغة، لكن الفرق الذي كنت ألاحظه لم يكن من هذا النوع، لم يصدر عن خصوصية كل شاعر وكل لغة. كان بخلاف ذلك فرقاً في القوة، وفرقاً في الامتلاء والنضج، وفرقاً في تملك الأدوات، وفرقاً في البناء وفرقاً في المحمول الشعري وفرقاً في العلاقة بالخارج والواقع. أي بكلمة واحدة كان الفرق يتجاوز الخصوصيات، خصوصية اللغة وخصوصية الشاعر. يتجاوزها إلى الصُلب والأساس. إلى الشعر نفسه، ماهيته وأثره وتوليده من اللغة ومن الفكر. أنا بالطبع أقابل هنا بين شعر المحدثين وأصحاب الحداثة وبين نظرائهم وسابقيهم بقليل من الشعراء الغربيين.

أقول ببساطة إنني آنذاك كنت أجد في شعر المحدثين وأصحاب الحداثة شعراً متدرباً أو قليل المران، قليل التملك، يحاول بقدر من التعثر وبقدر من الاجتراح والخبط، وبقدر من المداورة، موازاة الشعر الغربي الذي كان يومئذ مثاله. هذه الموازاة كانت تتحقق في الظاهر وشكلانياً ولا تتحقق بالدرجة نفسها في العمق والداخل. هذا الفارق كنت أحسه فوراً وبمجرد أن أباشر القراءة. يتراءى لي أن النصوص العربية كانت تشكو مما يشبه الإعاقة وأن فيها شيئاً من الاصطناع، شيئاً من الحذلقة، شيئاً من الرطانة، شيئاً من الشعاراتيه والإنشاء، وأن فيها نقصاً يمت إلى الاختمار واللغة كما يمت إلى الرؤيا والفكر.

ما أريد قوله بعد هذه الفذلكة أنني قرأت سركون بولص فوجدت أن شعره لا ينتقل بي إلى المقابلة ولا إلى قراءته بإزاء نصوص غيره، وجدت في هذا الشعر قدراً من الاكتمال يجعلني أقف عنده وحده ولا أحيله إلى مثال آخر. لم اشعر بنقص فيه ولا تعثر ولا شبه إعاقة. لم ألاحظ رطانة أو اصطناعاً أو حذلقة أو شعاراتيه وإنشاء. لم يستدع هذا الشعر مثالاً، لا لأنه لم ينسج على مثال ولا لأنه لم يكتب بإزاء الشعر العالمي، الغربي بخاصة. بالعكس من ذلك. هذا الشعر امتلأ تماماً من الشعر العالمي ولم يجتهد ليماثله. شعر امتلك ناصية الشعر وأساليبه وتقنياته وأدواته، ووصل في هذا التملك إلى حد استبطان الشعر وامتصاصه بحيث يجري عفواً وبحرية، وبحيث يجد فوراً صوته وأدواته وأنساقه ورؤياه. هذا يعني ان قراءة سركون بولص هي قراءة للشعر، لا مجرد قراءة لتمرين على الشعر. يعني أن سركون يصل إلى سرّ الشعر، إلى باطنه وجوانيته، إلى عصبه وإلى نبضه، شعر سركون بولص الذي ارتوى من الشعر العالمي لا ينفصل عن هذا الشعر ولا يتقدم كاستيحاء له. إنه يستوي بإزائه كنظير ومثيل. إنه يستوى شعراً في مقابله، وإذا صح ذلك جاز لنا بدون ان يكون متوخانا المديح، أو التبجح أن نقول إن سركون شاعر عالمي وهو بهذه الصفة وحدها عالمي. إننا نقرأه بنفس الشعور الذي نقرأ به واحداً من شعرائنا العالميين، والأسماء التي تترى عند ذلك على الذهن كثيرة بالغة الكثرة ولا داعي لذكرها. لا نحس إزاء شعر سركون إلا اننا امام شعر بالمعنى الذي نعرف به الشعر ونطلب من الشعر أن يكونه. ما نقرأه لا نتردد حياله ولا نراوح ولا يدخل هذا في قراءتنا أو مزاجنا. لا نحتاج إلى هذه المقدمة فنحن نقرأ رأساً ما لا نتردد لحظة في اعتباره شعراً، وما لا نحيله، بأي طريقة كانت، إلى شعر آخر.

أقول كانت واحدة من المرات القليلة التي التقيت فيها بسركون. كان سبق لي أن التقيته أول مرة في بيت أدونيس والتقيت به مرة ثانية في اليمن. ولست أذكر لقاء ثالثاً إلا ذلك الذي تم في لوديف، قبيل وفاته. لم أشعر يومذاك انني كنت حيال شخص يحتضر. كان بادي التعب ولا شك انه مريض، لكن لم يكن هناك ما ينم عن انه يحتضر. لم يشعر بذلك بالتأكيد منظمو المهرجان الذين، للمفارقة، انزلوه في مكان بعيد لا سبيل إلى بلوغه الا بسيارة تمر في ساعة محددة أول المساء مما يقضي على سركون ان يلملم نفسه ويذهب إلى النوم باكراً، وليس هذا طبعه ولا مراده. أذكر أن سركون في لحظة باح لي بمرضه والخطر الذي يحيق به، لكنني لم أفهم إلا حين جاء زاهر الغافري إلى لبنان وأبلغنا ان سركون يحتضر. حفزني هذا إلى كتابة مقال بعنوان «سركون بولص» مريض وأسعدني أنه قرأه. أظن ان الوقت حان لنقرأ سركون فأنا أظن انه لم يلق قراءة كافية وانه بالتالي لم يُنصف ومات قبل ان يتم تجربته، وحقه علينا أن نتم قراءته، قبل أن نتركه لحكم التاريخ.

لحظة «الوصول إلى مدينة أين» هي ذاتها لحظة الرحيل عنها! لا مكان يتسع لحلم الشاعر سركون بولص، ولا دروب تكفي لخطاه، بل لا زمان أيضاً يُحدّد حياته بين قوسي البداية والنهاية، ذلك أنه يتخطّى بمخيلته وحدسه العميق وقصائده ما هو كائن إلى ما كان وما سيكون متناسلا في الكلمات تناسل سلالات وحضارات وتجارب إنسانيّة ثرّة وصادمة تجري في عروقه جريان الأبد في مجرّات الكون.

لحظة «الوصول إلى مدينة أين» هي ذاتها لحظة الرحيل عنها! لا مكان يتسع لحلم الشاعر سركون بولص، ولا دروب تكفي لخطاه، بل لا زمان أيضاً يُحدّد حياته بين قوسي البداية والنهاية، ذلك أنه يتخطّى بمخيلته وحدسه العميق وقصائده ما هو كائن إلى ما كان وما سيكون متناسلا في الكلمات تناسل سلالات وحضارات وتجارب إنسانيّة ثرّة وصادمة تجري في عروقه جريان الأبد في مجرّات الكون.

يتمرأى الشاعر في صور مدن ونساء وأصدقاء، وتتردّد في قصائده أصداء أجراس انكسارات وذكريات وأسئلة تنضح بالمرارة وتتشح بالسواد حيناً والدم حيناً آخر! ترسم الكلمات أطياف سيرة مثقلة بالحنين والأسى إلى مسقط الرأس: الحبّانية، منفتحة على صورة الجّد وكرسيه الذي ما زال يهتزّ على أسوار أوروك وتحته النهر الذي ما زال يتقلب فيه الأحياء والموتى! وصورة الأب الذي يحرس الأيام بحذائه الضخم ناظراً إلى الجدار الذي يقابله وساهماً في الجدران التي تنتظره عندما يغادر البيت ويقابل وحوش النهار وأنيابها الحادة! وصورة مرضعته «أم آشور» التي أتوا بابنها الوحيد مسجّى فصاحت من الأعماق: إلهي من ينزع هذه الشوكة السوداء من قلبي الآن؟ وصورة صديقه الشاعر محمود البريكان الذي قتله غيلة لصوص البصرة! وصورة سينما «السندباد» في الزمن الجميل وما آلت إليه من خراب. سيرة تنفتح على ماض بعيد من الحبّانية إلى مهوى القلب في كركوك، ومن كركوك إلى بغداد، حيث السجالات والقصائد والاشتغال على قصيدة لا تشبه أو تحاكي ما سبقها، قصيدة تُحدث قطيعة فنية ومعرفيّة وجمالية وإيقاعية مع شعر الحداثة الأولى الموسوم بشعر التفعيلة. ولأن بغداد ضاقت بشاعرها فيمّم وجهه صوب بيروت سرِّ كونهِ الشعري آنذاك، بيروت التي اجتاز المفازة من بغداد إلى سوريا مشياً على قدميه من أجلها، حالماً بفضاءات أوسع لتلقي تجربته الشعرية، وكان له ما أراد كتابة وترجمة ونشراً في مجلّة «شعر» وسواها.

مدن

تحضر بيروت في شعر سركون بوصفها ملاذاً، وتستأثر بقصيدة يخصّها بها وحدها، كما تشغل المدن وساحاتها وفنادقها وباراتها حيّزاً واسعاً من شعر سركون في كل دواوينه، حتى لكأنه شاعر الأمكنة بحق، الأمكنة التي ظلت تفرّ من يديه أو يفر من ضجره فيها واحدة تلو الأخرى، بدءاً من سان فرنسيسكو التي أقام فيها طويلا مروراً بأثينا التي خصّها بديوان كامل: «الحياة قرب الأكروبول» فباريس، والأندلس، وطنجة، وصولاً إلى برلين التي غادرها في آخر رحلة له عن دنيانا في تشرين الأول من العام (2007م).

يحمل الشاعر غربته وقلقه الوجودي حيثما حلّ، فلم تكن تلك المدن على ما يحكم علاقته بها من تباين في المشاعر والمواقف سوى محطّات؛ بحثاً عن كينونته المفقودة، عن آشوريته أو قل كلدانيته وسريانيته وجذوره السومرية، عن عشبة جلجامش، وحدائق بابل، وأسوار أوروك، عن عراقه الذي أثخنته الجراح ومزقته الحروب. وهو ما تفصح عنه مضامين ودلالات قصائده، تلك القصائد التي كتبها بالعربية بوصفها حاضن ثقافته وتكوينه الشعري، بتراثها، ورموزها، إلى الحدّ الذي جعله يستحضر شخصيات مثل امرئ القيس، وعمر بن أبي ربيعة، في سياق تناص فنّي وسِيَري معهما.

لم يخف سركون بولص الوجه المتوحّش لأميركا التي عاش فيها طويلاً، مشيراً في قصيدتيه: «هوليوود» و«هنود الأباتشي» وسواهما إلى بشاعة الاستغلال والظلم الناجمين عن النظام الرأسمالي، الذي لم يُبقِ من ذكرى للهنود الحمر «الأباتشي» سوى «الطائرة» التي تحمل اسمهم، وهي الطائرة ذاتها التي لم تتوقف عن قصف وطنه! وكما كان يشعر بالغربة في لندن فقد شعر أيضاً بغربة منحوتات وتماثيل أسلافه وأجداده السومريين والآشوريين في متحفها! ومن هنا كانت حياة سركون في بلاد المنافي كما هي كلماته «سريراً أبيض في ليل البرابرة»، على حدّ وصفه لها في قصيدته: «وصلت الرسالة».

انشغل الشاعر في ديوانه الأول: «الوصول إلى مدينة أين» بتقنيات وجماليات الصورة الفنيّة بأبعادها الاستعارية والكنائية والتشبيهيّة، متوخيّاً عبر ذلك وسواه من تقنيات العنونة والتقابل والتكرار والحذف خلخلة أفق توقعات القارئ من جهة، وتحفيز مخيلته، وشدّ انتباهه، بوصفه قارئاً متعاضداً مع النّص، مستدعياً ثقافته وحساسيته وذائقته الجمالية في التواصل معه وتأويل وتوسيع دلالالته. ونلمس ذلك بدءاً من عنوان الديوان: «الوصول إلى مدينة أين» الذي يحيل على سؤال وجواب غامضين وملتبسين يخصّان الشاعر والقارئ معاً، مخالفاً بذلك إستراتيجيات العنونة السائدة آنذاك ومقترباً من إستراتيجية عناوين شعراء مجلة شعر عامة؛ وعناوين أنسي الحاج على وجه الخصوص، كما في عنوان ديوانه المعروف «لن» وما أثاره وقتذاك من احتمالات متعدّدة.

سمات أسلوبية

وبانفتاح العنوان على المتن النّصيّ يستمر الشاعر في لعبته الفنيّة الأثيرة باستثارة القارئ عبر الطباق السلبي بين: «أصل إلى وطني.../ أو لا أصل» أو عبر تراسل الحواس: «أسمع الريح بأظافري»! أو عبر حشد الصور المبتكرة والمرهفة والمشحونة بظلال نفسية ودلالية: «نحيلاً كظل إبرة»، «امرأة تسير على ضياء شعرها الأبيض»، «واللمس ذخيرتي قادني وهداني كقطار من النبضات».

ويستمر ولع الشاعر هنا بـ (كاف التشبيه) التي يكاد لا يخلو منها سطر شعري واحد، كما هو شأن الماغوط آنذاك في مجمل قصائده، ولا سيما في كتابه «حزن في ضوء القمر» «وغرفة بملايين الجدران». وهذا الاستخدام لكاف التشبيه ليس سوى محاكاة لأساليب الشعر العربي الكلاسيكي؛ لكن العلاقة بين المشبّه والمشبّه به تأتي هنا في سياق جمالي مختلف وغير معهود.

وفي محاولة لتشكيل نصٍّ شعري متباين ومتعدّد الأصوات والبنيات والتقنيات؛ يبدو هذا الديوان تجريباً فنيّاً واختباراً للشاعر وأدواته من جهة، ولردة فعل القارئ من جهة ثانية، فنراه يمهّد لتأسيس نص شعري سرديّ قوامه النثر يستمد إيقاعه من التوزيع المختلف للأسطر ومن تقنيات تقوم في جوهرها على إحداث المفارقة والفجوة (مسافة التوترّ) في النص بين آليات التلقي السائدة للشعر الموزون وآليات التلقي المحدثة. ويمهد الشاعر لهذا الاتجاه في قصيدته قائلاً: «على النثر أن ينشب مخالبه/ في رقبة الشعر الهزيلة».

وبالقدر الذي سنرى في هذا الديوان أساليب وتقنيات ومرجعيات فنية متعدّدة، وقصائد طويلة نسبياً تستثمر إمكانات التصوير البياني، والتنويعات البديعية، فسنعثر في الوقت نفسه على نصوص طويلة نسبياً، ونصوص قصيرة، ونصوص برقيّة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أسطر كما في قصيدة «جلاّد»:

«أيها الجلاد / عد إلى قريتك الصغيرة/ لقد طردناك اليوم / وألغينا هذه الوظيفة».

المنحى السردي

وسيبدأ الشاعر بتعزيز منحاه السردي/ الحكائي في نصوصه بدءاً من هذا الديوان إلى أن يغدو اتجاهاً عاما في تجربته الشعرية في دواوينه اللاحقة: «الحياة قرب الأكروبول» والذي سرد فيه شعرياً مشاهد ومواقف وحالات وذكريات؛ ويصور شوارع وساحات وبارات في أثينا، وديوانه «الأول والتالي» الذي يستعيد فيه عبر نصوص سردية/شعرية تتكئ على بنى حكائية أطيافاً من سيرته الذاتية وعلاقاته في الحبانيّة وكركوك وبغداد على نحو خاص، وديوانه: «حامل الفانوس في ليل الذئاب» الذي يزاوج فيه بين ماضٍ بعيد في العراق وحاضر مستمر في المنافي، مطعّماً سردياته الشعريّة بنزعة تأملية عميقة وأسئلة وجودية عصيّة لا تخلو من مسحة حزن وأسى وشجن.

لا تتوقف تجربة سركون بولص عند إنجازه الشعري فحسب، فقد بدأ حياته الأدبيّة قاصًا وصدر له مجموعة: «غرفة مهجورة» التي لفتت بقصصها المبكّرة أنظار النقّاد إليه مثل ياسين نصير وسواه. كما ترجم بولص عدداً من الكتب والدراسات من الإنكليزية إلى العربية، ومن العربية إلى الإنكليزية، وساهم مع عدد من أبناء جيله الشعري في تأسيس اتجاه «الشعر الحر» أو ما انتهى إلى مصطلح «قصيدة النثر»، ومن هؤلاء شعراء لهم تجاربهم الرائدة والمميزة، ومنهم: صلاح فائق، ومؤيد الراوي، وفاضل العزاوي.

كما تمتّع سركون بشبكة علاقات حميمة مع كتّاب وشعراء عرب وأجانب، لكنه لم يستثمر تلك العلاقات في البهرجة الإعلامية وتسويق كتبه، بل ظل مخلصاً لمشروعه ورؤيته الخاصة للشعر، مؤثراً العيش والكتابة على الشهرة الواسعة التي لم تخطئه أخيراً، فباتت أعماله موضع اهتمام من شرائح مختلفة من القراء والنقّاد، ولعلنا أحوج ما نكون إلى إعادة قراءتها وإعطائها حقها من الدراسة النقدية التي تضعها في مسار تطور شعرنا العربي الحديث بعيداً عن النزعة الاحتفالية التي قد تضرّ بها أكثر مما تنفعها.

(كاتب وناقد سوري)

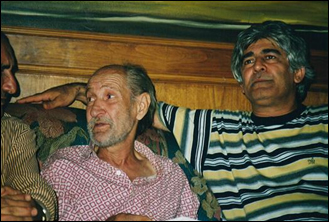

الخريف الألماني في أبهى حلله، كنتُ أعيد قراءة كتابي سركون بولص: «حامل الفانوس في ليل الذئاب» (طبعة أولى 1996)، «اذا كنتَ نائما في مركب نوح» (طبعة أولى 1998)، لغرض إعادة تهيئتهما للنشر من جديد بطريقة أفضل، فيما كان ديوان: «عظمة أخرى لكلب القبيلة»، جاهزاً كمخطوطة مصممة، رسمة الغلاف كان قد أرسلها الصديق ضياء العزاوي، مقترحات صفحة الغلاف الأخيرة كنتُ قد هيأت عدة مقترحات لها. في القطار الصاعد من كولونيا إلى برلين، عدتُ وغصت في عالم سركون بولص الشعري من جديد... كنّا نشتغل باستمرار، أجهّز له المادة المكتوبة، وسركون يعيد قراءتها، ثم يعيدها لي مع ملاحظات قليلة أو كثيرة، أو حتى يحجبها حينما لا يصل إلى حلول معها، وهذا ديدنه منذ عرفته. لقد زرته قبل فترة قصيرة حينما كان في المشفى ببرلين، كانت حالته قد تحسّنت وبدا بمزاج رائق، وكنا برفقة صديقنا المشترك مؤيد الراوي، وطلبنا من شخص منا أن يتلقط لنا صوراً مشتركة - في ما بعد حينما تأملت الصوَر رأيتُ شبحَ ابتسامة على وجه سركون... وهكذا ترك المستشفى وعاد إلى شقة مؤيد الراوي التي تركها له لفترات طويلة لكي يُقيم فيها... وقد كان يتهيأ للعودة الى الولايات المتحدة، لهذا اتفقنا على اللقاء من أجل ترتيب أمور بعض الكتب، وخصوصا اللمسات الأخيرة على كتابه: «عظمة أخرى من أجل كلب القبيلة»، وذلك قبل عودته الى الولايات المتحدة التي كانت مقررة كما أتذكر في نهاية أكتوبر 2007.

ربما كانت الرابعة بعد الظهر حين وصلت إلى الشقة، بقيت أنتظر بعض الوقت حتى فُتح الباب. كانت حاله حال شخص يُحتضر. لم يكن هذا سركون الذي زرته قبل فترة قصيرة في المشفى البرليني! فوجئت بهذه الانتكاسة الصحية التي لم يخبرني عنها حينما كنت أهاتفه من كولونيا... كانت الشقة في وضع فوضوي، وموجات الآلام المبرحة تجعله لا يقوى على الجلوس ولا على الوقوف... وحينما تهدأ الآلام قليلاً... يعود سركون الذي أعرفه... رتبتُ ما استطعت ترتيبه في الشقة... صحون الطعام المحطمة، الطعام المتروك جانباً، الكؤوس الفارغة... أوقفت عمل المدافئ، فتحت الشبابيك لغرض التهوية. حين يعود هذا الصفاء إليه، وهو صفاء لفترات قصيرة... نتابع أمر الكتب، اتفقنا فوراً على مقتطف من مادة لعباس بيضون كان قد نشرها في «السفير» لكي تكون على صفحة الغلاف الأخيرة. رغم ان مادة عباس بيضون كانت وكأنها تنعى سركون بولص الشاعر إلى القراء... لكن كانت تقول المسكوت عنه، وقد أعطت سركون بولص حقه بالكامل. لهذا كان انحيازنا لها، حتى حينما جاء مؤيد الراوي وأعدنا مناقشة الأمر، توصلنا الى النتيجة نفسها.

سركون بولص كان يرفض العودة إلى المستشفى وهذا أمر أسرّه لي مؤيد الراوي! وبالطبع كان سركون يلعن المستشفى وقوانينه. كان يكره المشفى. يريد العودة إلى الحياة الطبيعية، حتى لو كانت تمنحه تلك الآلام المبرحة التي لا تجعله يقف ويتحرك ويعود ليجلس ثم يتقلّب ثم يعود ليقوم من جديد... كنا نعيش نثار حديث عام وخاص وأيضاً حول أعماله، نضحك رغم هذا ونشتم و... و... قال لي إن الأمر جدّي الآن... ربما لن يفلت منه... وإنه لم يفلح في كتابة المقدمة التي كان يريد كتابتها لترجمته لكتاب «النبي» لجبران خليل جبران، وإن مختاراته من الشعر التي ترجمها، لم يتسنّ له أن يُكمل تفاصيل سير الشعراء، وعليّ ترتيبه... وبطريقة ما، أضاف: «أنتَ تعرفها، كلها كتبتها بيديك، لا أحتاج أن أوصيك». كلام نسمعه وكأننا لا نسمعه، لا نريد أن نأخذه على محمل الجد أبداً.

كنت أعيش أقسى ألم وأداوي نفسي ببعض المشروب... كنّا نجلس وكأننا في خضم كابوس... وخصوصا حينما تكون عاجزاً عن المساعدة... تشعر وكأنك لا تتحكم بشيء. كلماتك عاجزة وأنت لا فائدة منك ومن كلامك ومن حكمتك... وكأنه ذلك المشؤوم يحاول أن يسلب لك روح صديق وأنت حاضر ولا حول لك ولا قوة... كان سركون قد جاء على ذكر أفاعي التوراة في كتابيه اللذين أعدت قراءتهما أثناء رحلتي بالقطار. وكنا في لحظات الصفاء نعود إلى السخرية فذكرت له بأنه ربما سبب آلامه هو تلك الأفاعي.. حتى صبّ جام غضبه... كنا نحن الثلاثة: سركون ومؤيد وأنا، في وضع مُحيّر فعلاً. وحينما قاربت الحادية عشرة ليلاً تركتهما وذهبت إلى حيث أقيم، واتفقنا على اللقاء في اليوم الثاني، ربما في الثالثة بعد الظهر...

في اليوم التالي، لم يُفتح الباب. حاولت بكل الطرق الممكنة أن أصل إلى باب شقته دون جدوى، لهذا اتصلت بمؤيد الراوي الذي ذهب إلى الشقة واستطاع بعد لأي فتحها، كان سركون الذي لم يفقد وعيه بعد، لكنه كان عاجزاً عن القيام، مطروحاً في المسافة بين المطبخ وغرفة الجلوس، خلال فترة قصيرة حضر الإسعاف وتم ترتيب نقله، بموافقته، إلى المشفى من جديد... كان وضعه خطيراً جدا، والآمال متدنية، هكذا أخبروا مؤيد الراوي، الذي رتب عملية فتح الشقة والنقل إلى المشفى... وكان خبر كونه في المشفى جيدا بالنسبة لي، لأنه سيكون هناك تحت عناية الأطباء الدائمة... وبالتالي اعتبرت الأمر أننا تجاوزنا الخطر... وهذا كان رأي مؤيد أيضاً.. وخف شعوري بالقلق، وكنت أنتظر أخبار مؤيد الذي كان على تواصل مع المشفى. في الصباح التالي كانت الحالة لم تتحسن، وكنت أريد العودة إلى كولونيا... وقبل العاشرة بقليل في صباح الثاني والعشرين من اكتوبر، فيما كنت جالساً مع ناشري وناشر سركون الألماني جاء اتصال مؤيد بأن الأمر انتهى...

جملة واحدة بالميل الى الأصدقاء صمويل، كاظم، اسكندر، بعض الجرائد... وخلال فترة قصيرة كنا، في المشفى... كان ما زال مسجى في سريره، وجهه هادئ تماماً. لم يعد هو وجه سركون المتألم. فهو منسرح تماماً وكأنه نائم ومطمئن. بعد فترة قصيرة تكاثر وصول الأصدقاء وأخذ تلفوني لا يتوقف عن الرنين... تلفزيونات، جرائد، مسؤولين الخ... حينما كنتُ واقفاً خارج غرفة سركون بالمشفى، فاسحاً المجال لغيري من الأصدقاء والمعارف من أجل إلقاء نظرة وداع، لمحت ممرضة فاتنة الجمال، بقيت أفكّر: ربما هي ملاك الموت الذي أخذ روح سركون قبل قليل.

كان علينا إجراء الترتيبات اللازمة... وهكذا وجدنا أنفسنا في اليوم التالي ونحن نجلس في مقهى برليني ونتقبل التعازي.

كم كان سركون بولص شاعراً بحياته ومماته؟

(شاعر عراقي مقيم في بيروت)

سألت نفسي: هل يمكن أن أكتب عن سركون بولص، وماذا أكتب، هو شاعر، فقط شاعر حقيقي يكتب شعراً خالياً من كل الشوائب والحواجز التي تجعلني أكره الشعر، وهذا يكفي، لقد حطّم كل المتاريس اللغوية والبلاغية التي يضعها الشعراء في طريق الشعر، لم يختر وظيفة، أو مدينة أو جماعة أو أسرة، امتهن الشعر والسفر والهروب، اختار أن يكون عابراً حتى على الشعر، يكفي أن أكتب أنني حين أقرأه أشعر بالفرح، وأحب الشعر وأرغب في الكتابة، لأنه يكتب لغة شعرية حية تتنفس، تشعر وتتكلم، وتتألم، كل كلمة لها قلب ويدان ولسان وعندها تاريخ، لغة عارية ونقية من كل الزخارف المصطنعة، لذلك يليق به أن اقرأه فقط وبعد ذلك أصمت، أتأمل وتصيبني الدهشة.

عرفت اسمه منذ زمن بعيد، ولكن لم أقرأ أشعاره إلا منذ بضع سنوات، حدثني عنه اصدقاء كثيرون يعرفونه جيداً، وحين قرأته شعرت أنني أقرأ شاعراً لا يشبه أحداً سوى نفسه، حتى اسمه كان غريباً يشبه حياته وشعره، سركون أو سرجون وتعني بالأكادية الملك الأسد، سرجون الأعظم كما يلقبونه مؤسس السلالة الأكادية، أما بولص لا أعرف لماذا بالصاد وليس بالسين ؟ عرفت من أصدقائي نزواته ومغامراته وكسله الشهير، وصدقت أن أجمل أفعاله التي يمارسها فعل الكسل، وحين صدرت ترجماته لمجموعة من الشعراء عام 2013، وكان قد أنجزها على فترات طويلة، قدمتها في برنامج تليفزيوني في القاهرة وهذا جعلني أبحث عنه وعن حياته وقرأت ما تيسر من بعض الحوارات التي أجريت معه والكلمات التي قالها عن حياته وخروجه من العراق، ولم أجد غرابة في خروجه ماشياً على أقدامه يعبر الصحارى من بغداد إلى بيروت حاملاً هواجسه وأحلامة ومعها مخطوط الملك لير ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ليسلمه ليوسف الخال في بيروت، ويكون لقاؤه بجماعة شعر ويوسف الخال الذي كان نشر له بعضاً من قصائده نقطة تحول في حياته، أعد ملفاً عن جيل البيتنكس وعلى رأسهم ألن جينسبرج وقصيدته عواء التي لم يكمل سركون ترجمتها حتى أقام في سان فرانسسكو وتعرف على شعراء هذا الجيل والمدينة واسماء الأماكن التي وقفت من قبل حائلاً دون اكتمال الترجمة.

من يقرأ شعر سركون بولص يتأكد أنه لم يغادر كركوك، لقد حمل معه قريته بكاملها، بيوتها وشوارعها وسكانها بعاداتهم وتقاليدهم، حمل أحزانهم وأفراحهم، حياتهم وموتهم، حمل الأب والأم، القابلة وصندوق العروس، مجانين القرية، أبقار الأب والحقول، حمل كل هذا معه إلى أن استقر في سان فرانسسكو، وكانت هذه الكائنات تسكن روحه وتأمره أن يكتبها كل مساء حتى لا يموت.

الوصول الى مدينة اين

أشفق على السواد الأعظم من شعراء المنافي حين اقرأ لهم أو التقي بهم في مدن أوروبا، وخاصة في العقدين الأخيرين، ولكني لم أشفق على سركون بولص، فهو لا يشبه أحداً، أدهشني لأنه هرب طلباً لذاته، هرب حتى يحتمي بذاته، والآخرون غادروا بلادهم وذواتهم معاً، غادر سركون العراق ماشياً على قدميه ليقتفي أثر روحه لا ليصل إلى مدينة أخرى، وكان أول دواوينه «الوصول إلى مدينة أين» ليبدأ بهذه الكلمات «أصلُ إلى وطني بعد أن عبرتُ/ نهراً يهبط فيه المنجمون بآلات فلكية صدئة/ مفتشين عن النجوم / ولا أصل إلى وطني» وظني أنه لم يصل، ولا كان يريد أن يصل أبداً لأن في الوصول النهاية، وإذا حدث سيكون إلى مدينة أين ؟ «هناك ألف سنة في جيبي /ترفض أن تؤرخ ولكن لا أحد يراني اليوم / إلا إذا أغمض عينيه ونسيني» حمل كل شيء وكأنه يحتمي بهويته، هذا البوهيمي المتشرد الصعلوك الذي لا مأوى له، كان يحتمي بهويته، يقيم فيها خلف هذه الشخصيات وتلك الأشياء التي يحتفظ بها من الماضي، وكأنه يعيش حارساً للأيام، وكنت أسأل نفسي ماذا يفعل هذا الرجل في الماضي، فهو لا يغادره إلا قليلاً وهذا ما عرفته من قصائده، وكنت أسأل نفسي: هل يعيش في الحاضر معنا؟ وظني أنه كان يعيش في الماضي، رغم الرحلات التي قام بها بين المدن، فقد ظل مخلصاً لهذه الذكريات الحياتية، التفاصيل التي حملها من هناك إلى كل المدن، كأنه يحتمي بها، وهذه التفاصيل الحقيقية، الواقعية كانت أكثر خيالاً من الخيال نفسه حين يكتبها، وسركون مخلص لمخيلته وليس للظروف والأحداث التي عاشها ومر بها ! وكأنه في حلم لا ينتهي، وكان وفياً لهذا الحلم «أسرتني شمس الظهيرة / ثم أطلق الحلم سراحي.. / أطلقني في الظلام باتجاه الحقول ثانية ً / حيث ينام أبي في بستانه المهجور، لأزور أمي / وأسلم على أخوتي / لكن أخوتي تشردوا في الحروب / ولم تكن في البيت وبيتنا لم يكن هناك» لم يكن هناك شيء فقد حمل كل شيء على ظهره وهرب ماشياً على أقدامه في حلم طويل لا ينتهي إلا ليبدأ في قصيدة أخرى، وتشي عناوين كتبه بهذا الوفاء للحلم الذي يعيش بداخله، ثلاثة عناوين لأماكن متخيلة في أحلامه «الوصول إلى مدينة أين، الحياة قرب الأكربول، إذا كنت نائماً في مركب نوح» ومجموعته القصصية الأولى والوحيدة «غرفة مهجورة» وكأنه يبحث عن مأوى يناسب هذا الذات فهو الأشوري التائه كما لقبه أنسي الحاج، فثمة ذات مغتربة في كل نصوصه، ذات غريبة على العالم، والعناوين الأخرى للشاعر وكأنه يقدم بطاقة هوية «الأول والتالي، حامل الفانوس في ليل الذئاب» وفي ديوانه الأخير الذي صدر بعد رحيله لم يجد سوى «عظمة أخرى لكلب القبيلة» كحلم أخير.

الماضي

كان الماضي هو الوطن لسركون بولص فهو يخاطبه قائلاً: «تخفي ضياءك عني / وراء ستائر لا تُحصى أيها الماضي / لكنني أعرف أين دفنت اللؤلؤة وكيف بنيت حولها المدينة». وظل طيلة حياته أسير هذا الضياء في كل أعماله، وأنا أصدقه وأصدق أنه يعرف ماذا فعل الماضي وأين يخبئ أسراره فتلك كانت مهمة سركون الذي يكتب الشعر وكأنه يمارس سر الاعتراف المقدس، ولكن ليس أمام الكاهن أو في الكنيسة، كان يضع رأسه على مذبح الشعر ويعترف لنفسه هو والكلمات من خلال لغة استعارها من تعبير شعبي أصيل احتفظ به منذ طفولته وحمله معه أينما ذهب، لذلك جاءت لغته خاصة به وحده، خالية من الأكاذيب والزينة تشي بنوع من القوة السحرية، استمدها من «شاحذ السكاكين في ملكوت الأشياء الصدئة، ومن زوجة الشماس التي تسير في نومها لتزور زوجها النائم خلف سور المقبرة، وامرأة العامل التي استفاقت ذات صباح دون كوابيس، والأب الذي يرسم الصليب بالأشورية - شمت بابا برونا روخت قجة - صارخاً في وجه الموت» ومن آخرين لا حصر لهم في قصائده حملهم معه طيلة سنوات حياته ليؤسس مملكة شعرية ليست من هذا العالم الذي نعرفه، مملكة من عالمه هو، كان بورخيس يسأل: ما الذي يعنيه لي أن أكون كاتباً، ويجيب يعني ببساطة أن أكون مخلصاً لمخيلتي، وكان سركون هذا المخلص، الذي عاش للشعر ولم يطلب منه شيئاً، فأعماله الشعرية تم نشرها بشكل جيد مؤخراً، أما الترجمات فلم تنشر سوى العام الماضي حين جمعها الشاعر خالد المعالي.

ترجم سركون ستة شعراء «جبران خليل جبران، أتيل عدنان، هوشي منه، ألين جينسبرج، تيد هيوز، و.هـ أودن، وليم ستنالي ميرون، وشعرت وأنا أقرأ هذه الترجمات أنه أقرب إلى أودن من الجميع على الرغم من علاقته المبكرة بألين جينسبرج، وترجمته الجميلة لقصيدة عواء وحياته مع هذه الجماعة من جيل الغضب، فكلاهما أطاح بمبادئ شعرية كانت راسخة، وكلاهما أودن وسركون تزدحم أعمالهما بشخصيات خاصة ثرية درامياً مثل شخصيات الرواية والمسرح، وبالفعل تحتاج شخصيات سركون في مجموعاته الشعرية الست إلى قراءة درامية.

(شاعر مصري)

منذ عرفتُ الفقيد العزيز سركون بولص، كان حديث الترجمة، إلى حديث الشعر ومسائل أخرى جمّة، دائماً بيننا. كان يتكلّم عن الترجمة بشغف بالغ، ويطنب في الحديث عن ترجمات قام بها وعادت له بمتعة بالغة، وترجمات أخرى أكثر امتداداً وسعة كان يتوق للقيام بها، وأنا على يقين من أنّه كان سيكملها لو امتدّ به العمر ولو لم يخترم المرض القاسي حياته بهذه السرعة. دليلي على هذا أنّه أكمل قبل وفاته بفترة ترجمته لـ «نبيّ» جبران التي بقي مشروعها يداعب خاطره أعواماً مديدة. وبقدر ما كان شغوفاً بالترجمة، كان يتابع النشاط الترجميّ في العربية، وكثيراً ما كان يتقدّم بملاحظات نقديّة نافذة عن أخطاء وركاكات قابلها في ترجمات عن الإنكليزية عديدة، يأتيك عليها، من ذاكرته، بأمثلة دالّة وتحاليل فذّة.

منذ عرفتُ الفقيد العزيز سركون بولص، كان حديث الترجمة، إلى حديث الشعر ومسائل أخرى جمّة، دائماً بيننا. كان يتكلّم عن الترجمة بشغف بالغ، ويطنب في الحديث عن ترجمات قام بها وعادت له بمتعة بالغة، وترجمات أخرى أكثر امتداداً وسعة كان يتوق للقيام بها، وأنا على يقين من أنّه كان سيكملها لو امتدّ به العمر ولو لم يخترم المرض القاسي حياته بهذه السرعة. دليلي على هذا أنّه أكمل قبل وفاته بفترة ترجمته لـ «نبيّ» جبران التي بقي مشروعها يداعب خاطره أعواماً مديدة. وبقدر ما كان شغوفاً بالترجمة، كان يتابع النشاط الترجميّ في العربية، وكثيراً ما كان يتقدّم بملاحظات نقديّة نافذة عن أخطاء وركاكات قابلها في ترجمات عن الإنكليزية عديدة، يأتيك عليها، من ذاكرته، بأمثلة دالّة وتحاليل فذّة.

إلى هذا، ترجم هو نفسه قصائد متفرّقة لشعراء عديدين، بيد أنّ أربعة شعراء بريطانيّين وأميركان كانوا يتمتّعون عنده بمنزلة عالية، وكان شديد التعلّق بترجمات موسّعة لأشعارهم قام بأغلبها في أوّل شبابه وفي بدايات تفتّحه الشعريّ. هؤلاء الشعراء هم البريطانيّ (الأميركيّ لاحقاً) و. هـ. أودن، والبريطانيّ تيد هيوز، والأميركيّان و. س. ميروين وألن غينسبرغ. وعلى اعتزازه بهذه الترجمات، كان يتمنّع أمام نشرها ويُحجم عن إظهارها إلى النور، تمنّعاً علّله مراراً بأسباب مختلفة منها كونه وضع أغلب هذه الترجمات، كما أسلفت، في عهد مبكّر، وأنّه كان ينتظر التفرّغ لمراجعتها وتهذيب صياغتها. ومنها أنّه كان إنّما يترجم لنفسه، لتطرية عبارته كما يقول، بالتدرّب على معالجة أساليب كبار الشعراء، وأنّه كان يكفيه أن يقرأها، أي الترجمات، على أصدقائه. هكذا كان جان دمّو وآخرون من أصدقاء الشاعر في فتوّته أوّل من قرأوا هذه الترجمات أو استمعوا إليها في أصائل كركوك تلك التي أسبغ عليها سركون وباقي شعراء المدينة وناثريها صفة شبه أسطورية لما فيها من عنفوان ثقافيّ ووئام اجتماعيّ يفتقر إليه عراق اليوم افتقاراً مريعاً.

تمنُّع سركون هذا أمام نشر ترجماته لشعرائه الأثيرين لمستُه أنا شخصيّاً، وتمكّنت بإلحاح الصديق من تذليله، عندما رجوته أن يسلّمني ترجمته لقصيدة ألن غينسبرغ الكبرى والشهيرة «عواء»، بعدما قرأها عليّ، لتُنشَر في مجلّة «الكرمل». أخذتُها منه وأرسلتها للطبع انطلاقاً من نسخة بخطّ يده أعدتُها لاحقاً إليه ليجري على الترجمة، بطلب منه، تنقيحات أخيرة وليضيف إليها بعض الحواشي، وهو ما قام به خير قيام. ومن صورة مخطوطته تلك، التي احتفظت بها، يمكن الوقوف على كتابة سركون الأنيقة وعلى تنقيحاته المتوالية للكلمات، تتراكب في فضاء الورقة بلا فوضى، وتتزاحم بلا اضطراب.

من هنا كان جميلاً أن تصدر ترجماته للشعراء الأربعة هؤلاء، بعد وفاته، في أربعة كتب في «منشورات الجمل». قراءة ثلاثة من هذه الكتب، أي ترجماته لأشعار أودن وميروين وغينسبرغ، تكشف عن أنّها جاءت سليمة من حيث الطباعة والترتيب بما يوحي بأنّ الراحل العزيز تمكّن من الاشتغال عليها قبيل وفاته. وهو ما لا نجده للأسف (ولي إلى هذا عودة في آخر هذه المقالة) في الكتيّب المتضمّن ترجمته لقصائد مختارة لتيد هيوز.

أودن وميروين، أو البساطة أنموذجاً

لن يسمح ضيق المجال بالتقدّم هنا بقراءة موسّعة لهذه الترجمات، وما أودّ قوله ينحصر في بضع نقاط. لدى قراءة ترجمة سركون بولص لـ«قصائد مختارة» للشاعر و. هـ. أودن، تلاحظ على الفور هذا المزيج الخلّاق من المتانة والبساطة الذي به ضمنَ الشاعر المترجِم لهذه القصائد حضوراً كثيفاً في لغة الضادّ. في ترجمات عديدة يقوم بها آخرون تتحوّل هذه البساطة إلى ابتذال حتّى ليعجب القارئ العجول من هالة الأسطورة المحيطة بمثل هؤلاء الشعراء. ثمّة صفة لصيقة بالشعر المكتوب بالإنكليزية، أميركيّاً كان أو بريطانيّاً، أو الآتي من ثقافات أخرى ناطقة بلغة شكسبير، تجعله بالغ الاختلاف عن الشعر المكتوب بلغات أخرى كالعربية واللغات اللاتينية. فحيثما يحرص العرب والفرنسيّون والإسبان وسواهم على تكثيف حضور الصورة الشعرية والانفعال الشعريّ، بصورة زائدة عن الحدّ في أحيان كثيرة، يكتب شعراء اللغة الإنكليزية «على البارد» إن جاز القول، ولا يكبحون جماح رغبتهم في التحليل ومساءلة العالَم من جهة، وفي توظيف السرد الشعريّ بما يجرّ إليه ذلك من حضور للغة النثر من جهة أخرى. هذه الإجراءات تتحقّق بدرجة عالية عند أودن، وسركون نفسه كتب في تقديمه له، مقرّباً أسلوب أودن من شعريّة بريشت: «حيث كان شعراء المودرنزم [ باوند وإليوت بخاصّة [ يستعملون الشكل الجديد للحديث عن حتمية التاريخ، تبنّى كلّ من أودن وبريخت أشكالاً تقليدية للحديث عن الحريّة والاختيار. وسّع كلاهما مجال التعبير ليطال محتوى واستشراف التحليل التاريخيّ، والخطبة السياسية، والفلسفة، والنقد الاجتماعيّ والأدبيّ وحتّى لغة الإشاعات.» ثمّة في شعر أودن نصيب وافر من الإدانة والاحتجاج، لا بل حتّى من الحجاج (البرهنة والتعليل)، هو الذي كان متمسّكاً بيساريّته، التي ضحّى من أجلها ـ كما يذكّر به سركون - بفرصته في الفوز بجائزة نوبل للآداب، التي كانت لجنتها يمينية الهوى في تلك الحقبة.

لِضيق المجال، أمثّل على اشتغال سركون هذا في منع البساطة أو شعرية الخطاب من السقوط في فخاح اللغة العاديّة بترجمته قصيدة قصيرة لأودن أوردها هنا بكاملها، هي: «شاهدة على قبر طاغية» Epitaph On A Tyrant:

«الكمال، من نوعٍ ما، كان يسعى إليه

ويسْهل علينا أن نفهم ما لفّقه من الأشعار؛

كان خبيراً بسقطات البشرية كما بظاهر يده

شديد الاهتمام بالجيوش والأساطيل؛

وكان إذا ضحك، قهقه أعضاء مبجّلون في مجلس الشيوخ

ومات الأطفال في الشوارع، إذا بكى».

عندما ترجع إلى النصّ الأصل، تجد أنّ هذه البساطة البليغة في الترجمة لا تعدم أن تكون ثمرة مناورات فنيّة يقوم بها المترجم لتأمين سلاسة إيقاعه وسلامة وصول دلالات الشاعر وتحقيقها أثرها المطلوب. لنقرأ في الأصل البيتين الأخيرين مثلاً:

« When he laughed, respectable senators burst with laughter,

And when he cried the little children died in the streets. »

لو كان سركون أراد اتّباع الترتيب الحرْفيّ لكلمات الشاعر لصاغ ترجمته كما يأتي:

«وكان إذا ضحك، قهقه أعضاء مبجّلون في مجلس الشيوخ

وإذا بكى، مات الأطفال في الشوارع».

بتأخيره عبارة «إذا بكى» إلى نهاية البيت الثاني ـ وهو نهاية القصيدة أو «قفلتها»-، أكسب سركون القصيدة كلّها طواعية موسيقية أكثر وضمنَ لها أثراً أبلغ.

السلاسة مع غموض شعريّ مشعّ، والوضوح على عمق، تجدهما أيضاً في ترجمة سركون لـ«قصائد مختارة» لويليام ستانلي ميروين، المعروف بالصيغة المختصرة لاسمه: و. س. ميروين. والحقّ أنّ لغة هذا الشاعر تكاد تكون لاتينية لفرط ولعه بالصور واحتفال شعره بالعاطفة أو الانفعال، هو الذي كثيراً ما عاقر الشعراء الإسبان والفرنسيّين والبروفنسال قارئاً ومترجماً لا يكلّ. لا يتورّع عن الاحتفال بالأنا، عارضاً امتحانها بلا رثائية زائدة بل بمزيد من الاشتغال على صور مبتكرة. مثال واحد، قصيدته «المنهزم» (وهي هنا بكاملها):

«ما وراء الدهشة، ترتفع أضلاعي من الأرض.

وبعد أن غرقتُ، هبطتِ المياه.

الأفق الذي كنت أسعى إليه يجري خلال عيوني.

لقد بنى عشّه البسيط بين عظامي».

شعريّة غينسبرغ

لعلّ الصنيع الترجميّ يختلف اختلافاً كليّاً في كتاب «عواء وقصائد أخرى» لألن غينسبرغ، الذي جمع ترجمة سركون لقصيدة «عواء» وثلاث قصائد أخرى، بينها الشهيرة «أميركا». كان على المترجم أن يتبع هنا خيارات الشاعر الأسلوبية والموسيقيّة المتنوعّة ليستوعب في لغته كلّ هذا الهدير السمفونيّ الذي حشد غينسبرغ من أجله كاملَ براعته في جمع الغنائية إلى الابتذال المقصود، البيان العالي إلى لغة السّباب، الكلمات اليومية إلى القاموس الجزل، الاستذكار الأليم إلى التحريض الجسور. إنّه مزيج عجيب من الهذيان والصحو به عبّر عن دفقات الجنون والغضب لديه هو نفسه ولدى جيله، ولدى والدته، جنون عصف بأميركا في ستينيّات القرن العشرين ولا تجد له مثيلاً في شعر العقود التالية ولا في أنساقها الحياتيّة. هذا كلّه يسود في «عواء» وفي «أميركا» بخاصّة. تبدأ القصيدة «عواء» برثائيّة معمّمة لجيل بأكمله»: «رأيت أفضل العقول في جيلي وقد دمّرها الجنون، يتضوّرون عراةً ومُهَستَرين/.../ الذين بفقرٍ وفي خِرَقٍ وبعيوٍن مجوَّفةٍ ومسطولينَ جلسوا يدخّنون في الظلام العجائبيّ لشققٍ بلا ماءٍ حارّ تطفو في أعلى المدن يتأمّلون في الجاز...» ثمّ يصعّد الشاعر سخريته النقديّة مخاطباً مولوخ، إله المال عند العبرانيّين، وإله أميركا الجديد: «مولوخ عزلة؛ قذارة؛ بشاعة! براميل زبالة ودولاراتٌ لا تطاوَلُ، أطفالٌ يضرخون تحت الأدراج! أولادٌ يبكون في الجيوش! شيوخٌ في المتنزهات ينتحبون!/ مولوخ! مولوخ! كابوس مولوخ! مولوخ الذي بلا حبّ!/ مولوخ الذهنيّ! مولوخ قاضي البشرية الثقيل!». ثمّ ينعطف بلغة المسارّة إلى أحد اصدقائه أو أعلام جيله: «يا كارل سولمون! أنا معك في روكلاند/ حيث أنت أجنُّ منّي./ أنا معك في روكلاند/ حيث تشعر لا محالةَ بأنّك جدُّ غريب/ أنا معك في روكلاند/ حيث تقلّد طيف أمّي».

تيد هيوز أو الهفوات الأليمة

علامات عديدة تجعلني أرجّح أن يكون رابع هذه الكتب الجميلة جدّاً في المحصّلة، ألا وهو «رسائل عيد الميلاد وقصائد أخرى» لتيد هيوز، من ترجمات سركون في شبابه ولم يقيّض له أن يراجعه. يقيني أنّه لو كان العمر امتدّ به لكان هيّأ بنفسه هذا الكتاب للطبع بتدقيق صارم ولكان هذّب صياغته بأكبر ما يقدر عليه، مثلما فعل في ترجماته لأودن وميروين وغينسبرغ. تعجب أوّلاً من الابتسار في منتخبات سركون من أشعار هيوز. ففي هذا الكتاب الذي يضمّ بأكمله خمساً وسبعين صفحة، تشغل القصائد المختارة من مجموعة هيوز الشعرية المهمّة «رسائل عيد الميلاد» ثلاثاً وثلاثين صفحة، تليها بضع قصائد من مجموعات أخرى. والحال أنّ هذه المجموعة، التي يسبغ عليها سركون في تقديمة صفة «الملحمة»، تقع في ما يقرب من مئتين وخمسين صفحة وتجمع بين دفتيها ثماني وثمانين قصيدة سجّل فيها هيوز شعراً، وعلى مدى عقود عديدة، ذكرياته عن زوجته المنتحرة، الشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث، وتأمّلاته حول موتها ويُتم ابنهما وترمّل الشاعر نفسه. ولعلّ صياغة أخرى للعنوان كانت منتظرة من الصديق خالد المعالي، ناشر الكتاب. فمثلما تتقدّم ترجمة سركون لمنتخباته من هذه المجموعة داخل الكتاب تحت عنوان: قصائد من «رسائل عيد الميلاد»، قد يُستحسن أن يكون عنوان الكتاب كلّه، على سبيل التمثيل: قصائد مختارة من «رسائل عيد الميلاد» ومن مجموعات أخرى.

الكتب الأربعة خصّها الصديق سنان أنطون بجهد محمود وصبور، إذ أثبت عناوين قصائدها بالإنكليزية وأشار إلى مصادرها بلغتها الأصليّة. لكن حصلت في هذه المجموعة إشكالات طباعية مؤسفة لا تقلّل من جمال هذه المبادرة في جمع ترجمات الشاعر، ولكن ينبغي تداركها في المستقبل. في الصفحة 36، بخاصّة. كان ينبغي أن تنتهي ترجمة قصيدة هيوز «الطلقة»، التي يخاطب فيها زوجته الراحلة، بالبيتين: «أنا تدبّرت/ خصلةً من شعرك وحسب، خاتمك، ساعتك، قميص نومك». بيد أنّها لا تنتهي بهما في هذه الطبعة، بل تعقبهما أبيات تتوالى على مجرى أربع صفحات إضافية، بدءاً بالقول: «كان اللّه في عون الذئب الذي لا تنبح عليه الكلاب». فاجأتني النقلة الشعرية المفاجئة، وإن بقيت الزوجة الشاعرة هي المخاطَبة، فرجعتُ إلى العمل الأصل فوجدت أنّ العبارة الأخيرة ليست بيت شعر بل هي عنوان قصيدة أخرى للشاعر. وبالتالي فهذه العبارة وعشرات الأبيات التي تليها هي في الحقيقة قصيدة أخرى لهيوز صهرَها التباس مطبعيّ في القصيدة السابقة الحاملة عنوان «الطلقة».

لا تنتهي الإشكالات عند هذا الحدّ في الصفحة المنكوبة هذه. فإنّ خطأ مطبعيّاً، مجرّد حرف «نون» زائد، جعل فهم النهاية الحقيقة للقصيدة عسيراً إن لم أقل متعذّراً. تقرأ في منتصف ص 36:

«في مكانين كان الساحر المناسب/ سيتلقّاك في يديه العاريتين وأنت طائرة/ ويقلّبك/ مبتردةً، من يدٍ إلى أخرى/ بلا إله، سعيدة، مطمئنةً. // أنا تدبّرت/ خصلةً من شعرك وحسب، خاتمك، ساعتك، قميص نومك».

في الحقيقة ينبغي أن نقرأ: «في مكاني، كان الساحر...» ولكن حتّى لو لم تقع هذه الهفوة الطباعية، يبدو لي أنّ سركون، لو كان قيّض له إعادة الاشتغال على ترجمته، لكان زادها وضوحاً ووهجاً. لن أضع نفسي في مكانه، ولن أقترح بديلاً لترجمته للأبيات، بل سأكتفي بتقديم الأصل الإنكليزي لخاتمة قصيدة «الطلقة» The Shot هذه، وأغامر بشرح ما ذهب إليه الشاعر:

« In my position, the right witchdoctor/ Might have caught you in flight with his bare hands,/ Tossed you, cooling, one hand to the other,/ Godless, happy, quieted. // I managed / A wisp of your hair, your ring, your watch, your nightgown. »

ما يرمي إليه الشاعر مخاطباً زوجته هو التالي: «إنّ ساحراً بارعاً، لو كان في مكاني، لتلقّاك في يديه العاريتين وأنت طائرة وقلّبك مبتردةً، من يدٍ إلى أخرى، سعيدةً، مطمئنةً، ومتحرّرة من اللّـه. أمّا أنا فلم يسعني إلاّ أن أتدبّر خصلةً من شعرك، خاتمك، ساعتك، قميص نومك». ذلك أنّ تعبير Godless، وما كان العزيز سركون في عهد نضجه سينكر ذلك، محمّل هنا بالمعنى، ولا تعبّر عنه صيغة «بلا إله» هذه أوفى تعبير. ما يشير إليه هيوز هنا، وما تفصح عنه كلّ مجموعته، وكذلك سيرتهما المزدوجة هو وزوجته الشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث، هو رغبته في أن يراها متحرّرة من ضغط اللّه ومن غواية الإيمان المُلقِيين عليها بكلّ ثقلهما، وهو التحوّل الكيانيّ الذي يقرّ الشاعر بكونه عجز عن تحقيقه أو عن التحفيز عليه. ولقد ذهبت الفرنسيّة سيلفي دوازليه في ترجمتها الكاملة لمجموعة «رسائل عيد الميلاد» هذه إلى حدّ ترجمة التعبير المذكور إلى: «شافية من اللّه» (« guérie de Dieu »).

ليس يمكن المساس بكلمات مترجم لم يعد بيننا، وكان في حياته شديد الولع بالحوار في كلّ الأشياء. أتمنّى بالمقابل على الأصدقاء في منشورات «الجمل» أن يحرصوا في الطبعة القادمة على تخليص هذه الترجمة من هفواتها المطبعية. أحياناً تفرض مطابقة صابرة مع الأصل نفسها لا لتخطئة المترجم الفقيد بل لتصحيح خطأ مطبعيّ جسيم أو اثنين.

(باريس)

السفير : 07-11-2014

لا وصول. كل مدينة هي مدينة «أين». ترحال في الجغرافيا، ترحال في الذات، ترحال في الحياة، ترحال في الشعر... فما يهمّ هو الرحلة وليس الوصول.

«حفيفُ ثوبٍ عابر»، «قطار من النبضات»، «سافرْ حتى يتصاعد الليل من البوصلة»... كلمات لسركون بولص، أستعيرها كي أصف الشاعر، كي أصف سركون بولص.

شاعر اللامكان سركون بولص، الذي عبر أمكنة كثيرة (العراق، لبنان، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا...)، لم يكن يعبر في الجغرافيا. كان يعبر في ذاته، عمودياً في الأعماق، وفي الغور هناك يحاول هدم الحدود بين الحلم والواقع.

كانت اللغة هي وطنه الافتراضي الوحيد، فحفر فيها عميقاً علّه يجد نفسه في وطن... لكن، هل للشعراء وطن، حتى في اللغة؟

يُجمع الشعراء والنقاد العرب على أن سركون، وقلّة من مجايليه، نقلوا الشعر العربي من مرحلة التأسيس للحداثة، والتنظير للحداثة، إلى الحداثة كتابةً ومفهوماً، وأنهم جعلوا القصيدة توأماً للحياة بنقلها من الرمز والتجريد إلى المحسوس والواقع... وكان سركون أحد أبرز هؤلاء الذين عاشوا حياتهم شعراً لا كتابةً فقط.

يُجمع الشعراء والنقاد العرب على أن سركون بولص صوت شديد الخصوصية في الشعر العربي ومن أبرز شعراء القصيدة الجديدة. أصغر تفاصيل الحياة اليومية تتحول في قصيدته إلى شعر متوهج. يختار جملته بإتقان، مزوّجاً الشعر بالفكر بالتراث بالتفاصيل اليومية. لغته نثرية بامتياز لكنها تحمل طاقة شعرية كبيرة. لغة مسكونة بالقلق الوجودي، بالتجربة الروحية، متراصّة كبناء لكنها في الوقت نفسه مشرّعة على الإيحاء والرؤى.

الإنسان ترحال دائم، ترحال في ذاته على الأخص، وكذا الشعر. وفي هذا الترحال كان سركون يبحث في ذاته عن مكان، عن خلاص، وعن عشبة الأبدية ربما، مثل سلفه غلغامش.

إلا أن الأمكنة كلها، في الذات وخارج الذات، هي منافٍ. ويستمرّ الشاعر يرحل فيها، من منفى إلى منفى، أعزل ومعزولاً.

عقد سركون بولص صداقة مع آلام شارل بودلير. بودلير، الذي أبحر في باخرة نحو آسيا حاملاً آلامه وكادت الباخرة تغرق به وبمن فيها، وصلت آلامه إلى سركون باكراً (من أوائل قصائد سركون قصيدة بعنوان «آلام بودلير وصلت» ). إلا أن باخرة سركون لم تكن في البحر بل في أحشائه: «هناك باخرة ضائعة ترعى بين أحشائي».

أعتقد أن شعر سركون كله مسكون بهذه الباخرة الضائعة بين الأحشاء. وأعتقد أن هذه الباخرة تبحر بين أحشاء كل شاعر، ولا ميناء لها.

العلن يكمن في السر. وما يكتبه الشاعر، وما كتبه سركون، من تفاصيل حياة يومية، إنما كي يقول السر وليس العلن. وبحثاً عن هذا السر تبقى باخرة الأحشاء في سفر دائم. فكل ميناء هو ميناء «أين»، وكل بحر هو بحر «أين» أيضاً.

لكن، مهما أبحر الشاعر في باخرة أحشائه، مهما ابتعد، يقول سركون: «سيصل إلى قلبه في النهاية / حيث يتدلّى الجرح من النوافذ / حيث الجرح يحترم الرصاصة».

سركون بولص:

ولد عام 1944

في عام 1961 نشر يوسف الخال قصائده في «شعر»

في عام 1966 جاء إلى بيروت سيراً على الأقدام وبلا جواز سفر

صدرت له مجموعة «الوصول إلى مدينة أين» و«الحياة قرب الأكروبول» و«حامل الفانوس في ليل الذئاب» «إذا كنت نائماً في مركب نوح»

أقام منذ 1969 في سان فرانسيسكو ودرّس في جامعة بيركلي، توفي في برلين 12/10/2007

حين أخذنا دُوار الشعر في بداية ثمانينيات القرن الماضي، كان اسم سركون بولص أشبه بلغز ما بالنسبة إليّ/ إلينا، نحن أبناء هذا الجيل الذي كان بدأ لتوه في نشر قصائده الأولى.. حضر اسم سركون بقوة في مشهدنا المترامي الأطراف، وإن كنّا فعلا لم نقرأ له سوى بعض القصائد القليلة المتفرقة، المبثوثة في بعض المجلات التي كانت تصلنا ونطّلع عليها، ولعل أبرزها مجلة «مواقف» التي كانت تفرد له مساحة لقصائده بين فترة وأخرى.

قد تبدو غريبة هذه القصة بعض الشيء: أن يحضر شاعر في فضائك، من دون أن تكون على اطلاع كاف على تجربته. من هنا يحتمل الأمر عددا من التأويلات، لعلّ أقلها أن الذين حدثوك عنه، كانوا يعتبرونه فعلا واحدا من أبرز شعراء الحداثة العربية، كما أن قراءة النصوص القليلة التي عرفناها، جعلتنا ننحاز إليه بسرعة ونجعله واحدا من «معلمينا» الشعريين في تلك الفترة.

أمام ذلك كله، شكل ديوانه الأول «الوصول إلى مدينة أين» ـ الذي صدر عن منشورات «سارق النار» في أثينا ـ كنزاً حقيقياً، على الأقل أتاح لنا أن نقرأ تجربة متكاملة في كتاب واحد، كان كافيا ليؤكد أن هذا المشروع الشعري لم يعد مجرد صيت، أو مجرد وعد، بل هو مشروع حقيقي، فريد، مختلف وله حضور مادي في الساحة الشعرية.

كان اكتشاف شعر سركون بولص في تلك الفترة، بمثابة انحياز حقيقي إلى شعر كنّا نبحث عنه، لنقل إن ثمة دعائم موجودة قبلنا لكتاباتنا تستطيع أن تتكئ عليه. بمعنى أننا بحثنا عن أسس لكل «نظرياتنا الشعرية»، فأتي كتابه (مع شعر غيره بالطبع) ليصبح ركيزة حقيقية يمكن لنا أن ننطلق منها. أو لنقل بطريقة أخرى، جاء كتاب سركون هذا، لنضمه إلى كتب شعراء آخرين، وكأننا بذلك رغبنا في توسيع الأرضية الشعرية التي تحركنا فوقها.

بالتأكيد ولّد شعره الذي اكتشفناه واسعا في تلك الفترة، ثقة كبيرة فينا، على الأقل اعتبرنا أننا لم نولد من فراغ، ولا لقطاء، بل ثمة «آباء» لنا مهدوا لنا الطريق لنكلمه. صحيح أن الدروب تختلف في كثير من الشعاب، إلا أنني كنت أجد نفسي منحازاً إلى هذا الشعر. ومع مرور الأيام، كنت أضعني في فضاء تجربة «جيل كركوك» أكثر ممّا أضع نفسي في تجارب شعرية أخرى، وإن اختلف ما أكتبه الآن عمّا كتبته في تلك الفترة، وبالرغم من أن مفهوم الشعر عندي الآن، صار أكبر، ولا أحجزه في مفاهيم معينة ولا فضاءات مغلقة ولا تجارب محددة. إذ أظن فعلا أن الشعر أكبر من ذلك كلّه، وأن التجارب كلها تستحق الحياة طالما أنها تقدم لنا نصاً حقيقياً يدفعنا إلى إعادة صوغ علاقتنا بالعالم وبأنفسنا بالدرجة الأولى، وأن تجعلنا فعلا إلى صوت هذه «الأخوة الإنسانية» (على قول الشاعر الروسي غينادي أغيف). ومع ذلك كله، بقي سركون بولص وشعره أحد الركائز التي لا يمكن الهروب منها، والتي لا يمكن نسيانها، مهما امتدت التجربة ومهما تشعبت.

وإن كان لا يمكن تخطي سركون بولص لغاية اليوم، فلأنه شاعر عرف كيف يبني فرادته، أو لنقل أسطورته كشاعر. ربما ساعدت حياته الخاصة في نسج هذه الهالة التي كانت ترافقه، من أنه كان يقف دائماً بعيداً عن هذا العالم، أي بعيدا عن قلب الجو الثقافي. هل يعني ذلك انه كان انطوائياً؟ ربما كانت الصفة لا تصح كثيراً عليه وبخاصة أن جزءا من شعره يفرق جيدا ما بين الغضب والوحدة، بيد أنه انسحب بعيدا عن كل شيء إلا عن العالم وفخاخه المتعددة. ثمة رغبة أكيدة في أن يكون ظلالا لهذا العالم، ظلا يمرّ ويحول كل آلامه إلى قسوة.

ثمة تعبير لهنري ميشو أجده يشير كثيرا إلى حالة سركون. كان يصف نفسه بأنه «عدّاء الألم»، من هنا، بدا شعره وكأنه احتفال بتعزيم هذه الكتابة لتكون هي الملجأ الأخير من حياة ضائعة، منفلتة، مفتتة، ولا تستقيم إلا بالكتابة. وهذا ما أتاح لهذه الكتابة أن تبقى متفردة من دون السقوط في متاهات اللحظة الراهنة، وإن كانت بعض موضوعاته تستلهم اللحظة. لكنها كتابة تأتي منها لا عنها. من هنا كانت تأتي وكأنها التفاف، على عدوانية الآخر وبغضه.

بهذا المعنى قد نقرأ أحيانا في شعر سركون بولص نوعاً من كآبة، من وساوس، إلا أنه نجح في جعل ذلك نشيداً مخنوقاً للحالة الإنسانية. كتب متواليات أحلام محطمة في عالم غالباً ما يكون قاسياً وبدون رحمة، أو لنقل في عالم يصبح فيه الحب فعل ألم. هذه الكتابة جعلته شاهدا بدون أوهام. شاهداً أخوياً لذلك رغب في نقلها بطريقة بيانية منجزة، وبطريقة صادمة أيضاً. نحن إذاً أمام سلطة الكلمات بطريقة شبه «مالارمييه» (نسبة إلى مالارميه). هل لذلك هو شاعر الأيام الصعبة؟

ربما لكنه في ذلك كله، نجح كيف يميز بين ألوان العالم، كما لو أنه كان يبحث عن كنز مفقود عبر هذه الكلمات. وإن كنت أجد في النهاية أنه لم يحتفظ من ذلك كله إلا بظلال الأيام العابرة.

ما بين الظل والنور تقف تجربة سركون بولص. تجربة أساسية في حركة الحداثة العربية. ربما من قلائل سيبقون طويلا، لا في مخيلتنا فقط، بل في قلب هذا النص الذي أعاد تشكيله بطريقة، لا تخص أحدا سوى نفسه.

السفير- 07-11-2014