صحيح أن اسمه ورد في السنوات السابقة كواحد من المرشحين المحتملين للفوز بجائزة نوبل للآداب، إلا أن قطار اللجنة الملكية السويدية، كان يفوته في كلّ عام، لدرجة أن الأمر انتهى بالجميع لأن يعتقدوا أن ماريو بارغاس يوسا، الكاتب البيروفي، سيبقى واقفا على رصيف المحطة ولن يفوز بها، وبخاصة أنه على درجة كبيرة من الشهرة، كما أنه حصل على عدد كبير من الجوائز الأدبية المهمة، في شتّى بقاع العالم. ربما لذلك، لم يتناول اسمه أحد، هذه السنة، في سلسلة التكهنات والترشيحات التي تسبق الإعلان عن الجائزة. ومن هنا أيضا، تثبت اللجنة الملكية، أنها «مخلصة لمبادئها» بحيث إنها تفاجئ الجميع يوم الاختيار، لتعلن اسما، لا يفكر به أحد.

صحيح أن اسمه ورد في السنوات السابقة كواحد من المرشحين المحتملين للفوز بجائزة نوبل للآداب، إلا أن قطار اللجنة الملكية السويدية، كان يفوته في كلّ عام، لدرجة أن الأمر انتهى بالجميع لأن يعتقدوا أن ماريو بارغاس يوسا، الكاتب البيروفي، سيبقى واقفا على رصيف المحطة ولن يفوز بها، وبخاصة أنه على درجة كبيرة من الشهرة، كما أنه حصل على عدد كبير من الجوائز الأدبية المهمة، في شتّى بقاع العالم. ربما لذلك، لم يتناول اسمه أحد، هذه السنة، في سلسلة التكهنات والترشيحات التي تسبق الإعلان عن الجائزة. ومن هنا أيضا، تثبت اللجنة الملكية، أنها «مخلصة لمبادئها» بحيث إنها تفاجئ الجميع يوم الاختيار، لتعلن اسما، لا يفكر به أحد.

الأكاديمية السويدية اختارت أمس يوسا، ليكون صاحب «نوبل للآداب» لهذا العام، وجاء في حيثيات بيان الجائزة أنها اختارته «لبراعته في رسمه المفصل للصراعات على السلطة وتصوير المقاومة والثورة والهزيمة داخل الفرد». وقال بيتر أنجلد الأمين العام الدائم للجنة نوبل، في تصريح لوكالة رويترز «إنه كاتب متميز وأحد أعظم الأدباء في الدول الناطقة بالاسبانية»، وأضاف «إنه من الذين كانوا وراء ازدهار الأدب في أميركا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات وواصل العمل والانتشار»، وفي اختيارها تعطي اللجنة الجائزة لأول كاتب من أميركا اللاتينية منذ العام 1990، أي منذ أن اختارت الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث. ويمكننا أن نضيف أن غالبية أعماله موجودة بالعربية منذ سنين عديدة، ويعود الفضل الأبرز فيها لصالح علماني (بالإضافة إلى آخرين، لا تحضرني أسماؤهم كلهم)، الذي يستحق الشكر، على عمله في نقل قسم كبير من أدباء أميركا اللاتينية إلى العربية.

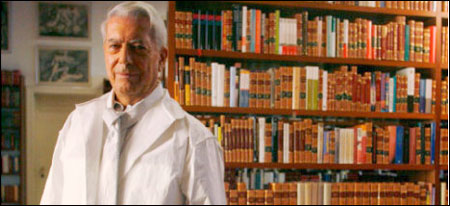

ربما في نهاية الأمر، تأتي الجائزة لتكافئ مسارا متشعبا، وحياة عرفت الكثير من التعرجات والانشطارات، كما الخيبات والفرح، فاسم ماريو فارغاس يوسا (مواليد العام 1936 في مدينة أريكيبا في البيرو)، اسم يحمل الكثير من التفاصيل: صحافي وروائي بيروفي، ترشح للرئاسة في بلاده العام 1990. مدافع لا يتعب عن حقوق الإنسان وعن قيم الجمهورية. كلّ ذلك ـ وبالتأكيد ثمة أشياء أخرى أيضا ـ جعل منه واحدا من أفضل وأشهر كتّاب أميركا اللاتينية، بالأحرى واحدا من أهم كتّاب العالم اليوم. فمنذ أن أصدر روايته «الكلاب والمدينة» في ستينيات القرن المنصرم، والتي كانت السبب في شهرته بين النقاد والقراء، وهو لم يتوقف عن تقديم نصوص تجعلنا نكتشف «سحر» أميركا اللاتينية ـ (لكن بعيدا عن مفهوم الواقعية السحرية الذي انتشر مع غابرييل غارسيا ماركيز، الذي سبقه إلى هذه الجائزة العام 1982) ـ كما مشكلاتها ليتقاسم مع القراء أعباءها وبخاصة تلك التي يصارعها شعبه في البيرو.

لقد انحاز ماريو بارغاس يوسا منذ البداية إلى المتخيل وإلى حرية العبارة والى الحق في إعادة إبداع العالم من خلال «الحكاية الخرافية»، مهما تطلب الأمر في أن يظهر ذلك، أمرا شاذا أو غريبا. هكذا هي الحال في غالبية كتبه، أكان ذلك في «بانتالئون والزائرات» (وهو كتاب جميع الاشراقات الهيسبانية) أم في «مديح زوجة الأب» (وهو كتاب جميع العقد الفرويدية).

بيد أنه، مع ذلك كله، ظهر للعيان، فجأة، جانب من شخصية يوسا، كان لا يزال مختفيا بين ظلاله العديدة: فهذا «الطفل الفاسد» و«الكاتب الشهير»، انحنى في لحظات كثيرة، في حياته، فوق مصير شعبه. انحنى فوق هذه «البيرو» التي يبدو من الصعب جدا تحديد هويتها. فحاضرها ليس بحاضر مجيد، كما أن مستقبلها، ليس بذلك المستقبل المليء باليقين.

مناخات وفضاءات

كلّ هذه الأسئلة، تظهر، في أدب يوسا، ذي الاتساع الكبير والمتجذر بشكل جميل، في غالبية أعماله. ثمة كتاب آخرون وفي مناخات وفضاءات مختلفة استطاعوا أن يمدحوا مزايا الخلاسية. أما في البيرو، فنجد الإتنيات تتصارع في ظلّ كلّ غياب لأي توازن محتمل. قد يقول قائل ذو رؤية انه ينبغي إنقاذ هذا البلد. هذا صحيح، بيد أن الأمر، ليس سوى وهم في المحصلة النهائية. من هنا وجدنا يوسا صاحب الأفكار الكريمة أي هذا الرجل اليساري، قد انخرط في السباق إلى سدة رئاسة الجمهورية هناك. انه متحدث لبق، يعرف كيف يأسر المستمعين. في البداية، انتقل من نجاح إلى نجاح. لقد تناسى أنه بالنسبة إلى الفقراء ذو بشرة بيضاء ومثقف وغني. إلا أنه شيئا فشيئا بدأت يقينياته السياسية بالتمفصل، إذ بدا يمينياً، وبدأت الحشود تحذر منه. حين فشل في الانتخابات الرئاسية، عرف يومها ذلك الذل الكبير، فالسلطة ذهبت إلى شخص بيروفي ذي أصول يابانية. في واقع الأمر، نجد أن هذا التحول من «اليسار» إلى «اليمين» (إذا جاز التعبير)، ليس وليد الحملة الانتخابية، للوصول إلى رئاسة الجمهورية. لقد بدأ هذا التحول، قبل فترة طويلة.

ففي بداية حياته، عمل يوسا صحافياً، وكان، مثله، مثل غالبية مثقفي أميركا اللاتينية، معجبا بالشيوعية، ومرتبطا ارتباطا وثيقا بفيديل كاسترو. ففي ظل تأثير أفكار جان بول سارتر عليه، اعتقد بوجود التزام الكاتب سياسيا. من هنا، جاءت رواياته الأولى، مثل «المدينة والكلاب» (1963) وهي كانت كتابات نقدية قاسية للدكتاتورية العسكرية التي كانت تعيث فسادا، في تلك الحقبة، في البيرو، وفي عدد من بلدان أميركا اللاتينية. أما «البيت الأخضر» التي تحتوي على مجموعة من القصص المتشابكة، بطلتها بونيفيشيا، التي نشأت عند مجموعة من الراهبات التبشيريات بعد أن التقطنها من بين الهنود القاطنين في الغابة فقد وضعت يوسا في مصاف كبار الكتّاب. فهي، بعيد صدورها في العام 1966، حازت جائزة النقد، كما حصلت في العام 1967 على جائزة «روسو غالييغو» الدولية للآداب.

لقد رغب يوسا، بصفته روائيا، أن يشهد على حقيقة أليمة: حقيقة بلاده التي يمزقها العنف والتعصب واللاتسامح. فبالنسبة إليه، من المهم جدا أن يظهر الكاتب «أهمية الحرية للمجتمع، ولكل كائن بمفرده، في الوقت عينه». من هنا، وبحسب ما يقول، جاءه الوعي الذي جعله يرى إلى الاضطهاد الذي مارسه كاسترو والشيوعيون. فتحالف مع القوى الديموقراطية والليبرالية، لدرجة أن الشتائم بدأت تصل إليه، من كل حدب وصوب، في القارة الأميركية الجنوبية.

ارتداد المثقف اليساري، الشيوعي هذا، على نفسه وانخراطه مع اليمين الليبرالي، نجده في قلب روايته «قصة مايتا» (1984) التي أثارت جدلاً حاداً، ليس في أميركا الجنوبية وحسب، بل في العالم بأسره، بسبب التحولات الفكرية التي أصابت الكاتب.

يروي بارغاس يوسا، في كتابه هذا، سيرة مايتا، وهو شاب، بدأ حياته بالتضامن مع الفقراء، لدرجة أنه كان يصوم أياما، لأن ثمة أناسا لا يستطيعون تناول الطعام. وبعد تعرفه إلى أحد التروتسكيين، يبدأ مايتا، باكتساب الطابع السياسي اليساري، فينضم إلى «حزب العمل الثوري» الذي سرعان ما ينقسم إلى حزبين، بالرغم من قلة أعضائه. ما بين «حزب العمل الثوري» و«حزب العمل الثوري التروتسكي»، يحاول مايتا الاتصال بالحزب الشيوعي، فيطرد من الحزب، بيد أنه، بالرغم من ذلك، يشارك رفاقه بالتخطيط للقيام بتمرد مسلح، عبر مهاجمة سجن «خاوخا». تفشل المحاولة، ويسجن «الثوار».

بيد أن يوسا، بالرغم من انقلاباته الفكرية، بقي لفترة طويلة حذرا من السياسة، لأنها «مصدر العنف والاعتباطية والتعسف». لذلك، لم يتخل عن دوره ككاتب وهو دور يتلخص في «البقاء بعيدا عن السلطة كي يستطيع المرء إفشاء تعسفها». ما دفعه إلى قول ذلك، كانت ضخامة الأزمة البيروفية. فشكّل مع عدد من الشخصيات في العام 1987، تجمع «ليبرتاد»، وهو تجمع للقوى الديموقراطية المعادية للماركسية، تعمل لمصلحة «التحرر الاقتصادي والسياسي». لكنه، «بالرغم عنه»، أصبح «زعيما سياسيا وقع في فخ النجاح غير المتوقع للحركة». وفي إطار هذه الأجواء، لم يستطع إلا أن يتحمّل المسؤولية. من هنا، عدم قدرته على القول «وداعا إنني أعود إلى طاولتي لأكتب». فكانت تجربة الانتخابات الرئاسية.

هذه التجربة، يدخلنا إلى ثنايا تفاصيلها مع كتاب «السمكة في الماء». في واقع الأمر، يتألف الكتاب هذا، من «قصتين» متقاطعتين. الأولى، تروي طفولة الكاتب وشبابه، أما الثانية، فتروي مسيرة حملته الانتخابية التي استمرت 3 سنوات وانتهت «بالانزياح»، أي بفشل المرشح ماريو بارغاس يوسا، في 10 حزيران 1990. ثمة صدى في نصّي هذا الكتاب، يجاوب بعضهما بعضاً. صحيح أنهما لا يملكان الهيكل ذاته ولا اللون نفسه، ولكنّ ثمة خيطاً خفياً يجمعهما.

في العام 1988، وفي قلب انشغالاته السياسية، فاجأ يوسا، الجميع، بإصداره رواية، تبتعد كثيرا عن اهتمامه في تلك الحقبة. جاءت رواية «مديح زوجة الأب» لتشكل حكاية ايروسية كاملة، أو بالأحرى، حكاية ماجنة. كأننا، في كتابه هذا، نجد أنفسنا أمام أناتول فرانس الذي جاء لينزه شهيته في حمّى أميركا اللاتينية، أكثر من كوننا أمام كاتب بيروفي معاصر. إذ ان «مديح زوجة الأب»، رواية، تسير عبر الاستيهامات والتعاقدات، أكثر من كونها تسير من خلال التهتك والمباهج. إنها احتفاء بالجسد الذي يرسخ بشكل خبيث لاواقعية الجسد نفسه. إذ لربما كانت الإيروسية ومن خلال طبيعتها الخاصة قد تفتحت أو لنقل قد تشكلت، على هيئة سراب من أجل عطشنا كراشدين، مثلما تشكلت في ما مضى، الحكايات الخرافية من أجل احتدامات الأطفال الصغار.

الإيروسية

بيد أن يوسا لم يكتف بهذه الرواية، إذا أصدر لها «تتمة» بعنوان «دفاتر دون ريغوبرتو»، وهي تنتمي إلى الشريان ذاته، الذي تنتمي إليه: «مديح زوجة الأب» (أو «امتداح الخالة»)، التي نكتشف فيها الحبّ المحرم لشاب يدعى فوفونا، والذي يكنه لزوجة أبيه، دونا لوكريثيا. حين صدرت هذه الرواية، قال الكاتب في حديث صحافي إن هذه «التكملة» لم تكن معدة سلفا: «لم أفكر أبدا حين بدأت الكتابة، في إعادة استعمال الشخصيات نفسها. بيد أنه ذات يوم، جاءتني صورة ما، وهي صورة الصغير فوفونا، قارعاً على باب زوجة أبيه دونا لوكريثيا، بعد عام من انفصالهما. بدأت بتخيل ما قد يكون قد حصل بينهما. فوجدت نفسي عالقا داخل نسيج قصة طويلة». هذه القصة، التي يصفها بالقول إن «البورنوغرافية هي ايروتيكية فقراء الروح والجسد». كما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة «باجينا 12» الأرجنتينية، بعد صدور الكتاب، الذي اتجه فيه، إلى الغوص مجددا في أبعاد الايروسية، ليضيف بالقول: «انه في زمن المحرمات، كانت للروح البشرية الوسائل لكي تثور وتمارس حريتها وإبداعها من خلال الاستيهامات (الفانتسمات) والاحتفالات السريّة التي كانت تضفي بعدا جماليا على فعل ممارسة الحب».

يدفع يوسا، بـ«الصغير فونكيتو» (وهو إحدى شخصيات الرواية) إلى التساؤل عمّا إذا كان شخصا انفصاميا. كذلك نجد لوكريثيا، بطلة الرواية، التي تقول إنها تملك نوازع انفصامية مثل «الرسامين والشعراء والموسيقيين». وخلال حديثه إلى الصحيفة الأرجنتينية يتفاجأ يوسا بأنه لم يذكر الروائيين، ضمن هذه السلسلة «المصابة بالانفصام»، لأنهم مثال واضح على ذلك... ويستدرك أن السؤال لم يكن مطروحا إذ انهم كذلك ويضيف: «في غالب الأحيان أشعر أننا نتفتت ونتوه. حينذاك يحمل لنا الأدب نظاما ما. فالكتابة هي البحث عن الطمأنينة داخل اللاطمأنينة. إنها نوع من عصا سحرية جديدة تدمج داخل ترنيمة منطقية وعقلانية ما يمكن أن يكون عليه الخواء المطلق. ومن جهة أخرى، نكتب كي نعيش ما لا نستطيع أن نحياه في الواقع. فكل كائن بشري حتى وان لم يكن كاتبا يحلم بحيوات أخرى، ومن جهتهم، يعطي الروائيون المثال على ذلك.

يجعل يوسا من الخيال العنصر الأساسي في حياة بطل روايته دون ريغوبرتو، الذي بفضل استيهاماته (الايروتيكية في غالب الأحيان) يستطيع أن يتخطى كماً من مشكلات الحياة، مثلما يتخطى «عتمة وجوده» المتمثلة في كونه عميل شركة تأمين ويضيف يوسا في حواره: «كان هولدرلن يقول إن الإنسان إله حين يحلم، وبالكاد يكون شحاذا عندما يفكر، لنقل إننا أغنى واكبر وأكثف عندما نحلم، هكذا هو الأمر. فالمخيلة جديرة بإنتاج حياة أكثف وأكثر تماسكا، وهذا هو دور القصص: أي أن تعطينا ما لا نملكه، فبالنسبة إلى ريغوبرتو، تكمن الحياة الحقيقية في استيهاماته وليس في رتابة العمل الذي يجعله مكبوتا.

لكن هناك أيضا في هذه الرواية نوعا من القلق الذي يبقى معلقا حين يحلّ الهذيان مكان الخيال». فبرأي الكاتب (كما يقول في مقابلته هذه) يعود ذلك «لكي لا نتخطى الحدود، أعتقد انه لا ينبغي قطع حبل السرّة مع الحياة الواقعية. لقد احتقرت دائما فكرة الكاتب الذي ينعزل، الذي يقطع الروابط مع العالم، مثلما فعل مارسيل بروست في نهاية حياته، ترعبني هذه الفكرة، لان هذه القطيعة هي من دون شك ما يطلق عليها اسم الجنون. لم أحب يوما الأدب الذي ليس إلا هربا صافيا من الواقع».

في روايته الأخيرة (بالأحرى ستصدر له رواية جديدة في تشرين الثاني المقبل) «شيطنات الطفلة الخبيثة» يعود يوسا ليصالحنا مع الأدب، إذ استطاع القيام بذلك في هذه الرواية التي قد تبدو للبعض على قدر من الهذر (ظاهريا) إلا أنها في الواقع رواية «فعّالة» بشكل حيوي. لقد استطاع يوسا أن يمزج فيها تقنيات التحليل الاستبطاني الكلاسيكي عبر كتابة «سريعة»، أساسية، ذات إيقاع أدبي صرف. باختصار يمكن القول إنه تمكن في هذا النص من أن يزاوج بين أفضل ما في الرواية الكلاسيكية التقليدية - (انحداره من أعمال غوستاف فلوبير وأدبه، أمر واضح كلّ الوضوح، كما أنه لم يتوقف يوما عن مديح سلفه الفرنسي) ـ وبين الإبداعات التي هي بدون حدود والمناخات الاكزوتيكية والعمق التاريخي.

كلّ ذلك يمرّ من أمام أعيننا من دون أن تقع اللُحمة الروائية في أيّ قيمة أيديولوجية أو أن تسقط في درس أخلاقي ما. ربما تكمن حقيقة هذا المشروع بأسره في أن الروائي، يرغب في أن يعود ليشاهد علاقته مع زمنه. ومن دون أن يسقط في الرواية التاريخية ـ وهو نوع يقدره لكنه لا يشكل أي خاصية في خياراته ـ نجده يبحث عن توازن ما في «كاووس» الحياة، عن هذه الحياة المضطرمة وغير المتوقعة، أي عمّا كانت عليه حياته نفسها. من هذه النقطة نفهم هذا المشروع الذي اختاره: زيارة ذكريات طفولته مجددا وكلّ الطوباويات التي كانت سائدة في تلك الفترة.

بيد أن الأمر الجميل، المثير، في هذه الرواية «الكوسموبوليتية» يكمن في أن يوسا يجعل الرواية أشبه ببرج مراقبة يسمح له بأن يعود ويرى كلّ شي، بأن يزور مجددا كلّ الأمكنة التي لعبت دورا ما في حياته يوما، هذه الأماكن التي جعلته سعيدا: باريس في الدرجة الأولى التي يضفي عليها سحرا لم نجده من قبل. أضف إلى ذلك إلى أن نعود لنرى مجددا كل الآمال والتطلعات «الأخروية» التي كانت سائدة في تلك الحقب المختلفة مقارنة مع تضاداتها القاتلة، أي من حركة الدرب المضيء إلى الكاستروية، ومن «موت الإنسان» وصولا إلى «الرغبة في الثورة» التي كانت موضة جيل الـ68 الأوروبي الذي لم يكن يعرف كيفية إبداع مستقبله مجددا. لكن اللحظات الأجمل والأروع في هذه الرواية، تلك التي تأتي من مناخ آخر، هو المناخ الياباني إذ ينحو إلى سبر أغوار المازوشية ـ الإيروسية، وعلى غير المتوقع، إذ لا بدّ أن تتساءل كيف أمكنه إلى هذه الدرجة، أن يكون خبيرا بهذه الأمور التي كتب عنها جورج باتاي مطولا.

في أيّ حال، أن يحز يوسا نوبل للأدب، ليس سوى أمر جميل، إذ انه واحد من الشغوفين بالأدب، وبفضل هذا الشغف استطاع أن يرسم، في رواياته، علاقة أخرى بين المتخيل والواقع، أو كما يقول، بين الحقيقة والكذب، لأنه يعرف جيدا كيف يسحر القارئ عبر بحثه في تجربته الخاصة وعبر اختياره لدروب سردية قد تثير اضطرابا ما، لكن من دون أن يسقط في الاستهجان.

***

يوسا: أنا تلميذ سارتر الذي يعتبر الكلمات أفعالاً ويؤمن بأن الأدب يغير الحياة غريبٌ عصرنا حيث اليمين ليس على اليمين واليسار ليس في اليسار والوسط لم يعد في الوسط

يشكل هذا الحوار المترجم مع حائز نوبل للآداب، ماريو بارغاس يوسا، جمعا من حوارين طويلين أجريا معه سابقا، الأول مع مجلة «لير» الفرنسية (عدد شهر نيسان من عام 2002) والثاني مع مجلة «لوبوان» الفرنسية (بتاريخ 19 – 7 – 2007)، وقد اخترنا منهما، ما يضيء تجربته الإنسانية والكتابية.

* لماذا غادرت عائلة أمك البيرو لتذهب إلى بوليفيا؟

- كان جدي لأمي يعمل في شركة نجحت في إدخال زراعة القطن إلى البيرو. قررت الشركة ذات يوم أن تقوم بالعمل ذاته في بوليفيا فتمّ تكليف جدي بقيادة هذه المهمة. هذا هو السبب الرسمي في رحيلنا إلى هناك. بيد أن هناك سبباً آخر، حتى ولو لم يقله لي أحد، أنه سبب سرّي، لقد هجر والدي والدتي، وفي الثلاثينيات في تلك الفترة، كان الأمر يشكل عاراً مطلقاً.

* هل عدت ووجدت والدك؟

- قيل لي يومها إنه مات. لكن حين عدنا إلى البيرو بعد 9 سنوات، عادت المياه إلى مجاريها بين والديّ. ذات مساء، وفي «بيورا»، حيث عُيّن جدي حاكماً. حدثتني والدتي عنه ومن ثم اصطحبتني إلى فندق حيث التقيت بهذا السيد الذي وجدته عجوزاً. كان ذلك نهاية العصر الذهبي. رحلنا إلى ليما، ووجدت نفسي، أنا الطفل الوحيد، المدلل، المعشوق، مستوحداً وتحت سلطة رجل قاس، كنت أخاف منه. في تلك الفترة، كانت القراءة بالنسبة إليّ الملجأ الوحيد وبخاصة روايات المغامرات الايطالية، جول فيرن، الكسندر دوماس، فيكتور هوغو، كنت ألتهم الكتب وبسرعة تملكتني الرغبة في الكتابة.

* نضجت موهبتك إذاً بشكل مبكر؟

- في البيرو، في الأربعينيات والخمسينيات، لا يشكل النضج أمراً بديهياً. بيد أن «السحر» كان موجوداً: اكتشفت أن العالم المتخيل كان بمثابة غنى رائع للحياة. أضف إلى ذلك تلك الرغبة الدفينة في مواجهة والدي. كان إدارياً في إحدى الوكالات الصحافية، كان رجل أعمال صنع نفسه بنفسه، لذلك كان الأدب بالنسبة إليه إفلاساً تاماً. وبالنسبة إليّ، كان الأدب، رمز العصيان ضد سلطته. جعلني انتسب إلى المدرسة العسكرية معتقداً أن النظام الحديدي قد يجعلني ناضجاً. تمردت على ذلك، وتابعت القراءة مثل مجنون وبدأت بالكتابة.

* ماذا كنت تكتب؟

- رسائل حب لأصدقائي، قصصاً صغيرة، حكايات، قصائد، مثل سائر البشر.

* هل شاهدك والدك وأنت تصبح كاتباً معروفاً؟

- رحل والداي إلى الولايات المتحدة حيث عاشا هناك في صعوبات كبيرة لمدة ثلاثين سنة. روت لي والدتي أن والدي شاهد ذات يوم صورتي كما مقالة عن أحد كتبي في مجلة «التايم»، الأمر الذي أثر فيه كثيراً. بالنسبة إليه أن يظهر المرء في «التايم»، فهذا معناه النجاح.

*هل حدثك عن كتبك؟

- أبداً، ولم يزعجني الأمر مطلقاً لأن هذا الرجل كان شخصاً غريباً بالنسبة إلي كما لم أكن أحبه. ومع ذلك أنا مدين له: لقد جعلني حراً، جعلني أكره جميع أنواع الضغوطات والهيمنة، ومن دونه لما أصبحت يوماً الكاتب الذي أنا عليه.

الحقوق والأدب

*ما هي الدراسات التي تابعتها؟

- الحقوق والأدب. أولى مسرحياتي قدمت على الخشبة وأنا بعد في السنة الأخيرة من المدرسة العسكرية، كنت أكتب في إحدى المجلات ولم أكن أعرف أن المرء يستطيع العيش في هذه المهنة. منذ أول درس في كلية الحقوق تيقنت أنني لن أصبح محامياً أبداً، لأنني لم أكن أؤمن بذلك. بدا لي الأمر بمثابة تقنية ما حيث يكسب فيها الملاعين ومن دون أن تكون هناك علاقة ما بين هذه التقنية والعدالة، بين الحقيقة والكذب.

إذا كانت الرسائل هي...

- كلا، لقد استمريت في الطريقين. بيد أن الغلبة كانت للرسائل. أصبحت صحافيا، ومن ثم أستاذ مدرسة. كنت أرغب يومها في أن أروي تجربتي في المدرسة العسكرية. وقد افضى ذلك إلى رواية «المدينة والكلاب»، روايتي الأولى، حتى وإن كانت قصتها متخيلة بالكامل، إلا أنها بقيت مخلصة للمناخ. المدينة هي «ليما» والكلاب هم التلاميذ. لقد شكل الكتاب فضيحة حقيقية، وتم احراق ألف نسخة منه في الساحة العامة.

* متى بدأت تهتم باللغة الفرنسية؟

- كانت هناك أسطورة باريسية في أميركا اللاتينية. كنت قرأت دوماس، هوغو، واكتشفت سارتر، وكنت أرغب في قراءة الجدل الثقافي في مجلة «الأزمنة الحديثة» و«الآداب الجديدة». باختصار، تعلمت الفرنسية في الجامعة مع الرغبة في الذهاب إلى فرنسا.

* كنت سارترياً في تلك الحقبة؟

- مئة في المئة. لكن رويداً رويداً، تخلصت من ذلك وأصبحت «كاموياً» (نسبة إلى ألبير كامو). لقد تابعت سارتر في ذهابه وإيابه، المعقد، نحو الشيوعية. ذات يوم، في باريس، قرأت في صحيفة «لوموند» حواراً معه، أثارني. كان يؤكد فيه أن الكتّاب الأفارقة يتخلون عن الأدب للقيام بالثورة أولاً. في الواقع، كان يقصد غير ذلك! يرغب في أن يجعلنا نعتقد أن الأدب هو أداة تحول اجتماعي بينما (في حديثه هذا) يؤكد أن الأدب ليس سوى ميزة للبلدان المتطورة المتحضرة، رفاهية ممنوعة عن بلاد البرابرة. أحسست يومها بأن سارتر قام بخيانتنا.

* هل التقيت بسارتر؟

- مرة واحدة، في «الموتوياليتيه»، وكان ذلك بمناسبة تظاهرة ضد الاضطهاد العسكري في البيرو. كنت أقف بعيدا عنه، لكني كنت مضطربا وأنا أشاهده: كان شخصا مهما جدا! وقد قرأته باحترام كليّ!

* ماذا أحببت عند كامو؟

- أؤمن مثله بضروة إدخال العنصر الأخلاقي في التحليل السياسي. إن البراغماتية الصافية تقودنا إلى الغولاغ، أو على الأقل، إلى حماقات أسلوبية: «كل معاد للشيوعية ليس سوى قلب». لقد رويت هذا التطور في كتاب صغير عنوانه «من سارتر إلى كامو».

* كيف وصلت يومها إلى باريس؟

- ذهبت بداية إلى مدريد، بمنحة، للقيام بأطروحة حول شاعر نيكاراغوي وفرنكوفوني. كنت آمل أن أحصل على منحة أخرى من فرنسا، لكني لم أحرزها. عام 1959، ذهبت إلى باريس، حيث أصبحت أستاذا للغة الاسبانية في مدرسة بيرليتز، من ثم صحافيا في وكالة الصحافة الفرنسية. عملت كمترجم في اليونسكو، قمت بأشياء كثيرة ولم يكن يزعجني ذلك.

* أين كنت تقيم؟

- في فندق صغير في الحي اللاتيني، ومن ثم في شارع تورنون، في غرفة خادمة في بناية فخمة، وقد أصبح المبنى اليوم مبنى تاريخيا. كان يسكن فيه فيليب جيرار (الممثل الفرنسي الشهير)..

بلاد

* لِمَ غادرت إلى لندن؟

- ضقت ذرعا بروتين العمل الصحافي، وفي عام 1966 حين فتحت جامعة لندن قسما للدراسات الأميركية اللاتينية اقترحوا عليّ منصبا فرحلت. في تلك الأثناء، كنت عدت إلى البيرو. كان لدي عقد مع مجلة وصحيفة كانتا تدفعان لي ثمن بطاقة الطائرة. كان الأمر أساسيا بالنسبة إليّ لأنني كتبت دائما عن البيرو وكان عليّ أن أذهب إلى هناك لأتحقق على الأرض من الواقع الذي أعمل عليه من بعيد. كذلك كنت بحاجة إلى مغطس من لغة البيرو الاسبانية.

* بم تختلف عن القشتالية؟

- بدون شك بسبب التأثير الهندي، إنها أنعم، أكثر موسيقية.

* تعيش اليوم ما بين ليما ومدريد وباريس ولندن..؟

- أحس بأنني في وطني في هذه المدن بأسرها.

* من دون أن تشعر بأنك منفي؟

- أبداً، لأنني اعتقد كما نيتشه بأن «المنفى هو الحرية». ربما لا يكون الأمر صحيحاً لأن منفاي اختياري ولم يكن مفروضاً علي، كما أنه لم يقطعني عن بلادي.

* ماذا حملت لك الحياة في أوروبا؟

- اكتشفت هنا أن الكاتب لا يصبح كاتباً عن طريق الصدفة، بل يتطلب الأمر نظاما ما، هوساً، صراعا. كذلك اكتشفت هنا فلوبير.

* كيف تكتب؟

- أينما كنت، أتّبع دائماً النظام ذاته. استيقظ في السادسة صباحاً وأقرأ لمدة ساعة. في السابعة أقوم ببعض التمارين الرياضية. بعد عودتي إلى المنزل اقرأ الصحف. من العاشرة والنصف وحتى الثانية أكتب بقلم حبر سائل إذ أحب رائحته. من ثم أذهب إلى المكتبة العامة حتى السابعة مساء. هكذا أمضي الأسبوع، أما الآحاد فهي مخصصة لكتابة المقالات الصحافية.

* هل تشكل الصحافة دوراً مهماً؟

- إنه دور أساسي. لم أكن لأستطيع كتابة بعض أعمالي الأدبية لولا تجربتي الصحافية. أضف إلى ذلك أني لا أحب فكرة الكاتب المعزول المقطوع عن الموت الراهن. ربما هذا ما بقي لي من أفكار الالتزام ومن المشاركة في الجدال السياسي. بهذا المعنى أنا روائي ينتمي إلى المدرسة القديمة الواقعية. لا أعتقد بأنه يمكن للأدب أن يكون مجرد تسلية.

* كنت مرشحا تعيسا لرئاسة البيرو. ألم تشعر باليأس أبدا؟

- عرفت فترات طويلة من اليأس. وبخاصة حين اكتشفت بأنه لم يكن من المفيد أن أملك أفكارا في حملة انتخابية! اكتشفت كم أن الشعارات والأكاذيب كانت فعالة.

* من هم الرسامون المفضلون لديك؟

- فنان تعبيري ألماني يدعى يورغ غروس. وأنا على يقين بأن غوغان كان مبدع التعبيرية، وبخاصة عبر فكرته عن كونية الفن الغربي عبر امتصاصه للفن البدائي.

*في فترة من الفترات قيل عنك إنك مرشح اليمين؟

- أين هو اليمين؟ إلى جانب شيراك وشرودر؟ أم إلى جانب بلير وأزنار؟ الخط الفاصل اليوم نجده ما بين القومية والعولمة.

* أين هو الأدب اليوم في أميركا اللاتينية؟

- لقد اختفى تأثير تلك الدهشة كما عرفناها في الستينيات. لكنه لا يزال أدبا حيّا.

* لِمَ قطعت علاقتك بغابرييل غارسيا ماركيز؟

- إنه سرّ أتركه إلى مؤرخي المستقبل، هذا إذا استحقينا مؤرخي المستقبل. أشير إلى مالرو في هذا الصدد: «كم هو غريب عصرنا، كما سيقول عنه مؤرخو المستقبل، حيث اليمين ليس على اليمين، واليسار ليس على اليسار، وحيث الوسط لم يعد في الوسط». كم أن الأمر رائع.

* الم تكن تخشى مع رواية «حفل التيس» أن يضعوك تحت لافتة أنك «كاتب من العالم الثالث تعمل على الدال الاجتماعي؟

- جميع كتاب أميركا اللاتينية محكومون بأن يتهموا بالنمطية في أوروبا! إما نحلم بأن يكونوا ثوارا رومنسيين، وإما ننتظر منهم أن يعيدوا تجربة الواقعية السحرية. المهم في أي رواية ليس موضوعها، ثيمتها، لكن ما تصنعه خلالها. لا أعتقد أني كتبت نصاً عالم ثالثي، كتابا هجائيا أو ديماغوجيا. لقد كتبت قصة نجد أن طريقتها أهم من مادتها، وحيث اللغة والبنية هما أهم من القصة ذاتها. صحيح أن روايتي هذه تتحدث عن ديكتاتور، يفضل الأدب الخفيف أن يتجنب مثل هذه المواضيع. لا أحب هذا النوع من الأدب. أفضل الأدب الجاد، المقلق، الذي يشغل البال... هذه الأمور تعود إلى فترة شبابي التي بقيت مخلصا لها. لقد كنت تلميذا لجان بول سارتر الذي كان يعتبر الكلمات أفعالا وبأن الأدب يمكن أن يغير الحياة. لا تزال هذه الأفكار صالحة لغاية اليوم. ثمة متعة كبيرة في القراءة لكن الكلمات التي نجدها في الكتب هي ألغام صغيرة موجهة لتفجر الوعي والذاكرة والتصرفات.

ترجمة / ا- ح

السفير – 8 اكتوبر 2010

***

نوبل الآداب للروائي البيروفي ماريو فارغاس يوسا

أوركسترا الكاتدرائية الأسوجية تعزف النشيد للحالم الفطري و"وحش الكتابة"

تحيّنت الوقت المناسب لمراجعة رواية ماريو فارغاس يوسا الأكثر جدّة، والمتوقع صدورها في مطلع تشرين الثاني بعنوان "الحلم السلتي" عن "دار الفاغوارا" الإسبانية. ترقبت اقتناص اللحظة البكر، لما لنصوص فارغاس يوسا من سطوة على وعي القراء وحواسهم تتصور الفانتازيا وترتحل اليها ردّا على الإخفاق اليومي. انها العملية المولّدة للأدب أفاد منها البيروفي الضالع والعارف الى اقصى حدّ، وها ان جائزة الاكاديمية الاسوجية تمرّر اقرارا بها.

الامتياز اذاً للحالم الفطري والواهم العضال و"وحش الكتابة"، على ما وصفه الناشر كارلوس بارال في العام 1967، كحركة قطع مع درجة الدفع بالأسماء ذوي الانتشار المحدود الى الواجهة، واصغاء الى ارتدادات النصوص الحسّية على طائفة قراء بلغوا نصوص فارغاس يوسا بالقشتالية اولا، وبعدذاك بعشرات الالسنة اللغوية.

في جوار كاتب على نسق فارغاس يوسا، حريّ بنا ان نتورط في القول اننا ازاء بناء شاهق يقبض علينا من خلال الفانتازيا والرمال السردية المركّبة ويوتوبيات الشطر الجنوبي من القارة الاميركية. ولكن ليس هذا فحسب. فهناك وضعية "يوسيّة" اذا جاز الاشتقاق اللغوي، لمخاواة نص قادر على الاستحواذ، في تراخيه كما في هنيهات اعتماده على المشي على مياه الكلمات، في متعة يولّدها احتمال السقوط الى بواطن قاتمة. هناك حكايات يوسا وضواحي الحكايات ايضا، وهناك قصص الخصام المدوّي والمهادنات الجميلة. ماريو فارغاس يوسا مفكر ومثقف يفيض على وضعية الروائي. ليس لأنه اندسّ على انفلاش حكايته المهنية الى الصحافة والكتابة المسرحية والشعر، وانما لاستحالته في الأعوام الأخيرة مناضلاً للديموقراطية والحرية، ومرسى للتنظير الاخلاقي في وجه اولئك الذين يستوون في كراسي السلطة المفسدة مطلقا كما في رؤية مالرو، أكان الإسم المعني في عرفه، هوغو تشافيز او سيلفيو برلوسكوني.

كان حب يوسا الأدبي الأول مسرحيّا وقبل اوانه، ذلك انه كتب عملا مسرحيا في 1952 في السادسة عشرة بالكاد. في حين لا يسعنا ان نحدد ما ستؤول اليه مصادر غوايته الختامية. إذا اعتمدنا على أحدث انبثاقاته الروائية المشتتة بين الكونغو والحدود الكولومبية- البيروفية، لأدركنا انه لا يزال يبحث عن اللاجائز، عن تهويم المؤلَّف الأسمى، عن الرواية التامة، ولن يكلّ الى حين يخبو الإتقاد والذكاء والابتكار والفضول المسمّم.

نوبل اضافية بالقشتالية اذاً لفارغاس يوسا، منذ فوز المكسيكي اوكتافيو باث. خلال ما يزيد على نصف قرن من النشاط الفكري الدؤوب، كان الاسم المنتظر، والبعيد الإحتمال لشدّة انتظاره. غير ان الطريق المرصوفة جوائز من كل حدب وصوب، تولّت الإضاءة على سعة كتابيّة شبه بالزاكية (نسبة الى بالزاك)، بيد انها مقفلة وباطنية كذلك للمفارقة، لما لتقنيته من نموذجية وغرف من سجلاّت عدة تنوء تحت التماع الفكاهة والارتقاء والمجاملة وصولا الى اعمق التراكيب التاريخية والنفسانية الغضّة.

سمحت له مقالاته الصحافية في "الباييس" وسواها، بأن يصل في المواعيد الملائمة الى قرّائه. كنا نتابعه يتخذ في المنصات اليومية المواقف الحاسمة من التطورات السياسية او يقوّم كتابا يثير الكلام. بين الرواية والمقال، سرد بحثي واضح وصارم. في العام المنصرم، جاور الأوروغوياني خوان كارلوس أونيتي في "رحلة التخييل: عالم خوان كارلوس اونيتي"، حيث طوّبه كاتب التخييل العظيم في القشتالية في القرن العشرين. حللّ فارغاس يوسا عمق حياة فرديّة وقدّم الخريطة الأشد استثنائيةً، التي انجزت يوماً عن جغرافيا سانتا ماريا غير المتوقّعة. سانتا ماريا، تلك الارض اللامألوفة، حيث دأب اونيتي يلقي حكاياته. اما حجّة الكتاب الذي تم تمييزه بين ثمانين مؤلفا لينال "الجائزة الدولية للبحث"، فكامنة في التخييل والحكاية، وهي لازمةٌ بانت منذ عصور غابرة في الأدب، غير انها لم تظهر بإصرار وفرادة الا في روايات أونيتي وقصصه.

في حوزة فارغاس يوسا ايضا رواياته الشخصية لمسار سواه من عالم الكتابة. اولاها دراسة موسعة عن "النوبلي" الاخر غبريال غارثيا ماركيث واثره الذي شكّل اساس اطروحته للدكتوراه في جامعة لندن. لم يعد الى اصدار طبعة جديدة من ذاك البحث القيمي بعنوان "حكاية مقتل إله" الى وقت قريب، بسبب ذاك الخصام الاثير بين قامتين ادبيتين، استمر اعواما وتعددت الروايات في شأن خلفياته. بيد ان هذا البحث لا يزال راهناً، احد افضل المقدمات لكاتب "مئة عام من العزلة"، وقرينة لا زغل فيها على السخاء اللامتناهي لزميل نحو زميل آخر في البدايات. بل انه لتغاضٍ لافت على مصادر الغيرة المرضيّة في كينونة الكتّاب الدفينة. وفدت بعدذاك عناوين اضافية تمحورت على فلوبير ومدام بوفاري وسارتر وكامو وارغويداس والرواية الحديثة وبؤساء هوغو. في تلك الأبحاث فسحة تصلح للمحاججة ربما، بيد ان مبرراتها مباشرة وتحاول تفادي التعويل على الرياء الثقافي.

تقنعنا روايات يوسا القادرة ان الأكاذيب حقيقة، في حين يحصر هذه الملكة بالأدب فحسب. يصرّ في يومياته على أن لا يتراءى خائن القضية كما عاينه اليسار المتطرّف، وانما رجلاً وفيّاً فوق تشتّت الاعتبارات، وفياً لاقتناعات لا تحصى: حريّة الفرد ونبذ القمع الرسمي والطغيان اليساري واليميني على السواء. انها استقلالية اخلاقية لم تسقط في شرك المساومات او اتهامات مناهضيه كمثال دائم على التحدي والنشاط الدائم ضد الكسل والامتثالية الذهنية، في الأدب والسياسة في آن واحد.

في نظر البيروفي، الأدب هو السليل المتأخّر لحرفة بدئية، الا وهي اختلاق القصص وسردها، وهما السمتان اللتان انجزتا انسنة الجنس البشري. في حياة مسقوفة بالكتابة الى هذا الحدّ، يصير اللاتساق ملحّاً. بدأ فارغاس يوسا ينشر قبل إتمام الثلاثين، روايات حملت نضجاً، ولا يزال ينشر الى اليوم بعد السبعين روايات الفكاهة والطزاجة المدموغة باللياقة الشبابية، وبين طرفي المنجز الادبي نواة واحدة ونقطة ارتكاز. سميت عناوين النضج المبكر "المدينة والكلاب" (1963) و"المنزل الأخضر" (1965)، واهمها في مرحلة نضجٍ استعاد شبابه "شقاوة الفتاة الخبيثة".

هناك ايضا ثلاثية رفيعة بشكل جداريات من عوالم تخييلية شيّدت على نحو مثالي، ثمة "محادثة في الكاتدرائية" (1969) و"حرب نهاية العالم" (1981) و"حفلة التيس" (2000). تتقدم الأولى خلال حكم اودريا المستبدّ، اما الثانية ففي برازيل نهاية القرن التاسع عشر تنجح في تشييد دنيا على حدة موازية لما نألفه حيث مئات الشخوص المأخوذة من الواقع وغيرها مبتكرة أيضا، يستحوذ كل منها على حياة وشخصية مقنعة من طريق سياق طبيعي ضاغط موصوف بدقة. فيما "حفلة التيس" تحقيق لوعد غابر معبّر عنه او مستتر قطعه كتّاب عديدون من جيل الـ"بوم"، تلك الطفرة الكتابية الاثيرة، لإنجاح حكاية جماعية مبحثها الديكتاتوريات اللاتينية، اختار منها فارغاس يوسا هوية تروخييو. يروق يوسا الحديث عن الشغف بالوطن فيما يتحفظ عن تأييده عندما يخطئ. يؤثر الكاتب ما لا يتجاسر عليه سواه، يساوم على القومية ولا يرفّ له جفن، ربما لأنه يعي ان كل سعي لسرد الأوطان آيل الى الفشل، كما هي محاولة سرد الأحلام.

اوراق ماريو فارغاس يوسا مسكّن للشغف الميسياني والسياسي المركّب على الأصعدة التاريخية والاجتماعية والنفسانية، علّ جائزة نوبل التي بلغته وقال فيها الشاعر ايليوت انها "بطاقة دخول الى مأتم الكاتب لنفسه"، تصير محطة عبور.

رلى راشد

الحلم السلتي

في ما يأتي، ترجمة لمقتطف من رواية "الحلم السلتي" لماريو فارغاس يوسا، التي تصدر بالقشتالية في الثالث من تشرين الثاني 2010.

عندما فتحوا باب الزنزانة دخل وميض نور ونسمة هواء، فضلاً عن ضوضاء الشارع التي اطفأتها الجدران الحجرية، استيقظ روجر عندئذ مرتعدا. حاول ان يهدئ روعه وهو لا يزال مرتبكا فلمح طيف الشريف متكئا على الباب. كان وجهه مترهلا وشارباه اشقرين وعيناه مقيتتين، كانتا تراقبانه بحقد لم يسع إلى التستر عليه. ها هنا شخص سيحزن بلا ريب في حال منحته الحكومة الانكليزية العفو.

تمتم الشريف كلمة "زيارة" من دون ان يحيد نظراته المتعالية.

نهض وهو يمسّد ذراعيه. تساءل كم استغرق في النوم، والحال ان احد مصادر التعذيب في "سجن بانتونفيل" كان الحرمان من معرفة الساعة. في سجن بريكستون وفي برج لندن كان في وسعه ان ينصت الى قرع الاجراس التي حددت مرور نصف الساعة ثم الساعة، اما هنا فلم تكن الجدران السميكة تسمح بأن يصل الى داخل الزنزانة رجع قرع اجراس الكنائس في كاليدونيان رود او ضجيج سوق ايسلينغتون في حين التزم الحراس الواقفون عند الباب الأوامر ولم يوجهوا اليه الكلام، ولا مرة. فكّ الشريف وثاق يديه وطلب منه ان يسبقه الى الخارج. هل كان محاميه في الجوار يحمل خبرا مفرحا؟ هل اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا في شأنه؟ ربما كان مبرر نظرة الشريف المشبعة بالتقزز اكثر من اي وقت مضى، اقرار خفض في عقوبته. مشى في الرواق الفسيح في وسط ابواب الزنازين الحديدية والجدران الباهتة حيث ارتفعت نوافذ تفصل بين الواحدة والاخرى نحو عشرين الى خمس وعشرين خطوة وكان يمكن من خلالها رؤية السماء الرمادية موزعةً اجزاء. لماذا أحسّ بالقشعريرة؟ كنا في عزّ تموز، في نواة الصيف اذاً، لم يكن ثمة سبب لهذه البرودة التي استبدت بجسده.

عندما دخل الباحة المخصصة للزيارات، شعر بصدمة شديدة. لم يكن المحامي جورج غايفين دافي ينتظره هناك وانما احد مساعديه وهو شاب اشقر وشاحب وبارز العظام التقاه خلال الايام الاربعة التي استغرقتها المحاكمة وكان موكلا حمل الاوراق الى محامي الدفاع. لماذا يبعث الاستاذ غايفين دافي بأحد مساعديه عوضا من المجيء بنفسه؟

توجه اليه الشاب بنظرات ذات برودة طافقة. وجد في حدقيته قرفا وانزعاجا. تساءل روجر عن سبب تلك النظرة "لماذا يبادرني هذا الاحمق بهذه النظرات لكأني حيوان؟"

* هل ثمة جديد؟

- اجاب الشاب بالنفي وهو يومئ برأسه. اخذ نفسا عميقا قبل ان يتكلم:

قال وهو يحرك وجهه على نحو مقيت: "جئت لأكلمك عن طلب العفو، ينبغي لنا الى الان ان ننتظر اجتماع مجلس الوزراء".

شعر روجر بضيق بسبب حضور الشريف والحارس الآخر في تلك الباحة. على الرغم من انهما التزما الصمت ولم يتحركا، ادرك انهما يعيان ما قاله الشاب. جعلته هذه الفكرة يصاب بالاحباط وجعلت انفاسه تتقطع.

* ألم تصل الاخبار الى سجن بانتونفيل؟ ماذا حصل تماما؟

وفي حال قرر الالمان في المحصلة ان يهاجموا بريطانيا العظمى انطلاقا من شواطئ ايرلندا، وفي حال جرى الاجتياح المنتظر وانتصرت المدافع في تلك الاثناء على الوطنيين الايرلنديين، في حال تطورت الحرب على هذا النحو، فستتحقق احلامه على الرغم من كل شيء.

قال المساعد:

* صار النصر صعبا الان، وربما شبه مستحيل.

كان باهتا وحاول ان يتحفظ عن مشاعر الاعتراض، اما روجر فأحس ان الشريف يبتسم على الرغم من انه ادار له ظهره.

* عمّ تتحدّث؟ كان السيد غايفان دافي متفائلا جدا في خصوص العريضة. ماذا حدث ليبدّل رأيه على هذا النحو؟

أضاف الشاب فيما خفض صوته وصار عسيرا على روجر ان يفهم ما يقول:

* ان مذكراته هي السبب. لقد اكتشفتها شرطة سكوتلانديارد في منزله في "ايبوري ستريت".

ترجمة ر. ر. عن القشتالية

من أقواله

- القراءة أجمل هدية تلقيتها في حياتي.

- أنا روائي "مسمَّم" بالواقع ومتيَّم بالتاريخ.

- طبيعي أن يتأثر الكاتب بما هو غريب عنه، بما لا ينتمي الى ثقافته، بدرجة أكبر مما يتأثر بإرث بلاده ولغته و"فطرته".

- كل ما يُكتَب بالاسبانية فيه رائحة ثرفانتس، مثلما كل ما يكتب في الانكليزية فيه رائحة شكسبير.

- الرواية مملكة الكذب والشعر ضمير العالم.

- السخرية بصمة الروائي الناجح، لأنها تضمن المسافة اللازمة بينه وبين نصه.

- الايروتيكية عنصر جوهري من عناصر الحياة والكتابة.

- الدافع الى الكتابة يأتي من الداخل، من القاع المعتم والغامض.

- أن نتعلم السيطرة على نسيج اللغة ودفقها يعني أن نتعلّم كيف نفكّر، وكيف نطوّر حساسيتنا وخيالنا وفكرنا النقدي.

- التجربة لا تؤدي الى الشعور بالأمان: انه الارتباك نفسه، الخوف نفسه أمام الورقة البيضاء الارهابية، وتهديد الخواء.

- عندما أكتب أضاعف نفسي، أصير إثنين، كاتبا وقارئا في آن واحد.

- على الكاتب أن يعمل كثيراً على نصّه، ولكن عليه أيضاً أن يعرف أن يتوقف في الوقت المناسب.

- واجبنا الأخلاقي ككتّاب أن نضع الاصبع على الجرح.

- الرواية وسيلة تغيير فاعلة، شرط ألا تكون أداة ترويج إيديولوجية أو سياسية أو دينية، بل أن تُستخدَم بجدية ونزاهة.

النهار

8 اكتوبر 2010

*********************

ماريو بارغاس يوسا: حقّق حلمه الأمبراطوري

سيرة

عند الخامسة من صباح أمس، بتوقيت مدينة نيويورك، كان ماريو بارغاس يوسا (74 عاماً) قد استيقظ وانكبّ على عمله. في تلك الساعة المبكرة، تلقّت زوجته باتريسيا اتصال الأكاديميّة السويديّة. ظنّ الروائي البيروفي نبأ فوزه بجائزة «نوبل الآداب لعام 2010» مزحة في البداية، ثمّ عاد ليعترف في حديث مع الإذاعة البيروفيّة بأنّها «كانت طريقة مثالية ليبدأ النهار في نيويورك». تكرّم نوبل رجلاً في رصيده أكثر من أربعين عملاً بين رواية ومسرح وكتب نقديّة، إضافةً إلى مقالاته الصحافية. بدأ بارغاس يوسا حياته صحافياً، وراحت رواياته تحصد انتشاراً عالمياً منذ منتصف الستينيات. مال إلى أقصى اليسار في شبابه، فأيّد فيديل كاسترو، لكنّه ما لبث أن نقل البندقية إلى الكتف الآخر في مرحلة لاحقة من حياته. هكذا، ترشّح إلى منصب رئاسة الجمهوريّة في البيرو عام 1990، ممثلاً يمين الوسط. خسارته الانتخابات جعلته يهاجر إلى إسبانيا التي منحته جنسيتها.

عند الخامسة من صباح أمس، بتوقيت مدينة نيويورك، كان ماريو بارغاس يوسا (74 عاماً) قد استيقظ وانكبّ على عمله. في تلك الساعة المبكرة، تلقّت زوجته باتريسيا اتصال الأكاديميّة السويديّة. ظنّ الروائي البيروفي نبأ فوزه بجائزة «نوبل الآداب لعام 2010» مزحة في البداية، ثمّ عاد ليعترف في حديث مع الإذاعة البيروفيّة بأنّها «كانت طريقة مثالية ليبدأ النهار في نيويورك». تكرّم نوبل رجلاً في رصيده أكثر من أربعين عملاً بين رواية ومسرح وكتب نقديّة، إضافةً إلى مقالاته الصحافية. بدأ بارغاس يوسا حياته صحافياً، وراحت رواياته تحصد انتشاراً عالمياً منذ منتصف الستينيات. مال إلى أقصى اليسار في شبابه، فأيّد فيديل كاسترو، لكنّه ما لبث أن نقل البندقية إلى الكتف الآخر في مرحلة لاحقة من حياته. هكذا، ترشّح إلى منصب رئاسة الجمهوريّة في البيرو عام 1990، ممثلاً يمين الوسط. خسارته الانتخابات جعلته يهاجر إلى إسبانيا التي منحته جنسيتها.

ولد بارغاس يوسا بعد طلاق والديه بأشهر، وعاش طفولته في بيت جدّه لأمه. بدأ الكتابة محرراً في صفحة الحوادث في صحيفة «ليما» البيروفية، وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. بعد تجربة في الأكاديمية العسكرية، انتقل عام 1959 للعيش في باريس، ومنها إلى لندن، فبرشلونة. عمل مدرس لغة إسبانية، ومراسلاً صحافياً، ثمّ أستاذاً زائراً في جامعات أوروبية وأميركية. وها هو الآن يتلقّى نبأ فوزه بنوبل في نيويورك، حيث يعمل أستاذاً زائراً في جامعة «برنستون».

نوبل الليبرالي

بيار أبي صعب

بعد بنتر وساراماغو ولسينغ... تتوّج الأكاديمية السويديّة كاتباً ليبراليّاً، بل يسارياً تائباً. بين يمين يلجأ إلى العسكر ويسار إلى الثورة، اختار ماريو بارغاس يوسا، تينور الـ«بين كلوب»، معسكر «الديموقراطيّة»، ضدّ الأصوليات والاستبداد والدوغمائيّة والعنف. لكنّ المشكلة أن كاره كاسترو، وعدوّ الثورة الزاباتيّة، يتعاطف مع نظام القيم المهيمنة ويغضّ النظر عن الاستغلال. فضلاً عن صداقته لإسرائيل (ولو «نقديّة» أحياناً)، وتماهيه مع السياسات الأميركيّة والحرب على العراق.

لقد حلم مؤسس «ليبرتاد» أن يحكم البيرو ببرنامج يميني، قبل أن يعود من حيث أتى: إلى الأدب. الكاتب البيروفي (والإسباني) الذي طوّبته «نوبل» بعد طول انتظار، ما زال ينظر إلى المثقّف بصفته مسؤولاً عن شؤون الحاضرة. صديق ماركيز اللدود (خصّه بدراسة مرجعيّة قبل أن تفرّقهما السياسة)، العاشق الأبدي لـ«مدام بوفاري». الرواية في نظره «مصدر كل نقد للعالم وللمجتمع»، ويرى في الكتابة رفضاً لكل أشكال الخضوع، وتمرّداً على الحياة والتاريخ. بين «المدينة والكلاب» و«الفردوس على الناصية الأخرى»، لم يتغيّر الكاتب «الواقعي» كثيراً... كل ما في الأمر أنّه انتقل من سارتر (الكلمات لتغيير التاريخ)، إلى كامو (الربط بين السياسة والأخلاق). لكنّنا نسينا الأهم. بارغاس يوسا كاتب كبير قبل كل شيء... أليس هذا هو الأهم؟

واقعيّة مغايرة تفضح القمع وتمجّد الجسد

إنّه من أبرز الكتاب الأحياء في أميركا اللاتينيّة، وربّما في العالم. يأتيه تكريس الأكاديميّة السويديّة بعد طول انتظار، مكافأة على «تصويره المرهف لمقاومة الفرد وتمرّده وفشله». صاحب «حفلة التيس» البيروفي/ الإسباني ربح أخيراً في الأدب ما خسره في السياسة

زياد عبد الله

لكمة قوية ورَّمت عين غابريل غارسيا ماركيز اليسرى عام 1976. وُثِّقت اللكمة في صورة لم تنشر إلا قبل ثلاث سنوات. كان اسم الجاني يومها ماريو بارغاس يوسا (1936)، وها هو الآن مطلوب لتسلّم جائزة «نوبل للآداب 2010»، كما فعل المجني عليه وصديقه اللدود ماركيز قبل 28 عاماً. لا أحد يعرف سبب الخلاف الشهير بين الأديبين، لكنّ مرثيدس زوجة ماركيز قالت حينها: «ماريو غيور أحمق».

الغيرة لم تعد واردة. فقد قررت الأكاديمية السويديّة منح جائزتها (مليون ونصف مليون دولار) لبارغاس يوسا. خيار جاء يحتفي بأعماله التي «ترسم خريطة لهيكليات السلطة»، ويتوّج «تصويره المرهف لمقاومة الفرد وتمرده وفشله». فوزه بالجائزة لم يكن متوقعاً، لكنّه لم يأتِ مفاجئاً، خصوصاً أنه بقي لسنوات عضواً ثابتاً في نادي المرشحين الدائمين لـ«نوبل»، بوصفه واحداً من أبرز الأسماء التي نهضت بالرواية اللاتينية. كأنّ توصيف اللجنة المقتضب لبارغاس يوسا، يلخّص مجمل حياة هذا الروائي البيروفي وأعماله. فقد كرّس مسيرته للحفر في شتى أنواع السلطات، حدّ انغماسه بها، حين رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في البيرو عام 1990، وخرج منها مهزوماً.

في «الفردوس على الناصية الأخرى» يكتب بارغاس يوسا عن التشكيلي الفرنسي بول غوغان:

«كان يريد من الفن أن يكون فاعلاً، ويحافظ على الحلم الامبراطوري». هو نفسه أراد أن يكون فاعلاً في أكثر من مجال. لكنّ عملية الخلق الأدبي صهرت كل طموحاته، فجعلها حلماً أمبراطورياً مصوغاً بالاتكاء على شخصياته. رصد «تحول الإنسان إلى وحش» في «حفلة التيس»، فكتب عن ذاك الديكتاتور الذي يرغب في مضاجعة ابنة رئيس وزرائه ذات الأربعة عشر عاماً. بنى كلّ ذلك على شخصية رافائيل لونيداس تروخيليو حاكم جمهورية الدومينيكان سابقاً. بالنسبة إلى بارغاس يوسا فإنّ «الفكرة عن المجتمع المثالي، ولدت لدى وحوش من أمثال طالبان»، على حد تعبيره. «عندما تريد جنة، فإنّك تنتج في البداية مثالية استثنائية، لكن في الوقت نفسه، تنتج جحيماً».

تبقى ناقصة كل محاولات القبض على خيط ناظم لأعمال هذا الكاتب الذي تأثر بفوكنر وفلوبير صورة الديكتاتورية في «حفلة التيس» جاءت كما لو أنّها استكمال لباكورته الروائية «مدينة الكلاب» (1963). في هذا العمل الذي أطلق شهرته، رصد المؤسسة العسكريّة، من خلال تجربته الخاصة في «أكاديمية لينشيو برادو». أثار الكتاب سخط كثيرين في بلاده، فاتهم بالعمالة للأكوادور، وأحرقت نسخ كثيرة منه في إحدى الساحات العامة. لكنّ ذلك لم يثنه عن تعقب ملامح السلطات القمعية الأخرى. كتب عن استعمار الجسد وانتهاكه، كما في أشهر أعماله «البيت الأخضر» (1966) حيث يتشابك السرد بين الماضي والحاضر على هدى فوكنر، المؤثر الأكبر في بارغاس يوسا. وفي «حوار في الكاتدرائية» (1969) سيقارب الديكتاتور البيروفي مانويل أودريا من خلال شخصيتي ابن وزير من وزرائه وسائقه.

الجسد كلمة مفتاح في أعمال بارغاس يوسا. سيقدسه، ويطليه بكلّ ما يجعله لامعاً متّقداً، سيحتفي به، وبشهواته، ومواعيده، كما في «امتداح الخالة». كما سيطلع علينا بشخصيات تكون اختزالاً للإيروتيكية، مثل أيغون شلي، في «دفاتر دون ريغوبيرتو»، ذاك الرسام المهووس، يصورّ الجسد في أقصى تجلياته، كمادة حسية واستمنائية. تبدو كل المحاولات للقبض على خيط ناظم لأعمال بارغاس يوسا ناقصةً. سيتسرب إلى الرواية التاريخية كما فعل في «حرب نهاية العالم» (1981)، وستأتي روايته «شيطنات الطفلة الخبيثة» (2006) استجابة لحنينه المُلِحّ إلى غوستاف فلوبير الذي علّمه «المواظبة».

أدب أميركا اللاتينية مجدداً في الصدارة

حسين بن حمزة

بمنحها الجائزة لبارغاس يوسا، تجدِّد الأكاديمية السويدية مكافأة أدب أميركا اللاتينية الذي لا يبدو قابلاً للاستنفاد. هكذا، ينضم صاحب «امتداح الخالة» إلى قائمة لن تتوقف أسماء المتوّجين فيها عن الازدياد ما دام أدباء هذه القارة يوصلون الكتابة إلى شاطئ الجودة والإمتاع برغم المخاطر التي تتعرض لها من الأيديولوجيات المسبقة أو النضال السياسي أو القضايا الضاغطة للواقع اليومي. لعل مقولة غابرييل ماركيز «الكاتب الملتزم هو من يكتب أعمالاً جيدة» لا تزال صالحة لوصف رواياتٍ تمتعت بالتزام سياسي وأخلاقي واضحين، لكنها لم تسمح بتمريغ طموحاتها في وحول هذا الالتزام. حتى الديكتاتوريات التي ابتُليت بها شعوب تلك المنطقة لم تمنع كتَّابها من إنجاز رواياتٍ أخاذة وقادرة – في الوقت نفسه – على هتك تلك الديكتاتوريات.

صاحب «البيت الأخضر» يخرج من الصورة شبه التقليدية لكتَّاب «الواقعية السحرية» الذين سحروا العالم بمناخاتهم الغريبة والخصبة من كورتاثار إلى ماكيز. وحتى انتمائه إلى الـ boom الأميركي اللاتيني لا يحجب عن القارئ المتتبع الخصوصية التي أنجز بها رواياته. لقد اهتدى بارغاس يوسا مبكراً إلى ضرورة مزج مخيلته المحلية بأفضل منجزات الرواية في العالم، بينما ساهمت إقامته الباريسية، المبكرة والطويلة، إضافة إلى عمله في الصحافة، في كسر ذلك النوع من الحماسة السردية والفكرية المصاحبة للبدايات وتلطيفه.

رغم فوز باكورته «المدينة والكلاب» بجوائز عدة، وانتقالها إلى لغات كثيرة، لم تُخفف تلك الحفاوة رغبته في تسريب مذاقات ومهارات سردية مختلفة إلى نبرته الناشئة، وتحويلها إلى ممتلكات ومكونات شخصية. هكذا، باتت عائلة ضخمة من التقنيات والحساسيات تعيش في أحشاء نبرته التي برع في إخفاء مؤلفين من جنسيات متعددة في طيّاتها. لعلّ كتابه «رسائل إلى روائي شاب» هو جردة متأخرة لهؤلاء. هنا، يخترع بارغاس يوسا روائياً مستجداً كي يتلو علينا كل الروايات والقصص التي تدخّل أصحابها في صوغ تجربته وعالمه الروائي. كأنّه يعزز فكرة أن المؤلفين كلهم يكتبون في مجلد واحد، بحسب عملاق لاتيني آخر هو بورخيس الذي يعترف صاحب «شيطنات الطفلة الخبيثة» بأنّه أول من فتح أبواب أوروبا على أدب أميركا الجنوبية.

أقل شعرية من ماركيز، وأكثر انفتاحاً من كاربنتيه، وأكثر تنوعاً من أستورياس أما في كتابه «حقيقة الأكاذيب» (عُرب بعنوان «إيروس في الرواية»)، فيسدّد البيروفي المدهش ديوناً شخصية مستحقة لثماني روايات هي: «الموت في البندقية» لتوماس مان، و«المحراب» لفوكنر، و«مدار السرطان» لهنري ميلر، و«حسناء من روما» لمورافيا، و«لوليتا» لناباكوف، و«بيت الجميلات النائمات» لكاواباتا، و«المفكرة الذهبية» لدوريس ليسنغ. إنها سرديات خالدة تمثل، إلى جانب رواياتٍ أخرى طبعاً، أفضل ما أنتجه القرن العشرون، «قرن الكوارث السياسية والحروب الفظيعة، ولكن أيضاً قرن إبداعات العقل الرائعة»، كما قال هو في تقديمه للطبعة العربية من الكتاب الذي لا يكتفي بكشف شغف بارغاس يوسا بتلك الروايات، بل يكشف عن قارئ ذي مهارات نقدية فذة.

لقد حكَّ بارغاس يوسا جملته الروائية بنبرات كثيرة. فضّل تقنيات أسلوبية معينة على غيرها، لكنه سعى باستمرار إلى إذابة كل ذلك في الحكاية كي تبدو حقيقية وقابلة للتصديق. حتى إنه برع في إنجاز روايتين كاملتين (امتداح الخالة، دفاتر دون ريغوبيرتو) باستثمار تجربة الرسام النمساوي الشهير أيغون شلي، محوِّلاً الحيوية الإيروتيكية فيها إلى علاقة حب محرّمة بين البطل المراهق وزوجة أبيه. هكذا، نجح بارغاس يوسا في ابتكار وظائف سردية لتقنياتٍ مجلوبة من عالم الرسم.

أخيراً، نشير إلى أن فوز بارغاس يوسا يكشف أن نوبل تثمِّن صوتاً متفرداً قطع مع «الواقعية السحرية» التي نظن أحياناً أنها كتلة واحدة. إن مقارنة عاجلة مع من سبقوه إلى الجائزة، تُظهر أن بارغاس يوسا أقل شعرية من الكولومبي ماركيز، وأكثر انفتاحاً من الكوبي كاربنتيه، وأكثر تنوعاً من الغواتيمالي أستورياس.

مشروع روائي مسكون بهاجس الإنعتاق

خليل صويلح

بفضل الترجمات شبه الكاملة لأعمال ماريو بارغاس يوسا، على يد مترجم بارع من طراز صالح علماني (دار المدى)، بدا فوز بارغاس يوسا بجائزة «نوبل» حدثاً عربياً. ذلك أن رواياته باتت جزءاً من ميراث المكتبة العربية. ولعل مشهد الحشود التي تقاطرت إلى جامعة دمشق قبل أربع سنوات للقاء الروائي في أول زيارة له إلى سوريا، يعبّر عن شغف القراء بأعماله. في تلك الزيارة، تحدّث بارغاس يوسا عن خصوصية أدب أميركا اللاتينية، وأسباب عبور هذا الأدب المجهول إلى القارات الخمس. إذ أرجع شيوع الواقعية السحرية إلى قدرة هذا الأدب على فضح الديكتاتوريات بسرد بلاغي يتجاوز الدعاوى الأيديولوجية الضيقة، وصوغ الروح المحلية بأصالة وشاعرية، وإرساء قواعد تقنية صلبة، وإذا بها تشكّل فضاءً كونياً. كما كان لمحاضرة بورخيس في باريس مطلع الستينات دور في تلقّف هذا الأدب، خصوصاً إثر الانفجار الذي أحدثته رواية «مئة عام من العزلة» لماركيز، بوصفها «إلياذة القارة المجهولة».

لم يكن بارغاس يوسا حينها جزءاً من المشهد. غادر البيرو إلى باريس. وهناك اكتشف أنه لن يكون كاتباً فرنسياً رغم تسمية أصدقائه له «سارتر الصغير الشجاع».

روايته الأولى «المدينة والكلاب»، تعرّضت للحذف في طبعتها الإسبانية الأولى، وأُحرقت نسخها في ليما. وبعد انتهاء حكم فرانكو، نُشرت كاملة. هذه الرواية ستكون المشتل الأول لرواياته اللاحقة، فهو اشتغل على ثيمتين هما «العسف السياسي»، و«العسف الجسدي». كأنه في مناوشته ديكتاتورية السلطة وديكتاتورية الجسد، يختزل آلام الكائن البشري وهواجسه في الانعتاق مما يكوي روحه ويؤجل حضوره الإنساني الخلاق. ولطالما رأى قراء كثر أن رواية «حفلة التيس» روايتهم الشخصية، في كشفها المريع لفظاعة الطغيان وتجلياته العميقة، عبر فضح شخصية طاغية مثل رافائيل تروخيليو الذي حكم جمهورية الدومنيكان بين 1930و1960. شخصيات الرواية تدخل القارئ عنوة إلى جحيمها مثلما تقوده في اللاوعي إلى استحضار ديكتاتوريات محلية مشابهة، أصابت روحه بالعطب ذاته.

تختزل هذه الرواية بحذق ومهارة، المدوّنات السابقة التي اشتغلت على موضوعة الديكتاتوريات مثل «خريف البطريرك» لماركيز، و«السيد الرئيس» لميغيل استورياس. هنا يمزج صاحب «من قتل موليرو» مواصفات المأساة الإغريقية بروح الرواية البوليسية من دون إهمال السرد الفوكنري (نسبة إلى فوكنر)، في تفكيك البنى الزمنية ومزجها بشراسة في وعاء جمالي واحد. ويؤكد بارغاس يوسا أنّ الواقع يتجاوز في هوله المتخيل، على خلفية الفترة التي عاينها ثمانية شهور في الدومينيكان، وكانت حصيلتها شهادات مروّعة عن حياة تروخيليو، هذا الطاغية الاستعراضي الذي يخبئ عينيه الوحشيتين وراء نظارة سوداء: «كان خلال جولاته في البلاد، يقدم له البسطاء بناتهم العذراوات هدايا، كما لو أنهم يقدمونها إلى إله وثني». وهذا الإفراط في «مديح القمع» بلور نصاً أخاذاً في فضح احتقار الديموقراطية وحقوق الإنسان، ليس في أميركا اللاتينية وحسب، بل في معظم أنحاء الكرة الأرضية. «إن الأدب خطير على الطغاة، لأن الواقع متواضع مقابل ما نتخيله في الأدب، فهو يدعو إلى التمرد، وهذا ما جعل الأنظمة القمعية تخلق رقابات متشددة على الإبداع» يقول. على الضفة الأخرى، نكتشف كاتباً الأدب خطير على الطغاة، لأن الواقع متواضع مقارنة بما نتخيله في الأدب (بارغاس يوسا)

آخر يتوغل في متاهة مختلفة، متاهة اضطرام الجسد، واحتدام روح إيروسية حادة، لا تقل وطأة عما خبرناه في الضفاف الأخرى... حتى إن القارئ يصاب بالذهول وربما الصدمة، أمام مكاشفات الجسد وشهواته ومجونه، في إحالات إلى كتاب القرن الثامن عشر، ورسوم الانطباعيين. هؤلاء الذين سعوا إلى «تحطيم التعارض المفترض بين الجسد والروح». في «امتداح الخالة»، و«دفاتر دون ريغوبيرتو»، و«شيطنات الطفلة الخبيثة» يذهب إلى المناطق المجهولة والمحرمة بمقاربات فرويدية، لاستجلاء أقصى هبات الحرية، واستعادة كيان الغريزة بصفتها جملة ثقافية معتبرة في تاريخ البشرية.

يعترف بارغاس يوسا بأن فولكنر هو أبوه الروحي لجهة الحبكة الروائية الصارمة وعناصر الإثارة والغموض، إضافة إلى فلوبير الذي علّمه أن «الكتابة تتطلب شغفاً وعناداً وعبوراً كي تصبح مهنة للعيش». لكن شهرزاد «ألف ليلة وليلة» علّمته تقنية الحكي المتوالد الذي يشبه «الدميّة الروسية والقدرة على الذهاب في التخييل إلى حدود لا متناهية»

تتمازج في روايات بارغاس يوسا حبكات متباينة، لا تطمئن إلى سردية ثابتة.

وهذا ما يمنح كل رواية على حدة ألقها الخاص وأسلوبيتها المبتكرة. في «الفردوس على الناصية الأخرى» نتتبع حياة غوغان في فصول متناوبة مع حياة امرأة عاملة، وإذا بها جدة الرسام الفرنسي المشهور. وفي «امتداح الخالة» تتزاوج قصة حب غريبة بين طفل وزوجة أبيه، على خلفية لوحات إيروتيكية تؤرخ للفن الإيروتيكي. في حوار معه، يقول صاحب «السمكة في الماء»: «الكتابة مهنتي لكني لا أحب أبداً فكرة الانغلاق داخل عالم الفنتازيات. أحب أن أضع إحدى قدميّ في الشارع»، فهل تكون «نوبل» سبباً إضافياً في أن يخترق بارغاس يوسا الجموع؟

الاخبار

8- 10- 2010