كُتب الكثير عن غسان كنفاني (١٩٣٦ ــ ١٩٧٢) الذي رحل دون الأربعين في بيروت عشيّة الحرب الأهليّة، يوم كانت المدينة مختبراً للحداثة العربيّة، وبؤرة الصحوة القوميّة والاجتماعيّة والإنسانيّة. وهذه الأيّام إذ يحيي الشعب الفلسطيني، ومعه العالم العربي، ذكرى استشهاده الأربعين (٨ تمّوز/ يونيو)، هل بقي شيء جديد يمكن قوله عن ذلك المبدع الرائي؟ نزور تلك الأيقونة فإذا بها راهنة أكثر من أي وقت مضى، من خلال الإشكاليّات التي طرحها صاحب «ما تبقّى لكم»، ومن خلال خياراته الفكريّة والسياسيّة. الفتى العكاوي الذي شهد النكبة وعاش النزوح، تنقّل بين المنافي، وعمل في مهن صغيرة، قبل أن يسلك المسار الفريد الذي نعرف. دخل متنكّراً إلى بيروت التي أسّس فيها عائلته، وكانت محطّته الأخيرة على الطريق الشائك والطويل إلى فلسطين.

كُتب الكثير عن غسان كنفاني (١٩٣٦ ــ ١٩٧٢) الذي رحل دون الأربعين في بيروت عشيّة الحرب الأهليّة، يوم كانت المدينة مختبراً للحداثة العربيّة، وبؤرة الصحوة القوميّة والاجتماعيّة والإنسانيّة. وهذه الأيّام إذ يحيي الشعب الفلسطيني، ومعه العالم العربي، ذكرى استشهاده الأربعين (٨ تمّوز/ يونيو)، هل بقي شيء جديد يمكن قوله عن ذلك المبدع الرائي؟ نزور تلك الأيقونة فإذا بها راهنة أكثر من أي وقت مضى، من خلال الإشكاليّات التي طرحها صاحب «ما تبقّى لكم»، ومن خلال خياراته الفكريّة والسياسيّة. الفتى العكاوي الذي شهد النكبة وعاش النزوح، تنقّل بين المنافي، وعمل في مهن صغيرة، قبل أن يسلك المسار الفريد الذي نعرف. دخل متنكّراً إلى بيروت التي أسّس فيها عائلته، وكانت محطّته الأخيرة على الطريق الشائك والطويل إلى فلسطين.

أعماله الأدبيّة، ومساهماته الفنيّة والتشكيليّة ما زالت علامة فارقة في ثقافتنا الحيّة. لكنّ الأهمّ هو السؤال الوجودي والكياني الذي طرحه في مواجهة آلة ضخمة أنتجت ذلك الظلم التاريخي الاستثنائي الذي نختصره بـ«المأساة الفلسطينيّة». قدّم بعض عناصر الإجابة في رواياته وقصصه، في نثره ونقده وكتاباته الصحافيّة. وقدّم عناصر أخرى في سلوكه النضالي الذي نتمسّك به اليوم، بعد سلسلة الانهيارات الطويلة التي كانت فاتحتها ربّما عمليّة اغتياله على يد «الموساد» تحت منزله في الحازميّة، قبل أربعين عاماً.

في زمن استقالة بعض النخب، وتنازلها، واستلابها، واستسلامها لشتّى الإغراءات والفخاخ، ما زالت الطريق إلى فلسطين كما رسمها هذا المثقّف العضوي، هي الأقصر والأضمن و… الوحيدة. لم يغفل «الآخر» القاتل، بل حاول أن يفهمه بكل أبعاده، درس الأدب الصهيوني، وغاص في أدبه على المفارقات الإنسانيّة التي خلّفتها النكبة… لكن شرط استعادة الحقوق المسلوبة، وإيقاف المجزرة الكبرى التي ازدادت هولاً مع السنوات، وتعددت أشكالها وأسماؤها وصولاً إلى بزنس «الفتنة المذهبيّة»، هذا الشرط لم يتغيّر منذ بشّرنا غسان كنفاني بالكفاح المسلّح… التاريخ القريب أثبت صحّة قناعاته. إسرائيل لا يمكن أن تفهم سوى لغة المقاومة، بالإذن من المهرّج الملتحي وتجّار الفتنة وأنبياء الليبراليّة ورسل الانفتاح ودعاة أنسنة القاتل. والطريقة الوحيدة للإفلات من الجحيم العربي الراهن هي الطرق على جدران الخزّان. غسان كنفاني ـــ اسألوا جيل الفايسبوك ـــ أيقونة الأزمنة الراهنة.

رغم اغتياله على يد الموساد في سن مبكرة، أنجز غسان كنفاني (9/4/1936 ــــ 8/7/1972) كل ما يمكن أن يجعله كاتباً حياً وقابلاً للقراءة في المستقبل. لا نتحدث هنا عن غزارة إنتاجه فقط، بل عن نوعية هذا الإنتاج وحيويته أيضاً. إلى جانب مئات المقالات والافتتاحيات التي وقعها باسمه أو باسم مستعار، كتب سبع روايات و5 مجموعات قصصية وأربعة كتب في السياسة والنقد ومسرحيات عدة، وكان منكباً على ثلاث روايات قبل استشهاده.

كأن صاحب «رجال في الشمس» (1963) اهتدى إلى وصفة سحرية تساعده على مضاعفة سنوات عمره مع إبقاء عددها عند الرقم 36. من دون «معجزة» كهذه، يصعب علينا وضع هذه المؤلفات في خانة كاتب واحد. المدهش أنّه لم يفعل ذلك بالشعر الذي كان مناسباً أكثر لإنشاد النكبة الفلسطينية ومحاكاة تراجيديتها الوجدانية والسياسية. النثر هو ممارسة مضادة للتهويم والغناء أصلاً. هكذا، تخلصت فلسطين من التجريد الأسطوري والرثائي والحماسي في أعماله، وتحولت تفاصيل صغيرة ومصائر ملموسة. تراجعت الصور النمطية للمخيم واللاجئ والنكبة لصالح كتابة تُبرز سيرة الفرد الفلسطيني العادي في مواجهة حياته اليومية القاسية. صحيح أن أبحاثاً عدة كُتبت عن القيمة الرمزية في مؤلفاته، إلا أن هذه القيمة كانت حصيلة سرد مشروط بنبرة واقعية تسعى إلى كسر الترميز الميلودرامي والبطولة الفضفاضة للشخصية الفلسطينية، ومشروط أيضاً برسم صورة صائبة وحقيقية للاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية. كأن كنفاني تكفّل بترويض الحماسة المفرطة والعاطفة الزائدة التي سادت قصائد مجايليه وسابقيه. روايته «رجال في الشمس» التي تحولت إلى فيلم «المخدوعون»، كانت علامة فارقة هنا. ثلاثة فلسطينيين يحاولون تحسين حياتهم بالسفر إلى الكويت، لكنهم يموتون خنقاً في الصهريج المتوقف على الحدود من دون أن يطرقوا على جدرانه. لقد أُهرق حبر كثير عن الدلالات الرمزية لموت هؤلاء بتلك الطريقة، لكن أغلب الدراسات غفلت عن المذاق التجريبي المدهش للرواية نفسها. عُوملت الرواية كنص فلسطيني، وتم التضييق على جرأتها السردية وموهبة صاحبها التي تتجاوز انتماءه الفطري إلى فلسطين. ممارسة كهذه لا تزال سائدة حتى اليوم للأسف، إذْ لا يأتي النقاد العرب على ذكر الكاتب الفلسطيني إلا في سياق تناولهم لأدب القضية أو المقاومة. وهو ما حدث حتى لشاعر بحجم محمود درويش.

صحيحٌ أن كنفاني «نقل الفلسطيني من صورة البطل الملهم بلا ملامح، إلى صورة الشخصية الروائية التي تتحرك ضمن فضاء واضح من التاريخ الشخصي والسياسي والاجتماعي والسيكولوجي»، كما كتب الناقد صبحي حديدي، إلا أنّ هذا التوصيف لا يزال ممارسة نادرة لدى أغلب النقاد. تجنّب صاحب «أم سعد» التنميطات البطولية الجاهزة لصورة الفلسطيني، لكننا لم نكفّ عن تنميط تجربته كلها داخل «أدب المقاومة». لقد آن الأوان كي يُعاد الاعتبار لنتاج كنفاني ككتابة ملتزمة ومتفلتة من شروط الالتزام الضيقة معاً. هناك تفاوت طبيعي في أعمال كنفاني، لكن ينبغي وضع روايات مثل «رجال في الشمس» و«عائد إلى حيفا» (1969) و«ما تبقى لكم» (1966) في الصفوف الأولى مع أفضل الروايات العربية، ودراستها في إطار سردي ونقدي أوسع من انتمائها البديهي للتغريبة الفلسطينية.

لعل كنفاني نفسه ــ كأغلب الفلسطينيين الحقيقيين ــ ساهم في حصر اسمه داخل هويته. في مقدمة «الأعمال الكاملة»، أشار محمود درويش إلى «معضلة حرف العطف بين صفة الكاتب وصفة المناضل» في تعريف صاحب «عالمٌ ليس لنا». إشارةٌ تأخذنا إلى جانب ريادي آخر في تجربة كنفاني الذي يقترح درويش أن يكون كاتباً مناضلاً من دون أن يفصل حرف الواو بين الصفتين. لقد اشتغل كنفاني على جعل الاقتراح ممكناً في المستقبل. كانت الكتابة نضالاً، والنضال كتابة. كان «مثقفاً غرامشياً» بحسب تعبير فلسطيني آخر هو أنطوان شلحت. داخل هذا السياق، تأتي ريادته في تعريف القارئ العربي بأدب الداخل الفلسطيني في «أدب المقاومة في فلسطين المحتلة» (1966)، و«الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال» (1968). كان أول من عرّفنا إلى قصائد درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد... هكذا، كانت الثقافة ممارسة متلازمة مع النضال السياسي. اشتغل كنفاني على الوعي الحيوي لقضية فلسطين. كتابه «في الأدب الصهيوني» (1967) شكل ريادة في سياق فضح آليات كتابة العدوّ المتحالفة مع جوهر الحركة الصهيونية، وآليات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. لعل هديتنا الأهم من كنفاني أن فلسطين حظيت مبكراً بخلود سردي آسر، إلى جانب خلودها البلاغي في قصائد شعرائها.

القاهرة | في مشواره الفني المميز والشحيح في الوقت ذاته، أخرج المصري توفيق صالح سبعة أفلام، جميعها مأخوذة من نصوص روائية، لكن يظل الأقرب إلى قلبه فيلما «يوميات نائب في الأرياف» (عن رواية بالاسم ذاته لتوفيق الحكيم)، و«المخدعون» (1972) المأخوذ عن رواية «رجال في الشمس» لغسان كنفاني.

هذا الشريط الذي واجهت تنفيذه صعوبات وتأجيلات كثيرة، شارك به صالح في «مهرجان كان السينمائي» ضمن برمجة «أسبوعا النقاد»، بعدما استحالت مشاركته في المسابقة الرسمية بسبب انتهاء موعد استقبال الأفلام. لكن مع ذلك، لاقى الفيلم إقبالاً واسعاً، وأشاد به الكثير من النقاد، وقد أثار عاصفة من الغضب الصهيوني حين عُرض في فرنسا. لكنّ هذا لم يكن عثرة في طريق «المخدوعون» الذي نال جوائز عدة، من بينها «التانيت الذهبي» في «أيام قرطاج السينمائية» (1972)، وجائزة «المركز الكاثوليكي» في مصر (1975). لكنّ الغريب أنّ الفيلم لا يزال يُطلب للعرض في مهرجانات كثيرة إلى اليوم، حتى أن «مهرجان دمشق السينمائي الدولي» كرّم مخرجه بعد 30 عاماً من رفضه إياه لأنه «دون المستوى»، وكان التكريم بناء على أن «المخدوعون» يعتبر «من أهم إنجازات السينما السورية»! الفيلم أيضاً، بحسب وصف صالح، «من أهم 100 فيلم سياسي في العالم». ويقول مخرجه إن غسان كنفاني شاهد الشريط قبل وفاته، «حيث ذهبت إلى بيروت وأخذت الفيلم معي من أجل الحصول على موافقة كنفاني. لم يكتفِ غسان بالموافقة فقط، بل احتجزه طيلة أسبوع من أجل عرضه أمام عدد من أصدقائه وزملائه من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» حينها». بعدما اشتهر الفيلم، رأى كثيرون أن السينما الفلسطينية لم تستطع تقديم شريط يتجاوز «المخدوعون» حتى اليوم. يفخر صالح بهذا، معتبراً أن العمل «محاولة لإيقاظ الشعب العربي من غفلته». وقد قارن البعض بين الفيلم والرواية، ليخلصوا إلى أن «أكثر ما ميّز «المخدوعون» هو إخلاصه لرؤية غسان كنفاني في «رجال في الشمس»». الفيلم الذي أدى بطولته كل من محمد خير حلواني وعبد الرحمن آل رشي وبسام لطفي، تدور أحداثه في مدينة البصرة العراقية عام 1958. هناك وفي ذلك الوقت، يقرر ثلاثة فلسطينيين الهرب إلى الكويت من أجل البحث عن فرصة عيش أفضل. لن يجد هؤلاء فرصة لدخول الحدود إلا إذا وافقوا على الاختباء في خزان صهريج مخصص لنقل الماء. يسير بهم في سيارة قاطعاً الصحراء في ظهيرة صيفية قائظة، وعند الوصول إلى الحدود الكويتية، ينشغل السائق مع أحد رجال الجمارك الكويتيين الذي يصرّ على أن يروي له قصته مع راقصة عراقية. هكذا، سينسى السائق الفلسطينيين الثلاثة الذين سيموتون بفعل الحرّ والعطش. عندما يعود السائق، ويكتشف ما جرى، سيتخلص من جثث الفلسطينيين برميها في القمامة.... في النهاية التي وضعها غسان كنفاني لـ«رجال في الشمس»، يتشنّج السائق أمام الجثث التي رماها، ويوشك رأسه أن ينفجر من فكرة مفزعة سيطرت عليه: «لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟... لماذا؟!». لكن هذا لن يحدث في الفيلم، حيث النهاية صامتة هنا: نرى الأشخاص الثلاثة وسط القمامة، ويد واحد منهم (أبو قيس) متصلبة ومرفوعة إلى الأعلى، كأنها مهيأة لحمل راية أو بندقية، أو قد تكون القبضة المتكورة كناية عن احتجاج صامت.

في الذكرى الأربعين لاغتيال الشهيد غسان كنفاني، يتذكّر المناضل الأممي كارلوس صاحب «عائد الى حيفا»، الذي كان أول من التقاه من بين رموز المقاومة الفلسطينية عند وصوله إلى بيروت، مطلع السبعينيات، مطروداً من قبل الرفاق السوفيات من «جامعة لومومبا» في موسكو. ويكشف هنا أنّ التحاقه بصفوف المقاومة الفلسطينية في الأردن قبل «أيلول الأسود» جاء بتوصية مكتوبة من غسان كنفاني...

في الذكرى الأربعين لاغتيال الشهيد غسان كنفاني، يتذكّر المناضل الأممي كارلوس صاحب «عائد الى حيفا»، الذي كان أول من التقاه من بين رموز المقاومة الفلسطينية عند وصوله إلى بيروت، مطلع السبعينيات، مطروداً من قبل الرفاق السوفيات من «جامعة لومومبا» في موسكو. ويكشف هنا أنّ التحاقه بصفوف المقاومة الفلسطينية في الأردن قبل «أيلول الأسود» جاء بتوصية مكتوبة من غسان كنفاني...

متى تعرّفت الى الشهيد غسان كنفاني؟

ـكان ذلك في تموز (يوليو) 1970. وصلت إلى بيروت من موسكو إثر طردي من «جامعة لومومبا» في طريقي للالتحاق بصفوف المقاومة الفلسطينية في الأردن. مكثتُ 3 أيام في بيروت. وكنتُ بحاجة لمن يعطيني توصية تسهّل علي الاتصال بالمقاومة. اقترح عليَّ بعض الرفاق اللبنانيين أن ألتقي «صحافياً سورياً شاباً» في مجلة «الهدف»، لم يكن سوى الشهيد غسان كنفاني! وبالفعل، أعطاني رسالة توصية بخط يده، وطلب مني الذهاب للقاء الشهيد أبو علي مصطفى في عمّان. وهكذا بدأ ارتباطي بـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»...

كيف كان انطباعك عن غسان كنفاني خلال اللقاء الأول؟

ـ لقد كان مثقّفاً مميزاً ولامعاً. منذ الانطباع الأول، بدا لي شخصاً متحفظاً وبارداً في تعاملاته اليومية. كان يحتفظ بكل حرارته وسحره لزائراته الأجنبيات الكثيرات اللواتي كن بدورهن يعاملنه بالقدر ذاته من الحرارة والإعجاب! ميزة كنفاني أنه كان رجل قناعة وفكر، قبل أن يكون رجل حرب أو ميدان. كان على النقيض تماماً من أغلبية من يمارسون السياسة، يزدري الألقاب والمناصب والمسؤوليات. لم يكن يحتاج إلى أيّ لقب، فقد كان يلمع ببريقه الخاص. وكان ذلك أمراً استثنائياً ونادراً.

أيّ دور لعبه غسان كنفاني في صفوف «الجبهة الشعبية» والمقاومة الفلسطينية ككل، إلى جانب منصبه الرسمي كرئيس تحرير لـ «الهدف»؟

كان أفضل ناطق باسم المقاومة الفلسطينية بأكملها. لم يكن يضاهيه أحد. لم يقبل أن ينضم إلى «الجبهة الشعبية» سوى قبل فترة وجيزة من اغتياله. كان ذلك بعد مؤتمر عام 1972 الذي انتُخب خلاله عضواً في «المكتب السياسي». ولم يكن تحفظه ضرباً من «الدَّلال» أو التعالي الثقافي. كان ينبع من رفضه المبدئي للطابع القبلي الذي كان يعيبه على كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها الجبهة الشعبية.

ماذا تعرف عن ملابسات اغتياله من قبل الموساد؟

ـ أذكر أنني في صيف 1971، أبلغت الجبهة الشعبية بتحركات مريبة في بيروت لرجال شعبة العمليات في «سي ـ آي ـ إيه»، وتوجست أنّ هناك عملاً إجرامياً يجري التخطيط له. ما أعرفه أنّ الموساد لم يغتل غسان كنفاني بشكل مباشر، بل تم ذلك عبر الأجهزة (الاستخبارية) الأردنية واللبنانية التي استعانت بدورها في تدبير العملية بأفراد من «الكتائب».

ـ كان غسان كنفاني أديباً مرهف الحساسية ومقاتلا ثورياً راديكالياً، مثله في ذلك مثل صديقك الجزائري محمد بوديا الذي اغتاله الموساد في باريس، بعد عملية «أيلول الأسود» في أولمبياد ميونيخ. كيف تنظر إلى هؤلاء «الشعراء ـ الثوار»؟ ألا يوجد تناقض بين أن يكون المرء رومانسياً ذا حس مرهف في حياته الشخصية، ومقاتلاً يعتمد أساليب العنف الأكثر فتكاً في نشاطه الثوري؟

ـلقد كان محمد بوديا مناضلاً، بأتمّ معنى الكلمة، ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر ثم ضد الصهيونية، لكنني لا أوافقك القول بأنه كان «صديقي». أنا لم أعرفه حقاً. كل ما أذكره أنني صادفته مرتين في بيت أبو هاني (وديع حداد) في بيروت. ولم أتبادل معه سوى عبارة مجاملة واحدة، لكنّي أستطيع القول إنّه، بخلاف غسان كنفاني الذي كان متأثراً كثيراً على المستوى الجسدي، كونه مصاباً بالسكري، كان محمد بوديا رجل ميدان ومقاتلاً حقيقياً. كان من قدامى مجاهدي «جبهة التحرير» الجزائرية، وواصل المعركة المسلحة بعد ذلك ضد الصهيونية، بكل الوسائل الثورية التي فرضتها متطلبات هذه الحرب، إلى أن سقط شهيداً وسلاحه في يده.

أعتقد أن الشاعر يجب أن يكون شديد الحساسية تجاه آلام الغير. وهذا هو الشرط اللازم أيضاً ليكون المرء مناضلاً ثورياً. ما يجب استغرابه ليس وجود «شعراء ـ ثوار»، بل وجود كل هذا القدر من شعراء البلاط الذين يعملون على تكريس الأمر الواقع. على الشعر أن يكون متمرداً، ومِعوَلاً لهدم الأوضاع القائمة والانقلاب عليها.

عكا | لم يعد الفايسبوك موقعاً للتواصل الاجتماعي فحسب، بل صار يُستخدم كصفحة تعبّر عن أفكار صاحبها أو صاحبتها أيضاً. إنّه بمثابة «جدارية» في شارع افتراضي، تشكل بطاقة تعريفية واضحة عن الشخص. بالإضافة إلى ذلك، صار الموقع الأزرق مساحة لإحياء أحداث تاريخية أو ذكرى عظماء رحلوا عنّا قبل أن يحتل الفايسبوك هذا الحيز من حياتنا، لكنّهم حاضرون في قلبه وأحاديثه وأفكار أصحابه. لذا، احتل غسان كنفاني الموقع قبل أيام من حلول ذكرى استشهاده الأربعين. حملت الـ Status عبارات مقتبسة من إحدى مقولات صاحب «عائد إلى حيفا»، وأخرى ذكرت كنفاني بشكل أو بآخر.

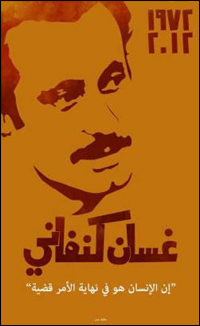

والأكثر تداولاً على الفايسبوك كان تغيير صورة «البروفايل» ووضع إحدى صور غسان كنفاني أو وضع الملصق الذي صممه الفنان الفلسطيني حافظ عمر وكتب عليه هذا العام الجملة التي قالها صاحب «أم سعد»: «إنّ الإنسان هو في نهاية الأمر قضية».

الملصق وُضع أيضاً على صفحة غسان كنفاني على الفايسبوك. هناك قرر صاحب الصفحة أن يطرح الفيسبوكيون سؤالاً متعلقاً بالذكرى الأربعين لاستشهاده: «أربعون عاماً على استشهاده وما زالت ساعته تدق وتشير إلى فلسطين وفقط فلسطين. ماذا نقول لغسان كنفاني اليوم؟». 33 إجابة (حتى لحظة كتابة هذه السطور) في صفحة يصل عدد المنتسبين إليها إلى 24490. ومن الأجوبة: «كنت أتمنى أن يشاهد بعينه الربيع العربي وكيف يتم خلع الطغاة». في المقابل، كتب أحد الشباب: «عذراً غسان». أما المغردون على تويتر، فقد اعتمدوا هاشتاغ «غسان كنفاني 40» وتوزعت التغريدات بين اقتباسات من كتبه، وإعادة التذكير بتسلسل الأحداث في يوم مقتله، روابط لرسوماته، وصورة لغرافيتي يحمل وجه كنفاني على أحد جدران الأراضي المحتلة عام 1967.

كان السؤال الأبدي الذي تكرر ويتكرر في كلّ ذكرى لرحيل الشهيد هو: «لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟». هكذا كتبت المدونة منال الغميدي: «ما قاله غسان للفلسطينيين هنا قبل خمسين عاماً وهو عمر هذه الرواية (رجال في الشمس) إنّ الهروب ليس الحلّ، ولقمة العيش ليست القضية، قاوموا الموت... دُقّوا باب الخزان».

رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على النمط الموسمي بالضجة التي تثيرها حول موضوع ما، إلا أنّ الحالة كانت مختلفة مع غسان كنفاني، وخصوصاً بسبب تأثيره على عدد كبير من الشباب في فلسطين والعالم العربي الذي يواجه يومياً آليات القمع بوجوهها المختلفة حاملاً الشعار الموحّد للمعلم العكّي: «أنا أحكي عن الحرية التي لا مقابل لها، الحرية التي هي نفسها المقابل».

القدس المحتلة | منذ أشهر والاجتماعات تعقد في مدينة حيفا المحتلة تحضيراً لإقامة «مهرجان غسان كنفاني للأدب». كان من المفترض أن يقام المهرجان في الذكرى الأربعين لاستشهاد كنفاني هذا العام، ليصبح مهرجاناً دورياً احترافياً للأدب على غرار المهرجانات الأدبية التي تقيمها المدن والبلدات حول العالم، مع وعي كامل من القائمين لصعوبات تنظيم حدث كهذا في فلسطين المحتلة عام 1948.

لكن قبل ثلاثة أشهر من موعد الاحتفالية، «تم تأجيل الدورة الأولى إلى تموز (يوليو) 2013 لتكون لائقة باسم غسان كنفاني وبغية تأمين استمرارية المهرجان ومن أجل التنسيق مع جميع الجهات المهتمّة بأدب الشهيد غسان كنفاني» وفق ما يقول الفنان مضاء المغربي أحد المبادرين إلى الفكرة. ويضيف المغربي «جاءت فكرة المهرجان من الشاعر نجوان درويش الذي يمتلك خبرة واسعة في تنظيم الأحداث والأنشطة الثقافية، ووجدت تجاوباً واسعاً، وخصوصاً لدى الشبيبة الفلسطينية المثقفة والوطنية الموجودة اليوم في حيفا. أَقمنا اجتماعات عدة وتوصلنا إلى نتيجة أننا نريده مهرجاناً أهلياً يقوم به أهالي حيفا بجهود تطوعية». ويوضح: «ما نطمح إليه كمجموعة هو مهرجان أدبي فلسطيني سنوي يقام في حيفا في ذكرى استشهاد غسان كنفاني، ويسعى إلى خلق علاقة تفاعلية بين الجمهور الفلسطيني والأدب». وعن طبيعة البرنامج يقول المغربي: «في دورته الأولى، سيقدّم أسماء أدبية وفنية فلسطينية من الوطن المحتل ومن أرض اللجوء مترافقاً مع تقديم أدب غسان كنفاني بصيغ فنية مختلفة، وسيتضمن فعاليات أدبية وفنية وخصوصاً أعمالاً ذات علاقة بأدب كنفاني... سنبدأ قريباً الاتصال بجميع الجهات المهتمة بأدب كنفاني من مؤسسات وطنية، ليكون عملنا متواصلاً مع جميع الجهود السابقة خصوصاً جهود مؤسسة غسان كنفاني في لبنان».

ويرى المخرج سميح جبارين مدير «الورشة ـــ مساحة فنية» إحدى الجهات المشاركة في الإعداد للمهرجان أنّ «مشاريعاً مثل «مهرجان غسان كنفاني للأدب» إجبارية ما دمنا نرى أنفسنا على طريق التحرر من الصهاينة الذين يطمسون الأرض والإنسان والتاريخ؛ لا يوجد أفضل من غسان كنفاني لدمج الفن بالسياسة، فهو يجمع في شخصيته المناضل والفنان، ويجب أن ينتقل فكر هذا الانسان الى الأجيال القادمة».

وفي ما يتعلق بمكان اختيار المهرجان، يقول جبارين إنّ «كنفاني ليس حكراً على حيفا. لمدينة عكا مسقط رأسه، وللقدس، وأُم الفحم، وللعالم العربي أيضاً حصص من فنه وفكره. عموماً، نرفض تكريس فن نخبوي في غرف مغلقة، نريد جلب الفن الى الشارع. لذا، نأمل أن يقام جزء كبير من المهرجان في بيوت وادي الصليب (المهجرة) التي ما زالت قائمة، وفي وادي الجِمال والحلّيصة التي تتعرض لهجمة استيطانية، وشارع أبو نواس». ويضيف جبارين: «هذا سيكون رداً على الهجمة الاستيطانية. ولا بُد أن يكون للاجئين حصة في المهرجان من خلال اشراكهم في وسائل التكنولوجيا العابرة للحدود. وسيكون المهرجان رداً على وعي أوسلو الاستسلامي الذي أنسانا شهداءنا ومفكرينا وأسرانا، كما أنّ هذا المهرجان سيكون رداً على هذا النسيان».

من جهته، يؤكد الشاعر الزميل نجوان درويش أنّ ««مهرجان غسان كنفاني للأدب» سيقوم على تضافر جهود تطوعية وسيكون مستقلاً تماماً، ويهدف إلى تعزيز حالة ثقافية متقدّمة ومنتمية إلى الحالة الشعبية الفلسطينية وتوقها الدائم إلى التحرر». ويضيف درويش «ثمة اقتراح قوي بأن يكون شعار الدورة الأولى «عائد إلى حيفا» عنوان إحدى أشهر روايات كنفاني، كون غسان جعل من حيفا مدينة رمزية للعودة الفلسطينية، وستكون هناك حصة كبيرة لأهل حيفا اللاجئين في العالم، ولا سيما في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والأردن».

أجواء من التفاؤل والتحدي نلحظها لدى جميع من تحدثنا معهم في إمكانية خلق مهرجان أدبي فلسطيني احترافي يلتزم بالقيم التحرّرية المقاومة التي يدعو إليها أدب غسان كنفاني. وعلى مدى عام كامل، سيتواصل العمل على حشد الطاقات والامكانيات الفلسطينية والعربية. مَن يود المساهمة في المهرجان أو دعمه، يمكنه التواصل مع أصحاب المبادرة الذين يؤكدون على كونه «مهرجاناً أهلياً يحتاج إلى دعم أهل حيفا وأصحابها الفلسطينيين والعرب في كل مكان».

ملصق للفنان الفلسطيني حافظ عمر

في غيابه، يستقبلك الأطفال. يحضر غسان كنفاني روحاً، فيحضر صوت الأطفال غناءً بنشيد «مؤسسة غسان كنفاني الثقافية» «ليمونة وزهرة». يصاحب توافد أحبته ومحبيه إلى قاعة «مسرح بابل» مساء أول من أمس، حيث أقيمت احتفالية إحياء لذكرى استشهاده الأربعين بحضور آني كنفاني، زوجة غسان وأم ولديه ليلى وفايز. بيروت شقيقة عكا، المدينة التي تحتضن غسان جسداً كما تحتضنه روحاً تجدّد قصتها معه. حضر غسان روحاً، فحضر الأطفال بصور التقطوها في مخيمي نهر البارد والبداوي. يفتح لهم غسان باباً نحو الفن والحرية، فيتعلّمون صنع كاميرات من مواد بسيطة صانعين بها «ذكريات باقية» ضمن مشروع لـ «مؤسسة غسان كنفاني الثقافية» بإشراف المصوّرة داليا خميسي (يستمر المعرض حتى 17/7). هم، الأطفال، أيضاً لديهم ما يقولونه لغسان ولميس (ابنة أخته) في ذكرى استشهادهما الأربعين، مستقبلين الوافدين لحضور «الأمسية التحية» بصور بالأبيض والأسود عُلِّقت في بهو المسرح، تظهر في إحداها لافتة تقول «العودة حقنا»، وقد جلست أمامها «أم سعد» أخرى من مخيمات شمال لبنان. «يستحيل أن نتحدث عن غسان كنفاني بصيغة الماضي. إنه غداً» هكذا اختصر الناشر طلال سلمان الرجل ــ الحدث، مستعيداً غسان كنفاني في نص رسالة عن لسانه يروي بها مشهد عودته إلى مدينته عكا صباح الثاني من تموز (يوليو) عام 1972.

في غيابه، يستقبلك الأطفال. يحضر غسان كنفاني روحاً، فيحضر صوت الأطفال غناءً بنشيد «مؤسسة غسان كنفاني الثقافية» «ليمونة وزهرة». يصاحب توافد أحبته ومحبيه إلى قاعة «مسرح بابل» مساء أول من أمس، حيث أقيمت احتفالية إحياء لذكرى استشهاده الأربعين بحضور آني كنفاني، زوجة غسان وأم ولديه ليلى وفايز. بيروت شقيقة عكا، المدينة التي تحتضن غسان جسداً كما تحتضنه روحاً تجدّد قصتها معه. حضر غسان روحاً، فحضر الأطفال بصور التقطوها في مخيمي نهر البارد والبداوي. يفتح لهم غسان باباً نحو الفن والحرية، فيتعلّمون صنع كاميرات من مواد بسيطة صانعين بها «ذكريات باقية» ضمن مشروع لـ «مؤسسة غسان كنفاني الثقافية» بإشراف المصوّرة داليا خميسي (يستمر المعرض حتى 17/7). هم، الأطفال، أيضاً لديهم ما يقولونه لغسان ولميس (ابنة أخته) في ذكرى استشهادهما الأربعين، مستقبلين الوافدين لحضور «الأمسية التحية» بصور بالأبيض والأسود عُلِّقت في بهو المسرح، تظهر في إحداها لافتة تقول «العودة حقنا»، وقد جلست أمامها «أم سعد» أخرى من مخيمات شمال لبنان. «يستحيل أن نتحدث عن غسان كنفاني بصيغة الماضي. إنه غداً» هكذا اختصر الناشر طلال سلمان الرجل ــ الحدث، مستعيداً غسان كنفاني في نص رسالة عن لسانه يروي بها مشهد عودته إلى مدينته عكا صباح الثاني من تموز (يوليو) عام 1972.

«يكتب» غسان كنفاني عن البيت القديم والياسمينة. يتحدث عن رفاقه الذين عادوا أيضاً من جبهات المقاومين إلى فلسطين. ها هو في عكا، فيما رفيقه في القلم يحبس دمعه متحدثاً عن أيام عملهما معاً في «دار الصياد» ومجلة «الحرية»، مستذكراً رفاقاً رحلوا كجورج حبش، وأبو ماهر اليماني وناجي العلي. يكمل سلمان وصفه المتخيل للسويعات التي سبقت هدير محرك السيارة قبيل رحيل غسان الذي «ما زال يكتب الينا من عكا».

غسان الذي ما زال يكتب، ما زالت أعماله تدرّس في مقررات المدارس والجامعات العربية، ما يشكل فخراً لقرائه ولمؤسسة كنفاني كما أورد رئيسها فاروق غندور، الذي افتتح الاحتفال، متوقفاً ملياً عند أنشطة المؤسسة التي تركز على العمل مع الأطفال ورعاية مواهبهم إلى جانب التركيز على حفظ تراث غسان الأدبي والسياسي عبر مجلدات «الآثار الخالدة» التي تجمع أعماله وصدر خامسها أخيراً. وختم غندور كلمته واصفاً «الحبيب غسان» بالرمز والانسان الكبير الذي لا يعوَّض. ومن مجموعته القصصية «أرض البرتقال الحزين»، قرأت الممثلة الفلسطينية القادمة من رام الله، رائدة طه قصة «لا شيء» التي كتبت في بيروت عام 1962 «وما زالت طازجة» حسب قول قارئتها التي لعبت دور «صفيّة» في مسرحية «عائد إلى حيفا» (لينا أبيض) التي عرضت في بيروت شتاء 2010. في نص أكثر حميمية، جاء صوت الفنان أحمد قعبور عبر الرسالة التي كتبها غسان إلى ابنة أخته لميس نجم رفيقته في الاستشهاد وترافق ذلك مع عرض ضوئي لمجموعة من الصور للشهيد وعائلته. قعبور الذي كان قد افتتح الأمسية بأغنية «حق العودة» وختمها مع الجمهور بأغنية «أناديكم»، قدّم في الأمسية أيضاً أغنية جديدة بعنوان «مين» طارحاً من خلالها سؤال «من سيفتح الباب نحو فلسطين التي في الذاكرة؟» تلك التي تظهر في رسوم أطفالها على حد تعبيره. كانت للموسيقى حصة كبيرة في الأمسية، إذ ضمت مشاركة من عازفة العود الفلسطينية هدى عصفور التي رافقت الشابة ساندي شمعون في أغنيتي «إذا الشمس غرقت» و«أصبح عندي الآن بندقية» التي أثارت حماسة الحضور، كما شاركت عصفور في وصلة مع أغنيات من التراث الفلسطيني بأداء كاتبة هذه السطور، وكما حضرت الموسيقى مع الغناء، حضرت مع الشعر بعزف على الفلوت من الشاب كرم الأشقر، الذي رافق المخرج العراقي جواد الأسدي في قراءة قصيدة «محاولة رثاء بركان»، وهي مرثية محمود درويش في الشهيد كنفاني، ويقول فيها عن لسان الشهيد: «تبعثر اسمي مع أشلائي. حين تعثرون على أشلائي تعثرون على اسمي. ولن تجدوها ما لم تجدوا وطني».

دمشق | تموز حار آخر، نفتقد فيه غسان كنفاني، كأنّه غاب للتو. وسوف نستعيد صرخة أبي الخيزران في روايته «رجال في الشمس» مرّة تلو المرّة «لماذا لم تدقوا جدران الخزّان؟»، ذلك أن الموت الفلسطيني لم يتوقف عند حدّ. كأن مائدة العشاء الفلسطيني الأخير تفقد حوارييها بالموت المتسلسل، وإذا بالقائمة تختطف أبرز وجوه الأرض الكنعانية القديمة، من إميل حبيبي، وجبرا إبراهيم جبرا، وإدوارد سعيد، إلى محمود درويش. ولكن هل أدرك غسان كنفاني أنه سيرحل باكراً، وإلا فما معنى أن يعترف ذات مرّة لأحد أصدقائه «ربما كان الاسم الواحد كالعمر الواحد، لا يكفي لإخراج كل ما يموج في الداخل؟».

الغزارة في الكتابة إذاً، محاولة محمومة لقول ما يختزنه من أفكار وحكايات قد لا يتيح له العمر أن يقولها، سواء باسمه الصريح أم بأسماء مستعارة، فهو على أي حال «نقل الحبر إلى مرتبة الشرف وأعطاه قيمة الدم» حسب ما قال محمود درويش عنه. هكذا عمل مثل ورشة في حقول إبداعية متعددة، بين حقنة أنسولين وأخرى، منذ أن ظهرت قصته الأولى «القميص المسروق» (1966). لكن مهلاً، ألم يجرّب غسان كنفاني الكتابة قبلاً؟ يكشف كتاب «ما لم ينشر من الكتابات الأولى لغسان كنفاني» (منشورات «القدس عاصمة الثقافة العربية» ـــ 2009) عن المحاولات الأولى لصاحب «ما تبقى لكم» التي أهملها في «الأعمال الكاملة»، وهي تسع قصص كتبها ما بين عامي 1951و1952 وكان ينوي نشرها في مجموعة، لكنها لم تبصر النور، كما سنجد حواريات وتمثيليات إذاعية، وأشعاراً غير مكتملة، بالإضافة إلى قصة بعنوان «البومة في غرفة بعيدة» منشورة في صحيفة «الرأي» الكويتية في منتصف الخمسينيات... فهل أهدى غسان «بومته» إلى الروائية السورية غادة السمان التي اتخذتها لاحقاً شعاراً لكتبها؟

في الوثائقي الذي أنجزته محطة «الجزيرة» عن غسان كنفاني، يروي المستشار السابق لياسر عرفات المناضل بسام أبو شريف لحظة موته، وتطاير جسده إلى أشلاء، حين صرخت زوجته إثر انفجار سيارته «أرجوك، أريد خاتم الزواج». ويضيف «بحثت بين أشلاء الشهيد، وأنقاض السيارة عن الخاتم، فلم أجده في السيارة. نظرت إلى الأعلى. كانت يده معلّقة فوق شجرة، وكان الخاتم مثبّتاً في إصبعه المقطوعة، سحبته من تلك الإصبع وسلّمته لزوجته». هل كان على غسان أيضاً، أن يدقّ جدار الخزّان قبل حتفه، أم أن ضرورات التراجيديا الفلسطينية تتطلب كل هذه الخسارات المتلاحقة لاستعادة الخريطة المنهوبة؟

هيه يا حَيّوفة

أَخيراً في قَدمي شِبْشِب وفي قَدمِك شبشب

أَلبسُ شلحةً وأَتجوَّل في البيت منسيّاً.

رغم جبالكِ وأَشجاركِ وهؤلاء النائمين في مغائركِ منذ العصر البرونزي

مثلي لم تَبْلغي الثالثة والثلاثين

مثلي تحبّين الصباح موصولاً بالحلم.

إنظري ها هي سفن نابليون تبتلعها ذاكرةُ البحر

هاهي المستعمرة التي كانوا يدعونها «إسرائيل»

معروضةً للبيع أمام دكاكين الخُردة في وادي الصليب/ وها هم أبناؤك يملأون الطرقات وينشدون: / هيه يا حَيّوفة../ كيف أَنجبتِهم.. كيف أَنجبتِ كلَّ هذه الحشود أَيتها الصبية؟

وها هو هو غسَّان يصعدُ درج البيت مرتدياً شلحةً

وقد استرد جسده الممزق / ولا أَكفّ عن تفحُّص يده / ولا أَعرف أَيّنا الزائر وأَيّنا المُضيف

وما تقول رغوة أمواج بَحْرِكِ الآن ــــــ طالما أحزنَتْني أَيام الهزيمة حين كنتُ أَمرُّ بين الغزاة المصطافين...

وها هو بحرُكِ يضحك الآن من خُردة أحزاني!

هيه يا حَيّوفة..

قبل أربعين عاماً، غادرنا غسّان كنفاني ومعه لميس (ابنة أخته) التي كتب لها أجمل القصص. كنت أعتبر نفسي محظوظاً حين التقيته أوّل مرّة في بيروت صيف عام 1965. كانت شهرته قد طبقت الآفاق بعد صدور روايته «رجال في الشمس» ودخوله عالم القصّة القصيرة ليؤكّد على جدارته باعتباره من أهمّ كتّاب القصّة الفلسطينيين والعرب في الستينيات. كان موهوباً منذ قصته الأولى التي نشرها أواخر الخمسينيات. وكان يحتشد للانتباه بمأساة شعبه التي تفتّح وعيه عليها انطلاقاً من تجربته الشخصيّة التي عاشها في مسقط رأسه عكا، وانطلاقاً من تجربة شعبه التي التقطها بوعيه الحادّ إثر النكبة التي أدّت إلى ضياع الجزء الأكبر من فلسطين، وانهيار المجتمع الفلسطيني الذي كان يخطو على دروب الحداثة آنذاك.

حين التقيته، كنت أحمل له سلاماً خاصاً من زميله الذي عاش معه في غرفة واحدة في الكويت. تلفّظت باسمه أمام غسّان، فتذكّره فوراً وقال: تقصد محمّد البطراوي. قلت: نعم. وكان أبو خالد البطراوي قد دخل الكويت بجواز سفر مزوّر بعد رحلة عذاب من قريته أسدود إلى معتقل هنا وسجن هناك. وظلّ يتنقّل حتى استقرّ به المقام في الكويت، قبل أن يُطرد منها مجدداً حين اشتدّت حملات العسف ضدّ اليساريين الفلسطينيين والعرب. في جريدة «المحرّر» التي كان غسان رئيس تحريرها، رأيته يدير أحاديث سلسة مع زملائه، ويصرّف أمور العمل اليومي. كنت قادماً إلى بيروت من القدس، وكم سألني غسان عن القدس والقسم المتبقي في أيدي العرب من فلسطين! وكنت أحمل إليه رسالة أخرى من الشاعر أمين شنّار رئيس تحرير مجلة «الأفق الجديد» المقدسية، لعلّه يكتب للمجلة وينشر فيها بعض قصصه.

ومن سوء حظّي أنني لم أقابل غسان مرّة أخرى. عدت إلى القدس ووقعت هزيمة حزيران، واغتيل غسان بعدها بخمس سنوات بأسلوب حاقد جبان. غادرنا بجسده وبقي أدبه في القصّة والرواية والمسرح والبحث التاريخي والدراسات النقدية والمقالات الأدبية والسياسية التي ملأت عشرين كتاباً، أنجزها في فترة قياسية لا تتجاوز 16عاماً من ممارسته للكتابة.

ولم يكن هذا كلّ شيء. كان قائداً سياسياً مرموقاً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان رئيس تحرير مجلّتها المركزيّة: «الهدف» التي جعلها مدرسة في الصحافة النضاليّة والفكر السياسي الثوري. كان مثقّفاً بالمفهوم الذي كرّسه غرامشي عن المثقف العضوي. انعكس حسّه الثوري على أدبه، فلم يعرف الركون إلى أشكال أدبيّة ثابتة، ولم يبهظ نصوصه بحمولات عاطفية زائدة ولا بالتفجع الرومانسي، ولم يكن صعباً عليه تحديد معالم الطريق إلى فلسطين. كان دائم التجديد والمغامرة والتجريب. كتب القصّة القصيرة الكلاسيكية بأسلوب حديث، وكتب المتوالية القصصية التي يمكن اعتبارها رواية في بعض أوجهها وأقصد «عن الرجال والبنادق». وكتب الرواية النخبويّة ذات البعد التجريبي المعتمد على التداعي الحرّ واستبطان العالم الداخلي لشخوصه، وأقصد «ما تبقّى لكم». وواكب بدأب مأساة شعبه وتحوّلاته بدءاً من بؤس اللجوء ومرارة البحث عن لقمة الخبز، والركون الواهم إلى الخلاص الفردي كما في «رجال في الشمس» وصولاً إلى تحوّل المخيّم إلى غابة لبنادق المقاومة كما بدا في روايته «أم سعد».

وحين احتدم النقاش في أوساط المثقّفين العرب أوائل الستينيات حول الالتزام الذي رآه بعض الكتّاب والنقّاد بدعة ماركسيّة، ونظروا إليه باعتباره قيداً على حريّة الأدب والأدباء، كان غسان يمارس التزامه بالقضية الفلسطينية عبر فهمه العميق للالتزام الذي يفجّر قدرات الأديب ولا يقيّدها، ويساعده على رؤية الجوهري في القضيّة المتمثل في بعدها الإنساني النضالي، وما يشتمل عليه هذا البعد من قيم نبيلة تتخطّى زمانها ومكانها، وتعزّز حضور القضية الفلسطينية بوصفها واحدة من أهمّ قضايا الحريّة في العالم.

يوم أمس، وأنا في عكا، حيث ولد غسان وعاش طفولته، تذكّرت بيروت وذلك اللقاء اليتيم. واليوم، وأنا في رام الله، أتذكّر تلك المشاوير الطويلة مع أبو خالد البطراوي الذي يروي لي ذكرياته مع غسّان، ويحدّثني عن الإرهاصات الأولى لـ «رجال في الشمس» التي كان شاهداً عليها.

واليوم، وقضيتنا الوطنيّة تجتاز مرحلة من أصعب مراحلها، فإنّنا بحاجة إلى مثقّفين ثوريّين لهم سمات غسان الذي كان أدبه إرهاصاً بولادة الهوية الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وبتحوّل الفلسطيني من لاجئ ينتظر الصدقات إلى مقاوم معتدٍّ بكرامته لا يعرف اليأس ولا الخنوع. وإزاء ذلك، نحن أحوج ما نكون إلى إعادة قراءة غسان للتعرّف إلى مزيد من أسرار أعماله الإبداعية، ولوضع هذا كلّه في متناول الأجيال الصاعدة، وفي خدمة الثقافة الوطنية الفلسطينية لتعزيز حضورها الذي عزّزه منذ الأساس غسّان، وما زال يعزّز هذا الحضور.

* كاتب وروائي فلسطيني (تنشر بالاذن من مجلة «الهدف»)

في العدد الـ127 من مجلة «المجلة» المصرية (صيف 1967) شارك غسان كنفاني في ندوة حول «الموقف الحاضر في القصة العربية» مع حليم بركات، وزكريا تامر، ويحيى حقّي وصبري حافظ. وفيها قدّم ما يمكن اعتباره «مقاربة فلسطينية» (معيارية؟) لمعنى أن يكون الإنسان الفلسطيني كاتباً، كان أشدّ ما لفتني فيها، في مستهل إجازة متجددة معه بالتزامن مع ذكرى استشهاده الأربعين، الفقرة التالية:

«الفلسطيني ككاتب يستطيع أن يستكشف الصفة الخاصة جداً للقضية الفلسطينية أكثر من أي شخص آخر، خصوصاً إذا كان من هذا الجيل الشاب الذي خرج من فلسطين في حوالي العاشرة من عمره.

فهو الآن (سنة 1967) في حوالي الثلاثين، وهو إذن الجيل الذي ينتج. معنى ذلك أنه في جذوره فلسطيني حقيقي، وأنه عاش فعلاً على الأرض المغتصبة، ثم أعقبت ذلك سنوات خمس عاشها في التشرد والمعاناة الحقيقية... وفي هذا الوقت أيضاً، تابع دراسته واحتكّ عربياً واطلع أدبياً إلى أن بلغ العشرين. ثم بين العشرين والثلاثين، عاش تطوّرات القضية من زاوية أخرى واحتكّ بالثقافة الأجنبية ولم يقطع جذوره بالقضية الفلسطينية، بمعنى أنه ما زال يعمل فيها سياسياً واجتماعياً، أو يزور بعض الأقارب في المخيمات، ويدرسهم ويسمع حكاياتهم... أصدقاؤه فلسطينيون، محيطه فلسطيني، وبالتالي هناك نبض فلسطيني في كلامه أخشى ألا يستطيع كاتب غير فلسطيني أن يصنعه في ما يكتبه عن فلسطين». ما لفتني، كقارئ لهذه الفقرة، أنه لدى تأملها الآن نعثر في ثناياها على جملة رؤى تشكل لحمة المشروع الأدبي الذي شيّده غسان كنفاني لنفسه، ولنا جميعاً. وحسبنا هنا أن نتوقف من جملة هذه الرؤى عند اثنتين تبدوان جوهريتين على مستوى تأصيل الكتابة الأدبية عن فلسطين:

1- تتمثل الرؤية الأولى في الكيفية التي ينبغي للأديب، وبالذات الفلسطيني، أن يتناول من خلالها، أولاً ودائماً، سؤال فلسطين من ناحية المعنى. وفي هذه الرؤية ما يعيدنا إلى الإشارة التي كان ظهور نصّ كنفاني واشياً بها. من المعروف أن بروزه كأديب توازى مع نشر «رجال في الشمس» (1963) في مناخ ثقافي وفكري عربي عام لم تشكّل فيه القضية الفلسطينية أكثر من «خلفية غائرة» لهموم النخب الثقافية العربية. ونجم عن ذلك استغراق نصوص هذه النخب في المفاهيم الإطلاقية التي تجرّد الصراع مع إسرائيل من محتواه التاريخي والقومي وتختزله في تعابير رثائية من طراز «نكبة فلسطين» و«مأساة فلسطين». أما الأدب، الذي كتب بوحي من هذا الاستغراق، فقد تمظهر في حقل من التجريد. في مناخ كهذا، كان كنفاني رائد سيرورة تنزيل الفلسطيني من التحليق في التجريد إلى أرض التحديد.

2- لئن اخترت أن تكون هذه الرؤية مبتدأ الكلام عن كنفاني، فلكون خبر الكلام عنه كامناًَ في الرؤية الثانية التي تطل من عبارته التالية: «هناك نبض فلسطيني في كلامه [أي في كلام الكاتب الفلسطيني] أخشى ألّا يستطيع كاتب غير فلسطيني أن يصنعه في ما يكتبه عن فلسطين».

في واقع الحال، فإن كنفاني اشتغل كثيراً على الشكل الفني للكتابة. والتركيز عليه كداعية سياسية، كما لا ينفك البعض يفعل، يتساوى مع محاولات لم تتوقف لاغتيال فنيّة مشروعه التي كانت آصرة عضوية في الجسد المتكامل لإبداعه. ولا أدعيّ أني بذلك أكشف جديداً. فقد سبق أن اعتبر النقد الفلسطيني والعربي غسان كنفاني، إلى جوار إميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا، الآباء المؤسسين للرواية الفلسطينية، ليس بمعنى الأسبقية الزمنية، بل بالمعنى الأعمق للتأسيس، فهم مؤسسو «فنية الرواية» ذاتها، روحياً، عندنا، حسبما يقول الناقد والشاعر الراحل حسين البرغوثي.

لمزيد من استكمال الدائرة حول رؤى كنفاني، كما تشفّ عنها الفقرة أعلاه، تنبغي الإشارة إلى أن ما يقوله بشأن استطاعة الفلسطيني، ككاتب، أن يستكشف الصفة الخاصة جداً للقضية الفلسطينية يضعنا أمام جوهر الكتابة باعتبارها منهجاً تركيبياً له خصوصية في إدراك الحياة. وعندما أؤكد على الكتابة فعن وعي كامل بأنّها جميع ما يكتبه الأديب. بعد شهور من صدور «رجال في الشمس»، كتب كنفاني إلى أحد الأصدقاء يقول في توضيح منهجه التركيبي في الكتابة: «الآن تشتدّ عليّ نصائح الأصدقاء بأن لا أولي الصحافة كل هذا الاهتمام. فهي في النهاية ـ كما يقولون ــ ستقضي على إمكاناتي الفنية بكتابة القصة. أنا بصراحة لا أفهم هذا المنطق. فهو نفس منطق النصائح التي كنت أسمعها وأنا في المدرسة الثانوية: اترك السياسة واهتم بدروسك، والنصائح التي سمعتها بعد ذلك في الكويت: اترك الكتابة واهتم بصحتك! هل كان عندي حقاً خيار بين المدرسة والسياسة، الكتابة والصحة، حتى يكون الآن عندي خيار بين الصحافة والقصة. أنا أريد أن أقول شيئاً. وأحياناً أستطيع قوله بكتابة الخبر الرئيسي في صحيفة «الغد»، وأحياناً بصياغة الافتتاحية... بعض المرات لا أستطيع أن أقول الذي أريد إلا بقصة. الاختيار الذي يتحدثون عنه (...) يذكرني بأحد الزملاء من معلمي اللغة العربية، الذي يطلب مع بداية كل عام من تلامذته كتابة موضوعه الإنشائي المفضل: «أيهما تفضل، حياة القرية أم حياة المدينة؟»، ومعظم التلامذة يعيشون في المخيمات!».

* كاتب وناقد فلسطيني (مداخلات شلحت وشقير والاسطة قدمت في ندوة نظّمتها مجلّة «الهدف» مع وزارة الثقافة الفلسطينية في «مركز خليل السكاكيني» في رام الله في الذكرى الأربعين لاستشهاد غسان كنفاني)

في العام الماضي، كنت ألتفت إلى كتاب غسان كنفاني «فارس فارس» الذي أعده للنشر وكتب له مقدمة مطولة الناقد اللبناني محمد دكروب. حين عدت الى ملاحظاتي التي دونتها، وجدتها كثيرة، لعل أهمها آراء غسان الشعرية. لغسان مقال بعنوان «شعراء متهمون بالغش والتزوير» أتى فيه على ما يصدر في العراق من دوريات أدبية، ومنها مجلة «الأديب المعاصر». كتب: «ورابعة ملاحظاتنا تتعلق بقضية الشعر، ففي المجلة ٧ قصائد، جميعها من الطراز الحديث، وإنني لراغب حقاً في مصارحة شجاعة هنا، وهي باختصار: إنني لا أفهم شيئاً من هذا الشعر» (ص ١٧٨). وملاحظته لا تقتصر على القصائد السبع التي أعجب بقسم منها، فهي تشمل أكثر الشعر الذي كان يُنشر في أيامه، ويعلن غسان: «إني لا أفهم هذا الهذيان، وقد آن الأوان لنتخلى عن خشيتنا من أن نتهم بالجهل، ونبدأ بتأسيس ناد يضم بين صفوفه جميع الذين لديهم الجرأة على الإقرار بأنهم عجزوا عن فهم واستيعاب هذا الشعر» (ص١٧٨).

في العام الماضي، كنت ألتفت إلى كتاب غسان كنفاني «فارس فارس» الذي أعده للنشر وكتب له مقدمة مطولة الناقد اللبناني محمد دكروب. حين عدت الى ملاحظاتي التي دونتها، وجدتها كثيرة، لعل أهمها آراء غسان الشعرية. لغسان مقال بعنوان «شعراء متهمون بالغش والتزوير» أتى فيه على ما يصدر في العراق من دوريات أدبية، ومنها مجلة «الأديب المعاصر». كتب: «ورابعة ملاحظاتنا تتعلق بقضية الشعر، ففي المجلة ٧ قصائد، جميعها من الطراز الحديث، وإنني لراغب حقاً في مصارحة شجاعة هنا، وهي باختصار: إنني لا أفهم شيئاً من هذا الشعر» (ص ١٧٨). وملاحظته لا تقتصر على القصائد السبع التي أعجب بقسم منها، فهي تشمل أكثر الشعر الذي كان يُنشر في أيامه، ويعلن غسان: «إني لا أفهم هذا الهذيان، وقد آن الأوان لنتخلى عن خشيتنا من أن نتهم بالجهل، ونبدأ بتأسيس ناد يضم بين صفوفه جميع الذين لديهم الجرأة على الإقرار بأنهم عجزوا عن فهم واستيعاب هذا الشعر» (ص١٧٨).

طبعاً يذهب غسان الى ما هو أبعد من ذلك: «وسيكون على هذا النادي أن يلقي القبض في كل مكان على الشعراء هؤلاء، ويقدمهم الى المحاكمة بتهمة الغش والتزوير، مثل الذين كانوا يضحكون على أجدادنا بكتابة أحجية غير مفهومة، وكان أجدادنا يصابون بالذهول أمام تعقيد تلك الكتابة، ليس لأنهم فهموا، ولكن لأنهم يزدادون شعوراً بالجهل» (١٧٨). وأنا أقرأ «فارس .. فارس»، قلت: لقد التُفت الى غسان روائياً وقاصاً ومسرحياً ودارساً وكاتب مقالة، ولكن لم يلتفت إليه ناقداً، ناقد شعر وناقد قصة قصيرة وناقد رواية. هل تذكرت الشاعر محمود درويش وأنا أقرأ مقالات غسان؟

لغسان كنفاني مقال بعنوان «كفى، لا تطرطشونا بلعاب الحماس». وفي مقاربة لمجموعة قصصية بعنوان «لا تشتروا خبزاً، اشتروا ديناميت» للكاتب خليل فخر الد ين، لا ينكر غسان أن كاتب القصص لا يخلو من بريق الموهبة هنا وهناك، لكن ما أخفاه ــ أي بريق الموهبة ــ الى حد بعيد هو تلك الموجة العصبية من الوطنية الساذجة، المتحمسة على حساب البناء الفني، وعلى حساب الهيكل العظمي والعضلي والعصبي والجمالي لكل قصة، فـ «كتابة قصة ناجحة عمل وطني أيضاً، ولو فعل مكسيم غوركي مثلما فعل خليل فخر الدين لتأخرت الثورة البلشفية قرناً كاملاً على الأقل» (ص93). وأنا أقرأ ما سبق لغسان، تذكرت محمود درويش وفهمه، لاحقاً لشعر المقاومة، حين ألقى كلمة في حفل توقيع ديوانه «كزهر اللوز او أبعد» قال كلاماً لا يختلف في مضمونه عن كلام غسان السابق. إنّ كتابة قصيدة جميلة وناجحة فنياً هي عمل مقاومة.

وسأتذكر درويش ثانية وأنا أقرأ مقالة غسان «نادي المنتفعين باللغة العربية» (ص١٩٦). في هذه المقالة، يناقش كنفاني تعابير أدبية لنزار قباني (كان قد أتى على نزار والجواهري في مقالة «جواهر الجواهري وقبان القباني» وردت في كتابه «عن الشعر والجنس والثورة») منها: «إنني سافرت من القاموس وأعلنت عصياني على مفرداته» و«تحولت الكلمة الى فرس رفض سرجه وفارسه وانطلق في براري الشعر»... وسيناقش كنفاني مقولات نزار وسيطالبه في النهاية بالتالي: «لكن، يا سيدي يا نزار قباني: لماذا لا تظل تكتب شعراً وتعفينا من رأيك بهذا الشعر، ومن فلسفتك لذلك الشعر، وترجمتك وحواشيك وهوامشك؟». وسيسخر كنفاني من عبارات نزار وبعض مفاهيمه بكتابة عبارات على غرار عبارات نزار، ولغة على غرار لغة نزار. لماذا تذكرت محمود درويش؟ محمود يكتب شعراً جميلاً، لكنه أحياناً يكتب نثراً على غرار نثر نزار أيضاً، وربما أكون مخطئاً.

هل تذكرت شيخي اميل حبيبي أيضاً وأنا أقرأ «فارس.. فارس»؟ بالتأكيد، فغسان في مقالاته يبدو ساخراً جارحاً حاداً، ولا أدري أيهما أسبق في كتابة المقالة النقدية الساخرة. في كتابات غسان عن الكاتب اللبناني الساخر سالم الجسر (ص٨٦) تذكرتُ اميل وتلاعبه باللغة واشتقاقاته وتحويراته، فغسان كان له ــ في مقالاته لا في رواياته ـــ باع في الأمر. كل عام وغسان كنفاني بخير.

* كاتب فلسطيني

القدس المحتلة | كنت صغيراً حين كنت أغني في المخيم الصيفي في سلوان أغنيةً تقول «يا ظريف الطول ورايح عَ لبنان.. حطّيلي وردة عَ قبر غسان»، لم أكن أعلم وقتها من هو غسان، كل ما أخبروني إياه أنّه أديب فلسطيني اغتالته إسرائيل ومعه بنت أخته من عمرنا. كحال كثيرين من أبناء جيلي، أصبح غسان قيمةً مهمة في حياتنا رغم أننا لم نقرأ له كلمة واحدة. كان رمزاً نضعه على قمصاننا الصيفية ونحمل صوره في المسيرات، نقسم به إن لزم الأمر قسماً لا رجعة عنه، والغريب أن كل هذا حصل ونحن لم نعرف عنه سوى الصورة والأغنيات.

كبرت قليلاً وقرأته، قرأت كل ما يمكن أن يكون غسان قد كتبه أو كُتب عنه، قرأت المقالات التي كان يكتبها باسمه المستعار «فارس فارس»، حتى رسائله لغادة السمان، قرأتها، مع أنني لست بذاك القارئ النهم ولكن غسان يُجبرك على قراءته. غسان علمني كيف أرى فلسطين حالماً بموضوعية لا تليق بالحلم، علمني كيف أرى كل شيء بعين الناقد المتفحص لا عين الحافظ المتلقي، علمني كيف يكون الساخر لاذعاً وكيف يكون المقاتل فيلسوفاً، وكيف تسترد الأوطان، علمني كيف يمكن أن تعيد تشكيل الإنسان ووعيه.

ذهب غسان في أكثر طريقة تليق بشخص مثله، شهيداً شاباً، وترك وراءه إرثاً ثقيلاً على شعبه وعلى اليسار الذي انتمى إليه، إرثاً لا يقدر اليسار المفتقد البوصلة أن يحمله، يسارٌ لا يفعل ما عليه إلا نادراً ولا يقود إلا من المقعد الخلفي كالأطفال، تراه يُحرّك يديه كأنه يمسك المقود وكله قناعة بأنّه هو مَن يقود بينما والده يوجّه السيارة ويرفع صوت المذياع متناسياً وجود الطفل خلفه!

قال لنا غسان «فش حدا بنام وبصحى بلاقي وطن بستناه» ونحن اليوم لا ننام قبل أن نقول «تصبحون على وطن»! قال لنا غسان «ليس المهم أن يموت أحدنا، المهم أن تستمروا»، ففهمت قيادتنا الحالية منه «المهم أن تستمروا في الحل السلمي» وفهمت الفصائل «المهم أن تثأروا» حفظاً على ماء وجه هذا الفصيل أو ذاك وحفاظاً على شعبيته، فحولت إسرائيل ثورتنا من فعل إلى ردّة فعل، تحركها كيفما أرادت وكل ما يلزمها طلعة جوية صغيرة وقائدٌ شهيد.

غسان كنفاني هو المنطقي الذي لا يخاف أن يقول إنّ الوطن هو أن لا يحدث كل هذا. هو صوت العقل الذي غاب عنّا، هو الشخص الذي لو عاد إلينا، للعنه مَن يرفعون صوره، ولرجمه من يقسمون به، لقد حولوه من مدرسة ونهج وطريقة الى أحلام مستغانمي لا أكثر لكن بصبغة وطنية، وباتوا يتناقلون أقواله المأثورة ويحفظونها من دون فهم لسياقها، وانتقل من مكانه كعقل لهذا الشعب، ليصبح Status هذا الشعب.

غسان كنفاني... يا معلمي الأول، ابقَ حيث أنت ولا تستمع لمن يوهمونك بأنهم يتمنونك بينهم، فأنت عبءٌ على المرحلة وعلى من يرفعون صورك ويقتبسون مأثوراتك، ابقَ حيث أنت وانتظر أن نزرع لك في عكا جنتك الأبدية، ابقَ حيث أنت، فكل ما تبقى لنا من بعدك في أرض البرتقال الحزين مفتاحٌ حديث لمؤسسه في رام الله أو سجن في غزة وكلاهما لا يشبه الفأس. ابقَ حيث أنت، فقيادتنا أخذت قرضاً من البنك الدولي اشترت به عازلاً للصوت لجدران الخزان، ابق حيث أنت، فلقد حذفوك من المنهج ولم يبقوا منك سوى... ليس المهم أن يموت أحدنا... نقطة.

الأخبار- الخميس ١٢ تموز ٢٠١٢