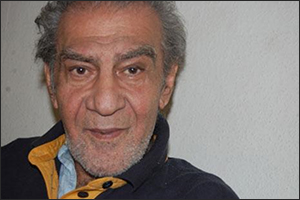

مؤيَّد الرّاوي (1939- 2015) شاعرٌ بارزٌ آخر من «شعراء كركوك» يرحل في المنفى، صوت خاص من تلك الجماعة التي جسّدتْ في وقت ما نموذجاً لثقافة التنوع المفتوح التي تكاد تنغلق إن لم نقل تنقرض الآن في العراق بل في الشرق، فهو ولِدَ من أمٍّ مسيحيَّة وأبٍ مسلم، وينتسب بكنيته إلى مدينة «رَاوَة» في غرب العراق، وليس لراوٍ أو لروايةٍ ما! مع أنه أحد الرواةِ الأساسيين لكن الزاهدين، في الحكاية الغامضة للشعر للحديث وقصيدة النثر العربية.

ولكن، ماذا يعني رحيلُ شاعر بعد يوم واحد فقط من صدور ديوانه الجديد؟ ففيما كان مؤيد الرَّاوي يُحتضَر في منفاه ببرلين، وهو يودِّع بقيةَ النور الأخير قبل العتمة الكبرى، كان ديوانه الأخير «سَرْدُ الْمُفرد» (دار الجمل) يواجهُ النور في مطابع بيروت. قد لا يعني ذلك سوى صُدفةٍ قدرية تضاف لتلك الصُدف غير الخاضعة للتفسير، والمرتبطة عادة بتراجيديا الشعراء الْمُحتضَرين على مرّ العصور.

لكن موت الشعراء، يُشبهُ موتَ الأطفال حقّاً، حتى وهم يرحلون في سنِّ الشيخوخة، إذ ثمة هاجسٌ غريبٌ يجعلنا مصرِّين أنهم رحلوا باكرين، لعلَّها عُقدة جلجامش، وذلك الخلود غير المستطاع، مع فارق بسيط أن الشعراء أكثر ذعراً من الموت، وأكثر تعلُّقاً بفكرة الخلود حتى بمعناه الفيزيائي ولكن عبثاً. واللافت أن الطفولة «عقيدة» شعرية في «سَردُ الْمُفرد» منذ تلك المقدمة الوجيزة للديوان «عن الشعر والطفولة» حيث تصوُّرُ الطفولة ذاته تصوُّرُ الشعر، لأنهما، كليهما، ضدّ المنطق الصارم للحياة والفيزياء التقليدية للزمن.

هذا الحديث الجذري عن الطفولة والأحلام، بوصفهما الذخيرة الحيَّة للشاعر، يعيد لنا ذلك التبني الستيني في الشعر العراقي للسوريالية، والواقع أن مؤيد الرَّاوي، إلى جانب صلاح فائق، قدَّمَ نموذجاً متقدِّماً للشعر السوريالي العربي منذ وقت مبكر في مطولاته التجريبية، والتي ظهرت بينة في ديوانه الأول «احتمالات الوضوح 1977» ثم سرعان ما بدأت بالانحسار النسبي في «ممالك 2010» التي لم تتخلَّ نهائياً عن تلك الأجواء مع تمسُّك نسبي أيضاً بكتابة المطولات. لكننا نستطيع تلمُّس مغادرة التطرُّف في التجريب والفانتازيا المنفلتة، والازدحام الفائض أحياناً بالصورة الشعرية التي تتسم بالتجريد وربما التعقيد البياني، لمصلحة كتابة التجربة في ديوانه الأخير، وهي الأخرى ستقوده إلى الاختزال في حجم القصيدة، والتكثيف في مقاربة العالم الداخلي، مقابل تحوّل السوريالية من «حاجة» ثورية اجتماعية، كما نوَّه لها بريتون في بيانه، إلى تجربة شخصية. فغالبية قصائد الديوان تبدو فيها الحياة وكأنها غيبوبة متقطِّعة، تتخلَّلها ذكرياتٌ مصحوبةٌ بالكوابيس ومدنٌ مطمورةٌ تحت الأساطير، وأشخاصٌ ملتبسون بالأشباح. إنها قصائد آتية من عالمٍ شخصي قديم طرفاه الطفولة والحلم، وعالم جماعي قديم هو الآخر، لا مجال فيه للإشادة بالحاضر، بقدر ما نرى تلويحة أو إيماءة له من مكان بعيد، تنطوي على الوحشة من الآخر وعلى استشعار ذاتي بالاغتراب: «الطريق أمشيه لوحدي... لا تعكسني المرآة.»

إنها ثلاثة دواوين، إذاً، تمثِّل الأعمال الكاملة لشاعر يكتب منذ أكثر من نصف قرن! بينها اثنان أصدرهما في السنوات الخمس الأخيرة وقد جاوز السبعين، وهي أعمال لا تبدو وفيرة، بخاصة مع شاعر توحي سيرته بأنَّه مُتفرِّغ للكتابة، إذ يميل إلى الانزواء والعزلة، وإلى انفصال يكاد يغدو فراقاً مزمناً بل هو نهائي مع الصخب الإعلامي وأجواء المهرجانات والتجمعات الثقافية.

ولعلَّ العنوان نفسه يلخِّصُ لنا تلك العزلة، فهو هنا أشبه بعزفٍ أخيرٍ ومنفردٌ، وإن اتصل بالسرد الذي يوحي بالنثري وبالجماعي، فــ «المفرد» هنا ليس كنايةً بلاغية عن نرجسية ونبويَّة بل هو تعبير عن «وَحدة وانفراد» وليس «واحدية وتفرُّد» وهو بهذا المعنى محنة وليس احتفاءً، وتأتي قصائد الديوان بالمجمل لتعبر عن مشهديات متقطعة عن تلك المحنة. فمنذ القصيدة الأولى في الديوان يستعير الرَّاوي البيتين الشهيرين للمعرَّي ليبني عليهما قصديته: أَراني في الثَلاثَةِ مِنْ سُجوني/فَلا تَسأَلْ عَنِ الخَبَرِ النَّبيثِ/ لِفَقدِيَ ناظِري وَلُزومِ بَيتي/ وَكَونِ النَفسِ في الجَسَدِ الخَبيثِ». بيد أنها استعارة تحريفية يعمَد إلى خلخلة إيقاعها وتوظيفها لمقتضى الحال والمحنة الذاتية: «تراني في الثَلاثَةِ مِن سُجوني/ لِفَقر ناظِري وَلُزومِ بَيتي/ وَكَونِ الجسدِ في الْمَرَضِ الخَبيثِ». ومع أنَّ نزيل المعرَّة وسجينها استهلَّ بيتيه الفذَّين لوصف عَمَاه وعُزلته واحتضارِه، بـ «أراني» فإنَّ «المنفي في برلين» أَدارَها باتجاه المخاطب نفسه: «تراني» عبر مرآة بين أعميين يَرَيان بالبصيرة، مثلما قَلَبَ مفردات أساسية أخرى في البيتين وحرَّفها تعبيراً عن حلولية خاصة لا يريد لها أن تبلغ الاتحاد والتماهي التام مع أبي العلاء في سجونه الثلاثة.

في قصيدة «سرد المفرد»، ثمة ملامح تقريبية لسيرة، لكنها سيرة لا تتحرَّك في فضاء مفتوح ومشهد ظاهر بقدر تحركها في أبعاد ترميزية تتجسَّدُ في لعبة الأقنعة والمرايا، ذلك أن الأنا تظهر مرَّةً فصيحة مغايرة نرجسية ربما: أنا هو أنا/ لا أمنحُ ظِلاً حينَ تُشرقُ الشمسُ/ والنَّهرُ أنزلُ فيهِ مرَّتين» ومرَّة تتبدَّى متشظية هلامية مخادعة للذات والآخر: «أنتَ لستَ أنتَ/ وأنا لستُ أنا/ سنمكثُ وهلةً هنا ثمَّ نَفترِق». ولهذا فإنَّ السيرة التي يسعى الرَّاوي إلى روايتها هنا هي سيرة روحية قلقة، تبدو أحياناً متحقِّقة الهوية، ومغتربة حائرة في أحيانٍ، ولذلك تتذرع بالمونولوغ الداخلي وتنأى عن الإفصاح حتى في مواجهة عاصفة من الآخرين: «أرتدي قِناعي/ لأذهبَ إلى بحرِ النَّاسِ/ متوخِّياً العواصف».

في الديوان حضورٌ لا يخفى للموت، باستعارة تتأرجح على الدوام بين «الحكاية» و «النهاية» وهما مفردتان تتكرَّران كثيراً في مواضع عدَّة من الديوان: «قِيلَتِ الحِكَايةُ وانتهتْ/ كُلُّ حِكايةٍ تُروى/ لا يعرفُ عنها/ مَنْ تمسُّه حتَّى تصلَ النهاية». وصورة المشهد الأخير لا تقلُّ حضوراً: «اللعبةُ انتهتْ/ يمضي القطارُ دون أن يتوقَّفَ/ المحطَّةُ الأخيرةُ مُوحشة». أما النهاية، فيرسمها بسخرية مفعمة بالمرارة: «أنتَ هُنا في حَضرةِ أعراسٍ انتهتْ.». لهذا فإنَّ الديوان الأخير لصاحب «نزهة في غواصة» يمكن أن يحتلَّ مكانه عن جدارة في «ديوان المحتضرين». ومن هنا هذه العبارات الموجزة الموحية لكن الممتلئة بالإشارات والقول كتلك التي تحفل بها عبارات الذين استشعروا دُنوّ الفناء وهو يقترب.

صوت الرثاء لدى الرَّاوي متعدّدٌ فهو يتعدَّى رثاء الذات، إلى رثاء الآخرين جماعة وآحاداً، ثم يخرجُ إلى رثاء المدن، ففي قصيدة «مرثية لنا نحن الباقون والشمس تغرب» وهي مرثيته الجماعية لأصدقاء الصبا من جماعة كركوك: سركون بولص وجان دمو وجليل القيسي وأنور الغساني وقحطان الهرمزي، ثمة تصوير إضافي لقسوة الموت، وللاحتضار بما فيه من كابوسية وألم متصل يغدو فيه الإنسان وليمة جماعية للضواري، فيرسم صورة الموت بوصفه «ضرباً من القتل» على رأي المتنبي: «يجيءُ الذئبُ المبهم/ غارزاً أسنانَهُ في القطيع» وكذلك في مرثيته للأيام: «مَضَتِ الأيَّامُ كما لو عاشَها وقَتَلها آخَرُون!».

ومع هذا الإحساس بالذعر من النهايات، يحاولُ عَقْدَ صفقةٍ مُريبة مع النهاية/ الموت: «حسناً أريدُ أنْ أتآخى مَعَه/ أتواطأ مع مُلكِهِ» لكنها هدنة هشَّة في تلك الحرب الأبدية، لا عاصم منها حتى في استمهال «الوقت» الوقت وليس الزمن! وهكذا تصبح وليمة الوقت خاتمة المطاف، فالبرهة ضيِّقة تماماً: «كمْ من الوقت تبقَّى لك؟» وتحت هذه الوطأة يلجأ إلى تعويذة بدائية لا بديل عنها لمخاتلة الألم الداهم، فمرَّةً يسمِّيه الوصول، وينعته بالتشبيه المعتاد: محطة أخيرة في رحلة قطار تائه! وفي مرَّةٍ أخرى يعود إلى عُقدة جلجامش في رثائه لسركون بولص:« ها قَدْ تركتَ لنَا، مثلما يفعلُ المسافرُ في البَرقِ/ تلكَ المعرفةَ الأزليَّة/ مُجرَّد دودةٍ تسقطُ من الأنفِ لتعلن: تلك هي الحياة».

وكشأن المُحتضَرين، في أحلامهم الطفولية، يرسم لوحة العودة إلى مدينته القديمة «كركوك» وهو في سفينة تحرسها الغوَّاصات! وعلى الرغم من أن لا منفذ بحرياً للمدينة في الجغرافيا الحالية، لكنَّ مَنْ يتقصّى تداخل الأسطوري مع الواقعي والحياتي اليومي في قصيدة الرَّاوي، سيعرف أنه يتحدَّثُ عن مدينة كانت قريبة من عاصمة الطوفان في الأساطير الرافدينية القديمة: «مدينتي عتمةٌ سأمرُّ عليها وأغادرُها إلى الأبد.»

إذن، رحل عنا مؤيد الراوي بعد أن ناضل لفترة طويلة مع الأمراض التي استطاعت أن تتغلب عليه في نهاية الأمر.

أمام موت صديق وشاعر أحيانا أشعر أن الكتابة ليست أكثر من عبث لتهدئة النفس بضع لحظات. ولعنتها أنها تفرض عليك لإعادة ما أصبح معرفا وروتينيا.

نعم مؤيد شاعر فرداني الرؤيا والتجربة.

نعم أنه كان من أبرز ما سمي بجيل الستينات... بل لعب دورا أساسيا في تطوير روح التقارب الجوهري بين قطيعة الستينات الشعرية والفنية مع معطيات الرواد شعرا وفنا.

لكن مؤيد كان يرى في كل هذا العمل الكتابي الذي ضحى بحياته من أجله، "إشكالية الذات غير المتلائمة مع العالم، وكلما تتعمّق هذه الإشكالية يفقد الخطاب معناه والذات حريتها وجوهرها"، هذا ما كتبه قبل عشرات السنين.

وفي هذا الرثاء العاجل، لا أجد شيئا يواسيني أكثر مما كان يؤمن به مؤيد الراوي، وما كان شعره المنبثق من عين الأسئلة" "ماذا تكتب، كيف؟ أي اشراق خاص تواجه؟ اين عالمك في هذا العالم المتضارب المليء بالخطاب. كيف تواجه حريتك الممزقة؟ وفي هذا السياق كنت اكتب دوما... على أنني لم أكن محترفا كما يحترف الكثير من الشعراء. ولا أريد أن أكون. أحاول أن أرى في القصيدة وأن أمسك ذاتي أحيانا في تجلّيها فأتجاوز بذلك محدوديتي وبؤس موقعي، حيث هو بؤس عام ودائرة نفي لا تجيب على التساؤلات إلا بالعبث". انجاز مؤيد الراوي الشعري كان يستحضر هذه الإشكالية بسرد دقيق تتراءى معه الذات المناضلة وهي تتأمل، في آن، "تفاؤلها في تحقيق الثورة، وقناعتها العميقة بأن التغيير أمر مستحيل". ذلك أن الراوي يعد أن تمكن من مغادرة العراق في 1970 إلى الأردن ثم إلى سوريا مستقرا في بيروت طوال السبعينات: "عايشت تحولات المنطقة والناس: بروز الثورة المصطنعة وأفولها، وتحول الناس بواسطة العواطف إلى أعداء وإلى اختبار قوة العادة والتاريخ وقوة الصياغة لآلاف الأعوام". وشعر الراوي لا يمكن سبر غوره إلا من خلال فهم هذه الأحداث السياسية – الاجتماعية التي عاشها ولا يزال العراق خاصة والعرب عموما. ثم هرب بجلده وكلماته إلى الشمال وبقي هناك يواصل لعبته الكتابية، وجوده الشعري على هذه الأرض بانتظار ماذا.... بانتظار أن يحدث تغيير يحول مجرى تاريخ ذاك البلد الذي بات جد بعيد؛ تغيير يعيد للكلمة وهجها اليومي بوجه سخام الواقع البليد!

كل هذه الأسئلة رافقت مؤيد حتى اللحظة الأخيرة؛ كانت غذاءه اليومي... أسئلة تقف في صلب تجربة التجديد في تاريخ الشعر العراقي الحديث.

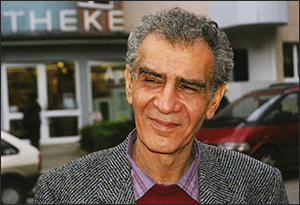

كلّما حللتُ ببرلين زائراً ، التقيتُ مؤيّداً .

أنا حريصٌ على الأمر ، لأن في لقاء الرجل تجديدَ صداقةٍ ، واستمتاعاً بأحاديث ، ومقاربةَ دعابةٍ .

السبت الماضي أمضيتُ معه أربع ساعاتٍ .

التقَينا في منطقة ببرلين الشرقية ليست بعيدةً عن محطة مترو " وارشــو " ، منطقةٍ للمقاهي والمطاعم ، وأهلِ الفنّ .

كان الناس يتابعون كرة القدم .

أمّا نحن ، الأثنين ، فلم نكن مسَمَّرَينِ إلى شاشة التلفزيون العريضة جداً .

كان حديثنا مختلفاً.

مؤيد الراوي يتساءل عن " أيّوبيّات " بدر شاكر السياب .

أتحملُ معنىً دينيّاً ؟

هل المعنى الدينيّ في نصوص بدر الأخيرة مقصورٌ على فترة المرض ، أم أن له تاريخاً أسبقَ في نصوصه؟

يقارن مؤيد بين بدر وناظم حكمت ، وكيف أن ناظم حكمت ظلَّ قويّاً حتى النهاية ، بينما كانت الرياح ، حتى الخفيفة منها ، تتقاذفُ بدراً .

يبدو أن المسألة ذاتُ إلحاحٍ .

ما السبب؟

مؤيد الآن يعاني من وطأة السّكّريّ.

بدأ بصرُه يَكِلُّ . ومشيتُه تضعُفُ .

صارت الكتابةُ عسيرةً ، بل شبه مستحيلة .

اقترحتُ عليه أن يملي على فخرية البرزنجي ، رفيقةِ حياته . قال : لا أستطيع . يجب أن أكتب !

لمؤيد الراوي فضلُ وضعِ قصيدة النثر ، في وقتٍ مبكرٍ ، على المسارِ الجادّ ، مع ديوانه المرموق

" احتمالات الوضوح " الصادر في العام 1974 .

لا أحدَ يعود إلى هذه المعلومة.

" شعراء" المكتب الثاني للجيش ، حوّلوا الأمرَ ( أعني أمرَ قصيدة النثر ) إلى مهزلة عامّــة مُـعَـمّـمـةٍ .

بغداد ـ «القدس العربي»: «تعريف الشعر مسألةُ معقدة. ليس لأنه يقع دوماً في قلب أزمته الخاصة التي يريد تجاوزها، بل لأنه أيضاً مرآةٌ لأزمة الإنسان ذاته، من عصر إلى عصر.

وربما هذا التعقيد ناجمٌ في جزءٍ منه، وهو الأهم في نظري، عن أن الشعر والفن عموماً، هو عكس المنطق.

بينما عالمنا كان وما يزال محكوماً بقوة المنطق الذي يشكل قاعدة متسلطة على حياتنا المعاصرة ويبعدنا عن الشعر.(…) الطفلُ، في جزء منه، يولد شاعراً. لم يصل منطق الحياة إليه…

أعتقد أن مشروع أيّ شاعر، في جزءٍ مهم منه، هو محاولة الخروج من سجن المواطنة الجماعية التي تمّ تدجيننا فيه، والنأي عن المؤسسة وهرمها المثقل عليه. ومشروعه أن يكتشف هويته الخاصة ويمسك بذاته العميقة خارج الذوات الأخرى، بعيداً عن التشكل الجماعي».هكذا ينظر الشاعر مؤيد الراوي، الضلع الأهم ضمن جماعة كركوك، التي يقف في مقدمتهم سركون بولص وفاضل العزاوي وآخرون.

الراوي الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي لم يكن يعبأ بالنشر، ولا بالبروز مثل مجايليه، بل كان يعد الشعر حالة خاصة تحصنه من القبح الذي ينتشر بشكل يومي في شوارعنا.. فمنذ أكثر من أربعين عاماً ترك كركوك واتجه إلى بغداد، ليبقى فيها مدة لا تتجاوز العقد، ثم غادر العراق نهائياً ليقيم في برلين التي توفي في أحد مستشفياتها بعد معاناة من مرض ألم به.

الراوي من مواليد الأنبار عام 1939، عاش شبابه في كركوك في فترة الخمسينيات والستينيات، ورحل عنها إلى أوروبا.

لم يصدر الراوي في حياته إلا ثلاث مجموعات شعرية، كانت أولها «احتمالات الوضوح» عام 1974 و»الممالك» عام 2011، وآخرها مجموعته الشعرية «سرد المفرد» التي صدرت قبل أيام من رحيله.

بقيت كركوك مدينة الراوي الأثيرة، يقول عنها في يومياته «عندما يأخذني أحدٌ إلى مكاني الأول، أو آخذ نفسي إليه، أبدأ في كل مرةٍ بتفحص عواطفي وتحريك ذهني لإيجاد الصلة بيني وبين تلك البلاد.

أتساءل عن سر هذا الامتداد في الزمن الذي يوصلني، حتى الآن، ببقعة من الأرض وقد ابتعدت عنها عقوداً ونأيت ماكثاً في هذه المدينة أو تلك المدينة؛ في أماكن أُخرى بعيداً عن مكاني الأول.

المكان الأول، عندما أبحر فيه، تتحول المعالم والصور والأشياء والناس إلى عناصر سحرية، كما يحصل في الكيمياء، فتتخذ تلك مدلولات وصيغاً عاطفية وفكرية تؤثر في ذهني وتدفعني إلى استنتاجات متضاربة. أمتلكها مرة وتمتلكني مرة. أقبل بها لأراها عبر المسافة، كما لو أنها تغطيني بطبقة من حشيش. وأحيانا أرى تلك الأزمان بنظرة أخلاقية، أو من خلال امتثال أيدويولوجي، لتلح عليَّ أن أرى وفق منظورها فأحدد بها موقفي من الزمان، فأبصر بذلك مكاني الأول مجرداً مني وأنا خارج عنه. وأعني بذلك أن أسيّر لها عاطفة محدودة مسماة: أن أحب أو أن أكره ذلك المكان».

غير أنه في مكان آخر يرفض انتقاد مكانه الأول هذا، حتى إن كان الزمن قد محا كل شيء جميل كان يراه فيه، «أن انتقد المكان، هو أن استخلص من حياة متكاملة مشوبة بالتفاعل جزءأ منها، وهذا موقف يحط من شأن المكان. وهو كذلك تناقض يبعث الارتباك في النفس.

لكنه أيضاً- هذا الارتباك- وشيجة الارتباط بالمكان الأول، يحاول دائما أن يستنفذ كنهه. يتلون في كل مرة تعود بنا الذاكرة إليه، أو يعود لنا. يبزغ قوس قزح من أفق الماضي ليحنو على المرء الذي يمسك زمنه ومكانه الأول في قلبه الذي ينبض ويفيض به».

وفي هذا يتحدث صديقه الناقد فاروق مصطفى عن علاقته بالراوي وعلاقة الراوي بكركوك، «تعودت رؤية مؤيد الراوي وهو جالس في مقهى (المجيدية) في كركوك أواسط ستينيات القرن المرتحل، أذهب إليه برفقة صديقيّ الشاعرين: جان دمو وصلاح فائق سعيد، نقرأ عليه بعضاً من مقاطعنا الشعرية المتواضعة يصغي إليها باهتمام ونحن بدورنا نتلقى تقويماته وطروحاته ونحترمها لأننا نعلم أنه ذواقة أدبي وفني، فهو بالإضافة إلى تعاطيه كتابة الشعر، يرسم ويخط وينقد.

وفي كل زيارة إليه يفاجئنا بمحاولاته الرائدة في عالم التجريب الشعري.

كانت الحداثة شاغلته بالدرجة الأساس، همه الأول أن يحرث في أرض بكر ويغرس من الأزهار ما لم تألفها أي تربة أخرى، ترك كركوك إلى بغداد جذبته أضواؤها وأغرته محافلها الأدبية والفنية، وبغداد في العقد الستيني مقصد عشرات الأدباء والتشكيليين والفنانين من مختلف المحافظات.

عمل في صحافة العاصمة وانتقل في صحف عدة، وأذكر آخر جريدة عمل فيها جريدة «النصر» وكان يحرر فيها صفحة تحمل عنوان «الإنسان والفكر» وقبل أن يغادر (الراوي) العراق عام 1970 قدم مجموعة شعرية إلى الطبع حملت عنوان «نزهة في غواصة» اشتملت على قصائده الستينية المضخمة بالتجريب، إلا أن الرقابة آنذاك لم تعطه الإجازة اللازمة بنشرها، ثم صدرت مجموعته التي حملت عنوان «احتمالات الوضوح» ببيروت عام 1977».

ويتحدث مصطفى عن نصوص الراوي بوصفه ناقداً، مبيناً أن الصفة الغالبة على نصوص المجموعة الأخيرة «ممالك» اتسامها بالتطويل، أي المطولات الشعرية التي تحمل نفساً ملحمياً وتنبسط على البراري الفسيحة وتسمح فيها للمخيلة أن تشتغل على عوالمها المبتدعة، إن نصوص مجموعة «ممالك» تسحر المتلقي وتلهب مخياله فيجد نفسه يعدو خلف الغزلان الشاردة بحثاً عن مفاتيح هذه المعاني للولوج إلى مغاليق هذه الممالك المترامية، وهو مندهش ومنبهر بهذه الرؤى التي يسوقها الشاعر وهو يعبر من مملكة إلى أخرى وقدماه تضربان عميقاً في أغبرة الطرقات الصاعدة والهابطة المغتسلة في ضوء النجوم البعيدات.

الراوي كان يمثل مصباح جماعة كركوك وكرّابهم؛ حسبما يقول مصطفى، و»إذا تعرفت إلى أبرز ثلاثة منهم، عن قرب في ما بعد، هم فاضل العزاوي وسركون بولص ومؤيد الراوي، في جلسات خاصة وعامة، في سهرات أو مناسبات ثقافية، في حوارات أو في جلسات عابرة، تعزز لديّ الشعور بأن مؤيداً كائن يومي متلمس الحياة الاجتماعية ومتفحص قماشتها الخشنة (رغم تحليقاته الشعرية) فكان شخصية تجمع بين الشاعر مع الشارع، سواء في سلوكه الشخصي أو في تطلعه الفكري والفني.

وفي دراستها عن مجموعة «ممالك»، تشير الروائية العراقية عالية ممدوح إلى أن الأمكنة في هذا الديوان محتفى بها وبدون أسماء وفيرة، ربما ما عدا كركوك وأسماء بعض الساحات وميادين في ألمانيا ولندن.

بهجة الكتابة في هذه الممالك، هي الاندفاع داخل برية الكون الذي يعاد الاتصال به عبر الشعر الصافي.

منذ زمن لم تعترني قشعريرة وأنا ألاحق عزلات الشاعر، المستغني الذي لا يتساهل في الكتابة، عزلة الضجر الذي لا يعرف النوم إلا كعدو يتربص به : «ليس كما في الماضي وقد اعتدت أن أنام طويلاً/ والموت رقدة/ في الظهيرة نتمناه/ لتَوضح الخسارة ما بين نوم ونوم». أي ربح ولو كان قلامة أظفر يوجع الشاعر فآثر البقاء في تلك المساحة من التواري والتخلي. من الجائز هذا هو الذي يعادل التحقق الذاتي أيضا. «ممالك» بـ237 صفحة فيه قصائد تسلب اللب كرؤيا إبراهيم: «أنا لا أحلم بذهاب الغمْ/ لكن الجنة تبتعد عني بهذا المنفى وباليأس الطويل». يتوجب الكتابة عن نوع من البهاء الذي تمنحه بعض الكتب، بعض الروايات، بعض الأعمال فتبدو الكتابة عنها عملاً عبثياً لا يفي بالغرض أبداً.

تأخرت بالكتابة فكلما أهم وأبدأ كانت الثورات تبزغ في مدينة عربية جديدة.

ومؤيد الراوي من جيل فتوة الثورات الأولى في العالم، عاش في المنافي، بين سجن في بغداد، والعمل في صحافة يسارية فلسطينية في بيروت، وبعدها انتقل لبرلين الشرقية مع أفراد عائلته.

لم أكتب ما أشتهي، وما أريد كتابته عن مجموعة كركوك بالذات فهي ظاهرة، وكلهم ربطتني بهم أواصر صداقة ما زالت مقيمة وخالصة: «وأنت مفلس تملك زمام المدينة/ تعاف أن تطلب شيئاً/ لأنك ممتلئ/ وتتحصن/ بحجاب يسقط بينك وبين العالم».

«لكنني مثل الآخرين أرتدي قناعاً/ يلبسه الموعودون بجنة منجزة/ يرحلون فيها وقد ابيض شعرهم من الانتظار».

أما الشاعر والناقد العراقي عبد الكريم كاظم، فيرى أن النص الشعري، في ممالك الراوي، لا يحيل إلى الشاعر وحسب، إنه يشي بخصوصياته وبكامل قدرتها على اليأس والأمل أو على الفرح والحزن والتذكر واستعادة التجربة.

في نصه، أيضاً، يستنجد الشاعر بما ترسَّخ لديه من رغبة وقناعة في إعادة المعنى، المعنى أيضاً يتجسد في المضمون الفكري للنص الشعري الذي يقترب من عوالم الشاعر المتشعبة ليتخذ المعنى، مرة أخرى، اتساعه من دون أن يقلل ذلك من تحكّمه بالمفردة الشعرية وبحركتها في عالم الشعر أو الكتابة الشعرية المتأملة.

هل ستتضاءل هيمنة التوسع في المعنى الشعري هنا ويظهر النص أكثر استقلالية، يتحرك في عالم المعنى، كراصدٍ دقيق ومساهم في بناء الشكل الفني واللغوي والرمزي، أي كطرف في المساحة التي يخلقها التخييل؟ هل وضع الشاعر نفسه بعيداً عن المعنى ليحاكي أشباحاً لا علاقة لها بالنص؟ من هذا التفسير، كما يبدو لي، استقى مؤيد الراوي عناصر بنائه الشعري والفكري واللغوي، وكان كتابه الشعري «ممالك» أصدق تعبير لفكره الشعري القائم على التوسع في المعنى أو البحث في فضاء المعنى.

رحل الراوي، وما زال الوقت أمامنا لتدوين حياة كاملة في الشعر العراقي تتمثل بجماعة كركوك التي غيَّرت الكثير منذ ستينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة، ما زال الوقت أمامنا لإنقاذ ذاكرة فاضل العزاوي ليدون لنا كل ما يعرفه عن تاريخ قريب.. لكنه كان بعيداً جداً بعد أن هاجر شعراء هذه الجماعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً..

بغداد | جاء خبر رحيل الشاعر العراقيّ مؤيّد الراوي من محل اقامته في برلين أمس الجمعة، مفجعاً لمحبّيه ومتابعيه في العراق وفي المغتربات التي يتوزّع فيها مثقفون وفنّانون من بلاد الرافدين، ممّن عرفوا الراحل واقتربوا من سيرته ومحطّات حياته الصعبة.

الراوي (1939- 2015)، من مواليد كركوك، عدّ من أبرز شعراء جيل الستينات في العراق، ومن الذين نشطوا ضمن «جماعة كركوك الأدبيّة». غادر العراق 1969 صوب عمان ثمّ بيروت، ومن ثمّ سافر إلى برلين للإقامة فيها منذ عام 1980، صدر له في الشعر: «احتمالات الوضوح» (1977 ــ عن مطابع مجلّة «فلسطين الثورة»- بيروت)، و»ممالك» (2010 دار الجمل- بيروت).

وفي ديوانه الأوّل، نجد نماذج جريئة ومهمّة من قصيدة النثر، يمكن القول معها إنّ مبتكرها سبّاق في تقديمها من بين شعراء كثر عرفتهم الساحة الأدبيّة العراقيّة والعربيّة أيضاً. صحيح انّه تأخّر كثيراً في إصدار ديوانه الثاني، لكنّ من قرأ «ممالك» الراوي، يعرف عمقه وقيمة الكتابة لديه، حيث الجزالة وقوّة الصياغة، تقف في الخلف منها عمليات حذف وتأنٍ وإعادة كتابة. كلّها تكوّنت بفعل تجارب حياتيّة قاسية عاشها الشاعر، مع معرفة صاغها نأيه عن كرنفالات «حبّ الظهور» في الساحة الثقافيّة، فهو لم يكن حتّى مهتماً بالنشر في صحيفة أو في ملحق أدبي. صار وحيداً بتأمّله الطويل، ولنلاحظ هنا الفرق بين عامي إصدار مجموعتيه، إذ تصل الفترة إلى ثلاثة عقود وأكثر، إلا أنّ ذلك لم يمنع من أن ينال كتابه الثاني الاهتمام والاحتفاء الكبير بشكل فاق شعراء مجايلين له، وآخرين أتوا بعده، ممّن لهم حضور دائم في مواقع التواصل الاجتماعيّ وفي المنابر الصحافيّة المعهودة.

هنا مقطع من قصيدة «ممثّلون» (ديوان ممالك)، نستدلّ به إلى قيمة المعنى في البناء الفنيّ لنصوصه: «العالمُ غرفةٌ/ تصغرُ وتكبرُ مثلما يرادُ لها/ تتحوّلُ بإشارةٍ من الغيبِ إلى احتفال/ تُذبحُ فيها الذبائح؛/ ساحة مَسلخٍ والقصابونَ فيها مُجدّون/ يمنحونَ الضحايا وثائقَ البراءة،/ لا تفيدُ النواياـ كلّ فريسة مدموغة بالقدر./ يحفرُ الممثّلُ في هواجسهِ القديمة/ ليعثرَ له في عمق مَن راكمَ الحكاية/ شهوداً يطرقونَ الأبواب،/ وعلى مائدةِ قلبهِ المحترقِ يستضيفُ الأسلافَ:/ رواةٌ ـ رواةٌ غاضبونَ يستحضرونَ الوقائعَ/ يسلخونَ الجلدَ ويفقأونَ العيون..».

نعاه مثقفون وكتّاب من داخل العراق وخارجه، ومن ذلك ما كتبه الروائي حسين الموزاني: «أصبح اسمه جزءاً من الأسطورة العراقيّة الحديثة. كان متوقد الذهن دائماً ومجادلاً عنيداً ومطلعاً على الكثير من الأسرار والخفايا السياسيّة والاجتماعيّة. وسنفقد برحيله بالتأكيد أحد أهمّ أعمدة ثقافة المنفى العراقيّ وأبرز ممثّليها على الإطلاق».

رحل مؤيّد وعينه على العراق، فهو لم يملّ من ملاحقة أخبار بلده وتتبع مسارات الأمل التي تضيق أيّاماً وتعود لتتّسع في ساعات قلائل، لكنّه المرض الذي فتك به وأضعف بصره كثيراً، ليأخذه بعيداً إلى ممالك الصمت ومنفى الغياب الأخير.

أخيراً، هل نحلم؟ وأحلامنا كلّها هلوسة مجانين لا يبصرون قتامة الواقع، بأن يسمى شارع في مدينته كركوك، باسمه، أو أن تحمل مكتبة عامّة اسم هذه التجربة المتمرّدة والفذّة، ربّما ذلك بعيد في وطن البيروقراطية والبترول.

الشعراء يغيبون لكن الشعر باق، بين سطوره ترتع أرواحهم وأناملهم، جراحهم وأفكارهم كلها حية قافزة في وجه الموت، ترفضه وتأبى أن تنساق معه إلى النسيان. شاعر آخر من جماعة كركوك يغادر فوضى هذا العالم تاركا روحه العاتية في نصوصه، حيث توفي الشاعر والخطاط العراقي مؤيد الراوي (1939 – 2015) في منفاه بمدينة برلين الألمانية، مساء الخميس، بعد أيام من وفاة صديقه الشاعر وليد جمعة، وبعد يومين فحسب، على صدور ديوانه "سرد المفرد" عن منشورات الجمل في بيروت. والراوي أحد أبرز أسماء جماعة كركوك، التي ذاع صيتها في ستينات القرن الماضي كجماعة أدبية تطرح على نفسها الحداثة مشروعا، والتزام التجديد والابتكار منهجا إبداعيا لا حياد عنه، ظل يرافق أعضاءها حتى بعد ان فرقتهم الجغرافيا والزمن. وقد ظل الشاعر ينحت قصيدته في النثر فاتحا آفاقا جديدة في كل مرة أمام قصائده وفي أذهان ومخيلات قرائه، وهو الذي عرف عنه من مجايليه أن "قصائده تمتاز بجديتها وتتمتع بطرافتها".

العرب [نُشر في 12/10/2015، العدد: 10064، ص(15)]

لندن - “العرب” تنشر شهادات عن الشاعر العراقي الراحل مؤيد الراوي لشعراء سواء ممن جايله من جماعة كركوك أو ممن تأثر بشعره وارتبط به شاعرا وإنسانا.

منذ سنوات وأنا أتابع الحالة الصحية للشاعر العراقي مؤيد الراوي عبر زوجته المخلصة فخرية البرزنجي، كانت حالته قلقة ولكن الزوجة المخلصة ورفيقة الدرب التي طالما حكت لي عن مؤيد الراوي الزوج والشاعر والمثقف الحسّاس والمزاجيّ، الشاعر الذي عرفته عبر جماعة كركوك الأثيرة والأقرب إلى ذائقتي الشعرية، ومؤيد الراوي -حسب ما قرأته- كان صاحب الحضور الواضح ضمن هذه الجماعة بكركوك في نهاية الخمسينات والستينات من القرن المنصرم.

حين انتقل شعراء جماعة كركوك إلى بغداد، كان الشعراء البغداديون والذين سبقوهم بالوصول إلى بغداد، يطلقون عليهم جماعة “التركمان” لم يكن مصطلح “جماعة كركوك” شائعا، وثمة مَن رفض المصطلح وادّعى أنه جدّ متأخر. إن السبب في إطلاق لقب “التركمان” على شعراء ألقاب بعضهم عربية، وآخرون أسماؤهم تدلّ على سريانيتهم، لأن مدينة كركوك كانت حتى الستينات من القرن العشرين بغالبية تركمانية، التركمان الذين أتى بهم المعتصم ثم تكاثروا بعد الغزو السلجوقي (سنة 1055 ميلادية)، لتتحول مدينة عربخا (كركوك) بمرور الوقت إلى مدينة بغالبية تركمانية بعد أن كان السريان والعرب قوام أهلها، وكان ريفها مصيفا لبني شيبان.

جماعة التركمان منها أنور الغساني وجليل القيسي وفاضل العزاوي ومؤيد الراوي، والأخير من السادة الأشراف، عمّه من رجالات الثورة العربية الكبرى ومؤسسي الحكم الوطني في العراق، حسبما ذكرته لي زوجته السيدة فخرية البرزنجي، وكان سبب سؤالي أن شخصا من أدباء العراق وباحثيه، أخبرني بشيء من الاعتداد والغرور أن مؤيد الراوي تركماني، وزعم أن انتسابه إلى العرب ادّعاء، فاتصلت بزوجة الراحل وأبدت استهجانها لهذا الكلام، مؤكدة ما سمعته من مؤيد الراوي ومنها سابقا.

مؤيد الراوي الذي ناضل من أجل عراق يسع الجميع، حين تحدّث أحد أقرب المقربين إليه من الشعراء العراقيين غير العرب ضدّ العرب في العراق ومرددا جملة لا تليق بشاعر في مثل قامته أن يفكر بها لا أن يقولها، ألا وهي “العرب سبب خراب العراق فليخرجوا من وطننا” جاء ردّ الشاعر مؤيد الراوي بكل صلابة الماسك بجمرة مبادئه “أنا عربي” تأكيد الشاعر لعروبته في هذا الموقف يبرهن أن مؤيد الراوي المناضل اليساري المؤمن بحقوق الأقليات وحق الاختلاف والحفاظ على الخصوصيات الثقافية لفئات العراق جميعها، نضاله ضدّ التطرف والتعصب والإلغاء والإقصاء وكل أشكال التمييز والعنصرية.

كان مؤيّد الراوي من الشعراء المتفردين في جيل الستينات العراقي، وقبل وفاة سركون بولص بسنة تقريبا، كان الراوي محور حديثنا في مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من ساعة ونصف، كنت في هيروشيما، وسركون بولص في مستقره الأميركيّ، نتحاور حول تجربة شاعر يعيش في برلين منذ أكثر من ربع قرن، وجدت سركون يدافع عن تجربة صديقه أمام كل سؤال يصدر مني، كنت أورد الأسئلة لأتعلم من شاعر أعتقد أن تجربته الشعرية هي الأقرب إلى ذائقتي، عبر سركون بولص علمت أن مؤيد الراوي لديه نتاج واضح لكنه غير منشور، وأن سركون بولص يلحّ عليه لنشره في كتاب، وتحقق هذا الأمر بعد مدة، إذ صدر الكتاب تحت عنوان “ممالك” عن دار الجمل.

الشاعر العراقي مؤيد الراوي من أهم شعراء الحداثة وقصيدة النثر العراقية عاش بعيدا عن الأضواء

بعد هذا الحديث مع سركون بولص، علمت من مؤيد الراوي نفسه، أنه يهتم بتنقيح القصيدة كثيرا، وقال لي بالحرف الواحد “إنني أكتب القصيدة مثل معمار، أدقّق في ما أكتب وأنقّح كثيرا، وبين فترة وأخرى أعود إليها لأحذف كلمة هنا وجملة هناك”.

ثمة أسماء لا تحبّ الأضواء، أو أنها لا تجيد التسويق لأنفسها، وبعضها بسبب عدم حضورها المستمر في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، حيث كان ذلك سببا رئيسيا لبقائها في الظلّ، وما يميز الشاعر الراحل أنه كان منتشٍ بعزلته، لا يحبّ الأضواء، ولا يجيد التسويق لنفسه، ولا يهمّه هذا الأمر أصلا، وعلى الرغم من أنه بدأ حياته صحفيّا، وعمل في بيروت في الصحافة الفلسطينية، وجاءت هجرته إلى ألمانيا (برلين) لأن النظام وضعه في قائمة الاغتيالات، وبنصيحة من ياسر عرفات حسب ما أخبرتني به زوجته، تركوا بيروت إلى ألمانيا (الشرقية)، ولم يعرف له نشاط بالصحافة، مثله مثل كثيرين ممن هاجروا إلى بلدان اللجوء، لا سيما والصحافة العربية كانت متركّزة في لندن وباريس، ثم تَركّزت بعد ذلك في لندن، وهذا عامل مساعد في تنائي عدد كبير من الشعراء والأدباء العراقيين عن الصحافة.

مؤيد الراوي، شاعر لا يغفل دوره، وجيله حسبما أعتقد هو الأهم في العراق، أكثر من خمسين شاعرا وناقدا وقاصّا وروائيّا لم يتوقفوا عن العطاء إلا مع الموت، معظم الأجيال التي جاءت بعدهم، نصف مبدعي الجيل، وهج إبداعهم يخفت بعد سن الأربعين ومعظمهم يكاد يصمت أو يتحول إلى الصحافة أو الوظيفة الأكاديمية وهو لم يبلغ الخمسين إن لم يكن لم يبلغ الأربعين، إلاّ جيل الستينات العراقي. الموت فقط أوقف تدفق إبداع سركون بولص وحسين عبداللطيف ومحمود جنداري وأنور الغساني والأب يوسف سعيد ويوسف الحيدري وجليل القيسي ومحيي الدين زنكَنة ووليد جمعة ومحمد الجزائري وسواهم، وأخيرا الشاعر مؤيد الراوي

مؤيد الراوي شاعر ستيني خطير وفنان كلمات ومبدع سرد فائق القدرة، ولكننا للأسف لم نكن نعرفه، ولم يكتب عنه أحد، عراقيا، أو على الأقل لم يكن متاحا لنا أن نقرأ له خلال الثمانينات إلى زمن دخول الاحتلال والسبب كما يبدو أن مؤيد كان خارج السجل الرسمي للشعر والشعراء في زمن النظام السابق ومن المغضوب عليهم رغم أهميته كشاعر حداثي من طراز مميز وإنسان من نوع راق كما بدا لنا حين قرأنا له وعرفناه وهو مثل أغلب جماعته: جان دمو، وسركون بولص وغيرهما، كان قد هاجر مبكرا بعد أن حاول أن يقدم مجموعته الأولى “نزهة في غواصة” والتي رفضت من الرقابة فغادر إلى بيروت وبعد بضع سنين ظهرت مجموعته “احتمالات الوضوح” 1974. وهو الديوان الذي أثبت فيه مؤيد الراوي أنه واحد من أهم شعراء قصيدة النثر في العراق وفي العالم العربي، وكان له تأثير مهمّ في أن يكون للقصيدة النثرية مسار جاد ومرموق، وهذا رأي الشاعر سعدي يوسف وهو رأي صائب تماما.

وإن لمؤيد أعمالا سردية مهمة هي “زيارة لينين” و”المكان الأول”، وهي أعمال مهمة حقا أبدع فيها إبداعا تنويريا مدهشا كأنه مسافر شديد الملاحظة وكثير الدهشة أتمنى أن أراها وهي في أيدي شعرائنا ومثقفينا اليافعين لأنها دروس لطيفة وعميقة.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود ظهرت مجموعته الأخيرة “ممالك”، والصادرة عن دار الجمل عام 2010، والتي أتيح لي أن أقرأ بعض نصوصها الطويلة نسبيا لأرى أن هناك شاعرا كبيرا لا يكترث كثيرا بالشهرة، ولكنه بالتأكيد شاعر مبدع ذو خيال ساحر وروح عظيمة عاشقة للإنسان والحب والسلام وصاحب عوالم ساحرة ومدهشة والرجل عراقي إلى حدّ النخاع عالي الأنسنة، ومجرّد قراءة أولية لنصوصه لا تعطينا ما يكفي لفهم تغريدات هذا المهاجر القديم، ورغم طول نصوصه التي تكاد تقترب من الروح الملحمية، إلا أن مؤيد لم يكن يحبّ الهذر والمفردة الزائدة.

مؤيد الراوي شاعر مهمّ أهمل كثيرا، وهذا ظلم محض، فهل نستطيع أن ننصفه بعد رحيله؟ أتمنى ذلك…

لا يمكن لكركوك أن تكتمل في الذاكرة دون أن نستدعي مؤيد الراوي.

لقد كان شيئا شبيها بسرّة المدينة، تنحدر أنهارها إلى بيته وتنهض فيه صيحات جنود قدامى، من أرابخا وسومر وأكد. هكذا كان يريد لنفسه أن يكون محاطا بأسلافه وممسكا بلحى أجداده كما كتب الراحل سركون بولص.

في العراق لم يكن ممكنا التعرّف على جماعة كركوك على نحو يجعلهم في مواجهتنا، كان جان دمو والبقية الباقية من الجماعة في العراق تمسك بهم حتى لا ينفرطوا من الذاكرة، ولكن بمعزل عن الأحاديث الشحيحة هذه لم يكن توفّر نصوصهم أمرا سهلا كما يعتقد البعض، فسركون بولص مثلا لم يصدر مجموعته الأولى “الوصول إلى مدينة أين” إلا عام 1985، ولم يكن الراوي على حدّ علمي مهتما بإصدار نصوصه، أما صلاح فائق فقد كان يتقلّب في عزلته، وكأنه يمعن في تخفيه حتى لا تحاصره جهة أو مكان. ويمكننا أن نقول الأمر ذاته عن الغساني وإلى حدّ ما جليل حيدر والأب يوسف سعيد.

عرفت مؤيد الراوي ومشروعه من خلال مجلة فراديس في عدد خصّصه الناشر لجيل الستينات، وعرّج فيه على جماعة كركوك، وكأنه كان في محاولة جادة لإعادة اكتشافهم وتركيزهم في الذاكرة الثقافية.

لا يمكن أن أنسى ذلك العدد الذي نشرت فيه مجموعة من صور مؤيد وهو في أوضاع يومية أخّاذة، ومن ثم التعليق الذي أورده كاتب المقال “مؤيد الراوي في يوم لا ينقصه الكسل” وكان يبدو بشعره الكثّ المشعّث وسيجارته التي توشك أن تحفر أخدودا في لحم أصابعه وملامحه الحادة، وكأنه عائد من غزوة أو من بلاد بعيدة.

كانت “ممالك” مؤيد الصادرة عن دار الجمل هي ما جعلنا نتعرّف على منطقته ورهاناته الشعرية بعد أن قرأنا عنه عرّابا للنقد بوجه عام والنقد التشكيلي على وجه الخصوص، ورساما ورجلا يشير ببراعة إلى مكامن القوة في التجارب على اختلافها وتنوعها.

من الموجع أن يرحل وفي قلبه وروحه أشياء لم تكتمل بعد، ربما كانت تركض به خيول الذاكرة إلى العراق، وربما كان يعكف ساعات على استعادة تفاصيل كثيرة لم يسعفه الوقت على تحقيقها.

الراوي شكل مع سركون بولص وصلاح فائق وفاضل العزاوي وآخرين مدرسة كركوك الشعرية

بين برلين وكركوك ترقد ممالك الراوي، ممالك تعبر به إليه في يوم لا تنقصه الحياة.

ينتسب الراحل الكبير الشاعر مؤيد الراوي إلى الصفحات الأولى من دفاتر الحداثة الشعرية العراقية التي تشكلت روحها الحية في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي، لذلك أرى أن من يريد أن يتعرف على مؤيد عن كثب كما حاولت عشرات المرات في ما مضى وحتى الآن، هو اللجوء إلى قراءة قصائده ودراستها والتمعن في جوهر كلماتها الصادمة.

كان مؤيد بما يمتاز به من كاريزما واضحة المعالم وشخصية ذات مواصفات مثيرة للآخر من حيث القامة المثالية بين الطول المحبب والقصر المثالي، لهذا كنا نراه نموذجا من نماذجنا المرتقبة كانت المقولة الشائعة في تلك الحقبة الستينية تقول بضرورة تغيير العالم، وكنا نعتقد أن هذا الجيل قادر على فعل التغيير، وأن مؤيد الراوي بحضوره الخلاق مع آخرين كأنور الغساني مثلا سوف يتمّ على يديه فعل التغيير.

قصائد مؤيد الراوي ظلت على قلتها في حينه هي المفتاح للغور عميقا في شخصيته المثالية، وبعد رحيله عن العراق في النصف الأول من السبعينات فوجئنا بإحدى المجلات العربية، ربما الكرمل أو مواقف، تنشر له إحدى أهم قصائده المدهشة “طلقة للعراق الذي نحبه”، لا لأن هذه القصيدة قد رسمت بحضورها الأخاذ ما عليه قصائد الشعراء العراقيين المنفيين، من قوة وتجاوز صريح بل ومواجهة لكل أشكال الطغيان آنذاك، بل ويمكن لقصيدة مؤيد هذه أن تظل شاهدا على سقوط السلطة الجائرة في طيات لعنة النسيان بينما يشمخ مؤيد الراوي وبقية زملائه في الصفحات الأولى من تاريخ البلد الذي خصص له مؤيد طلقة لكي يريحه من عذاب مستديم.

كان مؤيد يمثل نزوعا شخصانيا يماثل بالنسبة إلى الشبيبة العراقية المبدعة آنذاك اكتفاء ذاتيا يعوضها عن حضور أولئك الشعراء والمبدعين الأجانب. قد حاول العديد من الشعراء الشباب تقليد شعراء لهم حضورهم القوي في الساحة العراقية آنذاك، وكانت شخصية الراوي من أبرز هؤلاء الشعراء الذين أصبحوا نموذجا للذين جاؤوا من بعدهم خصوصا من شعراء المنفى، ولعله كان مسكونا بالحنين أثناء سنواته الأخيرة في منفاه الإجباري، حنين إلى تلك الرفقة النادرة من مبدعي مدينته الخالدة كركوك، ومن أبرز الأصدقاء سركون بولص وصلاح فائق وفاضل العزاوي وأنور الغساني والروائي الكبير جليل القيسي.

رَأيتَ,

ما لم نرَ:

(في مِحْجَريكَ عينان ِمن عقيق)

أبصَرتنا، نَرحَلُ بريح ٍ خفيفةٍ تضربُ قلوعنا .

آملينَ الدَهْشةَ، نَحمِلُ جمرَ ما سيأتي،

وأنتَ بنَفْس الحريق الذي شَبَّ،

مَكَثْتَ

لِسَفينَة ٍ

تُبحِرُ

مِنَ

الماضي

تنتظرُ لها ماء الطوَفان .

شاخِصاً في الزمان ِ، تُرَتّبُ تاريخهُ

تضعُ هذا الشخصَ هنا

وذاكَ الشخصَ هناك

لا لِمَوَدّةٍ، و إنّما الأرواحُ هكذا،

تَتَخاصَمُ

وتتصالحُ

بَعدَ كلّ غمْر ٍ، فتأتي السفيتةُ جانحة ً

تبدأ برَتقِ قعرها

مثلما تُهَذّبُ بالكلماتِ طفلاً يتعلمُ الكلام،

ثمّ تنحَتُ من الصلصال سِفْراً

للبقاءِ، وسِفراً للرحيل

لأنّكَ

تَوَهّمتَ

وَ رأيتَ

ها نَحنُ هنا

أمامنا أقفاصٌ طافِحَة ٌ بالوَهمِ،

نداريها بالنوم الطويل

لنوهِمَ الوَهْمَ

وَنحَمّلُ أيامناعلى فراشاتٍ تَموتْ .

نحنُ هنا، مُقنّعونَ بالرضى،

في غُرَفٍ مُقفلةٍ

نفتحُ أحياناً، في خدَرِ الوهم، أبواباً على الليل ِ

لعَلّ من يأتي سَيُدْهِشنا،

بيدِهِ مسحاة ٌ يُقَلّبُ الصدور

أو يَحْمِلُ لنا عُيوناً، جاءَ بها من الماضي،

نرى بها

وجوهَنا

في شِحَّةِ الفانوسِ

نَرمي النَردَ ونقامر، مثل لصوص ٍ، على مَن سَيأتي .

وماذا سيأتي في المنام ؟

طائرٌ أو صَيّاد طائر

أو ربما عَرّافٌ

يسردُ سيرتنا الموجزة

ويقترحُ أن نذهبَ

معَ المُهَرّبينَ

إلى تلكَ البلاد .

ها نحن أصبحنا مُفلسينِ من الوَهم

لأننا

كَرّرنا ما رأينا

والأيّام كانت الأيام، تّنزَعُ جلودها كالأفاعي

لِيَمْضي بنا الوقتُ

بطيئا

ونحن

ننتظرُ

ريحاً أخرى تنشِرٌ لنا القلوع

2

رَأيْتَ

ما لم نرَ:

(في مِحجَرَيكَ مرجان ٌ يَشِفّ عن رؤى، فيُنذِرُ عن جحيم ٍ يتكوّن)

على جَبينِكَ المعروقِ من التتبّعِ وَشمٌ لدهشةِ الطائراتِ، تُحِبّ الحريقَ

وهيَ تحَلّق . توَسّعُ المدى وتوَسّعها، ثمّ تُعَمِّقُ للموتى قبورهم؛

جُنودٌ يَربحونَ الحَربَ

وجنودٌ يخسرون:

رهانُ مُضاربٍ على قِناع ٍ قديم .

دهشَة ٌ في العينين الكليلتينِ، حينما

يُفَسَّر الموتُ ــ برضى الضمير ِ ــ

دَعابة ً

أو لعبَة مقامر ٍ

تنبعثُ غيمة ٌ كالزعفران

تُغطّي القرى

وَتُفَسّخُ الأشجارَ

لِتُعلِنَ الناسَ إضمامة وقودٍ من فحَمْ.

أقوى منَ الإلهِ انتحال الأنبياء.

أعلى من السماءِ طموح الأدعياء.

يأتونَ مثلَ راءٍ مُزَيَّفٍ، راهنَ

على القوَّةِ

ولم يخسر الرهان .

رأيتَ

كُلاً في مَخبَأهِ

ووَجهُكَ مُكرَّرٌ في غرفةِ النوايا حتى تعَكرتْ.

الرأسُ مغمضُ العينين ِ

لِئلا ترى

كائنات من شقوق السقفِ تدعوكَ الى الوليمة

بأكفّها السكاكين.

راقَبْتَ الأفاعيَ تقتاتُ على الأطفال ِ

مُتسللة ً إلى المهدِ الذي تهدْهدهُ

وتعبث في الرمادِ المتبقي أمامكَ .

3

رأيتَ

ما لم نرَ:

(في وسْع ِ عينيكَ زُمُرّدٌ ويغطّي حاجبيكَ الذَهَبْ)

هوَ التنبؤُ بما سيأتي:

قدَرٌ يحمِلُ ألغازاً، تفَكِكُ أنتَ أسرارها،

وتداوي الناسَ ــ منسوخينَ منَ الخوفِ ــ

تُضمّدهم في الأسِرّةِ:

جُثثٌ تخَشّبتْ وجَفّتْ منذ عَهْدٍ

يَفعَلُ الحَطّابُ بها ما يريد.

مِبْضَعكَ في القلبِ نِواحٌ

وأبوابكَ إليهم مُضَيَّعة المفاتيح.

هكذا المدنُ والطرقُ والسماءُ والطعامُ مُفْسَدَةٌ

والماءُ الذي يغسلُ الخطايا

يَسكُبُ تعويذةً للخلاصْ،

لكنّهُ دُعاءٌ بِلُغةٍ مُبهَمَةٍ

يَتَحَدّثُ بها الشيطان .

تَعرفُ إن الحريقَ الذي سيأتي

يَجيءُ بَعدَهُ الطوَفان،

وتراهُ الأنَ ثِماراً فاسِدَةً:

تَرى بعَينَيكَ الأوْبِئَة َ واقِفة ً

راع ٍ يقودُ رَعِيّتهِ إلى الذئاب

وكلّ بابٍ موصَدَة دونهُ على دعاءِ الصلاة،

ومن يُصَلّي الفجرَ

يَخافُ غِياب الزمن.

4

رأيتَ

ما لم نرَ:

رَأيتَ في الضغينةِ حقولاً لا تتعافى

وفي بذورِ الشّرِ

يَكبرُ الأطفالُ.

يَدٌ من المجهولِ تَمْنَعهم، وأنتَ تعود إليهم عجوزاً من الكهوف،

على ظهركَ المنحني تحملُ كنوزاً

جَمَعتها من السماء ــ

حينما تخاصمَت الآلهة ُ رَمَتْكَ بالهدايا؛

أسفارٌ لمواعيدٍ لا تتحقق

وتداولٌ لِدَعوَة الإثم

يُبَيّنُ لكَ ما في الليل من إضاءات

تشغلكَ الكتابة ُ على الطين،

تأتيكَ وتنهضُ منها السماواتُ، والأنهارُ تفيض.

سماؤكَ رمادِيّة ٌ، ونَهركَ المرتجى طافِحٌ بالجثث

تخوض في لغةٍ أخرى وأنتَ مُتنقّلٌ في الماضي

تمسك بخوفٍ

أصابِعَكَ التبْحَتُ عن الكتابةِ: عِظامٌ ليست لكَ

تختبيءُ في عشبِ الصيفِ مثل طير ٍ مذعور

وأصابع غيركَ على الفأسِ موشومة ٌ

تخفي نيتها وتنزلُ على الرقبة.

فِخاخٌ هيَ اللغة،

والكلمات التي تنحتها مُكرّرة

ينصبها صيّادٌ مُحِبٌ للطيور

وأنت قد خبِرتَ

الكلماتَ

هيَ

مُجَرّدُ كلمات،

تمضي بها الى الممالكِ القديمةِ

ثمّ ترجعها، الى الأرض، بالحكمةِ التي لا تجدي.

لكنَ الأرضَ، كما ترى، أرضٌ

وهكذا العناصر الأخرى

لا تتغيّر.

هكذا

الخليقة ُهِيَ

لا تحَرَّفُ

و لا تضيَّعُ بالكلمات

5

رأيتَ

ما لم نرَ:

(مدينة من حَجَر ٍ يفيض كلّ عام نهرها ثمّ يَجفُّ . محروسة ٌ بهذا الإدمان وبتقادم الزمن)

الى صَحْن ِ داركَ الصخري لجأت ملائكةٌ،

نسِيَها اللهُ أو أهمَلها لِحِكمَةٍ

أخلتْ قلعَة َ " كركوكَ " للجنودِ

يَعقِدونَ صفقة ً مَعَ التاريخ، يأخذون مخالِبَه.

يَعبرونَ جسرَ المدينةِ الحجري، ليوصدوا أبوابَ " شاطرلو"

مَدخل الجَنّةِ مُغلقٌ

وفي رأسِكَ يَضيعُ ألَقُ المكان .

ترى جنوداً يلبسونَ دروعَ الماضي

يبنونَ القلاعَ

ثمّ يُهَدّمونَ أسوارَها

مُثقّلينَ بالحديدِ ــ تتلصص عليهم ــ يَحرثونَ حدائِقَ " ألماز"

وفي الفجر، خوفاً من الذئاب، يَصرخ الموتى على تلّة " دامر باش"

فتحمل لهم رفشاً ليهربَ اللصوص.

بعيداَ تتخفى عن "صاري كهية " وتحوم حولَ " عَرَفَه " المسوّر بالأخضر:

أماكنٌ لكَ

تحتفظُ بها، وتحفظها لنا كسوار الذاكرة.

غرباء جاء وا كخيال المآتى ؛ عابرو الصحارى ومُهَرّبو الجبال

يخلطونَ الرملَ بالثلج

يطبخونَ على نار ٍ هادرة

يَتخيّلونَ المُدنَ دَعْوَة وليمةٍ

تعطيهم الحجرَ ومنعطفَ الطريق،

لكنّ المدينة مبهمة ٌ

ولها روحٌ تحْرِسها الآلهة ُ

تخفي عنكَ نهوضها، وفي الأسرار ِ ميراثٌ

يُغني العُمرَ

وَيَقي المدينة

6

رأيتَ

ما لم نرَ:

من زمان ٍ يولدُهذا الطاعون هنا،

وكان هذا الحريقُ دوماً

ذريعَة ً للتطهّر

فأرَدتَ أن تأتي إلينا

هارباً

برداءٍ

وبمسوحِ

قِدّيس

غافِلاً بأنّ اليُتْمَ بين اليتامىعواءٌ

ينبعِث من نهش الكلاب

7

رأيتَ

ما لم نرَ:

(فصولاً مُقفرة ً، لا وردة تشعُّ في الذاكرة)

يعيدها الأمواتُ من زمان ٍ رماداً، أو

وجوهاً مُبهمة ً تنمحي، كما الأشباحُ؛

بحمى مريضٍ أو مَعْتوهٍ بماض ٍ

ينسجُ أطيافاً لِمؤونةٍ في المجاعة

جئناكَ صباحا، وفي أيدينا مرافئ للسفر

(كلّ بحر كانَ حديقة لزهورنا الذابلة)

جِئناكَ غرقى بالكحول مساءً

ثمّ هادنّاكَ بالحوارات وقت الظهيرة

نحمِلُ ناراً تُوَشّحُ بها غِبطتكَ الأليفة

فارس الوقتِ أسميناكَ،

وخيولكَ الخيال

أنتَ هنا، صَحوَة ٌ مُرتجى

وأنتَ هناكَ، بالتذَكر ِ،

زؤادَة ٌ في أكياسِنا . ونحنُ، كما ترى،

نُقلِّبُ السيرة َونعودُ إليكَ خفيَة ً

لِنأكلَ معاً فطورَ الصباح .

مِنْ زمان ٍ نخافُ معاً

أن يأتيَ الماضي، حاضراً أمامنا،

ثقيلاً نمسكهُ،

ثمّ نفحَصهُ،

غيْمَة من حديد

فتصبَحُ الفصولُ أمامنا مُقفِرَة ً.

8

رأيتَ

ما لم نرَ:

يَمضي الزمانُ بكَ كقطار ٍ عتيق،

يُسَيّرهُ اللهُ لكَ بطيئاً

لحكمَةٍ في الموتِ

أو لِنداءٍ من القيامة .

أيّامٌ يُلوّثُ دخانها العُمْرَ، ويوشيهِ بالسواد

مثل راياتِ الخطيئة؛

تُشجِّعُ الضرْبَ وتشقّ الصدور .

هيَ عُتْمَة ٌ إذا،ً

وأنتَ في الظلمَةِ تفتحُ الضوءَ للمشهَد:

ممثلونَ بأقنعةٍ، وحكواتيٌ تحتَ عباءتِهِ ضباع

يَجعَلُ الناسَ في الليل يطوفونَ

وعشاؤهم في صُحون ٍ من الدم.

ها نحنُ نرى

وأنتَ، أيضاً، ترى

في الضوءِ العَكِر ِ طقوصاً بأعراس ٍ مُلفّقةٍ تقام؛

خِرَقُ أعلامٍ يباركها اللهُ

مَعْقودَة ٌ سارياتها بالتعاويذِ لِوَجهٍ يتكرر

ماثلٌ بالتفويض يباركُ الجموعَ

فيَعودُ الطبّالونَ، هكذا، من البهجةِ

مُتْعَبينَ

غائبين

قادتْ مَزاميرُهم الناسَ الى البحر غرقى

9

رأيتَ

ما لم نرَ:

(في عينيكَ الدامِعَتينِ حيرة المعرفة)

الدمُ يوغِلُ في المدينةِ

يغسلونَ بهِ الأمواتَ

ويرتدونَ الكفنَ، بُردَة ً مُهَلهَلة ً من بياض .

البِلادُ مُسَوّرَة ٌ

والروحُ فاسِدَةٌ،

وأنتَ، في وليمَتكَ المستمرةِ ساحِرٌ

وحارس للمدينةِ

تُحضِرُنا في غفلةٍ من المحاصرينَ

تحكي لنا عَنِ الخَطايا

وعَنِ العِقابِ،

ماثلٌ كفأس ٍ

مكتوبٌ على الجبينِ

منذ الأزلْ

رَأيتَ,

ما لم نرَ:

(في مِحْجَريكَ عينان ِمن عقيق)

أبصَرتنا، نَرحَلُ بريح ٍ خفيفةٍ تضربُ قلوعنا .

آملينَ الدَهْشةَ، نَحمِلُ جمرَ ما سيأتي،

وأنتَ بنَفْس الحريق الذي شَبَّ،

مَكَثْتَ

لِسَفينَة ٍ

تُبحِرُ

مِنَ

الماضي

تنتظرُ لها ماء الطوَفان .

شاخِصاً في الزمان ِ، تُرَتّبُ تاريخهُ

تضعُ هذا الشخصَ هنا

وذاكَ الشخصَ هناك

لا لِمَوَدّةٍ، و إنّما الأرواحُ هكذا،

تَتَخاصَمُ

وتتصالحُ

بَعدَ كلّ غمْر ٍ، فتأتي السفيتةُ جانحة ً

تبدأ برَتقِ قعرها

مثلما تُهَذّبُ بالكلماتِ طفلاً يتعلمُ الكلام،

ثمّ تنحَتُ من الصلصال سِفْراً

للبقاءِ، وسِفراً للرحيل

لأنّكَ

تَوَهّمتَ

وَ رأيتَ

ها نَحنُ هنا

أمامنا أقفاصٌ طافِحَة ٌ بالوَهمِ،

نداريها بالنوم الطويل

لنوهِمَ الوَهْمَ

وَنحَمّلُ أيامناعلى فراشاتٍ تَموتْ .

نحنُ هنا، مُقنّعونَ بالرضى،

في غُرَفٍ مُقفلةٍ

نفتحُ أحياناً، في خدَرِ الوهم، أبواباً على الليل ِ

لعَلّ من يأتي سَيُدْهِشنا،

بيدِهِ مسحاة ٌ يُقَلّبُ الصدور

أو يَحْمِلُ لنا عُيوناً، جاءَ بها من الماضي،

نرى بها

وجوهَنا

في شِحَّةِ الفانوسِ

نَرمي النَردَ ونقامر، مثل لصوص ٍ، على مَن سَيأتي .

وماذا سيأتي في المنام ؟

طائرٌ أو صَيّاد طائر

أو ربما عَرّافٌ

يسردُ سيرتنا الموجزة

ويقترحُ أن نذهبَ

معَ المُهَرّبينَ

إلى تلكَ البلاد .

ها نحن أصبحنا مُفلسينِ من الوَهم

لأننا

كَرّرنا ما رأينا

والأيّام كانت الأيام، تّنزَعُ جلودها كالأفاعي

لِيَمْضي بنا الوقتُ

بطيئا

ونحن

ننتظرُ

ريحاً أخرى تنشِرٌ لنا القلوع

2

رَأيْتَ

ما لم نرَ:

(في مِحجَرَيكَ مرجان ٌ يَشِفّ عن رؤى، فيُنذِرُ عن جحيم ٍ يتكوّن)

على جَبينِكَ المعروقِ من التتبّعِ وَشمٌ لدهشةِ الطائراتِ، تُحِبّ الحريقَ

وهيَ تحَلّق . توَسّعُ المدى وتوَسّعها، ثمّ تُعَمِّقُ للموتى قبورهم؛

جُنودٌ يَربحونَ الحَربَ

وجنودٌ يخسرون:

رهانُ مُضاربٍ على قِناع ٍ قديم .

دهشَة ٌ في العينين الكليلتينِ، حينما

يُفَسَّر الموتُ ــ برضى الضمير ِ ــ

دَعابة ً

أو لعبَة مقامر ٍ

تنبعثُ غيمة ٌ كالزعفران

تُغطّي القرى

وَتُفَسّخُ الأشجارَ

لِتُعلِنَ الناسَ إضمامة وقودٍ من فحَمْ.

أقوى منَ الإلهِ انتحال الأنبياء.

أعلى من السماءِ طموح الأدعياء.

يأتونَ مثلَ راءٍ مُزَيَّفٍ، راهنَ

على القوَّةِ

ولم يخسر الرهان .

رأيتَ

كُلاً في مَخبَأهِ

ووَجهُكَ مُكرَّرٌ في غرفةِ النوايا حتى تعَكرتْ.

الرأسُ مغمضُ العينين ِ

لِئلا ترى

كائنات من شقوق السقفِ تدعوكَ الى الوليمة

بأكفّها السكاكين.

راقَبْتَ الأفاعيَ تقتاتُ على الأطفال ِ

مُتسللة ً إلى المهدِ الذي تهدْهدهُ

وتعبث في الرمادِ المتبقي أمامكَ .

3

رأيتَ

ما لم نرَ:

(في وسْع ِ عينيكَ زُمُرّدٌ ويغطّي حاجبيكَ الذَهَبْ)

هوَ التنبؤُ بما سيأتي:

قدَرٌ يحمِلُ ألغازاً، تفَكِكُ أنتَ أسرارها،

وتداوي الناسَ ــ منسوخينَ منَ الخوفِ ــ

تُضمّدهم في الأسِرّةِ:

جُثثٌ تخَشّبتْ وجَفّتْ منذ عَهْدٍ

يَفعَلُ الحَطّابُ بها ما يريد.

مِبْضَعكَ في القلبِ نِواحٌ

وأبوابكَ إليهم مُضَيَّعة المفاتيح.

هكذا المدنُ والطرقُ والسماءُ والطعامُ مُفْسَدَةٌ

والماءُ الذي يغسلُ الخطايا

يَسكُبُ تعويذةً للخلاصْ،

لكنّهُ دُعاءٌ بِلُغةٍ مُبهَمَةٍ

يَتَحَدّثُ بها الشيطان .

تَعرفُ إن الحريقَ الذي سيأتي

يَجيءُ بَعدَهُ الطوَفان،

وتراهُ الأنَ ثِماراً فاسِدَةً:

تَرى بعَينَيكَ الأوْبِئَة َ واقِفة ً

راع ٍ يقودُ رَعِيّتهِ إلى الذئاب

وكلّ بابٍ موصَدَة دونهُ على دعاءِ الصلاة،

ومن يُصَلّي الفجرَ

يَخافُ غِياب الزمن.

4

رأيتَ

ما لم نرَ:

رَأيتَ في الضغينةِ حقولاً لا تتعافى

وفي بذورِ الشّرِ

يَكبرُ الأطفالُ.

يَدٌ من المجهولِ تَمْنَعهم، وأنتَ تعود إليهم عجوزاً من الكهوف،

على ظهركَ المنحني تحملُ كنوزاً

جَمَعتها من السماء ــ

حينما تخاصمَت الآلهة ُ رَمَتْكَ بالهدايا؛

أسفارٌ لمواعيدٍ لا تتحقق

وتداولٌ لِدَعوَة الإثم

يُبَيّنُ لكَ ما في الليل من إضاءات

تشغلكَ الكتابة ُ على الطين،

تأتيكَ وتنهضُ منها السماواتُ، والأنهارُ تفيض.

سماؤكَ رمادِيّة ٌ، ونَهركَ المرتجى طافِحٌ بالجثث

تخوض في لغةٍ أخرى وأنتَ مُتنقّلٌ في الماضي

تمسك بخوفٍ

أصابِعَكَ التبْحَتُ عن الكتابةِ: عِظامٌ ليست لكَ

تختبيءُ في عشبِ الصيفِ مثل طير ٍ مذعور

وأصابع غيركَ على الفأسِ موشومة ٌ

تخفي نيتها وتنزلُ على الرقبة.

فِخاخٌ هيَ اللغة،

والكلمات التي تنحتها مُكرّرة

ينصبها صيّادٌ مُحِبٌ للطيور

وأنت قد خبِرتَ

الكلماتَ

هيَ

مُجَرّدُ كلمات،

تمضي بها الى الممالكِ القديمةِ

ثمّ ترجعها، الى الأرض، بالحكمةِ التي لا تجدي.

لكنَ الأرضَ، كما ترى، أرضٌ

وهكذا العناصر الأخرى

لا تتغيّر.

هكذا

الخليقة ُهِيَ

لا تحَرَّفُ

و لا تضيَّعُ بالكلمات

5

رأيتَ

ما لم نرَ:

(مدينة من حَجَر ٍ يفيض كلّ عام نهرها ثمّ يَجفُّ . محروسة ٌ بهذا الإدمان وبتقادم الزمن)

الى صَحْن ِ داركَ الصخري لجأت ملائكةٌ،

نسِيَها اللهُ أو أهمَلها لِحِكمَةٍ

أخلتْ قلعَة َ " كركوكَ " للجنودِ

يَعقِدونَ صفقة ً مَعَ التاريخ، يأخذون مخالِبَه.

يَعبرونَ جسرَ المدينةِ الحجري، ليوصدوا أبوابَ " شاطرلو"

مَدخل الجَنّةِ مُغلقٌ

وفي رأسِكَ يَضيعُ ألَقُ المكان .

ترى جنوداً يلبسونَ دروعَ الماضي

يبنونَ القلاعَ

ثمّ يُهَدّمونَ أسوارَها

مُثقّلينَ بالحديدِ ــ تتلصص عليهم ــ يَحرثونَ حدائِقَ " ألماز"

وفي الفجر، خوفاً من الذئاب، يَصرخ الموتى على تلّة " دامر باش"

فتحمل لهم رفشاً ليهربَ اللصوص.

بعيداَ تتخفى عن "صاري كهية " وتحوم حولَ " عَرَفَه " المسوّر بالأخضر:

أماكنٌ لكَ

تحتفظُ بها، وتحفظها لنا كسوار الذاكرة.

غرباء جاء وا كخيال المآتى ؛ عابرو الصحارى ومُهَرّبو الجبال

يخلطونَ الرملَ بالثلج

يطبخونَ على نار ٍ هادرة

يَتخيّلونَ المُدنَ دَعْوَة وليمةٍ

تعطيهم الحجرَ ومنعطفَ الطريق،

لكنّ المدينة مبهمة ٌ

ولها روحٌ تحْرِسها الآلهة ُ

تخفي عنكَ نهوضها، وفي الأسرار ِ ميراثٌ

يُغني العُمرَ

وَيَقي المدينة

6

رأيتَ

ما لم نرَ:

من زمان ٍ يولدُهذا الطاعون هنا،

وكان هذا الحريقُ دوماً

ذريعَة ً للتطهّر

فأرَدتَ أن تأتي إلينا

هارباً

برداءٍ

وبمسوحِ

قِدّيس

غافِلاً بأنّ اليُتْمَ بين اليتامىعواءٌ

ينبعِث من نهش الكلاب

7

رأيتَ

ما لم نرَ:

(فصولاً مُقفرة ً، لا وردة تشعُّ في الذاكرة)

يعيدها الأمواتُ من زمان ٍ رماداً، أو

وجوهاً مُبهمة ً تنمحي، كما الأشباحُ؛

بحمى مريضٍ أو مَعْتوهٍ بماض ٍ

ينسجُ أطيافاً لِمؤونةٍ في المجاعة

جئناكَ صباحا، وفي أيدينا مرافئ للسفر

(كلّ بحر كانَ حديقة لزهورنا الذابلة)

جِئناكَ غرقى بالكحول مساءً

ثمّ هادنّاكَ بالحوارات وقت الظهيرة

نحمِلُ ناراً تُوَشّحُ بها غِبطتكَ الأليفة

فارس الوقتِ أسميناكَ،

وخيولكَ الخيال

أنتَ هنا، صَحوَة ٌ مُرتجى

وأنتَ هناكَ، بالتذَكر ِ،

زؤادَة ٌ في أكياسِنا . ونحنُ، كما ترى،

نُقلِّبُ السيرة َونعودُ إليكَ خفيَة ً

لِنأكلَ معاً فطورَ الصباح .

مِنْ زمان ٍ نخافُ معاً

أن يأتيَ الماضي، حاضراً أمامنا،

ثقيلاً نمسكهُ،

ثمّ نفحَصهُ،

غيْمَة من حديد

فتصبَحُ الفصولُ أمامنا مُقفِرَة ً.

8

رأيتَ

ما لم نرَ:

يَمضي الزمانُ بكَ كقطار ٍ عتيق،

يُسَيّرهُ اللهُ لكَ بطيئاً

لحكمَةٍ في الموتِ

أو لِنداءٍ من القيامة .

أيّامٌ يُلوّثُ دخانها العُمْرَ، ويوشيهِ بالسواد

مثل راياتِ الخطيئة؛

تُشجِّعُ الضرْبَ وتشقّ الصدور .

هيَ عُتْمَة ٌ إذا،ً

وأنتَ في الظلمَةِ تفتحُ الضوءَ للمشهَد:

ممثلونَ بأقنعةٍ، وحكواتيٌ تحتَ عباءتِهِ ضباع

يَجعَلُ الناسَ في الليل يطوفونَ

وعشاؤهم في صُحون ٍ من الدم.

ها نحنُ نرى

وأنتَ، أيضاً، ترى

في الضوءِ العَكِر ِ طقوصاً بأعراس ٍ مُلفّقةٍ تقام؛

خِرَقُ أعلامٍ يباركها اللهُ

مَعْقودَة ٌ سارياتها بالتعاويذِ لِوَجهٍ يتكرر

ماثلٌ بالتفويض يباركُ الجموعَ

فيَعودُ الطبّالونَ، هكذا، من البهجةِ

مُتْعَبينَ

غائبين

قادتْ مَزاميرُهم الناسَ الى البحر غرقى

9

رأيتَ

ما لم نرَ:

(في عينيكَ الدامِعَتينِ حيرة المعرفة)

الدمُ يوغِلُ في المدينةِ

يغسلونَ بهِ الأمواتَ

ها هو ذا شاعر مغاير تجاوز السبعين سنةً، يصدر ديوانه الأول، وهو عمر يكون فيه المبدع على حافة الوداع، إنْ كان على الصعيد الإبداعي أو الفيزيولوجي، أو على وشك النضوب والتقحّل وفي أحسن الأحوال اجترار منجزه السابق بطرائق محسّنة.

إنه الشاعر مؤيد الراوي، المنظر الشفاهي والمرشد الروحي لجيل الستينات العراقي آثر العزلة والصمت والهروب من الوجع الإعلامي وهو في مطالع حياته الأدبية، لكن حضوره تجلى فنياً في نقده الفن التشكيلي، كما شغل سكرتارية الكثير من المجلات العراقية والعربية كمخرج ومصمم لها، التقيته المرة الأولى في بيروت في نهاية 1979 في مكاتب مجلة «فلسطين الثورة» حيث كان يعمل كسكرتير للتحرير، حينها كان قد صدر له كتاب «احتمالات الوضوح» الذي تم طبعه في مطابع المجلة، لكن لم يلاقِ الاهتمام والمتابعة وسط ذلك الضجيج الطاغي الذي كان يحوّل كل شيء جميل الى مجرد كتاب صادر ضمن آلاف الكتب والكراريس التي كانت تصدر أوانذاك من دون أن تترك أي انطباع لدى المتلقي الدائخ بدخان الحروب ودوي القنابل، والذي عتّم عليه أكثر هو سفر الشاعر مضطراً الى العاصمة الألمانية برلين لغرض الإقامة بعد أن اغتيل رئيس تحرير المجلة خالد العراقي المعارض لسياسة النظام العراقي السابق.

إذاً، منذ ثلاثين سنةً، ومؤيد الراوي في برلين، حتى أصدر ديوان «ممالك» عن دار «الجمل» بصفحات تتعدى المئتين وخمسين صفحة، ليأتي هذا الديوان بمثابة أعمال الراوي الشعرية، إن جاز التعبير، ففيه كل ما كتب خلال الإقامة البرلينية، أنه عمل أنجز في الصمت وأنتج صمتاً جمالياً يفوق الكلام ويتعداه الى منابع الرؤى ووهاد الخيال، الى حيث تحبو الحرية، الى حيث تنشر البكورية غلالتها البيضاء.

من هنا تبدو قصائد مؤيد الراوي في «ممالك» قصائد ناصعة، غير ملوثة بأدواء الترصيع والزخرفة والعدوى البلاغية الموقعة بالرنين المستدعى من الصنج الصادح بالنبرة العالية، ولهذا نجد مؤيداً يروي ويحكي ويخبر قصصاً عن البراءات الأولى، عن التكاوين منذ بدء الخليقة، عن آدم وخطيئته، ثم نزوله الى الأرض، عن نوح ولوعته منذ الطوفان، وعن جلجامش وحيرته منذ موت أنكيدو وعن الخراب وطلله منذ غياب أريدو وسومر وصعود ونزول الآلهات فوق مياه الرافدين ليتطهرن من الأوضار ويغتسلن بماء الحكمة، علّ هذه الأرض تبقى ويبدأ النسل بالنشور، هكذا يخبرنا الراوي في مسرده الشعري عن رؤيته الجمالية في الحياة والفن والزمن والتاريخ، مستنداً الى الماضي من دون أن يتوكأ عليه ومغترفاً من الحاضر وأوقاته الصعبة من دون أن يسقط في السطحي والعابر، فقصائد مؤيد لا تشي إلا بالرؤيا، حتى حين يكتب عن اليومي، فإنه يكتب عن الجرح الإنساني فيه، يكتب عن الزمن العميق للمحنة، كما هو حاله في القصائد الكثيرة المكتوبة عن المهاجرين عبر البحر الى أوروبا، حيث شبح الموت والغرق والوقوع في الأسر يطاردهم ولا منجاة هناك، في افق مدلهم يحصد الفقراء والباحثين عن مأوى وملاذ ولقمة في شرك الحياة، هذه الحياة التي يراها مؤيد هي موت ايضاً.

وكذلك هو الأمر يتجلى في القصائد المكتوبة عن أصدقائه كسركون بولص وجان دمّو وجليل القيسي، لكل واحد منهم حكاية طويلة لا نهائية تجمع جغرافية الكائن بجغرافية البلاد، لكي يندغما ويندمجا مع حكاية الراوية، لأن الحكاية هي واحدة، تأريخها ومكانها وحتى زمنها فهو واحد، هنا الكائن هو مزيج من الأسطورة ووهجها، من التاريخ وموجه المتلاطم، من الحياة بأبعادها الأربعة، حيث الزمن هو زمن عمودي، يمتد من ميلاد الكائن الى ميلاد الآلهة، إنه زمن جامع توحيدي، وتاريخ متطابق مع تاريخ الراوي، وتاريخ الاثنين هو من تاريخ سرجون الأول، تاريخ مولود في أرض آشور المجبولة من الريح والمطر والضوء والماء، الماء الرافديني، ماء البدايات الأولى، للخلق والتكوين.

إنها إذاً، تقنيات كتابية، يلجأ اليها الشاعر، متخذاً منها رموزاً وأقنعة أو متخذاً صفة التماهي مع الآخر، صفة الإبدال من أجل الحلول في جسد الآخر، متلبساً صفاته وعاداته وطبائعه، من هنا يصبح الجلاد هو الضحية وبالعكس، فالجاسوس الذي يراقب كما ورد في قصيدة «تماثل الصورة» هو الطريدة ايضاً، إنها مزية مسرحية، ذات دعابة سوداوية، اعتمدت منزعاً مثنوياً، فما دام هناك نور، فهناك ظلام ايضاً، والخير ثمة شر يقابله، هي ثنائية كامنة في نسق الوجود المليء بالمتناقضات، ولذا يحفل الديوان بحوادث درامية، يعلوها حس تراجيدي يجتاح معظم القصائد، يغذيها الشك الرؤيوي والقلق الباطني مع حس بانعدام الجدوى لكن الذكرى ومشتقات الحنين وسرحان الغابر وايغاله في البعيد هو ما يعيد للحاضر بعض المباهج الجوانية وقد تجلى ذلك واضحاً في قصيدته عن الروائي والقاص جليل القيسي التي أحالت أجمة شائكة الى غابة من سرور.

أما ما يستميل الدهش ويستدرج الإبهار فقد تجسد جلياً في قصيدة «صورة محمد» التي انتهجت التجريب الجمالي نهجاً لها من خلال استخدامها الامتداد التعبيري – الأفقي والعمودي كمعمار له بنية دلالية – إشارية تحيل الى استنطاق المقدس ومساءلته وفق ضوء الحاضر المفعم بلغة منسلة من معجم مأسوي، لا يفصح عن الفحوى بلغة اليومي والبسيط بل نراه مغلفاً بغلالة من الغموض الشفاف والمقنع، إذ ليس من قبيل المصادفة أن تحمل مجموعته المنسية الأولى احتمالاً بالوضوح، أي كل شيء في «ممالك» محجوب بهالة من الخداع الفني والمواربة المتحايلة على المعنى، لأن لغة مؤيد الشعرية هي لغة سرية، مهمتها الإيغال في الماوراء، وليس مهمتها الإعلان والمكاشفة.

تكثر في الديوان، مفردات مثل الذئب والضبع والثعلب، هذه الحيوانات الماكرة، يوظفها مؤيد حسب سياقها الفني الذي تتطلبه القصيدة لتؤدي خدمتها الرمزية، فهو حين يتحدث عن الشاعر سركون بولص صديقه الأثير، فإنه يتحدث اليه كذئب، كقوله هنا «هو الذي ينام كل وقته، ذئب جريح بين الذئاب، يتأمل لحظة في منتصف الليل، يخلط الحروف ويشيّد بها قلاعاً على رمل مسحور، هناك قناعه المعلق، ينزّ خيط دم في صحرائه، ومنذ بدء الريح، يأتي اليه هذا العواء طالعاً من الروح تردّده الأيام» هذه الحيوانات غير الداجنة، التي لم تروّض هي قناع يرتديه الشاعر حاجباً صورته عن البشر، وعن الطبيعة التي تحاول تدجين المراوغ وهو عكس المطاوع، إنه الصورة الثانية للبشري المتذأبن والمُسْتَضبِع الذي يكون الليل صنوه.

المصدر : دار الحياة

من تلك المجموعة الأدبية الساحرة، المسماة، مجموعة كركوك، لم أكن قد رأيت قبل مغادرتي العراق في نهاية السبعينيات، إلا فاضل العزاوي عند بُعد، أثناء أمسية أدبية في اتحاد الأدباء العراقيين، أواسط السبعينيات، فقد كنتُ أقرأ لهم وأتابعهم، باعتبارهم أصواتا أدبية متفردة، على صعيد الشعر والنثر. وحينما وجدت نفسي في ألمانيا الغربية، كانوا هم قد توزعوا، حالهم حال الأصوات الأدبية العراقية الحرّة، في بلدان العالم: مؤيد الراوي وفاضل العزاوي ببرلين الشرقية، سركون بولص في سان فرانسيسكو بأميركا، أنور الغساني في كوستاريكا، صلاح فائق في لندن والأب يوسف سعيد في السويد، أما جليل القيسي ويوسف الحيدري فقد اعتكفا في كركوك.

أواسط الثمانينيات التقينا لأول مرة في مطعم تركي ببرلين الغربية: مؤيد الراوي، فاضل العزاوي، حسين عجة وأنا... فلاحظت انهما يكلمان عاملة المطعم بالتركية... وهذا لقاء تبعته لقاءات أخرى في برلين الشرقية والغربية والموحدة في ما بعد... وأيضاً مشاريع أدبية أغلبها خيالي وهي عادة أجمل المشاريع وأنبلها، لكننا حققنا منها نسبة ضئيلة.. حتى ونحن نلتقي ببرلين عام 2014 ونخطط للمجموعة الأخيرة ولغيرها كنا نحلم، في ما كنت وفخرية، زوجته الشجاعة، نتبادل لفّ السكائر له.

كنتُ قد قرأت مجموعته الأولى «احتمالات الوضوح» (1977). ولكن لم استطع فهمها آنذاك، لكن بعض قصائدها كانت تشدّني مدلولاتها السياسية، التي كان الشاعر أحد المساهمين في تكوينها، رغم التجريدية الشاقة التي تجعل الإحالة صعبة جداً، بل مستحيلة، حتى في ما بعد، حينما ترجمت بعض قصائدها إلى الألمانية، كنتُ قد عانيتُ الأمرّين أثناءها، ولم تسعفني الاستعانة بمؤيد الراوي من أجل فهم أفضل لتفاصيلها، فكان على قصائده أن تبقى أيضاً عصيةً باللغة الألمانية.. لكن لغتهُ اتضحت أكثر وزادت فيها احتمالات التعبير بيسر، وخصوصاً في مجموعته الثانية «ممالك» (2010).. فها هو ألم التجربة وقد تركّز في قصائد طويلة وأخرى قصيرة، ألم التجربة التي نجح الشاعر في لجم تعبيراته السطحية أو الظاهرة. حتى على الصعيد الشخصي، كان لديه نوع من الاستحكام وشدّ الأزر، حتى ونحن نجلس ونستقبل المعزّين بوفاة سركون بولص عام 2007.

كان برنامج قراءاته الشعرية دقيقاً ومركزاً ودون توقف، حتى وهو يتأمل أحجار لعبة الدومينو في المقاهي التركية التي كان يرتادها ببرلين، وتعبيراتهُ التي اتضحت أكثر في مجموعته الشعرية الثالثة والأخيرة «سرد المفرد» والتي خرجت من المطبعة قبل يوم واحد من وفاته (8/10/2015)، وهي تعبيرات شخص يفارق، تعبيرات المعزّي في جنازته، راقدا في تابوته، وحاملاً له مع الآخرين في آن.

خالد المعالي

(شاعر عراقي، صاحب «منشورات الجمل»)

السفير- 12-10-2015