من بين جميع المبدعين المثقفين الذين كانوا حلموا بالثورة الاشتراكية وعملوا من أجلها، ثم ما إن اندلعت وحققت انتصاراتها الأولى، حتى استعرت حماستهم لها، كان فلاديمير ماياكوفسكي يحتل الصف الأول: كان ثورياً أكثر من الباقين جميعاً، وكان يعلن اشتراكيته، إضافة إلى تطلعه إلى المستقبل الزاهر الذي كانت تلك الثورة (الثورة البولشفية في عام 1917) وعدت به، ليس الشعب الروسي ثم السوفياتي من بعده وحده، بل شعوب العالم جميعاً. طبعاً نعرف أن آمال ماياكوفسكي سرعان ما خابت على ضوء الواقع الذي تمخضت عنه الثورة. ولقد وصلت خيبته إلى درجة أنه اختار في نهاية الأمر أن يموت انتحاراً، بعد أن وجد الدروب كلها مقفلة في وجهه وفي وجه أحلامه الثورية.

من بين جميع المبدعين المثقفين الذين كانوا حلموا بالثورة الاشتراكية وعملوا من أجلها، ثم ما إن اندلعت وحققت انتصاراتها الأولى، حتى استعرت حماستهم لها، كان فلاديمير ماياكوفسكي يحتل الصف الأول: كان ثورياً أكثر من الباقين جميعاً، وكان يعلن اشتراكيته، إضافة إلى تطلعه إلى المستقبل الزاهر الذي كانت تلك الثورة (الثورة البولشفية في عام 1917) وعدت به، ليس الشعب الروسي ثم السوفياتي من بعده وحده، بل شعوب العالم جميعاً. طبعاً نعرف أن آمال ماياكوفسكي سرعان ما خابت على ضوء الواقع الذي تمخضت عنه الثورة. ولقد وصلت خيبته إلى درجة أنه اختار في نهاية الأمر أن يموت انتحاراً، بعد أن وجد الدروب كلها مقفلة في وجهه وفي وجه أحلامه الثورية.

حين انتحر ماياكوفسكي عام 1930، أسوة بغيره من مثقفين متحمسين في البداية، انتحروا يأساً في النهاية ولا سيما حين استبد ستالين وحزبه الفولاذي بالسلطة وتبخرت الآمال الثورية كلها على مذبح مصالح الدولة، تنوعت الأسباب التي قيلت في تفسير الانتحار: كان هناك من قال إن أسباباً غرامية أدت به إلى تلك النهاية. وكان هناك من توقف عند الأبعاد السياسية وغير ذلك. بيد أن الأكثر إدراكاً وتبصراً من بين باحثي حال ماياكوفسكي، كانوا أولئك الذين آثروا أن يبحثوا عن الأسباب والخلفيات في أشعار هذا الفنان الذي كان ويبقى واحداً من أكبر الشعراء الروس في القرن العشرين، وواحداً من أكثرهم ذاتية في الوقت نفسه، حتى وإن كانت ذاتيته لم تمنعه من أن يجعل من بعض أشعاره، مجرد دعاية سياسية للثورة التي آمن بها.

ولكن، حتى في داخل هذه الأشعار «الثورية»، تلمس الباحثون إرهاصات نهاية ماياكوفسكي. ومن هذه الأشعار قصيدته الطويلة «عن هذا...» التي كتبها في عام 1923 تحديداً، أي بعد عام واحد من كتابته قصيدة كبيرة أخرى له هي «أحب». والحال أن الباحثين يربطون بين القصيدتين ليتوقفوا عند الثانية على اعتبار أنها تكاد تكون استكمالاً للأولى. لكنهم يتوقفون عندها أيضاً معتبرينها، من أول الأعمال التي عبّر فيها ماياكوفسكي عن خيبته تجاه الثورة، وعن توقفه عن الإيمان بقدرة الحزب ودولته على خلق الإنسان الجديد الموعود، هما اللذان باتا يبدوان - بالنسبة إليه - عاجزين حتى عن مساندة الإنسان القديم وتجديد آفاق حياته.

والحقيقة أن تضمين هذه المعاني المشاكسة في قصيدة هي في الأصل غرامية (إذ إن الأمر الذي يتحدث عنه عنوان القصيدة القائل «عن هذا...» إنما هو الحب نفسه. ولكن ليس الحب بين الرجل والمرأة كما سنرى)، هذا التضمين كان يعتبر جرأة من ماياكوفسكي، مبكرة، لكنه كان يعتبر أيضاً غريباً. إذ أننا نعرف أن عام 1923 نفسه الذي كتب فيه الشاعر هذه القصيدة، كان العام الذي انصرف فيه بكليته وبكل ما عنده من طاقة وحماسة، إلى تأسيس حركة الثقافة اليسارية وتنشيطها، وهي التي عرفت باسم «ليف» (1923 - 1925) ثم باسم «ليف الجديدة» (1926 - 1929)... كما كان العام الذي بدأ فيه جملة جولات أوروبية وأميركية ألقى خلالها أشعاره وأشرف أحياناً على تقديم أعماله المسرحية، وخطب داعياً إلى تأييد العالم ثورة بلاده ودولتها. وكان يبدو طوال الوقت مشدداً على كلام قديم له كان كتبه في عام 1914 وقال فيه: «إن شعر المستقبل هو شعر المدينة... والمدينة المعاصرة تحديداً... إن المدينة هي التي أثرت خبراتنا وخلقت انطباعات جديدة لدينا كان شعراء الماضي يجهلونها...». وهو كان يعني بهذا - قطعاً - فكرة الحداثة التي تمثلها المدينة، مؤكداً في الوقت نفسه أن بناء المدن - والحداثة بالتالي - هو ما يشغل بال «النظام الجديد». أما حركة «ليف» - ويعني اسمها اختصاراً «جبهة الفن اليسارية» - فقد كانت بدورها متطلعة صوب المستقبل، وكان من أبرز علاماتها، إلى ماياكوفسكي، أشعار باسترناك، وسينما ايزنشتاين وفيرتوف ومسرح مايرهولد. وكل هؤلاء كانوا - في ذلك الحين - على حماسة شديدة للثورة وللمدينة وللحداثة في آن معاً.

ومع هذا كله ها هو ماياكوفسكي يكتب، سبع سنوات قبل انتحاره، قصيدة «عن هذا...» التي، إذ ربطت لاحقاً من جانب دارسيه، بذلك الانتحار، بدت - كما أسلفنا - ممهدة له، مفسرة إياه قَبْليّاً، بل منبئة بالمعركة الضخمة التي سيخوضها ماياكوفسكي ورفاقه ضد الامتثالية الستالينية، وأكثر من هذا: ضد حرف الثورة عن مسارها الأول، وتحويل الدولة إلى مطية تركبها طبقة جديدة تفسد كل ما بناه الأولون. فما الذي تقوله قصيدة «عن هذا»؟

إنها، مرة أخرى، قصيدة حب أولاً وأخيراً. وهي - على أية حال - القصيدة التي سيقول ماياكوفسكي دائما إنها الأكثر استجابة لتطلعاته الشعرية من بين كل أعماله، ولذا ظل حتى نهاية حياته راضياً عنها، يردد سطورها بفرح، ويقول رأيه في مقاطع كثيرة منها لمن يحب أن يسمع. في هذه القصيدة يتصور ماياكوفسكي أنه قد أصبح دباً، يمخر عباب نهر «النيفا» على ظهر طوق جليدي يتقدم مع مجرى الماء ببطء ونعومة. وفجأة فيما الدب يقوم برحلته النهرية يرى فوق أحد الجسور، «الإنسان». الإنسان الذي هو ماياكوفسكي نفسه. أي الإنسان الذي يتطلع الدب (الذي هو أيضاً ماياكوفسكي) إلى أن يكونه، أي أن يولد في داخله. إن أول ما يلاحظه الدب هو أن «الإنسان» فوق الجسر، في خطر - لعله يريد أن ينتحر - لذلك يود أن ينقذه... أن يقدم إليه مساعدة ما. غير أن ذلك يبدو له مستحيلاً. والسبب بسيط: أن المجتمع نفسه لا يبدي أي اهتمام بذلك الإنسان. لا يأبه لأمره ولا للخطر المحيق به. وهكذا، انطلاقاً من هذه الرؤية، يصيغ ماياكوفسكي مقاطع شعرية عدة تعبر، مباشرة عن خيبة أمله الكبرى، هو الذي يملأه ألماً أن يلاحظ كيف أن «الإنسان القديم» لا يزال موجوداً يعاني وسط ذلك «المجتمع الشيوعي الجديد والشاب». وفي هذا السياق، ها هو الحب يتدخل بدوره في مقاطع القصيدة قائلاً لنا على لسان الشاعر: «إنني أعارض هذا الوضع كله. إنني أكرهه بكل ما لديّ من قدرة على الكراهية. ما هذا سوى ماضي العبودية المنغرز حتى الآن عميقاً في داخلنا جميعاً. ما هذا سوى نسغ التفاهات الحالّ والمواصل حلوله فينا. حتى اليوم، في ظل النظام ذي الراية الحمراء».

إن مثل هذا القول قد يبدو لنا اليوم بسيطاً ومنطقياً، لكن علينا أن نضعه في إطار الزمن الذي كتب فيه لكي ندرك محموله. وعلينا أن نلاحظ كيف أن ماياكوفسكي، اختار شعر الحب لكي يعبّر من خلاله عن الخيبة التي كان يستشعر بها. وهذا بالتحديد، ما جعل كثراً من دارسيه يرون في الموقف الذي عبر عنه في هذه القصيدة، جذور سنوات الخيبة التالية، حتى وإن كان حاول أن يكابر، ويقارع يأسه عبر عمل ثقافي دؤوب خيل إليه في بعض الأحيان أنه لا بد من أن يثمر يوماً... فإذا به لم يثمر أبداً... بعد أن انتظره سنوات طويلة.

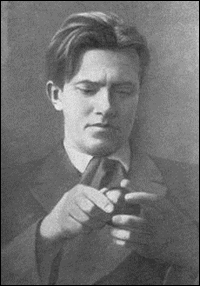

كان فلاديمير ماياكوفسكي (1893 - 1930) شاعراً وكاتباً مسرحياً وثورياً دائماً. وهو كتب قبل اندلاع الثورة، كما كتب بعد اندلاعها، وكان دائماً في صف الجديد والمستقبل. كتب مسرحيات تتسم بالبعد المستقبلي، كما كتب أعمالاً سيتبناها السورياليون لاحقاً. كتب أعمالاً للأطفال. كما كتب للكبار. وخلال القسم الأكبر من حياته ومن نضاله الأدبي، بعد نجاح «الثورة»، وجد لدى النظام الحاكم رضا عنه وتبنّياً لأفكاره. غير أن الأمور راحت تسوء منذ رحيل لينين (الذي كان خصّه بواحدة من أقوى قصائده) ومجيء ستالين إلى الحكم. ومن أبرز ما كتب ماياكوفسكي، يمكننا أن نذكر هنا، مسرحيات مثل «الحمامات» وعروضاً احتفالية مثل «مستر بوف» وأشعاراً عدة يمكن اعتبار «عن هذا...» و «150 مليوناً» و «الإنسان»، من أجملها وأقواها.

الحياة- الأربعاء ١٥ يناير ٢٠١٤