رحل الشاعر الكبير محمد الماغوط الاثنين الماضي ولن تطوي صفحته.

رحل الشاعر الكبير محمد الماغوط الاثنين الماضي ولن تطوي صفحته.

كتب الماغوط صفحة في الشعرية العربية تجعل منه ظاهرة فريدة، فهو الشاعر المكتمل منذ البداية، نحو نصف قرن يكتب النصوص بالمستوي الفني نفسه، يجدد ألقه، بتجدد عصيانه، وتتغذي سخريته الفذة من مرارة واقع لحسن حظها لا يتغير!

نصف قرن من قول الشعر، ولم يفقد نص الماغوط صلته بالخيال، أو بالحياة. كل سطر جديد هو آهة ألم جديدة، لهذا قال الراحل ممدوح عدوان عن أعماله الكاملة حين صدورها:¢ إن ذلك يشبه عملية تعذيب سادية، فكيف يتحمل القارئ كل هذا الألم دفعة واحدة؟!¢.

هذا البدوي الأحمر القادم من السلمية، التي قال عنها إن فلاحيها لا يتورعون عن جلد الأشجار بالسياط عندما لا يكون المحصول مواتيا جاء الماغوط إلي الشعر بسوطه الخشن وبنبرته الجارحة.

وليس الألق وحده ما احتفظ به نص الماغوط، بل الموقع أيضا، وقد اعتدنا في تاريخ الإبداع أن الجديد يولد دائما في الهامش، لكنه يطمح إلي احتلال المتن أو ربما يسير فيصير إليه دون رغبة أو تخطيط. لكن نص الماغوط الذي ولد في الهامش بقي كذلك حتى النهاية، محافظا علي موقعه، محتفظا بحقه في إثارة الصخب والعنف ردا علي صخب وعنف العالم.

ولم تكن هذه مصادفة، بل تخطيطا من الشاعر الذي تشبث بطفولته، فلم يسع إلي أن تتغير حياته البرية مثل قصائده، عاش كما يهوي في عزلته وحياته البسيطة التي اختارها لنفسه، غير عابئ بالتحقق الأدبي، ولا مغتبط بأجيال تدين له بالولاء، بل بقي يحمل تمرده فوق ظهره وسوطه في يده، ويراكم سخطه قصائد لها وهج المراهقة الأولي.

أخبار الأدب

***

إذا كانت حياة الغائب مستمرة في ما يتركه الغائب من أثر فينا، فإنٌ محمد الماغوط الشاعر ما زال حيا. هو أحد الشعراء القلائل، من جيل الرواد أو من جيرانهم، الذين لا نفتقد المتعة والبهجة حين نعود إلي قراءتهم. فهو لم يتمرد علي التقليدية في الشعر بالانتماء إلي تقليدية حديثة أو حداثة تقليدية، بل شقٌ طريقه الخاص غير مبالي بالتسميات والأطر. كان شامل التمرد علي الصنمية السياسية وعلي النمطية التعبيرية معا، وكان صوت الهامش الذي اقتحم المشهد الشعري وكسٌر كلٌ ما يعترض تدفق موهبته الفطرية، الجامحة كتدفق السيل.

كان اختياره العفوي كتابة الشعر المنثور خاليا من التبشير النظري والادعاء المعرفي، وخاليا من النزعة النضالية إلي إقصاء الخيارات الشعرية الأخرى. كتب الشعر المنثور لأنه يتسع لهيجانه، ولأن شعريته لا تتحقق إلا في هذا الشكل الذي أنجز علي يديه شرعية جمالية واسعة. وكتبه لأنه ينسجم مع شغفه في أن يكون حرٌا كما يفهم الحرية، خارج النظام السياسي وخارج النظام الشعري معا. وحين يختلف الشعراء والنقاد علي الاختيارات الشعرية المعاصرة، فإن الماغوط يخرج من سياق هذا الاختلاف لأنه البرهان الساطع علي ما يعنينا في الكتابة الشعرية، وهو العثور علي الشعر.

كان، دون أن يقصد، أبا روحيا لأكثر من جيل من شعراء قصيدة النثر، دون أن يتمكن أحد منهم من قتل أبيه الروحي..

****

جمع الماغوط في شخصية واحدة، حرية الغجري وترحاله الأبدي، وريبة البدوي وشكوكه وأنفته، ولعل هذه الثنائية، فضلا عن خجله الريفي هي جوهر شخصية هذا الشاعر المتمرد الذي لم يألف جدارا، ليسند جذعه إليه، حيث 'لا شيء يربطني بهذه الأرض سوي الحذاء'.

وهو حين يكتب، إنما ينحني علي الورقة البيضاء، كمن يريد نحر الكلمات بمبضع جراح، لا بل إنه يغتصب 'كان وأخواتها' مستعيدا أكثر العبارات بهاء ودهشة وا بتكارا، فليس لديه جملة واحدة فائضة عن الحاجة، وكأنه يريد صفعنا جميعا مثلما كان والده يصفعه في طفولته، فاللغة في مختبره الخاص، هي أداة انتقام من كل أحزانه وآلامه، لذلك فهو يستنفر كل عناصرها ومفرداتها، مانحا إياها نكهة الثمار الناضجة. لغة حامضة، تترك طعمها بين الأسنان.

ليس لدي الماغوط أصدقاء حميمين، عدا زكريا تامر، الذي يشبهه الي حد كبير في تمرده اللغوي والحياتي، هذا الحداد الشرس الذي تحول الي كتابة القصة وفض بكارتها بمطرقته اللغوية الحادة.

وليس لديه امرأة، يتذكرها بحزن وحميمية، مثلما يتذكر سنية صالح، هذه المرأة الناحلة التي روضت شراسته في الحياة.

إن الماغوط، ابن الحياة التي لا سقف لها، لأنه ولد في العراء وظل يحاول ستر عورته الي آخر حروفه الهاربة من قفاص اللغة، نحو الحرية وهي متلبسة بالجريمة الكاملة.

صحيح أن الحوارات معه، لا تشي بتفاصيل كثيرة عن حياته، لكن بلاغته في الإجابة، تغني عن حاجتنا الي التفاصيل، لأن جملة واحدة يقولها في الحوار، تلخص حالة الماغوط في تلك اللحظة.

ونحن إذ نستعيد شريط حياة هذا الشاعر، إنما سنقع بنوع من الارتباك والتناقض الذي عاشه، بين وحدانيته وعزلته، وبين شهرته الاستثنائية في المشهد الإبداعي العربي، بوصفه معلم قصيدة النثر العربية، وأكثر الشعراء حضورا لدي القراء والنقاد، من دون أن يفلسف الأمر مرة واحدة، فهو يقول إنه يكره التنظير لكتابته، وليس لديه ثقافة معرفية خارج ثقافته الحياتية وتجاربه الشخصية، التي توازي أعتى العلوم الأكاديمية، بذهابه الي التفاصيل الصغيرة وشحنها بأقصى حالات الألم.

رجل بلا طقوس، حزين، وسوداوي، ويائس، لكنه طفل صغير أمام أية نسمة إعجاب بكتاباته أو الاحتفاء به، ولو بخبر صغير كتبه محرر مبتدئ في صحيفة محلية.

ولد الماغوط في العام 1934، في أقصي حالات الفقر، وجاء الي دمشق في العالم 1947، حاملا علي ظهره أكبر حدبة بشرية من الأحزان والرفض، فتعرض للسجن والتعذيب والهروب والاختفاء، ولا يزال الي اليوم، يتذكر بحنين تلك الغرف الصغيرة الواطئة التي قطنها في 'باب توما' و'أبو رمانة' و'عين الكرش'.

وحين جاء الي الكتابة، لم يفكر أنه يخترق خطوط التماس وتقاليد الكتابة، فقد كتب أحزانه بالدرجة الأولي، ولم يعلم أنه كان قنبلة موقوتة، انفجرت شظايا، خارج 'سجن المزة' الذي شهد تشكل عالمه الكتابي.

وهكذا لم يجرؤ شعراء مدججون بالبحور والأوزان، علي رفض نصوص الماغوط، بل اعترفوا بها، رغم رفضهم لقصيدة النثر.

اذهب الي الماغوط واستمع اليه، كما يرغب، دون أن نتفق علي صيغة ما لتسجيل ما يرويه، لكنني وأنا خارج كل مرة، من منزله المتاخم لمنزلي في حي المزرعة شارع أسامة بن زيد، انكب علي أوراقي وأسجل بعض أقواله، لأنني علي ثقة تامة، أنه لن يكتب مذكراته أبدا، كما وعدني أكثر من مرة، لسبب بسيط، يتعلق بمزاجه الشخصي وتبرمه من 'الخلود' حتى أنه أجاب أحدهم ذات مرة عن سؤال: 'ماذا ستكتب علي شاهدة قبرك؟'، بقوله: 'لا شيء.. شخوا عليه'!

هذه الحوارات إذن، هي حصيلة أرشيفه الشخصي، وما طرأ عليه من إعادة صياغة، لتشكل بورتريه لشاعر اسمه محمد الماغوط، أعتقد لو أنه ولد في عصر آخر، لمات من الجلد علي يد أحد الخلفاء، أو بترت أصابعه، أو قطع لسانه، لأنه هجاء من طراز خاص، لم تتوقف حنجرته عن الاحتجاج والسخط أبدا.

مسقط الرأس

*ولدت في مدينة سلمية في العام 1934، ما هي التشكلات الأولي في ذاكرتك عن هذه المدينة؟

في مطلع الثلاثينات، لم تكن السلمية مدينة، كانت قرية نائية وباسلة، تنظر الي وحلها ودخانها وعيونها المحمرة كما تنظر الفرس الي أجراسها. أما التاريخ الرقم المتسلسل في المعارك الكبرى، فيظل في جيب المختار.

ما أتذكره، أن الموت كان طبيعيا في تلك القرية، ضروري ومتوقع في كل لحظة. وعلي هذا الأساس، كان أطفال القرية شرسين كالحشرات، ورجالها لا يتورعون عن ضرب أشجارهم بالسوط، لأنها لم تثمر في الوقت المحدد. حتى دجاجها كان يصرخ باستمرار كأنه مصاب بذات الرئة. وقلما تجد دجاجة حية أو ميتة إلا وعلي رأس منقارها قطرة أو قطرات من الدم. وعلي العموم كان السلمية نقطة زيت كبيرة في ماء الوطن. ولقد فكرت السلطات المتعاقبة جديا في تقطيعها كالحية هي و كهولها وشبابها ومقابرها ووضعها داخل كيس ثم قذفها الي الجحيم.

لكن هذه القرية، استمرت في الحياة، وتجفيف الأحزان، ففي الربيع، كانت السهول غنية بالأزهار، وبشقائق النعمان التي تذكر أهلها بجماجم الأجداد المحطمة تحت حوافر الرومان. وبالظهور التي نكئت جراحها عاما بعد عام بأغصان التوت التي لامست الكثير من الخوذ المنتصبة والمدلاة على الصدور، إلا أنهم لم يضعوا الزهور علي قبور موتاهم أبدا، ولم يسوروها كالأقفاص الخشبية كما يفعل الأمراء ذوو الدم الأزرق، بل تركوها مباحة وعارية. وحين حاول البدو في احدي سني المجاعة والقحط غزو القرية من جهة الشرق، تم تمزيق طلائع فرسانهم تمزيقا، قبل أن تصل الي الضواحي، بعد أن شطرت رؤوس أمرائهم بأطراف المعاول. ولعل هذه التقاليد البدوية التي تتحكم بتلك المنطقة هي التي أججت الثأر، وقد وجدت في عام 1900 مئات الجثث في الكروم بسبب دجاجة.

*ما أول صورة تتذكرها في طفولتك، في تلك القرية؟

ربما كان عمري خمس سنوات، وأنا أتشبث في حضن أمي، أتذكر صورة سماء شاحبة وسحب ورمال، وحين كنت في السابعة من عمري، أطلقتني أمي لأول مرة خارج باحة البيت لأرعى الخراف في ما تبقي من المروج النامية مصادفة بين المخافر. وعند الأصيل عادت الخراف، ولكن الراعي لم يعد.

* في روايتك الوحيدة 'الأرجوحة'، تتذكر أمك بحنان، علي عكس علاقتك بوالدك؟

والدتي كانت امرأة قوية وصلبة، علمتها الحياة أن تعتمد علي نفسها في تربية أبنائها. ولقد أصيبت ركبتها وهي في الثامنة عشرة من عمرها، وأثر ذلك، لم تعد تستطيع طيها إطلاقا، وكانت كثيرة الحركة. وأذكر أنها زارتني في أيامها الأخيرة، هنا في دمشق، وكان عمرها يتجاوز الثمانين، لكن شعرها ظل يصل الي أسفل ظهرها، وكان الجواهري في زيارتي، وقد أصيب بالذهول من حديثها وفهمها للحياة، حتى أنه كتب خمسة أبيات فيها، لكنني أضعت هذه الأبيات، ولا أعلم شيئا عن مصيرها.

أما والدي فكان رجلا مسالما وفقيرا، قضي حياته في الحصاد، والعمل في أراضي الآخرين كأجير، وهذا ما جعل والدتي تفرض سطوتها علي المنزل.

أمي كانت امرأة جميلة وشاعرية في طبعها، وتحب الزهور، لكن حنانها وحبها لنا، لم يمنعها من أن تكون صارمة، حين يتطلب الأمر. أمي أعطتني الحس الساخر، الصدق والسذاجة، رؤية العالم كحلم قابل للتحقق.

*رغم ابتعادك عن السلمية منذ نصف قرن تقريبا، إلا أنها تظل تتردد في قصائدك وكتاباتك؟

حين كتبت قصيدتي 'سلمية' في أواخر الستينيات، وظهرت في ديواني 'الفرح ليس مهنتي'، اعتقدت انني سددت الفاتورة تجاه مسقط رأسي، لكنني لاحقا، اكتشفت أن هذه المدينة مقيمة في دمي، فهي التي علمتني الحزن والسوداوية:

'سلمية: الدمعة التي ذرفها الرومان

علي أول أسير فك قيوده بأسنانه

ومات حنينا إليها

سلمية.. الطفلة التي تعثرت بطرف أوروبا

وهي تلهو بأقراطها الفاطمية

وشعرها الذهبي

وظلت جاثية وباكية منذ ذلك الحين

دميتها في البحر

وأصابعها في الصحراء'.

ولعل مشكلة السلمية، أنها تعيش علي تخوم البادية، وتخوم المدينة، وتخوم الريف. كنت أراها محاطة بفوهات البراكين المطفأة، التي كانوا يقولون أنها أبراج قلاع، ولها أسماء. وما أتذكره من السلمية هو الوحل والبرد والأحلام، والغيوم والأبقار والرياح.

ثم لا تنس أن هذه المدينة، هدمت مئة مرة، وهي معقل القرامطة والمتنبي، وعلي هذا الأساس، يمكنك اعتباري 'فرويد الشيعة'.

وربما، أن إحساسي المبكر بالظلم البشري، والفوارق الاجتماعية، اكتسبته من نشأتي في هذه القرية الحائرة بين الصحراء والمدينة، والمنقسمة الي أمراء وفلاحين، وأعتقد أن ماركس، كان ينبغي أن يولد في السلمية وليس في ألمانيا، ليخترع نظريته في الصراع الطبقي.

ورغم بؤس طفولتي في هذه المدينة، إلا أنها نمت في حس التمرد، حين تفتح وعيي علي مقابر خاصة للأمراء ومدارس خاصة لأولادهم، فيما كنا كأبناء فلاحين لا نذهب الي المدرسة، بل الي 'الكتاب'.

والي اليوم، مازالت أشم رائحة قضيب الرمان الذي كنت أمسكه بأصابعي لأدل به علي الحروف والكلمات.

كان هذا القضيب. يسمي 'الدلالة'، وكان الخطيب يجمعنا تحت شجرة وارفة الظل، ليعلمنا القراءة والكتابة، وهذه الشجرة هي المدرسة الأولي التي لم أنس رائحتها الي اليوم.

ومن هذا الخلل الطبقي، أتت عزة النفس والتمرد أذكر مرة، أن أتي أمير فارس ليرمي أثناء دفن أحدهم، حنطة للفقراء، فضربته بحجر، ولا تزال آثار سوطه علي جلدي الي هذه اللحظة.

*متى غادرت السلمية أول مرة؟

في سن الرابعة عشرة، كنت سأدرس الزراعة، في مدرسة 'خرابو' في الغوطة، وكنت متفوقا وفجأة أحسست أن ليس اختصاصي الحشرات الزراعية، بل الحشرات البشرية.

كان والدي كما قلت فقيرا، ووجد في هذه المدرسة حلا لمشكلتي، لأنها مدرسة داخلية، تقدم الطعام والشراب مجانا، ولم يستمر الأمر طويلا، إذ هربت منها ومشيت 15 كيلو مترا علي الأقدام، ولم أكن أعرف أحدا في دمشق.

أما مغادرتي النهائية للسلمية، فكانت بين 1955 و1956، عندما اعتقلت لأول مرة، وكان المكان الأول الذي أزوره خارج السلمية سجن المزة.

سجن المزة.. متحف الرعب

*ما سبب اعتقالك وأنت في هذه السن المبكرة؟

كنت عضوا في الحزب السوري القومي. وحصل الأمر دون قناعة تذكر. ربما كان الفقر سببا في ذلك، فبالنسبة لفتي يافع وفقير مثلي، كنت بحاجة الي انتماء ما. وكان هناك حزبان يتنافسان في السلمية، هما حزب البعث، والحزب السوري القومي، وفي طريقي للانتساب الي أحدهما، اتضح لي أن أحدهما بعيد عن الحارة ولا يوجد في مقره مدفأة، ولأنني كنت متجمد الأطراف من البرد، اخترت الثاني دون تردد، لأنه قريب من حارتنا وفي مقره مدفأة. وصراحة الي الآن، لم أقرأ صفحتين من مبادئه، ومنذ أن انتهت موجة البرد الأولي، لم أحضر له اجتماعا، ولم أقم بأي نشاط لصالحه علي الإطلاق، باستثناء مرة واحدة كلفوني بها بجمع تبرعات من احدي القرى التي كنت أعمل في بساتينها، فجمعت التبرعات والاشتراكات، واشتريت بها 'بنطلونا' وذاك وجه الضيف، لكنني سجنت بسببه أكثر من مرة.

*ومتى غادرت الحزب نهائيا؟

أنا بطبيعتي فوضوي، لم أنتسب بشكل واضح أو منطقي، ولم أغادر بشكل منطقي. كانت لدي حاجة ما للانتماء كوني فقيرا مسحوقا، وكان الحزب يشكل نوعا من الحماية لشخص لا يملك مالا وجاها. وكان الأمر يشبه التقليد الاجتماعي، لكن سرعان ما شعرت بالسأم من الخطابات والتنظير. كان إحساسي بالظلم والعار القومي، أكبر بكثير من أي منشور سياسي، فماذا يعنيني من السفن الفينيقية التي كانت تعبر المحيطات وتشق عباب الموج، وأنا لا أستطيع أن أعبر زقاقا موحلا طوله متران؟

*إذن كان السجن منعطفا في حياتك؟

بالتأكيد. ففي السجن انهارت كل الأشياء الجميلة أمامي، وسقطت جماليات الحياة، ولم يبق أمامي سوي الرعب والفزع فقط لا غير. فقد فوجئت بالقسوة والرعب، وبضغوط قاسية علي شخصي الضعيف، إذ لم أكن مؤهلا آنذاك نفسيا أو جسديا، لما تعرضت له من هوان وذل. وكان السجن المبكر هو بداية صحوة الشباب، وبدلا من أن أري السماء، رأيت الحذاء، حذاء عبدالحميد السراج، وهذا ما أثر علي بقية حياتي. نعم رأيت مستقبلي علي نعل الشرطي، ومن خلال عرقه المتصبب فرحا علي ما يحدث من تعذيب.

والآن، حين أتذكر حفلات التعذيب وأنا في التاسعة عشرة من عمري، أتساءل: 'ما هي تهمتي بالضبط؟'، ولم أجد إجابة شافية علي هذا السؤال. كنت وقتها مجرد فلاح وريفي بسيط، لا يعرف من العالم إلا حدود قريته فقط، كمعرفة الرضيع للحياة. ثمة طموحات وأحلام، لكنها كانت ضبابية، لأنني لم أكن قد اهتديت الي الطريق بعد، لم أكن أعرف كيف أعبر عن هذه الأحلام. ولعل من فضائل عبدالحميد السراج علي، أنني تعلمت أشياء كثيرة في السجن، تعلمت كيف أقول 'آه'، ذقت طعم العذاب. والمثير أنني الذي لم أكمل تعليمي، قد تعلمت كثيرا من السجن والسوط العربي الذي بيد السجان. السجن والسوط كان معلمي الأول، وجامعة العذاب الأبدية التي تخرجت منها، إنسانا معذبا، خائفا الي الأبد.

*لكن فترة سجنك لم تطل؟

السجن ليس بالأيام أو الأعوام، إنما باللحظة. صحيح أني لم أسجن طويلا، ولكني حين سجنت في المرة الأولي، رأيت الواقع علي إيقاع نعل حذاء الشرطي الذي يضرب علي صدري.. أحسست بشيء ما بداخلي يتكسر، ليس الضلوع، لكنه شيء عميق. وفي الزنزانة زارني الخوف وعرفني، وأقام معي صداقة لازالت قائمة بداخلي حتى اللحظة. صار الخوف يسكنني، وهرب مني الأمان، لآخر لحظة في عمري.. الآن حين يرن جرس الباب، أشعر بالرعب، وحين يرن الهاتف، أتوجس خوفا. فقدت حسي بالبراءة منذ تلك الفترة، وأدركت أن العالم ليس بريئا كما كنت أتصور. كنت أري البراءة في كل شيء حولي، ولكن بعد تجربة السجن فقدت هذا الإحساس بكل شيء: بالبشر والأحزاب والسياسيين ورجال الشرطة والشعراء.

*متى سجنت؟

في العام 1955، وأمضيت تسعة أشهر، وفي العام 1961، أمضيت ثلاثة أشهر، ولكن كما قلت لك، الزمن ليس هو المعيار. كان السجن في مخيلتي مكانا للمجرمين: السارق والقاتل وطالب الثأر. وهذا المجرم يعرف أنه محكوم بجناية معينة وعقوبة محددة، يقضي وقته بصنع أطواق الخرز، وتنتهي القضية. أما أن تسجن وتهان وتعذب بسبب فكرة، هذا ما جعلني أشعر أن شيئا تحطم في أعماقي غير الأضلاع، شيء أهم من العظام، لا يمكن ترميمه علي الإطلاق، إذ لو أنني استعملت عكازا لكل عضو محطم في أعماقي لاحتجت الي 'منجرة' قرب بيتي.

*ولكن صمدت ولم تعترف بأي تهمة موجهة لك؟

لم أصمد من أجل مبادئ الحزب القومي السوري، ولكن لأن طبعي عنيد، كنت أول من يبكي ويصرخ أثناء التحقيق.

أنا إنسان مذعور لا أخاف السجن فقط، ولكن أشمئز منه.

*في السجن، تعرفت علي أدونيس؟

نعم، لكننا كنا في زنزانتين منفصلتين، وكنت أراه من بعيد.

*وفي السجن تعلمت التدخين؟

لا.. كنت أدخن قبل أن أدخل السجن، لكن بشكل معتدل، خمس لفافات في اليوم تقريبا. في السجن كان التدخين ممنوعا، وكان ثمن اللفافة يصل الي ثلاث ليرات سورية تقريبا، وهو مبلغ خطير آنذاك.

الحصول علي لفافة، كان معجزة، أكثر من سجين يتناول علي لفافة واحدة مبللة باللعاب، وعندما تتضاءل، كان يغرس في مؤخرتها دبوس حتى لا تحرق الشفاه المرتجفة حولها.

كنت أدخن.. 'الطاطلي سرت' و'البافرا' وعلي ورق 'البافرا' كتبت مذكراتي في السجن وهربتها في ثيابي الداخلية، واكتشفت لاحقا أن ما كتبته كان شعرا. قصيدة 'القتل' كتبتها في السجن ونشرتها كما هي.

بداياتي الأدبية الحقيقية، كانت في السجن. معظم الأشياء التي أحبها أو أشتهيها، وأحلم بها، رأيتها من وراء القضبان: المرأة، الحرية، الأفق.

*والخوف؟

إنه الشيء الوحيد الذي أملكه من المحيط الي الخليج، ولدي في أعماقي 'احتياطيا' من الخوف، أكثر مما عند السعودية وفنزويلا من احتياطي النفط.

*والي متى ستظل مأسورا لثنائية العصفور والقفص؟

الي آخر شهقة في حياتي. أنا أحمل السجن علي ظهري، تماما مثل ماكيت مجسم.

*هل كنت تقرأ في السجن؟

نعم. قرأت أكثر من خمس وعشرين ألف صفحة. كانت سنية صالح وزكريا تامر، يزوداني بالكتب.

*بعد إغلاق سجن المزة، ألا تتمني زيارته؟

لا أبدا، لأنني مازلت أعيش الرعب نفسه.

*قبل دخولك السجن، هل كنت بهذه الروح الصدامية؟

بذور التمرد لدي كانت موجودة، ولكنني لم أكن صداميا، كنت أسير العزلة، وأري أن أجمل أيامي كانت، حين عشت مع البدو في الصحراء، أرعي الماشية. لم أكن أشعر بالغربة، كما شعرت بها بعد تجربة السجن. كنت أحب شعر جبران خليل جبران ورومانسيته. وقتها كان القلب أخضر، لا يعي غير الحلم التائه في القرى والضال عن خريطة 'السلمية'. وفي الزنزانة، عرفت الخوف لأول مرة. وانطبعت روحي بوشم التوجس من العالم، وهرب مني الأمان وربما الي الأبد.

هل تتصور، أنني الي اليوم، عندما تجمعني الظروف ب'كبراء القوم'، لا أستطيع حتى أن أبلع اللقمة في حضورهم. يضحكون معي ويجاملونني بقولهم: 'صرت أهم من الحكام وأكثر شهرة'، لكنني لا أصدقهم. أشعر أن في الأمر مكيدة ما.

أتحدي أي إنسان، دخل السجن ولو يوما واحدا، أن ينساه أبدا. نحن جيل رضع الإرهاب السياسي. ولم يفطم علي أي حليب آخر، لذلك تراني مسكونا بالذعر وأي شيء يخيفني، حتى لو كان مجرد فاتورة كهرباء.

فحين يصبح للإنسان قضية، لابد أن تتبعها 'إضبارة أمنية'.

*السجن صنع منك كاتبا؟

نعم. أول حرف متوهج كتبته، كان في ظلام السجن البارز، في منتصف الخمسينيات.

الفصلان الأول والثاني من الكتاب الذي صدر بعنوان 'اغتصاب كان وأخوتها' دار البلد دمشق.

******

شاعر رغم أنفه ، هكذا وصفه الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي في شهادته القصيرة التي أملاها لنا بالهاتف، وهكذا يراه الشعراء من كل الاتجاهات والأجيال ، من استطلعنا آراءهم حول القيمة الشعرية للماغوط الذي أبحر نحو الأبدية.

*****

لا اذكر أول من قال لي بأن محمد الماغوط لا يتحرك من بيته وانه لضخامة ما صار إليه لا يستطيع أن يشيل جسده. قال انه يشرب نبيذا مخلوطا بالجِن وانه يعرض علي طاولته أصنافا كثيرة من القناني الفارغة. ولا يتوقف مع أمراضه عن الشرب والتدخين. لم أكن رأيت محمد الماغوط منذ زمن بعيد، كان حينها ممددا علي كنبته يعاني الديسك، لكن فكرة أن يحبس نفسه بين قنانيه الفارغة كانت بالنسبة لي ذات نهايات درامية، كانت تستدعي هاملت ولودفيغ فيسكونتي وحتى طيار سكورسيزي المتأخر، وهم يتحررون من أنفسهم وحيواتهم ويمنحونها بلا حساب لنوع من الانتحار الآلي اللاواعي أو حتى الجنون الإرادي. تحت وطأة صور كهذه. تهيبت كثيرا لقاء الماغوط. لم اعرف ماذا يمكنني أن افعل مع شخص حسم أمره علي هذا النحو، كان كل جدل وكل كلام بالتأكيد خلف ظهره، ولم يكن ممكنا ولا حتى أخلاقيا أن أشده من تلابييه لينظر إلي الوراء أو حتى ليسمعني.

في حفل ذكري ممدوح عدوان رأيت الماغوط علي الشاشة، وهو يلقي كلمته في ممدوح. كانت فكرة تصويره ذكية بلا شك لكنها مخيفة. أنها تعكس غيابا من نوع آخر، ليس موقتا ولا عرضيا علي الأقل: غيابا أشبه بأن يكون طبيعة أو حتى مصيرا. كان التصوير إعلانا عن وجود مهدد، أو وجود معلق، بدا الماغوط في أول الشريط من وراء باب أو ساتر كأنه في مكان لا تبلغه الكاميرا، في داخل خاص، بدا وجهه وجسده ثقيلين ومتعسرين. ثمة صعوبة هنا تطغي علي كل تعبير، قام بحركة قبل أن يبدأ القراءة، ربما أطفأ سيجارته وهو يتطلع من وراء عبوسه ونظارتيه السميكتين. بدأ يقرأ لكن الحشرجة ابتلعت أحيانا نصه، كان علينا أن نصيخ جيدا جدا لنلتقط الكلمات. نجحنا في أن نسمع لكن الحشرجة ظلت التي في ذاكرتنا وكأنها الهدير الذي يسبق مرور طائرة. بدت الحشرجة تقريبا الصوت الطبيعي لتلك الهيئة المقطٌبة، سجينة مكان ما أو حتى سجينة شيء ما.

في الليلة ذاتها أسرٌ لنا محمد ملص أن الشريط ممنتج. قال هذا علي كأس، وفي عتمة الحانة جعل تصريحه الأمور أصعب. كان هناك فوق ذلك كذب التقنية، إلصاق ووصل. في ذلك كله ما يوحي أن في الأمر تركيب حياة.

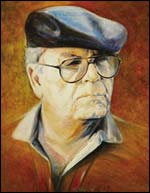

حين تمت دعوتنا إلي زيارة الماغوط تلبكت، لكنني جلست مع جودت فخر الدين وسيد محمود وعبلة الرويني في الجيب وقفزنا في النهار العاصف.

صعدنا طابقا واحدا بحسب سيد محمود تكرر ثلاث مرات. مررنا مسرعين في الكوريدور. كانت تنتظرنا علي الباب صبية سلمنا عليها من دون أن نتبادل معها كلمة أو ننظر إليها. تركناها تستقبل غيرنا وأسرعنا في الكوريدور. ها هو محمد الماغوط فارشا جسده علي كنبة وقبالته محمود درويش مضغوطا في طرف كنبة أخري. أيام طويلة انقضت، عشرون سنة تقريبا، لم يتغير. كان فقط في صورة مكبرة، كل ما فيه بالكبير. بدا ذلك أكثر من أن يكون حقيقيا. كان موجودا وكأنه عملاق نفسه. عيناه. عيناه الكبيرتان المسلطتان النافرتان في العادة غدتا هائلتين. كان من الصعب معرفة إذا كانتا بهذا الحجم تملكان النظرة ذاتها، كان وجهه بملامحه المتضخمة اقل هما مما بدا في شريط ملص، بدا أن (الصحة) طردت كل هم. بلا تجاعيد بدا وجه محمد الماغوط معفيا من العمر، بل معفيا من الوقت، أن لم نقل معفيا من الحاضر، كأنه صار، هكذا، شيئا من الحكاية أو شيئا من السحر. كان بعيدا بهذه الصفة وكأنه في غير لحظتنا وغير نورنا، لم تكن أمامه القناني الفارغة التي سمعنا بها، ربما بالغوا في ذلك. ربما شالوها من أمامه لكنهم لم يشيلوا صينية الطعام الصغيرة الملأى التي ظهر في طرفها كرواسان في كيس بلاستيك. هل استعد لهذه الزيارة المزمعة سلفا. إذا كان استعد فإنه لم يهتم بأن يبدل ثيابه. بقي يرتدي ثلاث كنزات بارزة من تحت بعضها البعض بأي ألوان وأي نسق، أشبه في ذلك بمسنى الضيعة الذين يكافحون البرد بكل ما في خزائنهم. لم يلق بالا بالطبع لسروال بجامته. كان مفلوشا علي كنبته في تلك الصالة الضيقة نسبيا والتي يتقارب جداراها المليئان بلوحات أصلية نصفها، نصفها تقريبا بورتريهات متعددة الأحجام لمحمد الماغوط نفسه. البورتريهات التي تقدمه في أعمار مختلفة. من أوائل الشباب حتى الكهولة، وبدت شريطا صامتا لحياة محمد الماغوط وشهودا صامتين عليها.

مسرورا كان محمد الماغوط بزيارة ضيوف ذكري عدوان. كان في هذا تكريم قبله بامتنان وقطر صوته حفاوة بالقادمين. كان هناك في داخل الغرفة درويش وحجازي وفخر الدين وبزيع وسيد محمود وعبلة الرويني وشبان سوريون بالإضافة إلي وزير الثقافة محمود السيد.

لم يقل الماغوط كلمة ترحيب لكنه لم يحتج إلي ذلك. بدت في وجهه.

شاء فقط أن يكلم ضيوفه، اختار أن يبدأ من مطارح حميمة ومجربة. قال انه جاء إلي الأدب بغير استعداد، لم يحلم بأن يكون أديبا، لولا المصادفة لكان تزوج بابنة عمه وبقي في بلدته. يسره كما أظن أن يقدم نفسه علي هذا النحو، أن يبدو وكأنه لم يتقصد شيئا، أو انه أكثر فرادة من أن يأخذ شيئا بجد. حياته الطريق. هو ملك التسكع وطفل الحرية، والمصادفات تتكفل بكل شيء. أحب أن يروي مجددا قصته عن دخوله الحزب القومي الاجتماعي، حكاية لا تخطئ أبدا وقعها. روي كيف وجد مكتبه اقرب إلي بيته وكيف أغراه موقد المكتب بأن يدخل ليتدفأ. (لم اقرأ شيئا من أدبيات الحزب)، يصر ولا تعرف عندئذ إذا كان يتنصل من أدبيات الحزب أم من القراءة بجملتها، وتتساءل إذا لم تكن تلك الحكاية الذائعة عن فطرية الماغوط وبساطة ثقافته من صنعه أيضا. قال انه يكتب كل يوم ويملأ دفاتره بقصائد ستظهر بعد ذلك.

بدا أفضل بكثير مما رأيناه في شريط محمد ملص، كان هذا مجلبة لمزاح حول نظرة ملص ونواياه. انتبه الماغوط إلي كلامنا عن ملص لكن فاتته النكتة التي فيه، ظن أن المقصود هو بطء ملص المشهود وقال معلقا انه يفضل ملص لفيلم عنه، لأن فيلما كهذا لن يقيض له أن يراه وربما لن يقيض له أن يري النور. رفع رأسه وقال لمحمود درويش انه كتب قصيدة عنه، طلب منه محمود أن يقرأها لكنه رفض ولم يلح درويش. نظر إلي أحمد حجازي وقال انه أحب قصيدته لاعب السيرك. قال أن خالدة سعيد نصحته بقراءتها، كأنه بذلك يحافظ علي صورته الفطرية ويتجنب أن يظهر محترف قراءة. قال انه يكتب باستمرار. وضع كتابه الأخير الضخم (شرق عدن، غرب الله) علي الطاولة وأشار إلي انه أفضل ما كتبه في حياته.

(اكتب للبسطاء والعاديين وهذا الكتاب كذلك). إذا كان هناك كتٌاب كثر يفضلون أن يقولوا أن كتابهم الأخير أحسن ما أبدعوه، في إلحاح نرجسي علي شباب موهبتهم وفنهم، فإن الذين يفكرون في أن محمد الماغوط تراجع باطراد عن مستوي كتبه الأربعة الأولي انصرفوا عن التفكير في أن ما يعانيه أزمة كتابية. سمع حجازي الماغوط يقرأ عنوان كتابه (شرق عدن) بفتح الدال. كانت هذه مناسبة للتفوق علي الماغوط لغويا، سأله حجازي إذا كان يقصد عدن المدينة أو عدن الجنة القرآنية، استنتج أنه لا بد يعني الجنة ما دام العنوان يحوي أيضا (غرب الله). والمناسبة هنا هي بالتأكيد بين عدن الجنة والله، إذا كانت عدن الجنة فلا بد من أنها (عّدْن) بتسكين الدال. استمع الماغوط لكنه عاند في تغيير لفظه، أنها عدن الجنة لكنها بالفتح وستبقي بالفتح. كانت هذه مناسبة عصيان صغيرة، قال انه يعرف اللغة جيدا، قرأ القرآن وكاد يحفظه. لكنه لدي نشر كتبه في بيروت كان لا يتسامح في تصحيح أي شيء فيها ويصر علي أن يحتفظ بكامل أخطائه اللغوية والمعنوية والإبداعية (لم يكن الفطري هينا في مواجهة المتضلعين والمعلمين).

سأله حجازي إذا كان يكتب سيرته. قال انه لا يهتم بها، يعنيه دائما الحاضر الذي هو فيه، كان هذا جوابا يقلب كل تكهناتنا.

قال أن أمل دنقل حفظ (الفرح ليس مهنتي) كاملا. كانت هذه مناسبة للحديث عن حافظة دنقل وشعره. وجد من ذكر (لا تصالح). قال درويش انه لا يفضلها ويؤثر عليها ديوان دنقل الأخير (الغرفة رقم 7). أثني حجازي علي رأي درويش لكنه قال أن شعر (العهد الثاني) أيضا رفيع ويزاوج بين (اللغة المقدسة) واليومية، كنا أيضا وبسرعة أمام قراءة أخري لأمل دنقل.

في استطراد بلا مناسبة واضحة قال الماغوط انه تلقي من السياب رسالة من 18 ورقة كبيرة حبر علي وجهيها مديحا مطولا لعبد الكريم

قاسم. قال متأسفا انه فقد هذه الرسالة ولم ادر فيمّ الأسف. أهو لغياب رسالة من صديق أو فقدان وثيقة في محاكمته.

فجأة قال الماغوط انه يريد أن يقرأ قصيدته عن محمود درويش. فتح علي صفحة دفتر وقرأ شيئا عن أشجار يمكن أن تغدو قاسية. أفلتت في مواضع في القصيدة إيقاعات قديمة من شعره. كانت القصيدة قصيرة. سمعناها بدون تعليق تقريبا. كان هذا احترامنا العميق للشاعر الذي تربينا علي قصائده.

حديث من حجازي عن شعر الماغوط والسخرية العميقة الصادقة في شعره. يدخل شابان يقول المفوه بهما أنهما لم يستطيعا صبرا عن اللحاق بهذه (النخبة من أدبائنا الكبار) وأنهما يستميحاننا عذرا في اقتحام هذه الجلسة واقتطاع بعضها لبث إذاعي. قالا أن الماغوط وافق فلم يجد حجازي ولا درويش بدا من الموافقة. بدا الحديث مع الماغوط اقرب إلي المناكدة. يجيب الماغوط وكأنه فقط يقطع دابر السؤال. أجوبة سريعة تتصنع الضيق (ماذا تحس بعد أن يغادرك الأساتذة) (إنهم معي لا يغادرونني، معي حين اشرب وحين اكتب، معي علي الكأس والطاولة وحتى في التواليت). (أستاذ أخشي أن نكون أزعجناك) يصرفه الماغوط بلا هوادة (نعم أزعجتموني). انتقل الميكرو إلي حجازي. سؤال عن الماغوط وشعره. أشاد بما فيه من سخرية ضرورية لكل شعر رفيع، وفجأة سؤال يقطع الجو تماما (هل أنت هنا لتأبين مبكر للماغوط). وقف السؤال في الجو. بقي مسلطا هنيهة كبيرة، كان صدوره من الشاب المبالغ في تهذيبه غريبا للغاية. بدا نوعا من دوي صامت، من فضيحة معلقة. كان وقاحة صرفا، هل كان استعراضا، أم أنها علبة باندورا انفتحت في أعماقنا.

هل خفنا من السؤال لهذا السبب أم تحررنا منه فجأة. أجاب حجازي بأن الموت حق، لعل الشاب شعر بالورطة فغطاها بالهرب إلي الأمام. سأل درويش عن موته أيضا واستغرب درويش (ما لك تحمل تابوتا). قال الماغوط أن الموت فرح. قلل الجواب من الجنائزية التي صارت إليها الجلسة. الموت فرح. الموت حق.. كان واضحا أن الجلسة انتهت، وان علي كل منا أن يتساير قليلا مع الشبح الذي خرج من داخله.

بيروت

أخبار الأدب- 9 ابريل 2006