فصليّة، تعنى بنقد الشعر، تصدر لدى "دار النهضة العربية"

ناشرها الالكتروني "جهة الشعر"

العدد الثالث، تموز (يوليو) 2007

رئيسا التحرير

زينب عسّاف/ ماهر شرف الدين

لمراسلة المجلة

Nakd2007@hotmail.com

أمّا بعد

دراسات

طبيعة غير صامتة في الشعر العربي، بقلم: عهد فاضل

كتابة السيرة الذاتيّة للقصيدة، بقلم: حسن نجمي

من العنوان إلى النصّ (قراءة في قصيدة "يطير الحمام")، بقلم: خالد حسين حسين

الترجمة الشعريّة للآخر، بقلم: إبراهيم محمود

التقديم والتأخير والتوازي... شكل القول، بقلم: سعد كمّوني

المكان... قاب جرح أو أدنى، بقلم: عمر شبلي

محمود درويش في عيون الشعراء العرب الشباب - "الشاعر أم المنقذ؟" لغسان جواد (لبنان)

"ذاكرة تشبه كمائن ليلكيّة" لعبد الوهاب عزّاوي (سوريا)

"في حضرة الدراما" لوائل السمري (مصر)

"ذهنه أم نصّه!" لعبد الله ثابت (السعودية)

"الصوت اللاحق" لعزّ الدين جوهري (الجزائر)

"أسمعه في مدرّج، أقرأه في كتاب" لنشمي مهنّا (الكويت)

"قراءة الألم" لمازن معروف (فلسطين)

"حرارته الشعريّة شفعت لتجربته" لباسم الأنصار (العراق)

"بين سرديّة النثر وإيقاعيّة الشعر" لأديب حسن محمد (سوريا)

"شاعر الجيتار المتجوّل" لرنا التونسي (مصر)

"هذا فراق بيننا" لعبد الرحمن جاسم (فلسطين)

"قتل الأب" لمحمد ديبو (سوريا)

"الحبو والكلام" لنسرين أبو خاص (الأردن)

منتخبات

منتخب "أوراق الزيتون" 1964

منتخب "عاشق من فلسطين" 1966

منتخب "آخر الليل" 1967

منتخب "العصافير تموت في الجليل" 1969

منتخب "حبيبتي تنهض من نومها" 1970

منتخب "أحبّك أو لا أحبّك" 1972

منتخب "محاولة رقم 7" 1973

منتخب "تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق" 1975

منتخب "أعراس" 1977

منتخب "مديح الظلّ العالي" 1983

منتخب "حصار لمدائح البحر" 1984

منتخب "هي أغنية، هي أغنية" 1986

منتخب "ورد أقلّ" 1986

منتخب "أرى ما أريد" 1990

منتخب "أحد عشر كوكباً" 1992

منتخب "لماذا تركت الحصان وحيداً" 1995

منتخب "سرير الغريبة" 1995

منتخب "جداريّة" 2000

منتخب "حالة حصار" 2002

منتخب "لا تعتذر عمّا فعلت" 2004

منتخب "كزهر اللوز أو أبعد" 2005

منتخب "في حضرة الغياب" 2007

أحوال الشعر

إضاءة: التجانيّ يوسف بشير (1912 - 1937)، جمال محمد إبراهيم

حوار: الشاعر الدانماركي نيلس هاو، محمد سعيد ريحاني

متابعة: مؤتمر "خليل حاوي وتطوّر الشعر العربي الحديث"

مكتبة الشباب:

"شعرائيل" للسوري تمام تلاّوي

"تمائم" للسعودي أحمد الواصل

"كما يخسر الأنبياء" للأردني حسين جلعاد

"أنا شاعر كبير" للبناني رامي الأمين

"ينتظرونكَ" لليبيّة خلود الفلاح

بعدما تناولت في عددها الفائت تجربة الراحل صلاح عبد الصبور "المظلوم" بسبب إقصائه عن دائرة التكريس، تختار نقد تجربة محمود درويش "المظلوم"، لكن بسبب إقامته في هذه الدائرة تحديداً.

ففي تجربة درويش تمّ إنصاف الشاعر على حساب شعره، تمّ تقديم الشخص على القصيدة. على الدوام كان الانتصار لدرويش الفلسطينيّ على درويش الشاعر. على الدوام كانت القضيّة هي الطريق الإجباريّ لامتداح الشعريّة. تقريباً، درويش لم يُقرأ، بل تُرجم... وضمن اللغة الواحدة!

كان ثمة "خيانة" (والإيطاليون يقولون: "الترجمة خيانة") في سلوك القصائد مجاريَ كسفتْ الجانب الفنّي فيها. كان ثمة بخسٌ "كرنفاليّ" للفنّ في سبيل الأيديولوجيا. لكن درويش لم تنطلِ عليه هذه "الخدعة" الموقّتة، بالرغم من ثنائيّة البنفسج - القذيفة التي ملأت قصائده، وبالرغم من حيرة بعض نصوصه بين مطلع غنائيّ بديع وختام مباشر وتكراريّ.

شعريّة محمود درويش ذات المزاج التقريريّ في أعماله الأولى، استطاعت الإشراق بأجمل مطالع الشعر العربي الحديث ("سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا"، "عودة الأسير"، "الرمادي"، "كان ما سوف يكون"، "شتاء ريتّا"...)، مثلما استطاعت اختراع قاموس تركيبيّ اغتذت منه الأجيال اللاحقة. بالطبع، استفاد درويش من تقنيّة السرد القرآنيّ (راجع مطلع قصيدة "سنخرج" مثلاً)، وتقنيّات الأغنية الشعبيّة (الأهزوجة تحديداً)، و"نشيد الأناشيد"... لكن قدرة هذا الشاعر على إجراء كلّ شيء في فلك غنائيّته الاستثنائيّة، جعل من ذلك تفاصيل. لذا، يكون تحديد تقنيّاتٍ في شعر درويش كالقول: لعبه الأثير بالضمائر (أنا، أنتَ، هو)، أو تذويبه التساؤل الفلسفيّ في البنية الشعريّة ("هل كان أوّلُ قاتلٍ - قابيلُ - يعرف أن نوم أخيه موت؟")، أو حرصه على قيام توازن سيكولوجيّ في الموسيقى (على سبيل المثال، قصيدة "الكمنجات" في "أحد عشر كوكباً" التي تُبرز التجانس الموسيقيّ بين "فاعلن" وصوت عزف الكمنجا)، أو "الغموض البليغ"... نقول إن تحديد تقنيّات هذا الشاعر بواحد واثنين وثلاثة لا يخدم الباحث كثيراً في القبض على "سرّ المصلحة" في شعره.

بالشعر، استطاع درويش تحويل قصّة النزوح من فلسطين إلى قصّة شبيهة بقصّة الطرد من الجنّة: فلسطين هي الجنّة، والفلسطينيّ هو آدم، والزيتون هو التفّاح.

بامتزاج الألم باللذّة، والحزن بالسحر، بات للمأساة مردودها الجماليّ الخالص (هنا يمكن جيلنا الشاب أن يستذكر تلك الشائعة التي طالما تداولناها عن "عمالة" ريتّا وارتباطها بجهاز الموساد الإسرائيليّ!).

في شعر درويش ثمة سمة ضوئيّة، أو فلنقل ثمة صباح: نهوض دائم من النوم، قهوة الأمّ، والقهوة مع الحليب... إضافة إلى صفاء لغويّ لا يقلّ استعلاءً عن قولنا: صفاء عرقيّ. وفي حين يأخذ الجسد في قصائد الآخرين منبر الكلام في الجنس، يقوم الجسد الدرويشيّ بالإصغاء. الجنس في قصائد درويش فعل إصغاء لا مرافعة.

لقد جعل درويش من الشعر وسيلته الفضلى لقول كلّ شيء: الغضب، الخيبة، الحبّ، التحيّات... حتى النقد: "كيف أنجو من مهارات اللغة؟". أكثر من ذلك، نستطيع، من خلال قصائد درويش، تقديم رسم بياني لبدء تحوّله، الذي أخذ طابع الحيرة الفلسفيّة، إلى كتابة قصيدة النثر.

بعد "كزهر اللوز أو أبعد" (2005) بات انتقال محمود درويش إلى كتابة قصيدة النثر أكثر سلاسة، وربما أكثر حتميّة. لقد أظهر درويش في هذا الديوان قدرة (رغبة؟) كبيرة على "تمويت" الوزن وإدخاله في غيبوبة. لقد بدا جليّاً أن ثمة حاجة ملحّة لتنويمه مغناطيسيّاً (نثريّاً)؛ محوه والإبقاء عليه في آن واحد. استفادة قصوى من تقنيات قصيدة النثر وموارد تعبيرها، وطغيان لليوميّ، مع تصميم لا يُراجَع لردّ الاعتبار النثريّ للأشياء من خلال تعريفات كرّستها، تقليداً، قصيدة النثر... بالطبع، ذلك كلّه مسبوقاً باستهلال غير بريء مقتبَس من كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيّان التوحيديّ: "أحسن الكلام ما... قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم" (الديوان ينتهي باقتباس آخر، لكن للشاعر نفسه من قصيدة "طباق"، يبدو غير بريء أيضاً: "وداعاً، وداعاً لشعر الألم").

في هذا الديوان كان ثمة تأتأة نثريّة. كان ثمة احتباس نثريّ واعٍ. كتابة محمود درويش قصيدة النثر، بعد 21 ديواناً، ليست فعل "تصابٍ" قطعاً، بل دليل قدرة، إن لم نقل يقظة نقديّة لا تشرد. والحقّ أن هذا الشاعر كان أحسن نقّاد تجربته، وليست غاراته التنقيحيّة على شعره القديم سوى دليل على ذلك.

امتحان "في حضرة الغياب" كان امتحانَ إيقاع، هذا المسمّى الذي طالما اعتبره درويش مقياساً أساسيّاً لحساب منسوب الشعريّة في النصّ، ناهيك بأن هذا الشاعر هو أكثر الشعراء العرب استخداماً لهذه المفردة (الإيقاع) في شعره حيث ترد عشرات المرّات. والصحيح أن قدرة الإيقاع، كمصطلح نقديّ، على التملّص والإفلات من تعريف أكاديميّ صارم يرسم له حدوداً للقياس، جعله يتقمّص هيئات عدّة في شعر درويش بين اختلاطه بالغنائيّة حيناً، وانبجاسه في "إباحيّة" عروضيّة حيناً آخر، أو حواريّات لم تكن تنويعاً يوماً في قصيدة درويش (وإذا كانت كذلك فهي تنويعات بنيويّة)، ناهيك بالتدوير المباغت ولعبة الصدى وجماليّة اللاوصول الدائم... في هذا الديوان الأخير، والذي تمّ ترويسه بلفظة "نصّ"، ثمة "مصالحة" تمّت، أو ثمة لقاء أُنجز. فلا يخفى على من يقرأ دواوين درويش، قراءةً كرونولوجيّةً، بروز ثنائيّتَين اجتهدتا على التصاعد كتاباً بعد آخر: ثنائيّة الحضور والغياب (حتى أن الغياب استطاع بلوغ مرحلة الوجود الفيزيقي: أشياء الغياب، مشاغل الغياب، ركض الغياب، رمّانة الغياب، فرس الغياب، شجر الغياب، رخام الغياب، زجاج الغياب، آثار الغياب...)، وثنائيّة النثر والشعر. في هذا الديوان كان ثمة استعادة نثريّة لـ"جداريّة" التي بلغت ذروتها في طرح الثنائيّة الأولى (الحضور والغياب)، مثلما بلغت ذروتها في استنفاد طاقة الأوزان في حمل (قول؟) كلّ شيء. "في حضرة الغياب" صالحَ النثر بالشعر، مطبّقاً مقولاتٍ كان درويش قالها في دواوين سابقة: "ستعثر الأنثى على الذكر الملائم/ في جنوح الشعر نحو النثر"، "أحبّ من الشعر عفويّة النثر"، "لعلّ السهل نثرٌ/ لعلّ القمح شعرٌ"، "]إلى الشعر والنثر:[ طيرا معاً/ كجناحَيْ سنونوّة تحملان الربيع المبارك"... وليست "زلاّت" التبرير للنثر في هذا الديوان سوى ترجيع لـ"زلاّت" العروض في النثر (وهنا لا نقصد المقاطع الموزونة التي تضمّنها الكتاب، لكن بعض الجمل الموزونة التي تسلّلت إلى المقاطع النثريّة).

قبل ذلك، كان لدرويش في ديوان "أحبّك أو لا أحبّك" 1972 محاولة لكتابة قصيدة النثر، وذلك في قصيدة "مزامير" التي تألّفت من 12 مقطعاً (5 مقاطع موزونة، 6 مقاطع غير موزونة، ومقطع مقفّى من دون وزن) في هيأتها النهائيّة، حيث كان الشاعر قد أعاد النظر في هيأتها الأولى (راجع قسم "منتخبات" في هذا العدد ص 163). بعد صدور "في حضرة الغياب" في وسعنا القول إن تلك القصيدة كانت محاولة قصيدة نثر في أصلها، حتّى ولو قال الشاعر إن لها مرجعيّة تاريخيّة هي نصوص المزامير.

قناعة درويش أخيراً بأن الشعر ما هو إلا "نثر مصفّى"، والتي كلّفته ديوان "في حضرة الغياب"، ستكلّف "الأيديولوجيين" عناء انتظار الديوان "الثاني" أو الثالث والعشرين. فثمة اعتقاد لاشعوريّ، جمعيّ، بأن التخلّي عن القصيدة الموزونة هو نوع من التخلّي عن مبدأ أو قضيّة أو مسيرة نضال. لا قضيّة تُخاض بقصيدة نثر، قصيدة النثر منقوصة الوجاهة... بالطبع، مثل هذه الدفوعات الرجعيّة لا يصمد طويلاً أمام تاريخيّة النقد التي لا يمكن أن تخضع لمنطق ابتزازيّ.

إذاً، في نيّة هذا العدد من نقد (ولو أن بعضاً من النقّاد العرب ممن وعدوا بالمساهمة فيه تخلّفوا لظروف قاهرة) أن يكون قراءةً ضدّ الترجمة، أن يكون قراءة الشعر بلا شوائب الأيديولوجيا والقضايا الكبرى... قراءة درويش المصفّى، درويش النقيّ.

رئيسا التحرير

****

أحدث محمود درويش "مشكلة" في الوعي الشعري الجديد الذي صاحب ما يشبه الثورة أو الانقلاب الجذري على الأصول. فقلد دأب أغلب مجايليه ومَن سبقوه، بفترة قليلة وغنيّة ومحدّدة، على تعامل أعلى مع حساسياتهم الشعرية، بحيث تعكس التجربةُ الشعرية قلقاً مولَّداً من نظرية المعرفة. و"الرجل القوي"، هنا، هو أدونيس الذي أكثَر من احتمال أن تكون نظرية الشعر امتداداً لنظرية المعرفة، لا بل في قصيدة "أحلم وأطيع آية الشمس" جعل نظرية المعرفة جزءاً من القلق الشعري.

المشكلة التي رماها محمود درويش بوجه سابقيه ومجايليه، قبل قرّائه، تمثّلت بصانع نصوص "حدَّث" في متنه الشعري إنما احتوى، وبلا منازع، مقدرة الشعر الجديد على تقبّل الصوت أو الملفوظ. ربما لا يعرف القرّاء الجدد، وكتّابهم، إلى أي حدّ يمثّل الصوت مشكلة للقصيدة الجديدة، بالنسبة إلى أصحاب المشكل طبعاً. إن احتواء محمود درويش للصوت داخل تركيبه الشعري مثّل نقضاً غير متعمّد لمن سبق ولمن جايل، وتقريباً لمن تلا.

الصوت الذي يتأمّن على يد اللفظ والإيقاع، هو بمثابة آلة نسخ لموروث شعري كامل عَمِلَ أصحاب "شعر" اللبنانية ومريدوها على تجاوزه باعتباره شريكاً في "جريمة" التقليد الشعري. وتمّ التعامل معه كآخر حصن من حصون الموروث بصفته مولِّدا للإيقاع والتفعيلة والألفاظ. وفعلاً، تمّ الاتفاق غير المدوَّن بين شعراء يجمعهم هذا النوع من التجاوز وذهبوا باتجاه تقليل الاعتماد على أي شكل من أشكال التصويت أو اللفظ. لم ينجح الجميع، القليل منهم نجح. إنما لم يستطيعوا إغواء واحد كمحمود درويش الذي أعاد السؤال إلى أحضانهم جميعاً: كم سيخسر الشعر العربي بلا صوت؟!

كان أبو نواس محقّاً، مرّة، عندما دافع عن نفسه في معرض انتقاد وُجِّه إلى رخاوة في ألفاظه لحال التمدّن وأن ثمة من يسبقه بسبب ذلك، فقال: "لو كان كلُّ شعري يملأ الفم لما تقدَّم عليَّ أحدٌ". لقد أصاب أبو نواس في بنية تسيطر على الذائقة العربية، وطبيعة أحكام اللغة العربية، ما منحها بطاقة تعريف، في الصوت وفي اللفظ، والإيقاع تالياً. هذا ما فعله محمود درويش: سباحة بعكس عقارب التجديد والعودة إلى الصوت. لقد نجح هذا الرجل بشكل منقطع النظير مما أوقع "خصومه" في إرباكٍ ثان: كيف يمكن الجمع بين الشعرية والجمهور؟ من الصوت، وصولاً إلى شعبية القصيدة. كيف فعل درويش هذا كلّه؟!

في الواقع، ساهم محمود درويش بإحداث نوعٍ من التوازن في نظام التفكير الشعري بعدما أثبت، وبما لا يدع مجالاً للشك، بأن تحميل الصوت واللفظ كلَّ آثام المرحلة الكولونيالية القديمة، لا يمتّ بصلة إلى الموضوع أساساً. فالمرحلة التي تلت سقوط بغداد عام 1258 م، وصولاً إلى محمود سامي البارودي (1838 - 1904)، كانت تعكس سؤالاً خفياً لمّا تجرؤ الحداثة على طرحه علناً وهو علاقة الشعر بالقوة، أو بالمصطلح الفرويدي: علاقة مبدأ اللذة بمبدأ الواقع. وإلا كيف يمكن فهم اضمحلال الشعر العربي مع زوال الدولة؟! إلى أي حدّ ثمة تصادفٌ وإلى أي حد ثمة علاقةٌ؟ لقد أدرك محمود درويش بموهبته المفرطة أن نوعية التصويت العربي والملفوظ فيه يمتّان بصلة غير مدرَكة إلى الإحساس بالتفوّق، ذلك النموذج الذي كان المتنبي الناطق الرسمي به، والأخير. لقد كانت شعريّة المتنبي نوعاً من الكمال الذي لا يتأسس إلا بدمج المادي بالروحي معبِّرَين عن شكليهما في التاريخ والفن، وذلك بقوله الشهير: "وما الجمع بين الماء والنار في يدي/ بأصعب من أن أجمع الجدَّ والفهما".

مع هذا الاختزال اختُصِرَت طبيعةٌ صامتةٌ في الشعر العربي الكلاسيكي. وكَمَنَت أكثر من ستة قرون وراء ظاهرة موت الشعر العربي من نهايات القرن الثالث عشر الميلادي حتى بداية القرن الثامن عشر. والعجيب أنه بسبب سيطرة المنهج الأخلاقي على الإحيائيين والرومنطيقيين ومن ثم الروّاد، لم يجرؤ واحدٌ منهم على ربط الشعرية بالتفوّق. والأغرب أنهم أفادوا من الإحساس بالتفوّق إنما من دون تحويله مبدأ في الفكر الشعري(!) والدليلُ يعرفه الجميع بالثقافة التي سيطرت على "شعر" فترة غير قليلة. كما أن الشعر العربي المعاصر قام بأكمله على دعوات الإحياء، وإنْ برؤية متضخّمة للذات، ومن دون قراءته في النسق، بل في الظاهرة الشعرية.

محمود درويش ربما فعل مثلهم، أي لم يعطِ الإحساس بالتفوّق مبدأ للفكر الشعري، إنما عمل من داخل، في التكوين، واستعاد الصوت عبر اللفظ والإيقاع وجلس ينظر إلى الوفود التي تؤم بيته الشعري الكبير. دامجاً مبدأ اللذة بمبدأ الواقع.

إذاً، من الصوت، إلى نموذج التفوّق (الذي أفاد منه من خلال معنى القضية الفلسطينيّة) إلى النص. على العكس من سابقيه الذين تعاملوا بمديونيّة مع علم الاجتماع ورأوا أن نقص المعرفة العربية بعلم الاجتماع، وتحديداً منها المصطلح، وبقية أزمات المجتمع العربي، ينبغي أن يَعْبَأَ النص بحالته بها، فحوّلوا نصوصهم إلى مساحات حوار لا تخلو من الشعر أحياناً، في الوقت الذي ظنّوا فيه أن الشعر وحده هو الموجود. بينما عمل درويش في النص نفسه وأنتج القصيدة كتلاحم ضروري بين الصوت ونموذج التفوّق، وهذا هو سرّ خلو نصّ درويش من تلوينات نظرية المعرفة، كذلك هذا سرّ غياب الاضطراب في مفرداته، فعادة ما تتكامل فيها الأدوات مع الموضوع على نحو غير مسبوق، بسبب سرعته في التخلص من أثر المتكلمين، ذلك أن دور الصوت والنموذج هو الوحدة، تماماً، مثلما أعلن المتنبي في "الجمع" بين همّته وفهمه: طَرَفَي المثال المتفوّق الذي يجعل من أرسطو والنبي موسى مفْتُوْلَي العضلات، في الوقت الذي تسيطر عليهما، في الوقت نفسه، العَرافة الفلسفية الحادة. لقد مات نيتشه وهو يحلم باستعادة أوروبا التي تتفلسف وتُصارع، في آن واحد معاً. وهو مسعى هيدجر بإرجاع الفلسفة إلى بيتها اليوناني. هل من مفارقة بأن الحرب كانت على الأبواب بعيد كلّ هذا التكامل الفاتن والمدمّر، الخلاّق والدموي؟ سيختصر محمود درويش بإجابة غير ناقصة: "لا تعتذر عمّا فعلت"...

من الصوت، إلى نموذج التفوّق، وصولاً إلى النصّ. قام درويش بكل ما يريد القيام به، عادت الماء إلى عُوْد الشعر اليابس. بينه ونزار قبّاني شراكة مدمّرة، الأول يقوم بواحدة من تكتيكات درويش، الصوت. أما نموذج التفوّق فلم يكن عند قبّاني سوى المكان الأكثر قابلية للتحطم، ولقد تجلّى هذا في الأيام الأخيرة بعدما تساءل عن الوقت الذي سيعلنون فيه وفاة العرب، موت النموذج الذي كان مجرّد استعادة عند قبّاني، حلم، ارستقراطية شاعر شاميّ. بينما لم يكن الأمر كذلك عند درويش، كان نموذج التفوّق وعياً بالأنا ومن ثم التكامل عبر الصوت: سرّ الأسرار في الشعر العربي. وهو أمرٌ دوّخ خالدة سعيد في أول إشاراتها عن محمود درويش في دراستها الشهيرة عندما اعتبرت أن درويش يمثّل "حماسة جديدة في الشعر العربي". ذكاء خالدة قادها إلى مفردة ذكية "حماسة"، وهو اختصار اقترب من قيمة درويش الفنيّة إنما قد بخسه أشياءه. إن هذه الحماسة تعبيرٌ فضفاض لقوّة الملفوظيّة لديه، هذا الأمويُّ في شكل لغة عرف أن مغارة في اللاشعور العربي لا يفتحها سوى اللفظ، والنطق. الصوت هو المطلق، وهو غاية القول الشعري، وإلا فاستدارةٌ إلى نظرية المعرفة. لا يوجد حلّ لهذا المعضلة التي لا تحتاج حلاً في الأساس. عمل كثيرٌ من الشعراء على التسلل بين نقاط اللفظ والصوت، ولم يستطيعوا النجاة. المحظوظ فيهم، كأدونيس، خرج بقصيدة فذّة أراد فيها منافحة درويش بقوة الصوت واللفظ، فكتب قصيدة "إسماعيل" وهي تمثّل أثر التوازن الذي فرضه درويش على بقية الشعراء: إياكم ونظرية المعرفة. كانت "إسماعيل" أدونيس تحدّياً لـ"أحمد العربي". قصيدة بقصيدة، صوت بصوت، اسمٌ باسم. وأحمد بـ... اسماعيل. نجح درويش في جذب أعتى خصومه وأصعبهم على الإطلاق إلى هذه المنطقة التي بدت كما لو أن الحداثة قد طهّرتها، ثم ظهر زيف الحقيقة تلك. وسرّ قبول أدونيس لهذه المواجهة هو أنه، في الأساس، احتفظ لنفسه بعلاقة خاصة غير معلنة بالصوت واللفظ اللذين ظهرا بأكمل صورهما في "أغاني مهيار الدمشقي".

قيمة محمود درويش مثل شاعريته(!) لقد أحدث التوازن بين المكتوب والمنطوق، وأعاد مثال التفوّق ليكون في المنتصف. سيمرّ وقتٌ طويل لمعرفة القيمة التطبيقيّة لأسلوبيّة درويش باستلهام ما يختزنه اللفظ والصوت من موروث جمالي صامت. إنه مدهشٌ يسرح بمحبّي الشعر دون أن يقدّم لهم طبقاً مجانياً. رائجٌ وصعبٌ وملغزٌ. كثيرٌ من سابقيه نجحوا بالصعوبة والإلغاز، إنما أحدث درويش فتنَته عبر الرواج من دون أدنى تنازل، لقد خدعهم بعسل اللفظ ومرَّر بين الحروف ألعابه كلّها. من هنا يبدو أن الحلّ الذي قدّمه محمود درويش لمعضلة التحديث والرواج، هو الحلّ الأمثل. ذلك يُفْهَم عند نزار قباني الأكثر رواجاً والأقلّ تضميناً. وكذلك تفهم كلّ الأساليب التي تلت وجايلت. هل يمكن اعتبار محمود درويش، بهذا المعنى، النموذج الأكثر قابلية للتأثير، من قبل، وحتى زمن مقبل بعيد؟!

****

"قلنا: إن الشعر هو الشاعر. وكان علينا أن نصدّق الشعر ونكذّب الشاعر"

في حضرة الغياب (ص. 169)

1

ما الشعر الذي تنكتب سيرته الذاتية في ديوان "في حضرة الغياب" لمحمود درويش؟ وكيف يتأمّل (نفسه)، خصوصيته، صوته الخاص ضمن الأصوات الأخرى والأساليب الشعرية السائدة في الجغرافيا الشعرية العربية الراهنة؟ وأي علاقة ينسجها هذا الشعر مع شاعره؟ ومن يكتب من (ما)؟ وإلى أي حدّ تصل مغامرة الكتابة الشعرية عبر شكل مختلف، أي في انزياحها الجديد من نصّ تفعيلي إلى نصّ شعري موازٍ يتخذ له هذه المرّة شكلَ محكيٍّ شعريٍّ بلوريٍّ؟

مرّة أخرى، نجد أنفسنا أمام القوة نفسها في اللغة واللعب بالكلمات وبالمجاز والاستعارة والتشبيه (وإن شهدت سيرورة الاستعارة لدى محمود درويش الكثير من التحوّل والتطوّر)، وأمام نصّ له نَفَس أقرب إلى نَفَس القصيدة الدرويشية بكل ما فيها من ذكاء ومكر وتجربة إنسانية طازجة وحسّ فجائعي ورؤية إشكالية.

ظاهرياً، نحن أمام الشاعر الفلسطيني الذي نعرفه ونعرف مساره الشعري والإنساني، لكننا أيضاً أمام الشاعر الذي يذهب عميقاً في تحرير وافتكاك نصه الشخصي من النص العمومي. يكسر أفق الانتظار الشائع فلسطينياً وعربياً، ويكتب عن نومه (اليقظة المغمى عليها)، وعن حلمه وكوابيسه، وعن مرضه وهشاشته، وعن خوفه وحيرته، وعن حبّه، وعن أشجاره وفواكهه، وعن حياته وموته...، موته الذي مضى إليه وصافحه بقلب "مفتوح" قبل أن يعود موفور العافية، شغوفاً بالحياة كما يليق بإنسان حقيقي وبشاعر كبير، صانع للحياة والجمال أساساً. يكثّف محمود درويش ذاكرته في هذه السيرة الذاتية المتقللة من التفاصيل، ومن كثير من الظلال والأحداث والأسماء. وهو لا يكتب سيرته الذاتية بالمعنى العميق للمفهوم، بل يكتب - إن شئنا الدقة - السيرة الذاتية لقصيدته. وذلك من حيث انه يقوم بتجميع، بإعادة تمثّل، وإعادة بناء الاستثناءات والمفارقات التي ميّزت هذه السيرة، سيرة انبثاق وتشكّل المادة الأوليّة (الخام) لكتابة الشعر، ولميلاد القصيدة (علينا هنا أن نفكر في قصيدة "جداريّة" تحديداً، كموديل شعري تنكتب سيرته في هذا الكتاب مثلما ينجز الرسّام اللوحة انطلاقاً من الموديل الجسدي العاري أمامه).

إذاً، فالشاعر في هذا النصّ العميق المركّب، يتوسّل جنساً أدبياً بات معروفاً اليوم في النظرية الأدبية الحديثة، هو "المحكي الشعري". وشعريّة المحكي في نصّ "في حضرة الغياب"، تأتي لتنبّهنا إلى ما لم يتسنَّ لنا الانتباه إليه، أو تعيد تركيب الاستثناءات التي لم تُوصف من قبل كما كان ينبغي أن تُوصف. والأساس الذي يتعلّمه المرء من "المحكي الشعري"(Le récit poétique)، كما نجد ذلك لدى الفرنسي جان إيف تاديي في كتاب نظريّ له بهذا العنوان، هو هذا الهدم الجمالي الخلاّق لهوّة التعارضات الحادّة القائمة (التي ظلّت قائمة لزمن طويل) بين الأجناس الأدبية، وبالخصوص بين الشعر والنثر، مع أن الأمر يتعلّق باختلافات ترجع في جوهرها، كما يرى إيف تاديي نفسه، إلى توزيعات متغيّرة لوظائف أدق من وظائف اللغة، في أغلبها، مؤكداً من ثمّ أن كل رواية هي قصيدة، وإنْ في القليل الممكن منها، وأن كلّ قصيدة هي محكي، في مستوى معيّن. وسنجد أن عدداً من خصائص المحكي الشعري تتلبّس نصّ محمود درويش. ثمة هيمنة واضحة لوظيفة الفضاء كوظيفة رئيسيّة رغم أن الإحساس بالموت يثير دائماً وعادة وظيفة الزمن (لكنه هنا موت لم يكتمل لحسن الحظ). وثمة إيثار للحظة على حساب الديمومة، وينعكس ذلك بجلاء حتى على مستوى التكثيف الحكائي وانقطاعات الخطيّة السرديّة. وثمة أيضاً، حضور للتاريخ من خلال استحضار بعض الوقائع، لكنه استحضار يتمّ في الآن نفسه الذي تحضر فيه اللازمنية. ومن ثمّ، الذهاب إلى غموض المعنى الشعري، حتى ولو أن الأمر يتعلّق - كما يفترض - بكتابة نثريّة تتقصّد "الوضوح". وكما نجد لدى إيف تاديي، فإن الإيقاع كخاصّيّة أخرى للمحكي الشعري، يحضر في نصّ محمود درويش عبر آلية التكرار الجمالي في الكلمات، في الجمل الأساسية (الجمل - المفاتيح)، في تكرار بعض الصور والأحداث... إلخ، ما يجعل السرد التفافياً يتخذ صورة الدائرة (الولادة والموت، الخروج والعودة، الوطن والمنفى والوطن). كما أن أهم خاصّيّة في المحكي الشعري تحضر هنا أيضاً، وهي أن التجربة التي يعيد هذا المحكي كتابتها (رَسْمَهَا) هي تجربة واحدة، وإن تعدّدت تجلّياتها وتنوّعت؛ وتتطلّب "بنية لها وحدة القصيدة وانسجامها وغموضها، أكثر مما يكون لها تنافر الرواية واختلاطها" (إيف تاديي - المدخل).

2

الشاعر غير معني بتعميم خبر سردي عن حياته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وحتى عن حياته الشعريّة (وإن كان يلامسها قليلاً). وإنما هو يكتب هذا النص - هذا الكتاب، ليقدّم لنا السيرة الذاتية لقصيدته، كما أشرت، بالنَّفَس ذاته الذي يكتب به قصيدته ذاتها. ولذلك، قَلَّت شهيته للتفاصيل العمومية، وهي وافرة وغزيرة لديه - لو أراد، أو لو كانت تهمّ استراتيجية كتابته أساساً في هذا العمل - وإنما كان منشغلاً بإنجاز نصّ نثري شفيف أصبح في جلّ مستوياته قصيدة نثر حقيقيّة.

ويخطئ من يطالب نصّ "في حضرة الغياب" بوظيفة نفعيّة. إنه محكي شعري يشتغل على عناصر واقعية، معيشة، معلومة، تنتسب إلى الفضاء السيرذاتي للشاعر. وبدلاً من أن يكتب الشاعر هذه العناصر بتقنيّة التأريخ أو التوثيق والتدوين الذي يميّز في العادة كتابة المذكرات واليوميات، فإنه فضّل نهج أسلوب المحكي الشعري مستثمراً جماليات هذا الجنس وبعض تقنياته، متيحاً لنفسه قدراً من التخيّل الذاتي (Autofiction)، على الأقلّ في تأطير البناء السردي للنصّ من خلال تقنيّة مضاعفة الذات المتكلّمة في النصّ (شخصان في شخص واحد؛ "تصير إلى اثنين: واحد يقول نعم، وواحد يقول كلا"، "في حضرة الغياب" ص. 141). وبالتالي، فإن ما نقرأه في هذا العمل الجميل، الودود، الناعم والقاسي، هو نصّ محمود درويش (الشاعر العربي الفلسطيني الكبير) ونصّ الشاعر الافتراضي أو المتكلّم المضاعف (المركّب من شخصين، ومن صوتين يكثّفهما في الغالب صوت مهيمن). في معنى أننا أمام نصّ يستثمر خطاب الواقع الملموس وخطاب الواقع المتخيّل (الحلميّ، الاستيهاميّ، الكابوسيّ). ولنقل أيضاً، إن هذا العمل يلعب بإمكانيتين نصيّتين: بالخطاب الفعلي الملقى... وبالخطاب المختلَق، الكاذب، الماكر، الفاتن، الذي ليس في جوهره إلا خطاب الشعر. ومن ثمّ صدق السارد (الذات المتكلّمة في النصّ) عندما قال بأن "ليس على الشاعر من حرج إن كذب. وهو لا يكذب إلا في الحبّ..." (في حضرة الغياب، ص. 10).

يُبَئِّر الشاعر خطابه الحكائي الشعري تبئيراً مخادعاً. إنه يحكي عن نفسه فيما يحكي عن "الآخر" الذي يتذرّع به، وليس ثمة من آخر غير الشاعر نفسه. وثمة سردية داخلية يقوم بها الشاعر - السارد عبر موضوعه الموصوف، بينما يراهن على أن يستكملها القارئ، المؤهّل شعرياً وسردياً وجمالياً، بما يعرفه عن مسار حياة الشاعر، وعن أهم علامات تجربته الإنسانيّة التي سبق للشاعر أن امتصّها في شعره، وفي نصوصه الموازية. البناء السردي الذي يتخذ له هنا فضاء المحكي الشعري ولغة قصيدة النثر عموماً، لا يقول أي شيء ولا يقول كلّ شيء. وهو ليس سرداً تقليدياً خطياً تتخلله وقفات وصفيّة، وإنما هو سرد قائم على نوع من الذهاب والإياب، بل يكاد يكون مجمل الإطار الحكائي في الكتاب قد تمّ داخل لحظة واحدة ممتدّة ومسترسلة، يحرّكها التأمّل الوجودي أو التعليق السريع الساخر أو السؤال أو الاستطراد الفني. وذلك ما يتحكّم في وتيرة السرد ويكسبها جمالية وشاعرية وقوّة. وهو ينوّع الخطاب من خطاب حكائي إلى خطاب تأمّلي، إلى خطاب شعري (نثري أو تفعيلي)، إلى خطاب يوميات...، كي لا تتعطّل حكاية النصّ، الحَيِيَّة، ذات الصوت الخفيض، التي ليست في العمق إلا حكاية قصيدة، أو بالأحرى حكاية حياة فرديّة في أقصى لحظات عزلتها وهشاشتها وصمتها... تتحوّل لتصبح حكاية قصيدة أولاً وأساساً، وليس لتصبح حكاية شخص يريد للحظة ألمه و"موته" أن تتحوّل إلى بطولة للادّعاء أو التمجيد أو جلال التقديس.

لذلك، ينبغي أن نتوقع سوء فهم لهذا النصّ الذي يراوغ أفق الانتظار النمطي التقليدي. والمراد أن ترتقي القراءة إلى مستوى الخطاب الشعري الرفيع المكثّف في هذه التجربة الإبداعية التي يخوضها محمود درويش بجسارة. صحيح أن عدداً من المعطيات الإحالية في النص معروفة ومتداولة، لكن الشاعر بإعادتها أو استعادتها يكاد يقول لنا بأن المهم ليس أن تعرفوا ما تعرفونه عني (وسبق أن قلته أو كتبته)، وإنما المهم أن تتعرّفوا إلى طريقة مغايرة في التمثّل والنظر إلى ماتعرفونه عني. ونحن نعرف مسبقاً (نظرياً على الأقل) أن المحكي النثري استثمر دائماً موارد التغيّر الداخلي، وإن كان استثماراً أكثر احتشاماً مما نجده في تعبيرات فنيّة أخرى (جيرار جونيت، عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة: محمد المعتصم، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء 2000، ص 31). وليس من شك في أن الخطاب الشعري ككل، ومنه المحكي الشعري، هو المؤهّل أكثر لاستثمار هذه الموارد الذاتية التي توفّرها السيرورة الباطنية للشاعر، لوعيه الشعري، لحساسيته اللغويّة والمعجميّة والجماليّة والفنيّة، ولأفق قصيدته.

وليس التبئير وحده الذي جاء ماكراً في بناء هذا النصّ، وإنما نجد أيضاً أن السيرورة الزمنية - بما هي سيرورة زمنية لمحكيّ شعريّ - قامت على زمنية مخادعة. إنها تقفز على الكثير من اللحظات، فيما يبدو للوهلة الأولى أنها تمرّ بمجموع اللحظات التي عاشها الشاعر خلال حياته (في فلسطين النكبة وهو طفل، وفي لبنان، وبعد الخروج من فلسطين المحتلة: في القاهرة، بيروت، دمشق، تونس، باريس... وفي مختلف العواصم والمطارات والمنافي الصديقة والشقيقة). إن المحكي ينتقل من لحظة في الماضي إلى لحظة في المستقبل، ومن لحظة في الحاضر إلى أخرى في الماضي، ومن لحظة الواقع إلى لحظة الحلم أو الكابوس. وذلك كلّه اعتماداً على ذاكرة انتقائيّة، تصطفي وترتّب عناصر التجربة الإنسانيّة التي تشكّل المادّة الخام للقصيدة. كما يعتمد الشاعر كذلك كثافة المحكي، عبر تكثيف وتسريع الخطاب الذي يحكي، مقابل الامتداد الزمني للواقع المعيش الذي يتمثّله المحكي الشعري. وبعملية بسيطة، نجد أن أربعاً وستين سنة، هي التي تفصل ما بين تاريخ ميلاد الشاعر (1942) وتاريخ صدور النص (2006)، يتمّ تكثيفها في 181 صفحة من القطع المتوسط. لنقل إننا إن قسمنا 23.360 يوماً على عدد صفحات الكتاب نحصل على معدل 129.06 يوماً لكل صفحة واحدة. طبعاً، ما من رهان كبير على "دلالة كبيرة"، بتعبير جيرار جونيت، في هذه المقارنة الطريفة، لكننا نريد القول إن الأمر لا يتعلّق بسيرة ذاتية للشاعر، وثمة تضحية واضحة بالكثير من تفاصيل الحياة التي عاشها محمود درويش فعليّاً. وبالتالي، فنحن أمام كتابة تعتصر حياة الشاعر لتحتفظ لنفسها بما يتيح للغة الشعريّة الكثافة والوجازة والاقتصاد الخلاّق الموحي.

3

إذاً، في هذا الكتاب ثمة ملفوظ شعريّ، وثمة تحليل شعريّ لهذا الملفوظ في الآن نفسه. ثمة خطاب شعريّ (أدبيّ) مضاعف، خطاب يقول نفسه فيما هو يحلل ويتأمّل نفسه أيضاً. وهو خطاب مضاعف، بهذا المعنى، يتحدّث بصوت مضاعف، الصوت الذي يقول النصّ ويتكلّم فيه، ويقدّم عن نفسه "صورة ذاتيّة" (أوتوبورتريه) تتداخل مع السيرة الذاتيّة للقصيدة. وإذا أدركنا أن النصّ المكتوب يمنح للقراءة حيزاً من الكلام، حيّز شخص يتكلّم بداخله عن شخص آخر لا يتكلّم (وإن كان حاضراً، ولو في حضرة الغياب)، نجد أنفسنا أمام مكوّنات "خطابٍ عاشقٍ"، بالتحديد الذي أعطاه رولان بارت لهذا المفهوم.

الشاعر الذي أصبح أيضاً سارداً في هذا المحكي الشعري يتيح لنفسه حريّة أكبر مما قد يتيحها له، عادةً، النصّ الشعريّ المخصوص (النصّ الشعريّ التفعيليّ تحديداً)، فـ"يجري داخل رأسه"، والعبارة لبارت، أي داخل المساحات الممتدّة للذاكرة ليداعب مدّخراته النفسيّة والأدبيّة والسوسيوثقافيّة والسياسيّة، بل والجسديّة أيضاً (للجسد ذاكرته، للحواس بالطبع). وهو، وإن كان لا يقول جديداً عن حياته، لكنه يقول ما نعرفه عنه بطريقة جديدة، وببنية إيقاعيّة جديدة. ومثل كلّ خطاب عاشق، فإننا كلّما قرأناه بدا لنا أننا نعرف هذا المحكي أو هذا القول، "نتعرّف إلى هذا المشهد اللغوي" (بارت) الذي نعرفه بالطبع لأنه مشهد ذاكرة مشتركة بين الشاعر والقارئ داخل النصّ وخارجه. مشهد شيّدته مشاعر وأحاسيس الشغف المشترك بين الكتابة والقراءة. وهو مشهد يعيد تكوينه هنا المتخيّل الشعري والرغبة الجماليّة وجسارة البوح بالشخصي والخصوصي والحميمي.

ومرّة أخرى، كي نلامس خصائص المحكي الشعري، فإن هذا النصّ لا يبتغي "إسماع كلّ ضجيج الأرض"، بتعبير جان إيف تاديي، وإنما يتوسّل لغة متكتّمة، سرّيّة تحتاج - كي تُفهَم - إلى إحساس مختلف بها وترجيعها عبر الذات القارئة. وإن محمود درويش، الشاعر الماكر الذي يعرف معنى وضعه الاعتباري في الساحة الفلسطينية والعربية، ساحة القراءة النمطيّة عموماً وساحة الصراع والاحتراب والواجب والوظيفة، ينأى بنفسه قليلاً ليكتب نصّه الشخصيّ - "سطره الخاص" (في حضرة الغياب، ص. 99) وليقوله بكثير من الصمت، وبتقاطع واضح مع ظلال القول. لذلك، نخطئ إن قرأنا "في حضرة الغياب" على ضوء ما نعرفه عن الإحالات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة لوضع الشاعر في مجتمعه وسياقه العمومي، بل ينبغي أن نقرأه على ضوء ما يقوله النصّ ذاته. وهو في هذا المعنى، ليس إلا أثراً لخطوات الشاعر وليس تقريراً تفصيليّاً عن الخطوات التي خطاها. وهو صورة عن الطريق التي تسلكها القصيدة الدرويشيّة كي تخرج من بين ثنايا الروح وجروح الجسد ومتاعبه، وليست الطريق الفعليّة التي مشاها الشاعر. والنصّ، إن شئنا، هو رحمٌ لنصٍّ تفصيلي لم ينكتب بعدُ بالكامل، وإن كانت تجلّيات منه قد ظهرت في العديد من نصوص الشاعر الموازية (كتب سابقة، قصائد، شهادات وكلمات، حوارات، رسائل منشورة، افتتاحيات بعض المجلاّت الثقافيّة والفكريّة، خاصة "الكرمل"، أفلام وتسجيلات صوتيّة... إلخ).

4

لقد اختار درويش الشكل الأفضل لاستيعاب تجربته الشخصيّة القاسية، تلك التي مرّ خلالها بأقصى وأقسى سفر يمكن أن يسافره المرء في حياته، سفره إلى المستحيل الإنساني، أثناء خضوعه لعمليّة جراحيّة على القلب الواهن، وفي اللحظة التي كان لاواعياً، وكان "لاوعيه يقاوم الموت". وهي لحظة عسيرة قارَبَها شعريّاً في قصيدته المدهشة "جداريّة"، ويعود في هذا النص ليقاربها "نثرياً" من داخل تجربة المحكي الشعري. شخصياً، لم أقرأ هذه اللحظة فقط باعتبارها لحظة محنة جسديّة لشاعر صديق، وإنما كلحظة كانت لها أرجاعها وتأثيرها على القصيدة وعلى المشروع الشعري ككلّ لمحمود درويش. وهو نفسه لم يكتبها من باب توثيق الألم، وإنما لإضاءة نص شعري كتَبَه... وربّما نص شعري آخر لم يكتبه!

ولم ينحرف وعي الشاعر بالموت إلى الفكرة الخاطئة عن الموت. كما أنه لم يفلسف "موته"، وإنما عامله باحترام كشاعر له حصانة اللغة والصورة والإيقاع، وكإنسان هش... تهمّه الراحة ولا يتمناها راحة أبدية. جميل أن ننظر إلى موتنا. هكذا، العين في العين. نصافحه ونعيد معه الجدولة (مثل بنك نعيد معه جدولة الديون!). وحين نُسأل عنه، عند عودتنا الطارئة إلى الحياة بعد سفرنا الطارئ إلى الموت، نقول كما قال الشاعر في نصّه: "أن ترى كما لم ترَ من قبل. أن ترى الضوء أبيض والغيم أبيض والهواء أبيض. أن تخرج من جسدك. ولا تتذكر متى خرجت من جسدك لأنك لا تتذكّر أنك كنت في جسد. أن تعود إلى أوَّلِكَ فيما أنت ذاهب إلى آخِرك. أن تنام ولا تعلم أنك نائم. أن تخرج من الزمان ومن الشكل" (ص. 112). ولذلك، يقال للشاعر - وقد عاد ناجياً من حادثة الموت إلى حادثة الحياة - "أصرخ يا صاحبي، لأعرف أنك حي"، وكأننا بصدد صرخة الميلاد، تلك التي يصرخها الوليد وهو يلتحق لأول مرّة بضجيج الأرض: "... وعلمت فيما بعد أن صرخة الألم كانت دليل عودتك إلى الحياة التي تبدأ وتنتهي بصرخة. وسألت: أين كنت إذاً؟ فقيل لك إن الموت قد اختطفك لمدة دقيقة ونصف الدقيقة، وأن صدمة كهربائية قد أعادتك إلى الحياة" (ص. 113).

هكذا نفهم أن "في حضرة الغياب" محكيٌّ شعري عن لحظة مضاعفة كان الشاعر خلالها في الحياة وفي غيبته في الآن نفسه. إنها القصيدة هنا هي التي تكتب سيرتها كأن "الموديل" ينوب هنا عن الرسام فيرسم نفسه في اللوحة! كتابة درويش في هذا العمل تحقق مستوى نموذجياً لمحكي شعري في النثر (كما سبق لدرويش أن حقق المحكي الشعري النموذجي في الشعر). وهو في هذا "الموديل" النثري، مثلما في كلّ محكي شعري نثري ناجح، يحقق "شكلاً من أشكال المحكي يستعير من القصيدة وسائلها في الفعل ويحدث آثارها" كما يؤكد جان إيف تاديي (كي أستأنس مرّة أخرى بمختصّ). ودرويش في هذا النصّ، ينأى عن توسل "التخيّل" لأن الواقع الذي عاشه وفّر له (ولكتابته) أقصى إمكانات التخيّل التي لا تحتاج معرفة بلاغيّة لتحقيقها، بل يكفي أن "يموت" الشاعر قليلاً (لمدة دقيقة ونصف دقيقة) ليعثر على تخيّلات تتخلق في جسده وفي هاوية ألمه. ومن ثمّ لم يكن الشاعر في حاجة إلى استثمار عنصر التخيّل الذي تنهض عليه الكتابة الروائيّة، وإنما اكتفى بطرائق السرد التي توفرها القصيدة، وتحديداً قصيدة النثر، وتمكّن من أن يعثر على الإيقاع الملائم كي يجنّب كتابته تلك المواجهة المفترضة في كلّ محكي شعري، بين الوظيفة المرجعيّة (الإحاليّة) بما قد توفره من إمكانات الاستعادة والتشخيص، والوظيفة الشعريّة بإمكاناتها الذاتيّة على مستوى اللغة والصورة والإيقاع... وما إلى ذلك. بل يمضي درويش بعيداً في تمسّكه بما توفره شعريّة القصيدة لشعريّة النثر، عبر الاشتغال بنظام كامل من التعارضات والتناظرات والاسترجاعات والتصاديات، بل واستثمار بعض التوازيات الدلاليّة والتقابلات بين وحدات المعنى (أمكنة وعواصم وروائح وأحداث ووجوه وأفكار... إلخ). وأكثر من ذلك، وصل بمحكيّه الشعري إلى حدّه الأقصى في مقاطع تفعيليّة ختم بها بعض فصول الكتاب، ناهيك عمّا يمكننا العثور عليه من وفرة في الصور والجمل الموسيقية والمصوتات، في سرده النثري، مع أنها عناصر من مقوّمات القصيدة كما نعلم.

5

إلى جانب الأهمية التي يكتسيها شكل البناء في هذا النصّ القائم على تركيب الشعري والنثري، واعتماد المحكي الشعري على مستوى التجنيس، فإن لثيمة الغياب هيمنة دلاليّة وجماليّة تخترق النصّ في كلّيته، وفي سيرورته الحكائيّة، وكذا على مستوى سرديته التي حكمتها تقنيّة الصوت المضاعف من البداية إلى النهاية.

والغياب في هذا النصّ هو اختبار للفقدان الشخصي أساساً، بالرغم من أنه غياب يستحضر كلّ أنواع الغياب الأخرى للشاعر، فثمة غياب المكان الأثير، غياب اللحظة المثلى، غياب الآخر المنشود، لكن أقصى (أقسى) غياب في النصّ هو غياب الذات: أن تكون هذه الذات هنا فيما هي ليست هنا. أن تكون في الحياة فيما هي في الموت أيضاً. وأن تكون في الموت (لمدّة دقيقة ونصف الدقيقة) فيما هي كانت ما تزال ذاتاً محسوبة على الحياة وتنتسب إليها.

من هذه الفكرة، فكرة الشاعر الأصليّة التي لم يعثر عليها في مرجع قرأه أو لدى شخص آخر حدّثه، من هذه البذرة الملتهبة التي استخرجها الشاعر من حمأة اللحظة الجسديّة العنيفة التي عبرها، انبثقت آليّة التضعيف الصوتيّ التي قلنا إنها حكمت كليّة هذا النصّ الاستثنائي الفاتن. يفتتح محمود درويش محكيه، بالكشف منذ انطلاق النص عن أوراقه: "سطراً سطراً أنثرك أمامي بكفاءة لم أُوتَها إلا في المطالع/ وكما أوصيتني، أقف الآن باسمك كي أشكر مشَيِّعيك إلى هذا السفر الأخير، وأدعوهم إلى اختصار الوداع، والانصراف إلى عشاء احتفالي يليق بذكراك/ فلتأذن لي بأن أراك، وقد خرجت مني وخرجت منك سالماً كالنثر المصفّى على حجر يخضرّ أو يصفرّ في غيابك" (في حضرة الغياب، ص 9).

هكذا يقتسم الشاعر مع ذاته (مع صوته الآخر) الحصص والمسافة والأشياء (صوته الآخر إلى حياة أخرى وعدته بها اللغة، وهو إلى موت كان قد وعده بكأس نبيذ في إحدى قصائده) وهو يحضر حضوراً مضاعفاً (حضورين اثنين)، يحضر في الحياة ويحضر في غيابها. والغياب، أن تخلص للغياب أيضاً، ألا تغدر به (فلا شيء يهين الموت كالغدر، ص 10). الغياب هو الموت، هنا في هذا الكتاب، حيث يكون الشاعر حيّاً ويكون أيضاً مسجّى في الكلام.

إنه غياب لا يشبه أي غياب آخر، وبالخصوص لا يشبه كلّ أنواع الغياب التي اعتدناها تملأ القصائد وتضجّ بها الأغاني وأناشيد الحبّ، وحتى أناشيد الموت (المراثي والتعازي). فلا هو غياب شخص قد يعود، ولا هو موت شخص جدير بالرثاء، وإنما هو خطاب عن شخص فقد نفسه، أو بالأحرى هو تأمّل رجُل حيّ في جسده المسجّى أمامه! في هذا الغياب القاسي، الغياب التراجيدي، لا أحد يغادر ليبقى آخر في انتظاره (كما في قصص الحب وقصائده!). إنها قصّة أو قصيدة ذاتٍ تخرج من ذاتها، فلا تبقى ولا ترحل. وإنما هي هنا وليست هنا في آن واحد. لذلك، يراوغ الشاعر غيابه محوّلاً التفاوت القائم بين "ذهابه" من الذات و"إيابه" إليها، فينتج إيقاعاً آخر "فاتحاً مشهد اللغة" ليستولد اللغة من الغياب (بارت، شذرات من خطاب عاشق). وبالتالي، يصبح الغياب منتجاً للمعنى، بؤرة نشيطة يتمركز حولها الانشغال الأساس للنصّ. ذلك الانشغال الذي يشغل عن أي شيء آخر، أي أن ثمة، بالمعنى البارتي، إبداعاً لخيال متعدّد الوظائف يستدعي كلّ الارتيابات والرغبات والاكتئابات في شكل إخراج لغوي mise en scène langagière عادة ما يبعد الموت عن الآخر (الغائب) في أنواع الغياب الأخرى السائد. وهو في هذا النصّ تحديداً يبعد الموت عن الذات، ومن ثمّ فمراوغة الغياب (استعماله) هي أن تمنح امتداداً للحظة الغياب التي لم تستغرق أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة في الواقع، لتجعلها أكثر رحابة كي تستوعب حياة كاملة ومكثّفة. والغياب في "حضرة الغياب" يتجلّى لنا في وصفه غياباً "لا مرجع له". فهو غياب يتحقق من دون أن يتغيب أحد عن أحد كي يكون ثمة أيضاً مرجع للخطاب حول الغياب. ولذلك، فهو غياب في ذاته، كما يمكن أن يكون الشعر في ذاته، أي أن وظيفة الغياب في هذا النصّ هي بامتياز وظيفة شعرية.

في هذا الكتاب الجميل، نحن في حضرة غياب لا يقول إلا ذاته. ومعناه، أننا في صدد شعرية أعمق وأكبر من بؤس بعض القراءات النمطيّة. شعريّة ليست في حاجة إلى من يحاسبها أو يحاكمها بمعايير النثر أو الشعر أو الوزن العروضي أو الوطن أو المقاومة أو البندقية (وذلك كلّه، لا يحتاج فيه محمود درويش لا إلى دروس ولا إلى شهادة من أحد)، وإنما هي شعريّة جسورة تحتاج فقط إلى شعريّة قراءة عاشقة، شغوفة بالجمال، منتصرة للإنسان وللحياة.

إن هذا الكتاب يفتح أفقاً جديداً أمام شعريّة محمود درويش، ويمنحه إمكانات أخرى لإبداع خطاب شعري ينتصر باستمرار على نفسه.

****

"العنوان يعلو النصّ ويمنحه النور اللازم لتتبُّعه"

جاك دريدا

عتبة القراءة

تنبثق أهمية "العنوان" - سليل العنونة - من حيث هو مؤشّر تعريفيّ وتحديديّ، ينقذ "النصّ" من الغفلة، لكونه، أي العنوان، الحدّ الفاصل بين العدم والوجود، الفناء والامتلاء. فأن يمتلك النصّ اسماً (عنواناً)، هو أن يحوز كينونةً، والاسم (العنوان)، في هذه الحال، هو علامة هذه الكينونة: "يموت الكائن، ويبقى اسمه". من هنا، المشقّة التي ترمي بثقلها على المسمّي أو المعنون، وهو يقف إزاء النصّ - الغفل بقصد عنونته وتسميته، فيستبدل العنوان إثر الآخر، كما لو أن العناوين مفاتيح لباب النصّ الموصد، إلى أن يرتضي النصّ عنوانه، ويفلت من العماء، ويستكين إلى ألفة الوجود، ويحوز هوّيته.

هذه الخطورة الأنطولوجيّة الجسيمة التي يتمتّع بها "العنوان"، هي التي لفتت انتباه الباحث، وفرضته موضوعاً للدراسة الراهنة، من حيث إن "العنوان" يعدّ أخطر البؤر النصّيّة التي تحيط بالنصّ، إذ يمثّل العتبة التي تشهد عادةً مفاوضات القبول والرفض بين القارئ والنصّ، فإما عشقٌ ينبجس فتقع لذّة القراءة، وإمّا نكوصٌ ليتسيّد الجفاء مشهدية العلاقة. فالعنوان هو الذي يتيح أولاً الولوج إلى عالم النصّ والتموقع في ردهاته ودهاليزه، لاستكناه أسرار العملية الإبداعيّة وألغازها. هكذا يعرّف "العنوان" النصّ، بتسميته وتحديد تخومه، ومجاله، ثمّ يقتنص قارئاً له، ليدقّ، من ثمّ، نواقيس القراءة، فتشرع عوالم النصّ بالتكشّف والتقوّض في فعل القراءة.

تفرض قصيدة "يطير الحمام" لمحمود درويش اختيارها على الباحث من ضمن النصوص الحداثية العربية المتميّزة، لتكون مثالاً ساطعاً على استراتيجية العنوان في الكتابة الشعريّة وعلاقته بالنصّ من حيث إنّها، وتبعاً لمنظور القراءة، تمثّل نموذجاً للقصيدة الطويلة نسبياً من جهة، ونموذجاً للعنوان الفعلي من جهة أخرى، وإلى جانب هذا وذاك تتمتّع القصيدة بلغة شعريّة عالية، لتغدو "بنيةً منزاحةً" ليس فحسب عن اللغة الاستعماليّة، وإنّما عن اللغة الشعريّة السّائدة، فضلاً عن انبنائها وفق تقنيات متنوّعة: التّفاعل التّناصي مع "نشيد الإنشاد" بصورة رئيسة، الصورة البلاغيّة المربكة للقراءة، بتأسيسها لفجوات ومراوغات ليس من السهولة ملؤها وتصيّدها في الفعل التّأويلي، وكذلك إدخال البعد البوليفوني الذي أتاح للنصّ أن يزخر بأصوات متعدّدة: الكورس، العاشق، العاشقة، الراوي. تشابك هذه الأبعاد يضع المتلقّي إزاء نصّ شعريّ خطير ينذر قارئه بلذّة على وشك الانفجار.

1 ـ مستوى البنية:

ما يلفت الانتباه في هذا العنوان ("يطير الحمام") انبناؤه وفق صيغة فعليّة، أي ابتداؤه بـ"فعل"، وليس ثمة من غرابة مقلقة في الأمر إذا تصفّحنا ديوان محمود درويش إذ تطفح عتبات العناوين بالصيغ الفعليّة. فعلى سبيل المثال، وضمن خرائطيّة فهارس مجموعاته الشعريّة، تتدفّق على المتلقّي العناوين الفعليّة الآتية:

"سنخرج، نزل على البحر، يكتب الراوي: يموت، أسمّيك نرجسةً حول قلبي، سأقطع هذا الطريق، تضيق بنا الأرض، نسير إلى بلد، نسافر كالناس، أقول كلاماً كثيراً، يحقّ لنا أن نحبّ الخريف، يعانق قاتله، سيأتي برابرة آخرون... إلخ"، وإذ نستحضر هذه الصيغ الفعليّة للعنوان لدى محمود درويش - ومثلها الكثير من العناوين الحداثيّة وما بعد الحداثيّة في الشعر العربي - إنما لتتمّ الإشارة إلى أن للعنونة الأحقّيّة في استيلاد عناوين من خلال الصيغ الفعليّة، مثلها مثل الصيغ الاسمية، بل إنها في حضورها تؤدّي وظيفةً مزدوجةً في اشتغالها كعتبة للنصّ: وظيفة التسمية، من حيث أنها تعنون النص، أي تمارس التعيين والتحديد، فترسم خطوط كينونة النصّ وفضاءه، أي أنها تتقمّص "الاسميّة" عنواناً للنصّ، وفي الوظيفة الأخرى تسعى "الصيغة الفعليّة" إلى تحطيم هيمنة الصيغة"الاسميّة" ، في احتكارها للعنونة وسيطرتها الأبديّة على أبنية العناوين، وبهذا الشكل يدشّن "العنوان" اختلافه عن "الاسم العلم" في تبنّيه الصيغة الفعليّة.

وإذا كان الأمر كذلك، فلنمضِ باتجاه أسرار بنية العنوان: "يطير الحمام":

على المستوى التّركيبي يتمظهر "العنوان" في مركّب فعليّ، أي تلك "الهيئة التّركيبيّة المبدوءة في الأصل بفعل تام" ، مشكّلاً بذلك مركّباً إسنادياً في شكل "جملة بسيطة" من حيث أداؤها لفكرة مستقلّة، مكتفيةً بذاتها: طيران الحمام. غير أنّ ميزة العنوان ("يطير الحمام") هنا، قائمة على اشتغاله بصيغة الفعل المضارع: "يطير = يفعل"، وبذلك يدشّن حدث "الطيران" في الزمن الحاضر المستمرّ، بما تدلّ عليه صيغة "يفعل" صرفيّاً وسياقيّاً، وهكذا بتعاضد ذلك مع دلالة الجمع التي يختلقها فاعل الجملة من خلال اسم الجنس الجمعي، يستحوذ العنوان بقوّة على متلقّيه، بإدخاله في مشهد بصريّ حيّ، ليستنطق المشهد بأسئلة من مثيل: إلى أين يطير الحمام؟ لماذا يطير؟... إلخ، وهنا تتحقّق وظيفة العنوان في كونه المنجم الذي لا ينفكّ عن إنتاج الأسئلة، ليدفع بالمتلقي وراء الأجوبة، فيلج متاهة النصّ، ليكون "الطعم" الذي يرميه "الشاعر"، ويغوي القارئ تمهيداً لاصطياده.

أما على المستوى المعجميّ، فينتظم العنوان في حقل دلاليّ وفق علاقة الاشتمال ما بين مفردتَي "الحمام" و"يطير"، حيث "الطيران" سمة دلاليّة من سمات "الحمام". غير أن المعنى الدّلالي لا يتميّز إلا بمقابله التضادي في معنى أن الفعل "يطير" يستدعي على الفور فعلاً مضاداً لـه "يحطّ"، وهكذا ينبني الحقل الدلالي - فضلاً عن علاقة الاشتمال بتضمّن مفردة "الحمام" للفعلين "يطير، يحطّ" - على علاقة التّضادّ الناشبة بين الفعلين "يطير، يحطّ"، وهو تضادّ اتجاهي Directional opposition تتضح معالمه من خلال المربّع السيميائي :

| يطير | تضادّ | يحطّ |

| |

| لا يطير | تحت التضادّ | لا يحطّ |

وهكذا يدخل الفعل "يطير" دلاليّاً في جملة علاقات يتحدّد بها معناه:

- علاقة تضادّ: يطير - يحطّ.

- علاقة تناقض: يطير - لا يطير.

- علاقة تداخل: يطير - لا يحطّ.

- علاقة ما تحت التضاد: لا يحط - لا يطير.

بناءً على ما تقدّم من علاقات، يتبنّى العنوان العلاقة التضادّية التي تسمطق حركة "الحمام"، بجعلها حركةً ذات مغزى ودلالة نتيجةً لما ينجم عنها من تناسل ثنائيات تضادّية، يترتّب بعضها عن بعض: السماء  الأرض، الصعود

الأرض، الصعود  الهبوط، الأعلى

الهبوط، الأعلى  الأسفل، وكلّها ثنائيات مشحونة بالقيمة والتفاضل تسم الثقافة التي أنتج فيها النصّ، فالكيانات المتصارعة محمّلة بأبعاد ثقافيّة ودينيّة ونفسيّة سوف تتجلّى في الانعطافات اللاحقة لفعل القراءة.

الأسفل، وكلّها ثنائيات مشحونة بالقيمة والتفاضل تسم الثقافة التي أنتج فيها النصّ، فالكيانات المتصارعة محمّلة بأبعاد ثقافيّة ودينيّة ونفسيّة سوف تتجلّى في الانعطافات اللاحقة لفعل القراءة.

إذا كان هذا حال المستوى المعجمي للعنوان بعلاقاته الدلاليّة فكيف يتجلّى مجازياً؟ وفي معنى آخر، كيف يتحرّك العنوان ("يطير الحمام") من التدليل على حدث يوميّ إلى كونه بنيةً سيميوطيقيةً لا تتقن سوى التشظّي، والشطب والاختلاف؟

وسوف ننظر إلى العنوان في مستواه المجازي من خلال مفهومَي "الاستعارة" و"الرمز"، ولنبدأ بالعنوان في وصفه بنيةً استعاريةً. إلى ذلك، وفي قراءة للاستعارة، يقول بول ريكور: "إن الاستعارة ليست تزويقاً لفظياً للخطاب. بل لها أكثر من قيمة انفعاليّة، لأنها تعطينا معلومات جديدة. وبوجيز العبارة، تخبرنا الاستعارة شيئاً جديداً عن الواقع"، فما الشيء الجديد الذي تبوح به استعاريّة العنوان؟ تستند القراءة في تأويلها للبنية البلاغيّة للعنوان على الكائنات النصيّة الحاضرة والغائبة بالتكافؤ المعجمي بينها عبر المشابهة. وهذه العناصر هي:

ـ الحمام  عاشق وعاشقة.

عاشق وعاشقة.

ـ [ يطير  يحطّ

يحطّ  ] فعل الحب.

] فعل الحب.

لكن كيف يمكن تسويغ هذا التأويل؟

استناداً إلى هذه التكافؤات المعجميّة، يستبدّ العنوان بعنصريه موقع "المشبّه به"، والعناصر المكافئة لها موقع "المشبّه"، وبذلك يندرج العنوان استعاريّاً في ما يسمّى بـ"الاستعارة التصريحيّة"، حيث يصرّح بـ"المشبّه به" وتغييب "المشبّه" الذي يتقمص كينونة "المشبّه به"، يقول الجرجاني: "فالاستعارة: أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبّه به، فتعيره المشبّه، وتجريه عليه"، ولكون الأمر كذلك، يتلبّس اللغز الاستعارة، وهنا تنهض القرائن السياقيّة في تفكيك لغزية الاستعارة. غير أن العنوان "يطير الحمام" يفتقد إلى هذه القرائن، ومن هنا نلجأ إلى السياق العام أقصد السياق الثقافي، وما يقدّمه من مؤشرات تدعم الزعم الذي نطرحه هنا. وفي هذا الإطار تقدّم لنا كتابات الجاحظ تماثلات بين "الحمام" و"الناس"، فمن أولى بروتوكولات العلاقة بين الإنسان والحمام: الحب "ومن مناقب الحمام حبّه للناس، وأنس الناس به"، وفي موقع آخر: "ومن كرم الحمام الإلف والأنس والنزاع والشوق. وذلك يدلّ على ثبات العهد، وحفظ ما ينبغي أن يحفظ، وصون ما ينبغي أن يصان..."، كما يشير الجاحظ إلى تقاطعهما (الحمام والناس) في الشهوة: "وفي الإنسان ضروبٌ من القوى: أحدها فضل الشهوة، والأخرى دوام الشهوة في جميع الدهر، والأخرى قوّة التصنع، وأنت إذا جمعت خصاله كلها كانت دون قوّة الحمام عند فراغه من حاجته وهذه فضيلة لا ينكرها أحد، ومزية لا يجحدها أحد!"، لكن المشابهة تبلغ الذروة في ما يورده الجاحظ من حديث أحد أئمة الحمام: "لم أرَ شيئاً قطّ في رجل وامرأة إلا وقد رأيت مثله في الذكر والأنثى في الحمام" . هذه البيانات كمؤشّرات قرائيّة تقودنا إلى القول: إن العنوان ("يطير الحمام") يفيض عن معناه الحرفي إلى معناه المجازي، بالانتقال من المشهد البصري الاعتيادي لطيور الحمام إلى مشهد يخصّ كائنات إنسانيّة بامتياز، وبذلك تنسف الاستعارة العلاقة العرفيّة بين الدالّ = يطير الحمام، و المدلول = المشهد البصري لطيران الحمام، ليغدو الدالّ عاشقين والمدلول مجامعةً جنسيةً، فالاستعارة تفتح فجوةً بين الدّال ومدلوله العرفي و"كأنها طعنةٌ انتقاميةٌ خاطفةٌ" للتداول العرفي للعلامة اللغويّة.

لكن ما الذي يطرأ على العنوان ("يطير الحمام") بانتقاله من مجال الاستعارة إلى مجال الرمز؟

المجال الرّمزي هو الذي يتضاعف فيه "العنوان" دلاليّاً ويتعدّد، وتشطب فيه الدلالة السابقة لحساب الدلالة الراهنة، والأخيرة لمصلحة دلالة قادمة برسم الانبثاق، وبذلك ينفلت "الرمز" من سطوة السياق النصيّ وقرائنه - على عكس الاستعارة - لتغدو "العلامة - الرّمز" كائناً هائماً على وجهه، تراوغه المدلولات، وليس لـه عندئذ سوى ممارسة لذّة الانزلاق ومتعته. وحتّى تحيط القراءة بهذه الدلالات المرتقبة دون محاصرتها، يمكن تقديم الترسيمة الآتية:

| مشهد جنسي |  |

| السماء | الأرض |

| الصعود | الهبوط |

| الأعلى | الأسفل |

| | |

رمزياً، وفي مستوى أوّل، ينذر العنوان ("يطير الحمام") بخطر داهم، وبذلك يتقمّص العنوان لافتة إنذار، فالطيران - وبخاصة بالنسبة إلى طائر أليف مثل الحمام - لا يحدث إلاّ باضطراب يقع في موطنه، وفي هذا الإطار يستقطب الفعل "يطير" ما يعضد هذه الدلالة من حيث مراكمته لدلالات: الفزع والخوف (طار قلبه)، والاضطراب (طارت نفسه) وما يرتبط بذلك من بلبلة وشرّ وتشاؤم: التطاير: "التفرّق والذهاب، (...) والطائر: ما تيمّنت به أو تشاءمت وأصله في ذي الجناح. (...)، والطائر الحظّ من الخير والشر" ، وبذلك يكون "طيران الحمام" مؤشراً على فأل سيء، ومن هنا المماثلة بين الشؤم والطير في الثقافة العربية: "وقيل للشؤم طائرٌ وطيرٌ وطيرةٌ لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها، والتطيّر ببارحها ونعيق غرابها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها، فسمّوا الشّؤم طيراً وطائراً وطيرةً لتشاؤمهم بها" . وفي مستوى ثانٍ، وإذا أخذنا بالحسبان الدلالة الاستعاريّة للعنوان، يرمز العنوان إلى الخفّة والطيش، أليس العشق موصوفاً بهاتين الصفتين؟ نظراً لارتباطه بنوازع الكائن وأهوائه: "وفي فلان طيرةٌ وطير وطيرورةٌ أي خفّةٌ وطيشٌ، (...). وفي الحديث إيّاك وطيرات الشباب، أي زلاّتهم وعثراتهم" ، وما العشق وما يترتّب عليه إلاّ هذه الزلات التي يتصف بها الكائن في أوجه، وهكذا يختلق "العنوان" في رمزيّته الثقافيّة دلالات القلق والتفرّق، وما يرتبط به من تشاؤم، والطيش وما يتركه من متعة وسعادة في نفس الطائش.

وتمعن "العلامة - الحمام" في ارتكاب دلالات أخرى، إذ ترمز "الحمامة" إلى السلام "حمامة بيكاسو" ، وما تفترضه هذه الدلالة من علاقات الوئام بين الشعوب بعيداً عن ضجيج الحروب والقتل. غير أن "الحمامة" ترتبط في الثقافة الشرقية بـ"البشارة"، وذلك في زمن سحيق من تاريخ البشريّة. يحدّثنا "العهد القديم" الحكاية الآتية: "وحدث من بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب. فخرج متردّداً حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلّت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة مقرّاً لرجلها. فرجعت إليه إلى الفلك. لأن مياهاً كانت على وجه كلّ الأرض. فمدّ يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضاً سبعة أيّام أخر وعاد وأرسل الحمامة من الفلك. فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذ ورقة زيتون خضراء في فمها" . يؤسّس الخطاب الديني لتضاد دلاليّ (وبضدّها تتمايز الأشياء) بين الحمامة والغراب من جهة، وائتلاف دلاليّ بين كلّ من "الحمامة والحياة ( = ورقة زيتون خضراء) "، و"الحمامة والبشارة"، بعودة الكينونة إلى الفضاء الأرضيّ.

ويمكن هذه الرمزيّة الثقافيّة أن تغتني وتثرى بالبعد النفسي لرمزيّة العنوان. فهل يمكن قراءة العنوان ("يطير الحمام") على أنه بنية حلميّة؟ وهنا يتخذ العنوان مستويات من التفسير والتأويل، نظراً لتقاطع الرمز والاستعارة في بنية الحلم: يطير الحمام، حيث يتقمّص "الحالم" صورة طير "الحمام"، ويغدو "الطيران" الفعل الذي يؤدّيه في فضاء الحلم، وبذلك يغدو "الحالم" نهباً لصراعات نفسيّة عميقة تتحدّد بالحركة (الطيران) بين السماء - الأرض، الصعود - الهبوط، الأعلى - الأسفل، في هذا المفصل يغدو النسق الأوّل: السماء، الصعود، الأعلى موضوع الرغبة، أي موضوعاً للاتصال، في حين يصبح النسق الآخر والمضادّ: الأرض، الهبوط، الأسفل موضوعاً للانفصال. وهكذا يحيلنا فعل "الطيران" على دلالات متنوّعة، فعلى صعيد علاقة "الطيران" بثنائية: السماء الأرض - والأمر يستغرق الثنائيتين الأخريين - يمثّل الحدّ الأوّل: الحرّيّة، حيث "الرغبة في الحرية قد يكون لها أكثر من طريقة للتعبير، فقد يشير الطيران إلى الرغبة في الاتجاه القدسي، والتشوّق إلى الخلود" ، فالأعلى قرين المقدّس والخلود والحياة المفارقة للفناء، في حين تمثّل الأرض القسوة والتعسّف، فيقتنص "الطيران" دلالة "الرغبة في الهروب من ارتباط المرء بالأرض، من الوجود العادي المملّ بكلّ مسؤولياته الرئيسية، وبالتالي الطيران لممالك أحلام اليقظة والخيالات" . هكذا تنبثق ثنائيّة إضافيّة من ثنايا الثنائيات المذكورة، وأقصد تدليل "الطيران" من خلال النسق الأوّل على "الخلود"، وبعكسه الفناء متمثّلاً بالنسق الثاني. كذلك يكتسب "الطيران" في انزلاقاته المثيرة دلالات التفوّق والسيطرة، لأنه يتخذ من "الأعلى" فضاءً لـه، فقد "يشير الطيران على المستوى العملي إلى رغبة الحالم في تجاوز وتخطّي الصعاب، برفع نفسه فوق تعقيدات الروتين ومشاكل الحياة اليومية، أو يرفع نفسه ويرقّيها فوق الآخرين من أجل التفوّق والسيطرة أو محاولة لتعويض شعوره بالنقص" . والفضاء العالي يتلاءم مع فكرة التفوّق والسيطرة، وما القصور، والأبنية إلا دلائل غير لغويّة على محاولات السيطرة والهيمنة والتفوّق على الآخرين.

هذه هي فعاليّة "الرمز" حيث الاختراق وهتك الحدود والقيود والاعتماد على تداعيات حرّة في التدليل. والآن ماذا يمكن للقراءة أن تسجّل بخصوص هذا الانفجار الدلاليّ الناجم عن تفكيك العنوان عبر تشظّيه إلى دلالات تنبثق وتختفي في فعاليّة القراءة، إذ لا يمكن الرهان على معنىً مستقرّ، وحيد، ومركزي، بقدر ما يتعلّق الأمر بممارسة "العنوان" - في وصفه نصّاً - للعبة إرجاء الدلالات وتأجيلها، فهو في كلّ حركة يرتكب دلالةً ثم يتنكر لها في لعبة مثيرة من إخلافه لهويّة المعنى، ناسفاً حضوره وتمركزه، وبدلاً من تأسيسه لدكتاتورية الحضور - حضور معنىً محدّد وثابت - يسعى "العنوان" إلى تفتيت هويّة المعنى وتماثلها مع نفسها، وبالتالي إحداث الاختلاف في مساره الدلاليّ، وعليه لا يمكن بحال تثبيت العنوان ("يطير الحمام") على حدث يوميّ أو مشهد شهوي أو اضطراب أو طيش... إلخ، بقدر ما يكونها جميعاً أو لا يكون أيّاً منها في الوقت نفسه، مندفعاً بغواية التأجيل الأبديّ، محمّلاً بآثار الدلالات السابقة والراهنة واللاحقة.

2- مستوى التجاذب: معانقات العنوان والنصّ:

تكمن أهمية العناوين في أنها بوّابات غير محروسة بإحكام، ينسلّ منها القراء إلى النصوص، لانتهاك عفّتها وفضّ بكارتها، وهي بذلك مفاتيح يختلسها هؤلاء - في خلسة من الحرّاس - للبحث عن متعة غافية، فالقبض عليها قبضٌ على كلمة "السرّ" التي تقود القرّاء - القراصنة إلى مواقع "الكنز - هل قلنا المتعة؟"، ولهذا تبرز استراتيجيّة العناوين ليس في كونها نصوصاً جماليّةً فحسب، بقدر ما تؤشّر إلى كينونة محتجبة خلفها برسم الاستيقاظ، والكشف عن الأخيرة كشفٌ عن تجربة ورؤيا، تمدّنا بأساليب جديدة في معرفة "العال"، ولذلك كان العنوان "بالنسبة إلى نصّه اللاحق يوجد في وضعيّة مفارقة حسب ليوهوك Léo.H.Hoek إذ عليه أن يخبر وأن يبقى محدود الإخبار في الوقت نفسه" . وهذه السمة هي ما تتوافر في العنوان "يطير الحمام" على نحو كبير، من حيث إنه يمارس التلميح والتأشير والإحالة على ما يجري من أحداث نصّيّة متوارية خلفه، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يؤدّي العنوان مهمّاته الاستراتيجيّة في الكشف عن الكنوز المطمورة؟

لنحدّد، بدايةً، محورَي القراءة بين العنوان والنصّ والنصّ والعنوان:

- الحضور الصيغيّ.

- الحضور الدلاليّ.

ولننطلق من المحور الأوّل:

أ- الحضور الصيغي:

كتب أحد النقّاد: "وقد يكون العنوان بكامله جملةً أو كلمةً من القصيدة ينتقيها الشاعر دون غيره لكونه يراها بؤرةً أو مرتكزاً يشدّ إليه بقيّة الكلمات المسهمة في النسيج اللغوي للنص" ، وهذا ما ينطبق بدقّة على العنوان قيد القراءة، حيث اقتطع من النص، ليكون النواة التي يتكشّف فيها النص، ويرتدّ إليها. وفي الواقع يشكّل العنوان بصيغته ("يطير الحمام") جملةً من جملتين فعليّتين تمثّلان لازمة تكراريّة، تتصدّر كلّ مقطع نصيّ من المقاطع التسعة المكوّنة للنص الشعريّ:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام".

والسؤال الذي يطرح نفسه، وقبل الخوض في الحضور الصيغي للعنوان، لماذا لم تحضر اللازمة التكراريّة في نصّ العنوان بالكامل، وإنما اكتفى الشاعر بجملة منها دون الأخرى؟ ترى القراءة أن الأمر يتعلّق بقضايا تخصّ وظيفة العنوان ذاته، من حيث عليه التقيّد بأقصى اقتصاد لغويّ من جهة، وبالتالي محدوديّته على الإخبار، وبمعنى آخر، فالعنوان نصّ، لكنه نصّ ناقص يتضمّن فجوات وفراغات في بنيته، التي تفجّر الأسئلة في لقاء العنوان بالمتلقّي، وأيّ عنوان يدفع للمتلقّي على نحو مكتمل، سوف يكون بديلاً للنص، وهنا ينحدر العنوان والنص معاً نحو الموت، ولذلك "على العنوان أن يكون مثيراً، مختصراً، ومركّزاً يحمل مجموعة معلومات في شكل مورفولوجي صغير، غير مكتمل، يدفع القارئ إلى طلب زيادة مجموعة معلومات" . ومن جهة أخرى أظهرت القراءة في بنية العنوان أنه بذاته يفترض ضمناً الحدث الدلاليّ المضادّ لـه متمثّلاً بـ"يحطّ الحمام"، فلم يجد الشاعر فائدةً من إثبات اللازمة كاملةً في العنوان بإفساح المجال للمتلقّي بملء الفراغ وإيجاد الضديد الدلاليّ للعنوان.

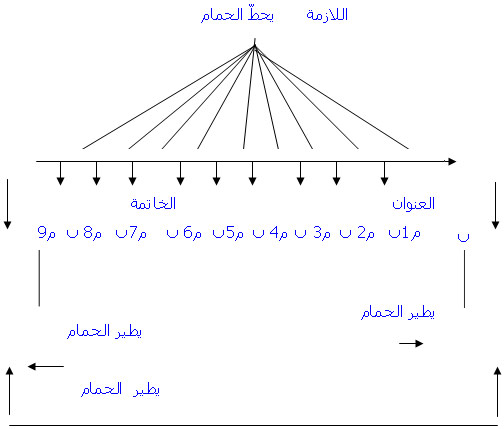

والسؤال كيف يحضر العنوان في النصّ؟ وما هي أشكال هذا الحضور؟ وما هي مهامّها البنائيّة والدلاليّة في النصّ؟ بدايةً، لنقدّم ترسيمةً بمستويات حضور العنوان في النصّ:

مستويات حضور العنوان في النصّ

| تكرار تضادي | تكرار تطابقي

صيغة المضارع | تكرار تطابقي

صيغة الماضي | تكرار إفرادي | تكرار وزني في مختلف مقاطع النص |

يطير الحمام

يحطّ الحمام

عدد التكرارات تسع مرّات | يطير الحمام

يطير الحمام

عدد التكرارت مرّة واحدة في نهاية المقطع

التاسع | وطار الحمام

وطار الحمام

تكرّرت هذه الصيغة في المقطع التاسع على نحو متقطّع | يطير | الحمام | الرخام

الغمام

الختام

السلام

الكلام

الحمام

وشام

حرام

الكلام

الكلام

الرخام

المنام

مقام

الظلام |

أطير

تكرّرت مرّة واحدة في المقطع الثالث | الحمام

تكرّرت مرّة واحدة في المقطع الثالث |

|

|

يتّخذ حضور العنوان صيغيّاً تقنيّة "التكرار" Repetition بأشكال مختلفة، كما هو مبيّن في التّرسيمة، وما يلفت الانتباه فيها أوّلاً: التكرار التضادّي للعنوان "يطير الحمام" مع ضديده الدلالي "يحطّ الحمام" في عتبة كلّ مقطع من المقاطع التسعة للنصّ، لتغدو هذه اللازمة ("يطير الحمام - يحطّ الحمام") عنواناً فرعياً لكلّ مقطع نصيّ. ومن اللافت للانتباه، أيضاً، أن هذه اللازمة التكرارية - وفق ما يظهره الشكل الطباعي للنص، وبدءاً من المقطع الثاني - تؤدّي دور "نهاية" المقطع السّابق، و"بداية" المقطع اللاحق، وهي بذلك تحقّق معادلةً طارئةً: "نهاية - بداية" أو "بداية - نهاية"، وبذلك يمكن وسمها بـ"لا نهاية - لا بداية"، إنها تتّخذ وضعيّة عنصر بنائيّ غير محسوم.

من جهة أخرى إذا تمعنّا في النص، تظهر المواقع المكانيّة لهذه اللازمة في هندسة النصّ الطباعية فراغات من البياض تفصل بين اللازمة والمقطع النصّيّ، الأمر الذي يدعو إلى الشكّ في تبعيّتها للمقطع النصّيّ، ولهذا لن تكون اللازمة سوى استهلال نصيّ أو دور تمثيليّ لصوت آخر يفتح المشهد الشعري، ليبدأ "العاشق" أو "العاشقة" الحوار على غرار "نشيد الإنشاد" المصدر النصّيّ الذي يتصارع معه درويش بنيةً ودلالةً وتقنيّةً، فهو يستند إلى الطابع الدرامي في البنية النصّيّة، حيث يتيح للكورس (الجوقة) المشاركة بين دوري "الحبيب والحبيبة" في المشاهد الحواريّة بينهما، وعليه ليست اللازمة ("يطير الحمام - يحطّ الحمام") إلا صوت الكورس المنحدر من "نشيد الأناشيد" إلى قصيدة "يطير الحمام".

لكن، ماذا بشأن الدورين البنائيّ والدلاليّ الذي يمارسه التكرار التضادّيّ في مساحة النصّ؟ على الصعيد البنائيّ، وبانبثاق صوت الكورس، تمسرح "اللازمة" الحدث الشعريّ، أي تمنحه بعداً دراميّاً، فيمضي "النصّ" إلى الاشتغال وفق تعدّد صوتي (بوليفوني)، ويتحرّر من سلطة الثنائيّة الصوتيّة التي تسم النصّ تقنيّاً، كما أن قيام اللازمة بدورَي "البداية (النهاية) - النهاية (البداية)" تضمن ربطاً بنيويّاً بين مقاطع النصّ باستمرار الحدث الشعريّ بين المتحاورين من جهة أولى، وبين العنوان ومقاطع النصّ من جهة ثانية، وبين مقاطع النصّ والخاتمة من جهة ثالثة، وأخيراً بين العنوان والخاتمة وفق ما يظهره الشكل الآتي:

يطير الحمام

فالشكل الهندسي يوضح قوة التماسك البنائيّ بين مكوّنات النصّ: العنوان، جسد النص، الخاتمة. فالعنوان يرتبط ببداية النصّ من طريق تكراره في اللازمة، والمقاطع ترتبط في ما بينها من طريق "اللازمة" كونها بداية للمقطع السابق ونهاية له، وبداية للمقطع اللاحق، فيما ترتبط الخاتمة بالنصّ من طريق تكرار الحدّ الأوّل من اللازمة ("يطير الحمام") على نحو مزدوج، لترتبط بذلك الخاتمة بكلّ من النّصّ والعنوان، وهكذا تنفتح مكوّنات النص على بعضها: العنوان يحضر في النصّ والخاتمة، وكلاهما في العنوان، فيغدو النصّ دون بداية، دون خاتمة، دون جسد، فكلّ مكوّن يؤدّي دور المكوّن الآخر، الأمر الذي يؤكّد خطورة "العنوان" واستراتيجيّته في البناء والتدليل. وبقدر ما ينتشر العنوان في النصّ والخاتمة بقدر ما يتكثّف الأخيران فيه.

أما الشكل الثاني من حضور العنوان في النصّ فيتمثّل بـ"تكرار تطابقيّ"، وذلك في الخاتمة بتكرار العنوان بصيغته المعهودة على نحو تتابعيّ: "يطير الحمام، يطير الحمام"، وبصيغة الماضي في المقطع التاسع: "وطار الحمام، وطار الحمام"، بفاصل بين التركيبين. فما الذي أدّى إلى هذا التغيير الصيغيّ من المضارع إلى الماضي من جهة، وأخرى مجيء الخاتمة في صيغة تخلو من التضادّ كما في المقاطع النصّيّة السابقة؟ تقتضي الإجابة إيراد المقطع التاسع لإدراك طبيعة التحوّلات والصيرورات في حضور العنوان في النصّ:

"يطير الحمام

يطير الحمام

رأيت على الجسر أندلس الحبّ والحاسة السّادسه

على وردة يابسه

أعاد لها قلبها

وقال: يكلّفني الحبّ ما لا أحبّ

يكلّفني حبّها

ونام القمر

على خاتم ينكسر

وطار الحمام

رأيت على الجسر أندلس الحبّ والحاسّة السادسه

على دمعة يائسه

أعادت لـه قلبه

وقالت: يكلّفني الحبّ ما لا أحبّ

يكلفني حبّه

ونام القمر

على خاتم ينكسر

وطار الحمام

وحطّ على الجسر والعاشقين الظلام

يطير الحمام

يطير الحمام".

يتقدّم المقطع الشعري ليقلب الأدوار رأساً على عقب، إذ شهدت المقاطع الثمانية السابقة عليه تبادلاً للعاشق والعاشقة في مشاهد حواريّة تتفجّر بالرغبة والعشق والوصال، حيث تغدو العاشقة موضوعاً للعاشق، للاتصال به، وبالعكس، غير أن المشهد التاسع يشهد انفصال كلّ فاعل من الفاعلين عن موضوعه، ليتحرّك النصّ من الملهاة إلى المأساة، فكيف يتمّ تأويل ذلك من خلال العنوان؟ التغيير الذي يطرأ على المشهد يتمثّل بتموقع صوت جديد، صوت راوٍ يروي النهاية التراجيدية للعشق بين العاشقين، وذلك باستخدام صيغة الماضي "رأيت" الذي يدلّ على أن الحدث الشعري المتمظهر من خلال صيغة المضارع "يطير الحمام  يحطّ الحمام" جرى في الماضي، وترهينه كان بقصد إدماج المتلقّي في الحدث الشعريّ، لما تدلّ عليه صيغة المضارع من حال واستقبال، ما يجعل الحدث الشعريّ مكتنفاً بالتحوّلات في مسار النصّ، على عكس صيغة الماضي التي يكون الحدث فيها قد أنجز وتحقّق.

يحطّ الحمام" جرى في الماضي، وترهينه كان بقصد إدماج المتلقّي في الحدث الشعريّ، لما تدلّ عليه صيغة المضارع من حال واستقبال، ما يجعل الحدث الشعريّ مكتنفاً بالتحوّلات في مسار النصّ، على عكس صيغة الماضي التي يكون الحدث فيها قد أنجز وتحقّق.

في هذا المشهد، الذي يتفرّع بدوره إلى مشهدين وصفيين، الأوّل يخصّ العاشق والآخر العاشقة، تحدث مأساة الانفصال بين العاشقين ويتمظهر ذلك نصّيّاً من خلال المعجم النصّيّ: "وردة يابسة، نام القمر، خاتم ينكسر، دمعة يائسة"، فالأسماء والأفعال هنا تومئ على التوالي إلى الموت، وحلول العتمة، والانفصال. هذه الدلالات تتساوق مع دلالة الحدّ الثاني من اللازمة أو ضديد العنوان: "يحطّ الحمام"، فالفعل "يحطّ" يفيد دلالات الهمود، والسكون، والفتور، وتبلغ هذه الدلالات ذروة التجلّي في السطرين الأخيرين من المشهد التاسع:

"وطار الحمام

وحطّ على الجسر والعاشقين الظلام".

هكذا تنبثق دلالة جديدة، تدعم التأويل الأخير لضديد العنوان، حيث يتلاءم الفعل "حطّ" مع الفاعل (الظلام) دلالياً، فالظلام يتضمن دلالات الموت والانطفاء والخوف... إلخ، بما يوحي بالانفصال بين العاشقين، ولهذا سوف تأخذ اللازمة الصورة الآتية:

"وطار الحمام

وحطّ (...) الظلام".

وبذلك يشير الحدّ الأوّل إلى التفرّق والذهاب، في حين يشير الحدّ الثاني إلى الهمود والسكون، ليحدث الانفصال والفراق من خلال صيغة الماضي (طار، حطّ) بما لا يتفق مع ثيمة الحبّ التي تتضمن حركة انفعاليّة وجسديّة متشخصة في صيغة المضارع:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام".

وبناءً على ما تقدّم من السهولة بمكان تفسير الخاتمة:

"يطير الحمام

يطير الحمام".

فمن وظائف التكرار التوكيد، كما يشير ابن الأثير: "واعلم أن المفيد من التكرار يأتي في الكلام تأكيداً لـه وتشييداً في أمره، وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء الذي كرّرت فيه كلامك"، وتأتي الخاتمة للإمعان في حال الانفصال بين العاشقين وتأكيده، بإزاحة الضديد "يحطّ الحمام"، وتكرار الحدّ الأوّل "يطير الحمام"، الأمر الذي يؤكّد، في الوقت نفسه، الضديد في صورته الثانية "وحطّ الظلام"، فالتكرار التطابقي: تكرار هشّ لا يشير إلى التطابق بقدر ما يشير إلى الاختلاف، بمعنى آخر، فالخاتمة تسند التأويل الآتي:

"يطير الحمام

يحطّ الظلام".

ثمة شكل آخر من حضور العنوان في النصّ، وهو في الواقع حضور مجموعة من المفردات التي تتعالق مع مفردة "الحمام" في الصيغة وفونيم "الميم": الرخام، الغمام، الختام، السلام، الكلام، الحمام، وشام، حرام... حرام، الكلام، الكلام، الرخام، المنام، مقام، الظلام، وتكمن أهمية هذا النوع من حضور العنوان في مقاطع النصّ في مسارين: الأوّل إيقاعي، فكل مفردة من هذه المفردات، وفي سياقها النصّيّ، تؤسّس تفعيلة: فعولن، وهذا ما يكثّف من بؤر الإيقاع الموسيقي بتضافر البحر المتقارب مع هذه المفردات المنتهية بفونيم "الميم"، وبذلك ترتبط هذه المفردات مع عنصر العنوان "الحمام" في الصيغة والوحدة العروضيّة، ما يدلّ على امتداد العنوان دلاليّاً وإيقاعيّاً في تشكيل جسد النصّ. ويتجسّد المسار الثاني في البعد الدلالي لهذه الكلمات من حيث إنها تتماثل مع أحد عنصرَي العنوان "الحمام" في الصيغة الصرفيّة (فعال) والوزنيّة (فعولن أو فعول)، وتختلف عنه دلاليّاً، وهذا الاختلاف يسهم إلى حدّ كبير بإكساب النصّ تراكمات دلاليّةً وغنىً معجميّاً.

حضور العنوان وانتشاره في النصّ عبر تقنية التكرار بمستويات مختلفة، يظهران طابعاً مميّزاً للغة الشعرية لدى محمود درويش الذي يتكئ في بنينة نصوصه الشعرية على التوازي التركيبيّ القائم على التماثل النحويّ والاختلاف الدلاليّ، كما هي الحال في اللازمة - فالتكرار لا يني منتجاً للاختلاف على الصعيد الدلاليّ، فإذا كان ذلك بيّناً في التكرار التضادّيّ والوزنيّ، فإنه يستمتع بـ"الاختلاف" حتى في إطار التكرار التطابقيّ، كما في قراءتنا للخاتمة "يطير الحمام، يطير الحمام"، وبالتالي "ليس ثمة من "تكرار" حقيقي إلا وهو في خدمة "التمايز" أو هو في مصلحة "اختلاف" يندغم فيه ليفلت به عن حيّز التكرار"، فالتكرار لا يكون إلا بكونه اختلافاً، فما أن يولد حتى يحمل في رحمه بذرة الاختلاف. وإذ نؤكّد إنتاجية التكرار للاختلاف؛ فلأن العلامة اللغويّة المكرّرة لا تنزع إلى "التماثل الدلالي" مع ذاتها، بل "إن قابلية التكرار بما هي تكرار إشارة أو معاودتها تفضي إلى تفتّت الهوية الدلاليّة لهذه الإشارة"، وبمعنى آخر، فالتكرار لا يثبت هوية الكلمة، ويمنحها الاستقرار الدلالي باقتطاع معنىً لها، بقدر ما يفكّك هذا "المعنى"، ويفتح العلامة على الاختلاف، لتختلف مع ذاتها وتتباين على المستوى الدلاليّ.

ب- الحضور الدلاليّ:

إذا كان الحضور الصيغي للعنوان وانتشاره قد كشف أسرار البنية النصّيّة جزئيّاً، فإنه من المدعاة بمكان الكشف عن انتشار العنوان في النصّ، للقبض على اشتغالات العنوان وتحوّلاته دلاليّاً، وبالتالي المعرفة بأسرار البنيّة وغوامضها على صعيد النصّ. وتشرع مجازفة القراءة بالعمل بزعم مفاده أن العنوان مع ضديده يمثّل نواةً نوويّةً تنشطر في المقطع النصّي، فيتمفصل إلى حقلين دلاليّين، تدور كائنات الأوّل حول نواة الحدّ الأوّل: يطير الحمام، وكائنات الحقل الثّاني حول نواة الحدّ الثّاني: يحطّ الحمام، فكيف يمكن القراءة إدراك تشظّيات العنوان في مقاطع النصّ:

ـ المقطع الأول:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

- أعدّي لي الأرض كي أستريح

فإني أحّبك حتى التعب...

صباحك فاكهةٌ للأغاني

وهذا المساء ذهب

ونحن لنا حين يدخل ظلّ إلى ظلّه في الرخام

وأشبه نفسي حين أعلّق نفسي

على عنق لا تعانق غير الغمام

وأنت الهواء الذي يتعرّى أمامي كدمع العنب

وأنت بداية الموج حين تشبّث بالبرّ

حين اغترب

وإني أحبّك، أنت بداية روحي، وأنت الختام".

حين نتأمّل المشهد النصّيّ، وبتعالقه مع اللازمة، يشرع الحقلان الدلاليّان بعمليات جذب الشظايا النصّيّة وأغبرتها إلى مركز الحقل من ناحية، والتجاذب بينهما من ناحية أخرى. في هذا الإطار تستبدّ النواة الدلاليّة "يطير الحمام" بالمعجميّة الآتية: صباحك، الغمام، الهواء، حين اغترب، في حين تجتذب النواة الأخرى "يحطّ الحمام" إليها المعجميّة الآتية: الأرض، المساء، تشبّث بالبر، ومما له دلالته، التساوق الدلالي بين النواة والعناصر الدائرة في مدارها، فالصباح مؤشّر زمنيّ على طلوع الشمس، والغمام يتحرّك نحو الأعالي، في حين أن الفعل "اغترب" يومئ إلى الحركة، فالعناصر الثلاثة تشترك مع النواة في سمة (+ حركة). وبالمثل توحي العناصر الثلاثة الأخرى في الحقل الثاني بالثبات والهمود، وعليه فهي تشترك في سمة (حركة). لكننا حين ننظر إلى النواتين في تجاذبهما، أي في ما توحي به اللازمة من حركة مستمرّة بين الصعود والهبوط دون انقطاع، يغدو المشهد النصّيّ توسيعاً دلاليّاً لهذه البنية التفاعليّة، وإيجازاً لذلك نقدّم ممارسةً قرائيّة لإحدى هذه الموجات الدلاليّة:

"أعدّي لي الأرض كي أستريح

فإني أحبّك حتى التعب...".

تمتدّ هذه الموجة اللغويّة بين المخاطب (العاشق) والمخاطب (العاشقة)، وتؤسّس كينونتها ضمن ما يسمّى "بإنشاء طلب بتحقيق فعل على وجه الاستعلاء" ، ويكشف الخطاب عن طبيعة علاقة المخاطب بالمخاطبة من خلال الجملة الأمريّة، وذلك بخلوّها من التكلّف بين الطرفين، ولذلك اتخذت الجملة صيغة الأمر: أعدّي، لكن ماذا عليها أن تعدّ؟ هنا تنهض طيةٌ دلالية من خلال مفردة "الأرض" المستخدمة - في وصفها مفعولاً به - للفعل أعدّي، حيث تشرع مفردة "الأرض" بالانتقال من مدلول حرفيّ إلى مدلول حاف به، لتومئ إلى "سرير الحب"، فما التقاطع المشترك بين "الأرض" و"السرير"؟، تتخذ مفردة الأرض السمات الآتية: مادة + ممتدّة + غير ممهّدة + سرير واسع، في حين يمتاز السرير بـ: + مادة + ممتدّ + أرض صغيرة، فالعناصر المشتركة بين المفردتين تسمح بدخول "الأرض" في فضاء الاستعارة من حيث يكون "للفظ أصلٌ في الوضع اللغويّ معروفاً تدلّ الشواهد على أنّه اختصّ به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم". وما يخفف من وطأة الطية الدلاليّة ويجعل الاستعارة في متناول التأويل تلك المؤشرات السياقيّة "كي استريح" و"أحبّك"، فهي عناصر كافية لتخفيف التوتر الاستعاريّ في مفردة الأرض. من جهة أخرى تفترض "الأرض" ضديدها الدلاليّ: "السماء"، ليكون المتلقي إزاء ثنائية: السماء  الأرض كصورة دلاليّة أخرى عن "يطير الحمام

الأرض كصورة دلاليّة أخرى عن "يطير الحمام  يحطّ الحمام" أو:

يحطّ الحمام" أو:

"يطير العاشقان

يحطّ العاشقان".

- المقطع الثّاني:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

أنا وحبيبي صوتان في شفة واحده

أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشارده

وندخل في الحلم، لكنّه يتباطأ كي لا نراه

وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي

وأختار أيامنا بيديّ

كما أختار لي وردة المائده

فنم يا حبيبي

ليصعد صوت البحار إلى ركبتيّ

ونم يا حبيبي

لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسده

ونم يا حبيبي

عليك ضفائر شعري، عليك السلام".

يقدّم لنا المشهد الثاني صورة أخرى من انتشار النواتين الدلاليّتين في المشهد، ويمكن النواة الأولى أن تشرف على المفردات الآتية: "النجمة الشاردة، أصحو، ليصعد صوت البحار"، وبالمقابل تستغرق النواة الثانية "ينام حبيبي، الليالي، فنم يا حبيبي، لأهبط فيك"، وليس بخافٍ العلاقة بين "الطيران" والنجمة وصعود الصوت، من حيث تقاطعها في سمة (+ ارتفاع)، في حين تتقاطع مفردات الحقل الثاني مع النواة الدلاليّة "يحطّ الحمام" في سمة (+ هبوط)، ففي النوم تتغيّر وضعيّة الكائن من وضع عمودي إلى وضع أفقي، وكذلك في الليالي تهبط العتمة، والدلالة الجنسية واضحة في مفردة التركيب الأخير. إذا كان هذا حال "اللازمة"، فكيف تتجلّى على نحو تفاعليّ في النصّ؟ يشكّل المشهد الثاني موجةً دلاليّةً أخرى في إثر الأولى. ويمكن لنا التأمّل في الصورة الآتية:

"أنا وحبيبي صوتان في شفة واحده

أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشارده".

يعكس السطر الأوّل تفاعلاً التحاميّاً بين العاشقين (الحمام) من خلال آليّة التشبيه البليغ أو المضمر، كما يسمّيه ابن الأثير: أنا وحبيبي = صوتان في شفة واحدة، إذ تمّ الدمج بين المشبّه والمشبّه به دون "توسط أداة ولا وجه شبه، وإذا المشبّه به خبر أو في حكم الخبر عن المشبّه. وغياب هذين الركنين يفتح الباب أمام الذهن يتطلع إلى جميع وجوه اللقاء الممكنة بين الطرفين فإذا هما واحد أو كالواحد في التصوّر"، وهكذا يغدو الصعود هبوطاً، والهبوط صعوداً، والعاشق عاشقةً والعاشقة عاشقاً في الفعل الجسدي، وتختفي الخطوط بين الطيران والهبوط. غير أن الصورة الثانية سرعان ما تكمن للصورة الأولى، وتفقدها لذّة الالتحام ليكفّ التفاعل، وينفرد كلّ حدّ من حدّي اللازمة بدلالة منفصلة، وتنزاح "اللازمة" عن تدليلها على الفعل الجسدي، لتبوح بإرهاصات المأساة، وفيما تؤكّد العاشقة على توحّدها بالحبيب "أنا لحبيبي أنا"، تستقطب انتباه العاشق أنثى أخرى (النجمة الشاردة) واهتمامه. وبذلك بقدر ما تؤدّي "اللازمة" معنىً دالاً على التوحّد الجسدي، بقدر ما تؤسّس لمعنى الانفصال والافتراق، وهذه من عادات العلامة اللغويّة في الإحاطة بهويّتها والانزلاق بها نحو الاختلاف معها.

ـ المقطع الثالث:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

- رأيت على البحر إبريل

قلت: نسيت انتباه يديك

نسيت التراتيل فوق جروحي

فكم مرّةً تستطيعين أن تولدي في منامي

وكم مرّةً تستطيعين أن تقتليني لأصرخ: إني أحبّك

كي تستريحي؟

أناديك قبل الكلام

أطير بخصرك قبل وصولي إليك

فكم مرّةً تستطيعين أن تضعي في مناقير هذا الحمام

عناوين روحي

وأن تختفي كالمدى في السفوح

لأدرك أنك بابل، مصر، وشام".

تنتشر شظايا العنوان مع ضديده في هذا المشهد الشعريّ من خلال نسقين معجميين، الأوّل: رأيت، انتباه، التراتيل، أن تولدي، أناديك، أطير، والثاني: نسيت، تقتليني، كي تستريحي، قبل الكلام، المدى، السفوح، بابل، مصر، وشام، ومما لـه دلالته أن النسق الأوّل تجمع كائناته سمة ( + حركة)، فالرؤية ناجمة عن حركة العين، والانتباه عن يقظة الشعور، ومثلها الأفعال: تولدي، أناديك، أطير، إذ تتحرك نحو الخارج عبر حركة المولود والصوت واندفاع الجسد. هكذا يبلور المشهد موجةً دلاليّة تنطوي على ( + حركة)، بمواجهة هذا المدّ الدلاليّ تسهم النواة "يحطّ الحمام" بانتشارها في المشهد الشعري باختلاق فضاء دلاليّ دالّ على السكون والصمت، فالنسيان فقدان آليّة التذاكر، والقتل يقود إلى الموت، والاستراحة ضدّ الحركة، وقبل الكلام ثمة صمتٌ، أمّا العلامات الأخرى فتشكّل فضاءً مكانياً، يوحي بالسكون، غير أن العنوان مع ضديده الدلاليّ يتجسّد في النصّ على نحو تفاعليّ، فالصعود والهبوط المتواتر يؤدّيه فاعلٌ واحدٌ متمثّلاً بالحمام (العاشقين):

"أناديك قبل الكلام

أطير بخصرك قبل وصولي إليك".

يتأسّس الحراك الدلاليّ للصورة الشعريّة على تضادّ دلاليّ: حركة  ثبات، ويتجلّى في السطر الأوّل بـ"نداء

ثبات، ويتجلّى في السطر الأوّل بـ"نداء  صمت" وفي السطر الثاني بـ"أعلى (أطير)

صمت" وفي السطر الثاني بـ"أعلى (أطير)  أسفل (خصرك)"، هذه الصورة تشاكس المنطق، وتبدو، وكأنها غير قابلة للبتّ فيها لكونها تفسح للانزياح حيّزاً كبيراً في بنيتها. فمن الصعوبة بمكان اقصار الفعلين "أناديك وأطير" على دلالة محدّدة، فالسياق الشعري، هنا، يبدّد الدلالة القاموسية للفعلين المذكورين، ويحمّلهما بحمولة سيميائيّة تناقض الدلالة العرفيّة لهما، فالفعل "أناديك" يتشظّى ويتبعثر دلالياً، فتفقد اللغة بذلك وظيفتها التّواصلية لتؤسّس الوظيفة الشعرية، وذلك لأن الفعل "أناديك" يتأرجح وينوس بين الدلالة القاموسيّة والسياقيّة، فهو نداءٌ، وصمتٌ في الوقت نفسه، ومثله الفعل "أطير" فهو طيران وثبات، وهكذا يتحكّم التناقض المنطقي بالبنية الدلاليّة للثنائيتين: نداء - لا نداء، طيران - لا طيران، فالاشتغال اللامنطقي أو ضدّ المنطق السائد في اللغة من شؤون اللغة الشعريّة التي تجمع بين المتناقضات، وتحرّر العلامات من سطوة العرف والعادة، لتفتح العلامة على أقصى تشظّيات التدليل.

أسفل (خصرك)"، هذه الصورة تشاكس المنطق، وتبدو، وكأنها غير قابلة للبتّ فيها لكونها تفسح للانزياح حيّزاً كبيراً في بنيتها. فمن الصعوبة بمكان اقصار الفعلين "أناديك وأطير" على دلالة محدّدة، فالسياق الشعري، هنا، يبدّد الدلالة القاموسية للفعلين المذكورين، ويحمّلهما بحمولة سيميائيّة تناقض الدلالة العرفيّة لهما، فالفعل "أناديك" يتشظّى ويتبعثر دلالياً، فتفقد اللغة بذلك وظيفتها التّواصلية لتؤسّس الوظيفة الشعرية، وذلك لأن الفعل "أناديك" يتأرجح وينوس بين الدلالة القاموسيّة والسياقيّة، فهو نداءٌ، وصمتٌ في الوقت نفسه، ومثله الفعل "أطير" فهو طيران وثبات، وهكذا يتحكّم التناقض المنطقي بالبنية الدلاليّة للثنائيتين: نداء - لا نداء، طيران - لا طيران، فالاشتغال اللامنطقي أو ضدّ المنطق السائد في اللغة من شؤون اللغة الشعريّة التي تجمع بين المتناقضات، وتحرّر العلامات من سطوة العرف والعادة، لتفتح العلامة على أقصى تشظّيات التدليل.

إن الشاعر، هنا، يقرأ الصمت، لهفة العاشق في الوصال، وبذلك يؤسّس لـ"جماليات الصمت"، الصمت في وصفه كلاماً ملغّماً، ورغبةً على حافّة الانفجار "قبل الكلام - قبل وصولي". واللافت للانتباه الدور البنائيّ والدلاليّ الذي يؤدّيه الظرف "قبل" الذي يغيّر من دلالات الفعلين "أناديك، أطير"، فيتحرّران من المعنى القاموسي، وفجأة نكتشف انبثاق مرجعيات إحاليّة غير موجودة: النداء قبل الكلام، والطيران بخصر الحبيبة قبل الوصول، وهذه المرجعيات لا تمارس كينونتها إلا في الخطاب الشّعري فـ"المدلول الشّعري - كما تقول جوليا كرستيفا - يحيل ولا يحيل معاً، على مرجع معيّن، إنه موجود وغير موجود، فهو في الآن نفسه كائن ولا كائن". إنها اللغة الشعرية تقرّب البعيد وتبعد القريب، مندفعةً بنشوة جذلى في تحطيم الائتلاف، لتحيا في الاختلاف.

ـ المقطع الرابع:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

إلى أين تأخذني يا حبيبي من والديّ

ومن شجري، من سريري الصغير ومن ضجري،

من مراياي من قمري، من خزانة عمري ومن سهري، من ثيابي ومن خفري؟

إلى أين تأخذني يا حبيبي إلى أين

تشعل في أذنيّ البراري، تحمّلني موجتين

وتكسر ضلعين، تشربني ثم توقدني، ثم

تتركني في طريق الهواء إليك

حرامٌ... حرام".

ينبني المشهد على توتّر دلاليّ بين الحركة والثبات، بين الرغبة الجارفة من العاشق (إلى أين تأخذني) وبين الرغبة والخوف من عادات المكان وأعرافه لدى العاشقة (والديّ، من شجري، سريري، ضجري، مراياي، قمري، خزانة عمري، سهري، ثيابي، خفري)، وكلّها علامات دالّة على العرف الذي إن هو إلا استقرار وثبات في مواجهة المضي مع الحبيب (إلى أين تأخذني)، فالخوف من المصير الذي ستؤول إليه العاشقة يقودها إلى التأكيد الاستفهامي: "إلى أين تأخذني يا حبيبي إلى أين؟"، وهنا يبثّ المشهد الشعري موجةً دلاليّة تعضد مفهوم الحركة (تأخذني) من خلال صيغ الفعل المضارع "تشعل، تحمّلني، تشربني، توقدني، تتركني" التي تقتنص معنى الحركة من خلال دلالات التعدية والصيرورة، والاتصال واستمرار الحركة في تساوق مثير في ذلك المعنى المتولّد من اللازمة: "يطير الحمام  يحطّ الحمام"، في وصفها حركةً مستمرّةً من الصعود والهبوط بين العاشقين.

يحطّ الحمام"، في وصفها حركةً مستمرّةً من الصعود والهبوط بين العاشقين.

- المقطع الخامس:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

- لأني أحبك، خاصرتي نازفه

وأركض من وجعي في ليال يوسّعها الخوف مما أخاف

تعالي كثيراً، وغيبي قليلاً

تعالي قليلاً، وغيبي كثيراً

تعالي تعالي ولا تقفي، آه من خطوة واقفه

أحبّك إذ أشتهيك. أحبّك إذ أشتهيك

وأحفن هذا الشعاع المطوّق بالنحل والوردة الخاطفه

أحبّك يا لعنة العاطفه

أخاف على القلب منك، أخاف على شهوتي أن تصل

أحبّك إذ أشتهيك

أحبّك يا جسداً يخلق الذكريات ويقتلها قبل أن تكتمل

أحبّك إذ أشتهيك

أطوّع روحي على هيئة القدمين - على هيئة الجنّتين

أحكّ جروحي بأطراف صمتك... والعاصفه

أموت، ليجلس فوق يديك الكلام".

تتنكّر النواتان "يطير" و"يحطّ" في أشكال دلاليّة مختلفة بالكاد يمكن الاستدلال على علاقاتها بالنواتين الدلاليّتين، كما في معجميّة هذا المشهد الشعري، وليس من الضرورة أن نلحظ التفاعل الجدلي بينهما، بالتدليل على الفعل الجنسي وذلك بتوحّد العاشقين، إذ كثيراً ما تمارس كلّ واحدة منهما عداءً دلاليّاً تجاه الأخرى، ومن هنا، فليس ثمة وعود راسخة للدليل الأدبي مع "الهويّة" لكونه يسحر بـ"الإخلاف"، ماضياً نحو الاختلاف.

تشبك النواة الأولى مفردات: خاصرتي نازفة، أركض، أشتهيك، النحل، الوردة الخاطفة، شهوتي، يخلق، جروحي... إلخ، إذ تتقاسم هذه الكائنات اللغويّة والنواة سمة (+ حركة)، فالنزف سيلان الدم، والركض ممثّل الإرادة والعزم في الاندفاع، في حين يمثّل الاشتهاء الرغبة الشديدة في الأنثى، وكذلك النحل بما يتميز به من حركة في الفضاء، والوردة بتفتّحها. فهذه الكائنات تندفع بحركتها نحو الخارج، مع ما يحقّق لها الاتصال بالعالم. ومن جهة أخرى، لا يقف الضديد رهين العزلة، وإنما يمتدّ بدوره في النصّ ليسجّل حضوره عبر مفردات: ليال، غيبي، خطوة واقفة، يقتل... إلخ، والتأمّل في هذه المفردات يقودنا إلى أنها تكرّس "الغياب" على نحو عامّ، وتومئ إلى الامتناع عن التفاعل والتداخل مع الطرف "الآخر". من جهة ثالثة، ثمة محاولة من العاشق في تفعيل العلاقة مع العاشقة:

"أحكّ جروحي بأطراف صمتك... والعاصفه

أموت، ليجلس فوق يديك الكلام".

كما أشرت؛ فالمشهد الخامس يدعم التضادّ السلبيّ بين العاشقين، ولهذا يلجأ العاشق إلى محاولة التواصل من خلال الفعل "أحكّ"، ثمّ التضحية بـ"الذات" في سبيل التواصل (أموت). غير أن الصورة تبوح بدلالاتها على نحو آخر: إذ تنبني "الصورة" على ثلاث استعارات جزئيّة تتفاعل في ما بينها، لتشكّل الصورة بنية انزياحيّة بامتياز، فالاستعارة الأولى (أحكّ جروحي)، تنجز مهامّها من خلال الفعل "أحكّ" عبر تشبيه الجرح بمادّة محسوسة، ولتكن الحجر، فما مساحات التقاطع بين الملفوظين؟ سوى أن "الجرح" ينتج عن فعل "الحجر"، أي أنهما يتقاطعان بالاقتضاء بينهما، وما عدا ذلك تتسع الهوة بينهما، الأمر الذي يعزّز قدرة التركيب الاستعاريّ على إنتاج الاختلاف على صعيد الدلالة. وترتبط الاستعارة الثانية بالأولى بحرف الجرّ "الباء"، حيث يتخذ "الصمت" هيئة شيء له "أطراف" فيتجسّد، ويتشيّأ وفق قانون اللغة الشّعرية: تجسيد المجرّد وتجريد المجسّد.

يرتكب الشعر منطقاً خاصّاً به، لكن ما علاقة "العاصفة" هنا، بالتركيب الاستعاريّ؟ وإذا أردنا الدّقة، ما العلاقة الدلالية التي تربط بين "صمتك" و"العاصفة"؟ فالكاف يحيلنا على "العاشقة"، و"الصمت" مؤشّر على امتناع العاشقة عن "التواصل"، و"العاصفة" معطوفة على "الصمت"، لتكون مكافئاً معجميّاً له: أحكّ جروحي بأطراف العاصفة، ويمكن لنا أن نؤوّل التركيب على نحو آخر عبر إحداث تكافؤ معجميّ بين الضمير "ك" العائد إلى العاشقة و"العاصفة"، ليتخذ التركيب صورةً أخرى: "أحكّ جروحي بأطراف صمتـ (ك  العاصفة". التركيب بهذا الشكل يحيلنا على "صمت العاصفة" المخادع، صمت الرغبة قبل الانفجار. وترتبط الاستعارة الثالثة بما تقدّم من خلال ارتباط الفعل "أموت" بما سبقه "أحكّ" من حيث استمرارية التكلّم بالضمير "أنا" في الزمن الحاضر، وتتمّ الاستعارة من خلال الفعل (ليجلس) عبر تشبيه "الكلام" بطفل صغير، غير أن التركيب "أموت، ليجلس فوق يديك الكلام" يدخل مجال اللاحسم على الصعيد الدلاليّ، فهو يتحرّك بين: تضحية العاشق بنفسه (أموت)، كي تفوز العاشقة بالحياة، أو التضحية مقابل استمرار العاشقة في التواصل. ومن هنا نجد أن العنوان مع ضديده الدلاليّ ينأيان عن التفاعل، في وصفهما حركةً التحاميةً بين العاشقين، ليدلاّ على حال انفصال بينهما، فالرغبة في التواصل صادرة عن العاشق وحده دون العاشقة. إنها جروح العشق وعذاباته بانقطاع الوصال والاتصال.

العاصفة". التركيب بهذا الشكل يحيلنا على "صمت العاصفة" المخادع، صمت الرغبة قبل الانفجار. وترتبط الاستعارة الثالثة بما تقدّم من خلال ارتباط الفعل "أموت" بما سبقه "أحكّ" من حيث استمرارية التكلّم بالضمير "أنا" في الزمن الحاضر، وتتمّ الاستعارة من خلال الفعل (ليجلس) عبر تشبيه "الكلام" بطفل صغير، غير أن التركيب "أموت، ليجلس فوق يديك الكلام" يدخل مجال اللاحسم على الصعيد الدلاليّ، فهو يتحرّك بين: تضحية العاشق بنفسه (أموت)، كي تفوز العاشقة بالحياة، أو التضحية مقابل استمرار العاشقة في التواصل. ومن هنا نجد أن العنوان مع ضديده الدلاليّ ينأيان عن التفاعل، في وصفهما حركةً التحاميةً بين العاشقين، ليدلاّ على حال انفصال بينهما، فالرغبة في التواصل صادرة عن العاشق وحده دون العاشقة. إنها جروح العشق وعذاباته بانقطاع الوصال والاتصال.

ـ المقطع السادس:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

لأني أحبّك "يجرحني الماء"

والطرقات إلى البحر تجرحني

والفراشة تجرحني

وأذان النهار على ضوء زنديك يجرحني

يا حبيبي، أناديك طيلة نومي، أخاف انتباه الكلام

أخاف انتباه الكلام إلى نحلة بين فخذيّ تبكي

لأني أحبّك يجرحني الظلّ تحت المصابيح، يجرحني

طائرٌ في السماء البعيدة، عطر البنفسج يجرحني

أوّل البحر يجرحني

آخر البحر يجرحني

ليتني لا أحبّك

يا ليتني لا أحبّ

ليشفى الرخام".

فالحبّ بؤرة المشهد، والحبّ انطلاق (طيران) الذات نحو الآخر، نحو الذات، صعودٌ وهبوطٌ، غير أن للحبّ تكاليفه، وعذاباته "لأني أحبّك يجرحني: الماء، الطرقات، الفراشة، أذان النهار، الظلّ، طائر، عطر البنفسج، أوّل البحر، آخر البحر"، المشهد هنا ردّ من العاشقة على أوهام العاشق بامتناع العاشقة عن التواصل. وبمعنى آخر إن خطاب العاشقة يعمّق من وحدة العاشقين واستمرار جدليّة الصعود والهبوط من خلال انفتاح الخطابين بعضهما على بعض، غير أن طارئاً ما يقوّض تيار الحبّ المستمرّ بين العاشقين:

"ليتني لا أحبّك/ يا ليتني لا أحبّ/ ليشفى الرخام".

شفاء الجسد (الرخام) من جراحه مرهون بـ"ليتني لا أحبّك"، أي ترجيح الانفصال، بين "يطير" و"يحطّ"، وبالتالي "ليتني أكرهك". بهذا التكافؤ التأويليّ بين العبارتين يتيسّر لنا بنينة المربّع السيميائيّ لتفسير الشذرة الأخيرة:

| ليتني أكرهك | تضادّ | ليتني أحبّك |

| |

| لا ليتني أحبّك | تحت التضادّ | لا ليتني أكرهك ّ |

وبذلك يمكن القول إن بنية "التمنّي" في خطاب العاشقة لا تقوم على التضادّ، بقدر ما تشتغل تحت التضادّ، أي: لا ليتني أحبّك - لا ليتني أكرهك، إذ الحبّ يخلّف جروحاً غائرةً، وكذلك الكراهية، وعليه شفاء الرخام "ليشفى الرخام = الجسد أو الروح" مشروط بتحقيق المابين: حدٌّ، تخمٌ عاطفيّ يسكن الحيّز البيني بين الحبّ والكراهية متمثّلاً بـ"حياد"، غير أن الحياد لا يحاذي سوى أطراف التمنّي، فلا مجال له في "يطير الحمام - يحطّ الحمام" إما كلاهما معاً (الحبّ) وإما انفصال بينهما (الكراهية). الحياد الذي تبحث عنه العاشقة في الشذرة الأخيرة، ما هو إلا مشيئة التمنّي فحسب.

- المقطع السابع:

"يطير الحمام

يحطّ الحمام

- أراك، فأنجو من الموت. جسمك مرفأ

بعشر زنابق بيضاء، عشر أنامل تمضي السماء

إلى أزرق ضاع منها

وأمسك هذا البهاء الرخاميّ، أمسك رائحةً للحليب المخبّأ

في خوختين على مرمر، ثم أعبد من يمنح البرّ والبحر ملجأ

على ضفّة الملح والعسل الأوّلين، سأشرب خرّوب ليلك

ثم أنام

على حنطة تكسر الحقل، تكسر حتى الشهيق فيصدأ

أراك، فأنجو من الموت. جسمك مرفأ

فكيف تشرّدني الأرض في الأرض

كيف ينام المنام".

يراكم المشهد السابع دلائل لغويّة كثيرة للتدليل على الحركة المتواترة للحمام في الصعود والهبوط، ويمكن تبئير هذا التراكم في تركيب بؤريّ: جسمك مرفأ، أو يمكن تفسير دلائل المشهد من خلال هذا التركيب الذي يبثّ دلالاته من خلال آليّة التشبيه المضمر أو البليغ: جسمك = مرفأٌ، حيث التطابق يصل إلى أقصى حدوده، بإسقاط أداة التشبيه ووجه الشبه، الأمر الذي يدع التأويل يمضي بعيداً، فالمرفأ يبوح بدلالات الاجتماع والضمّ والاتفاق: "ورفأ الثوب، (...)، يرفؤه رفأً: لأم خرقه وضمّ بعضه إلى بعض وأصلح ما دهى منه، مشتقٌّ من رفء السفينة، (...). والرفاء بالمدّ: الالتئام والاتفاق. (...) وفي الدعاء للمملك بالرفاء والبنين أي بالالتئام والاتفاق وحسن الاجتماع. (...) ورفأ السفينة يرفؤها رفأً: أدناها من الشطّ (...). ومرفأ السفينة: حيث تقرب من الشطّ" ( ). وعليه يفيدنا تشبيه جسد العاشقة بالمرفأ بالوصال والاجتماع بين العاشقين، وتغدو المفردات الأخرى تنويعاً وتمطيطاً وتوسيعاً لهذه النواة الدلاليّة وفق الترسيمة الآتية، حيث يتخذ فيها العاشق دور الفاعل القائم بالاتصال ( ) مع موضوعه (العاشقة):

) مع موضوعه (العاشقة):

| الفاعل | الاتصال | الموضوع |

| أر ا | | ك |

| أمسك | | البهاء الرخامي |

| أمسك | | رائحة للحليب المخبّأ في خوختين على مرمر |

| أعبد | | من يمنح البرّ والبحر ملجأ على ضفة الملح والعسل |

| سأشرب | | الأوّلين |

| ثمّ | | خرّوب ليلك |

| أنام | | على حنطة تكسر الحقل حتى الشهيق فيصدأ |