- 1 -

إسراءات كلمة اختارها وحيد النقاش، لترجمة كلمة Visitations الفرنسية، عنوان أحد كتب جان جيرودو التي يتأمل فيها مراحل عملية الإبداع، وهي جمع كلمة إسراء الواردة في تراثنا بمعني الزيارة المعجزة خارج حدود المكان الواقعي والزمان، ولو حررناها من المعني الديني لأصبحت زيارة الأطياف لخيالنا، أو اللحظة التي يتلمس فيها خيال الفنان معالم الشخصية التي يبدعها (1).

إسراءات كلمة اختارها وحيد النقاش، لترجمة كلمة Visitations الفرنسية، عنوان أحد كتب جان جيرودو التي يتأمل فيها مراحل عملية الإبداع، وهي جمع كلمة إسراء الواردة في تراثنا بمعني الزيارة المعجزة خارج حدود المكان الواقعي والزمان، ولو حررناها من المعني الديني لأصبحت زيارة الأطياف لخيالنا، أو اللحظة التي يتلمس فيها خيال الفنان معالم الشخصية التي يبدعها (1).

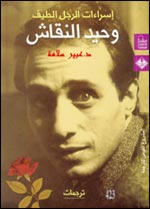

لا يوجد أنسب من هذه الكلمة المشرقة بدلالات الندرة، الشفافية، التحرر، العلو، والاكتشاف، لوصف حركة وحيد النقاش السريعة في الحياة، حين مرٌ كبطل مسرحية جان جيرودو (أيها الرجل.. لكم أنت جميل) ذلك الرجل الطيف الذي ظهر ليقدم وصفة الحياة الناجحة السعيدة، ثم اختفى كرؤيا عابرة جاءت لتضيء الطريق فحسب.

لأمر ما جعل العرب الموت - المذكر - نقادا ماهرا ينتقي الجياد، وجعلوا المنية - أنثي الموت - دابة حمقاء تتخبط في الظلام، متوحشة إذا أنشبت أظفارها "ألفيت كل تميمة لا تنفع"، ولأمر ما - أيضا - كان موت وحيد النقاش منذ ثلاثين عاما (30 أكتوبر1971) قدرا صادف موعده، مصادفة لم يقدرها أحد ممن عرفه، سؤالا حائرا واجه جوابه بسرعة فاجعة، والموت في تاريخ هذه النماذج الفريدة إنما هو إعلان باكتمال دورة السؤال والجواب (2).

- 2 -

ارتفع وحيد النقاش بعد رحيله إلى مستوي الرمز الدال علي جوهر جيل كانت أحلامه أكبر من إمكانات واقعه، فانتهي إلى الهزيمة ولم ينل سوي السراب، وقد عبر هو نفسه عن هذا الجوهر الحزين في أوراقه، وجمعت اختياراته النقدية وترجماته "بين الحس الاجتماعي المرهق بالخيبة والتعاسة، والحس النضالي المرهف بأدوات الفكر الثوري، والحس العدمي المشبع بعبث الوجود الإنساني" .

كان وحيد قد تعلق كبقية أبناء جيله في الخمسينيات بالفكرة الوجودية، لكن الواقع الاجتماعي الضاغط بقسوة علي روح الكثرة من الناس، هو الذي شكل تكوينه ونمط حياته، وهو الذي أثمر في هذا القطاع المثقف من البورجوازيين الصغار ذلك الشعور المركب من الضياع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

كانت تركيبة سارتر في الفكر الوجودي أقرب الصيغ إلى وجدان وحيد النقاش وعقله، نتيجة الانحسار الحاد للديمقراطية، وغياب أصول الثقافة الماركسية، وفقدان التوازن في ظل ميراث الأربعينيات من 'اليوتوبيات' الكبرى، وواقع الخمسينيات بكل كوابيسه وتناقضاته، في تلك المساحة الظالمة بين الأحلام العريضة والواقع الضيق مرت حياة وحيد النقاش، لتصبح علامة يائسة علي مرحلة كاملة.

ولد وحيد النقاش في السادس من مايو 1937، في قرية "منية سهنود" مركز أجا دقهلية، وهي كأية قرية مصرية يشكل الفقر معلمها الرئيسي، لذلك كان غريبا أن يقدم الفتي القروي علي اختيار دراسة اللغة الفرنسية في كلية الآداب، اللغة التي اقترنت في ذلك الوقت بالطبقة المترفة ونشاطاتها الاجتماعية البعيدة تماما عن أفق تطلعات أمثاله، لكن ذلك الخروج الهادئ علي المعتاد، في ذلك الوقت المبكر من عمره، سيظل ملمحا قائدا لكثير من الاختيارات الشخصية والمعرفية التي عبرت عن روح جوابة وفياضة بحب الحياة.

مثلت ثقافة الغرب بالنسبة لوحيد النقاش وجيله حلا جزئيا للفجوة العميقة بين الطموح والقدرات، ولم يُرد الاعتماد علي غيره للوصول إلى الحل، فأقدم علي الترجمة بنفسه، لذلك اتسمت مختاراته المتنوعة من الآداب الأجنبية بكونها تشبع حاجة ثقافية ذاتية تؤرخ لتطوره الروحي، وتعكس تطور بلاده الثقافي والاجتماعي، فالرحلة التي قطعها من الفكر الوجودي إلى الفكر الثوري نتلمس تضاريسها الشعورية والعقلية في مختلف الترجمات والتلخيصات والتعليقات التي قام بها ، بل نتلمسها في قرارات حياته العملية التي أكدها بترك الوظيفة في مركز الفنون الشعبية، بعد أشهر قليلة من التحاقه به عقب تخرجه، ليعمل محررا أدبيا في الأهرام في عام 1962، ثم توٌجها بالسفر إلى باريس للحصول علي درجة الدكتوراه قبل شهر واحد من هزيمة يونيو1967.

مرة أخري يتصل الخروج علي المعتاد والمتوقع بجانب تعليمي، لكنه في حقيقته، مثل القرار الأول، كان انجذابا للأصول وهروبا من الوسطاء، أراد ألا تكون اللغة نافذته الوحيدة علي العالم، إنما أن تكون الحضارة بممارساتها اليومية وعلاقاتها الإنسانية الحية هي الباب الواسع - والضيق معا - الذي يجب تجاوزه حتى يعايش دلالات الحروف معايشة واقعية محسوسة .

- 3 -

بدأ وحيد النقاش الكتابة بعد أن أنهي دراسته الثانوية بتفوق في صيف 1954، فنشر أولي دراساته الأدبية في شهر يوليو عن عشر قصص عالمية في مجلة الآداب البيروتية. وانطلق بعد ذلك، كأنه كان يشعر بأنفاس المنية المقتربة، يربح عمقا لحياته يوازي طول العمر، إن لم يفضله قيمة، فكتب وترجم ونشر بجدية بالغة وحماسة مضنية، في مجلات الآداب والشهر والطليعة والمجلة والمسرح، إضافة إلى الأهرام الذي نشر فيه أكثر أوراقه، بداية من موضوع (الأجانب وتراثنا الشعبي الحي) في 20 نوفمبر 1962، حتى (الملك يونيسكو في مقبرة الأكاديمية) في 9 أبريل .1971

أما آخر ما نشره قبل رحيله بخمسة أشهر، وفقا للببليوجرافيا القيّمة التي أعدها الدكتور صبري حافظ - فهو موضوع (يونيسكو يهاجم بريخت) في مجلة الآداب مايو 1971، إضافة إلى موضوع آخر بالعدد نفسه عن مسرح الأديب الجزائري كاتب ياسين (7).

أكثر ما كان يعني وحيد النقاش في تناوله النقدي للكتب هو المحتوي الذي يتحدي الذهن التقليدي، ويثمر تأثيره في الكيان الفكري والوجداني للقراء ببطء وعمق، مثل كتاب (ما الأدب؟) لجان بول سارتر، ترجمة د.غنيمي هلال (8)، وكتاب (أنا وسارتر والحياة) لسيمون دي بوفوار ترجمة عايدة مطرجي إدريس (9).

كان يهتم كثيرا برؤية الكاتب للعالم، انعكاس تغيرات المجتمع علي صفحة وجدانه، والتزامه بالتعبير الإيجابي عن موقفه من قضايا بلده والعالم، لذلك كان يتوقف في نقده عند الجانب التربوي للأدب، ومواقف الأديب السياسية والاجتماعية، مثلما يتضح من تناوله لإحدى قصص نجيب محفوظ، وأدب يوجين يونيسكو.

- 4 -

يستهل وحيد النقاش نقده لقصة (قوس قزح) في مجموعة (بيت سيء السمعة) لنجيب محفوظ بالإشارة إلى الشبه القوي بينها وبين رواية (قوس قزح) للكاتب الإنجليزي د.هـ.لورانس، ثم يجد اختلافا دقيقا بينهما في الرمز بقوس قزح إلى اللحظة التي "تتوازن فيها مطالب الجسد مع مطالب الروح" عند لورانس، والعلاقة "بين النظام والحرية في نفس الإنسان" عند نجيب محفوظ.

ويتتبع وحيد لحظات اصطدام روح طاهر الابن الأصغر لحسن دهمان بالنظام الدقيق الصارم المفروض من الأب علي الأسرة بمنطق "عين العقل"، بداية من رفض "مجلس شوري" الأسرة ارتباطه بالفتاة التي أحبها، حتى إشعاله النار في البيت، واقتياده إلى مستشفي الأمراض العقلية والنفسية.

ثم يخرج وحيد النقاش من القصة بحقائق مهمة ظهرت من خلال صراع الابن مع جبروت النظام في الأسرة، وأهم هذه الحقائق أن النظام والحرية من احتياجات الإنسان العميقة، لكن المراوحة بينهما ضرورية حتى لا يتحول النظام الي حركة آلية تهلك الروح، وأن الجيل الجديد هو الذي يحتاج الي تجديد النظام، وإلي الحرية في اكتشاف نظامه بنفسه بعيدا عن وصاية الجيل القديم وضغطه. كان قوس قزح رمزا للتناسق بين حاجة الإنسان الي النظام والحرية معا، وضرورة أن يلتقيا ويتعايشا، "وهذا هو الدرس التربوي العظيم الذي يقدمه نجيب محفوظ" (10).

انتهي العرض الأول لآخر إنتاج يوجين يونيسكو المسرحي (ألعاب المذبحة) بعد أن تذوق يونيسكو سعادة الخلود بانتخابه عضوا في الأكاديمية الفرنسية، وبعد أن تفنن في ابتكار وسائل تزيد شهرته - أو تحفظها - بالحق أحيانا، وبالتهريج الباطل في كثير من الأحيان. بهذه الروح الساخرة، أو أشد منها قليلا، يبدأ وحيد النقاش موضوع (الملك يونيسكو في مقبرة الأكاديمية) ثم يتناول بالتحليل آخر مبتكرات يونيسكو، فيلم (المزهرية) الذي مثله وكتب له الحوار والسيناريو عن إحدي قصصه القصيرة، ويقارن بين قصة الفيلم وشبيهاتها عند صمويل بيكيت وألبير كامي ودانييل ديفو، متلمسا ظاهرة الموت في مسرح يونيسكو، ليصل الي نقد: اختياراته السياسية، "التي يعلن عنها بكثير من الضغينة والحقد"، عدم اخفاء فرحته بوصوله إلي الأكاديمية، رده المضحك أمام كاميرات التليفزيون علي سؤال صحفي "كيف يمكن لكاتب طليعي مثله أن يدخل الأكاديمية" بقوله "إن الأكاديمية هي الطليعة"، إضافة الي مذكراته التي يفرد فيها جزءا هاما للنزاع العربي الاسرائيلي، ويطلق العنان لعواطفه العنصرية لتتفجر ضد العرب، وسوي ذلك مما يبرر رأي النقاد فيه وطلبهم منه الصمت، فقد "كان هناك في الخمسينيات رجل يدعي يوجين، وكان يبدو أنه يحمل إنجيلا مسرحيا جديدا، وكان شرسا في فضحه لزيف المسرح البورجوازي التقليدي و القيم البورجوازية"، ثم يختم وحيد موضوعه بتمني ألا يكون خبر دعوة يونيسكو لزيارة الكويت صحيحا، لأن "دورنا ينحصر في دراسته وفهمه، يكفيه منا هذا، مثلما تكفيه الأكاديمية، لتصبه في قالب الخالدين ذوي الأوسمة البراقة" (11).

- 5 -

كانت أطروحة وحيد النقاش في جامعة السوربون عن تطور الواقع الاجتماعي في مصر من خلال الفن المسرحي، ولما كان يعي أن النجاح في الحياة بتقديم الخبرة الواعية للإنسانية كلها يفوق ما قد تمنحه له شهادة دكتوراه - انطلق براقب فعاليات الحياة الثقافية والاجتماعية في فرنسا، مقدما لبلاده أهم التجارب الثرية في الفن والحياة، مع العناية بالمضامين النضالية داخل الأشكال الجديدة، مثلما فعل حين كتب في إحدى رسائله في سنة 1968 عن فيلم (رعاة الفوضى) للمخرج اليوناني نيكوباباتاكيس، وترجم بيانه الثوري الذي جاء فيه:

"لقد أردت أن أظهر عن طريق الفيلم أن افنسان الذي يموت من الجوع والخوف يمكن أن يتحول إلى دابة، يزحف ويمتهن نفسه، وحاولت بوعي أن أصف عالم المستذلين ذاك، دون اللجوء إلى نغمات إنسانية عاطفية، حاولت أن أجعل الحقيقة التالية واضحة أمام الأذهان: إذا كان هناك إنسان لا يجد ما يأكله، فلا ينبغي أن تقدم له القلقاس إنما يجب أن تعلمه كيف يزرعه، وأن تفضح أولئك الذين لهم مصلحة في ألا يتعلم أبدا كيفية زراعته، واليوم فإن العدو الطبقي في العالم كله هو الاستعمار الأمريكي، وليس ثمة طريقة واحدة للنضال إلى جانب اليونانيين والفيتناميين وأبناء أمريكا اللاتينية سوى الضغط على الأمريكيين في كل مكان، بتهديد مستمر حتى يعلموا أننا لسنا على اتفاق معهم، وحتى يعلموا أنهم قد تعروا وفضحوا، وأننا نرفض أن ننجرف في الدوامة التي هي بسبيلها إلى أن تقود أكثر الرأسماليات تطورا في العالم إلى مرحلة الفاشية" (12).

وجاءت متابعة وحيد النقاش لثورة الطلبة في مايو1968 نموذجا شديد التميز لرسالة ثقافية من عاصمة الثقافة والحرية في مرحلة تاريخية مضطربة، كانت الظاهرة ملفتة، فلم يكن أحد يتوقع أن يكون للأدب مكان وسط تيار الأحداث الجارف، ربما صارت الأحداث موضوعا للأدب فيما بعد، كما ستكون موضوعا للتاريخ، لكنها الآن حارة وساخنة، بل محرقة قد تفجر الأشكال الأدبية بدل أن تنضجها، ثم إن جماهير الشباب التي تصنع الأحداث تفكر في السياسة وفي المطالب الاجتماعية فمن أين لها بالوقت لكي تفكر في القصائد والأعمال الفنية؟

إنها تعيش الأشعار ولا تكتبها، تحيا في درجة الحرارة الفنية ولكنها لا تنتج الفن، غير أن الظاهرة الجديدة اكتشفت لنفسها نظريتها الخاصة من قلب هذا التناقض نفسه، إن كل إبداع فني ثورة بالضرورة، وكل ثورة إبداع فني بالضرورة أيضا، فماذا يمنع من أن تكتب القصائد وان تصنع الثورة في الوقت نفسه وكلاهما من عمليات الخلق الدائم؟

بدا وحيد النقاش في هذه الرسالة كمرصد دقيق يدور بلواقط فائقة النشاط والحساسية بين قاعات الجامعة وأروقتها وشوارع الحي اللاتيني، يسجل ردود أفعال الأساتذة والمفكرين والأدباء تجاه الاحداث، ويحلل شخصيات زعماء الطلبة، ومعاني تمردهم على زيف المجتمع الرأسمالي وغرهاب الدولة، وأشكال مناهضتهم لجميع صور الإمبريالية بما فيها الإمبريالية الصهيونية، هنا وهناك، أينما امتد الصخب والعنف ظهرت القصائد، ومنذ فجر اليوم الأول للحركة الطلابية راحت جدران شوراع الحي اللاتيني تتكلم لغة سريالية.

لقد جمعت اللجنة الثورية للعمل الثقافي في السوربون جميع وثائق الحركة، المنشورات والشعارات والأشعار، واحتضنت الشعراء المجهولين بوصفهم جنودا للثورة، طلبت منهم الا يوقعوا على قصائدهم، فقبلوا الفكرة عن طيب خاطر، لأنها التقت مع شلال الفكر الذي يغرقهم جميعا، "إذ كانوا يعيشون في حمى لحظة نادرة هي لحظة الذات الجماعية لعالم تدور به الدوامة، وهي فوق ذلك تحقق حلم شاعر من أعظم شعراء فرنسا في القرن الماضي هو لوتريامون حيث كان ينادي بأن الشعر ينبغي أن يصنعه الجميع لا فرد واحد".

كتبت هذه القصائد في فترة الاضطرابات، فكانت صدى للأحداث، أو فضحا عنيفا وإدانة، منشورات سياسية مكتوبة بلغة الشعر، وقصائد طويلة ذات طابع ملحمي أو غنائي، كانت الأشكال مختلفة بقدر اختلاف الأنواع وتعددها، ولم تكن قضية الانتماء إلى مدرسة شعرية بذاتها مطروحة على أي نحو، لأن الزاد يأتي من كافة الاتجاهات والآفاق، والقصائد تتزامل فيها التلقائية والعفوية مع التعبير المدروس المنمَّق، وثمة بحث دؤوب عن شكل جديد، لكنه بحث غير متعمد لذاته ولا مقصود، مثلما تملي العاطفة والانفعال الجياش على الصرخة نبرتها ومداها، هناك قصيدة عنوانها الشعراء في الشارع تقول مثلا:

"مُصرّ أنا على الإيمان بأن مكان الشاعر

في هذه اللحظة

إنما هو الشارع

وأنه في الشارع أيضا

ينبغي عليكم أن تثبوا وثبتكم

على الأبراج العاجية

فتدمروها تدميرا

وأن تعلنوا

حالة الطواريء

ولو أنني تركت نفسي على سجيتها

أبكي على بؤسي الخاص

فلتضربني بشدة

يا أيها القاريء

إذا لم يكن هذا البؤس

بؤسك أنت أيضا

حتى لا يبقى هناك شعر غائب" (13).

بدت رسائل وحيد النقاش من باريس انعكاسا إيجابيا مثاليا لأصداء هزيمة 1967، فهو لم ينسحق أمامها ولم يهرب بتبرئة الذات أو جلدها، تجاوز اللحظة النفسية القاسية، ومضى بوعي عقلاني يفتح للأمل أبوابا متعددة، مُلقيا جزءا كبيرا من مسئولية المستقبل على الأدب والفن، ومانحا عنايته الكبرى للتجارب الملتزمة، بخاصة إذا صدرت من عرب المهجر أو كانت موجهة لهم، لقهر عزلتهم اللغوية وبؤسهم الثقافي، وهم بطبيعة الحال لا ينتظرون مساعدة من أحد لتحطيم تلك العزلة وقهر ذلك البؤس، فبلادهم التي تبيعهم والاقتصاد الفرنسي الذي يشتريهم لا يوليانهم أية رعاية.

ومن هنا حرص وحيد على أن يتبع مجموعة مناضلة من شباب المسرح العربي في باريس وهم يتنقلون على طول الحزام الدائري الذي يحيط بها..." يحركهم إحساس طاغ بالالتزام الاجتماعي والسياسي من خلال المسرح، ولذلك عملوا بكل ما يملكون - وهم لا يملكون سوى طاقاتهم الفكرية والفنية - على ألا تنغلق دائرة العزلة على تلك التجمعات المهاجرة، التي تضطرها ظروف معينة إلى أن تعيش حياة المهجر والغربة، وتمنيت أن توجد تلك الروح على حركة المسرح في أقاليم بلادنا" (14).

كانت بلاده حاضرة في ذهنه دائما، وهي أقوى ما تكون حضورا عند مشاهدته لنجاح ما يتمنى رؤيته فيها، كذلك المهرجان المسرحي الذي جعلته مدينة نانسي عيدا شعبيا فردّت به للمسرح بعضا من حرارته وطابعه الاحتفالي القديم، حين كان كل أبناء المجتمع يشاركون فيه..."ولست أدري ما الذي جعلني أذكر وأنا أتجول بعد منتصف الليل في تلك المدينة النائية قرب الحدود الألمانية في اتجاه الشمال الشرقي لفرنسا - مدينة طنطا ومولد السيد البدوي عندنا في مصر، أو ليالي مولد سيدنا الحسين بالقاهرة، إنه ذلك الاحتفال الاجتماعي الجماعي، الذي يجعل كل الناس في حالة غير عادية من التواصل مع بعضهم البعض، ومع المدينة ككل" (15).

هذا التواصل الجماعي هو ما كان يعني وحيد النقاش في مضامين الفن وأشكاله، لذلك اهتم بالفرق المسرحية التي يبدو أعضاؤها كانهم مناضلون سياسيون قبل أن يكونوا رجال مسرح، واحتفى بظاهرة " الخلق الجماعي" في شعر ثورة الطلبة - كما سبق - وفي المسرح، حيث الصيغة الفنية التي ترى أن كل من يشترك في تقديم العرض أسهم من قبل في خلقه، لكنه ينبه إلى عدم جواز الخلط بين هذا المنهج التجريبي.."وبين مفهومنا الشائع للارتجال، فهو يعتمد على الارتجال في مرحلة من مراحله الأولى، ويعتمد على الارتجال في بعض الأحيان أثناء التمثيل ولكن في حدود منيعة جدا لا تتعدى نطاق الارتجال المسموح به في المسرحيات التقليدية، إلا أنه في نهاية الأمر يقوم على نص محفوظ ومدروس ومخطط ابتكرته مخيلة جماعية عملت فيها المخيلات الفردية بتناسق عملا مبدعا" (16).

- 6 -

تعوّدنا - كما قال وحيد النقاش في رثائه دريني خشبة - أن نقيس عالم الكاتب من خلال إنتاجه المؤلَّف، وإذا كان قد لجأ للترجمة أحيانا فإننا نغفلها معتبرين أنها عمل هامشي بالقياس الي الأعمال المؤلَّفة التي أبدعها، لكن إذا كانت رسالة أي كاتب في العالم تنتقل عبر وسيط من الكلمات الشعرية أو النثرية، فإن المترجم أيضا تنتقل رسالته عبر ترجمة كلمات غيره، إذا أعطاها معني جديدا مسئولا، وجعلها، أي الترجمة، أداة لتحقيق حلمه البسيط والعظيم في تطوير الفكر والفن من خلال إثراء الحركة الثقافية في بلده بنتاج مثيلاتها في البلاد الأخرى.

الترجمة عند وحيد النقاش "مجرد نقطة بداية، مثل بذر الحب في أرض خصيبة، لابد من تعهده بالرعاية حتي ينمو ويؤتي ثماره المنشودة"، والرعاية في رأيه مسئولية النقاد، بمناقشة القضايا المثارة في الكتاب المترجم ونقدها مع بيان كيفية استثمارها في تطوير فكرنا من جانب، وتقديمها للقاريء العادي ببساطة حتي يتمثلها ويستفيد منها من جانب آخر.

التفهم اللغوي السمح للنص المترجم هو منهج وحيد النقاش لخدمة المضمون وتقريبه من القاريء، بخاصة إذا كان هدف الترجمة فنيا جماليا لا نفعيا خالصا، وهو ما ينطبق على الغاية من ترجماتالأدب التي تحتاج فوق إتقان اللغات وسعة المعرفة نوعا من الحساسية الفنية والحدس الأصيل، لاستشفاف أسرار النص المترجم وتقمص شخصية مؤلفه، لذلك تتعدد الترجمات للأثر الأدبي الواحد، وتتعدد الاختلافات بين الترجمات - وقد تكون كلها أمينة وبارعة - لتعبر عن شخصيات مترجميها وتصوراتهم المختلفة للحياة والأدب، إذ إن الترجمة أيديولوجية تتكشف من اختيار الألفاظ وتركيب الجمل (17).

وبالنسبة لوحيد النقاش لم تكن الترجمة تعنيس الدقة المعجمية في اختيار المفردات العربية المقابلة للأجنبية، فهذه الدقة تبعد بالنص عن مقصد المؤلف، وعن الاستعمال اللغوي المعاصر، فتفقد الكلمات ايحاءاتها الخاصة "وتفسد مذاق الجملة بل وتجعل مدلولها غامضا بالنسبة للكثيرين" (18).

- 7 -

تنوعت ترجمات وحيد النقاش الأدبية بين القصة والرواية والمسرحية، لكتّاب عالميين كألبرتو مورافيا، وتنيسي وليامز، ولوركا،وجان جيرودو. ويمكن أن نلحظ هنا وجود مشابهات كثيرة بينه وبين جيرودو (1882 - 1944)، فكلاهما ابن لأسرة فقيرة، تفوق في دراسته، وتخصص في لغة أجنبية، ثم عمل بالصحافة، وسافر إلى البلد التي درس لغتها، كلاهما صنع نجاحه من لا شيء، خطوة خطوة بمجهود فردي، ثم أدركه الموت في سن مبكرة، فخبت سيرته سنوات طويلة (19).

كان وحيد النقاش يحرص في مختاراته قصيرة الحجم - ربما لتناسب النشر في الدوريات اليومية والأسبوعية - على إنسانية محتواها ومغزاها، كاختياره قصتيّ "الصنم" و"الذاهلتان" لألبرتو مورافيا، وهما من قصصه التي.."تعالج ملامح في تجربة الرجل والمرأة بعمق بالغ، وتعبر عن مأزق اللقاء بين كائنين بشريين من أبناء العصر الحديث ارتبطا معا برباط الزواج ولكن كلا منهما لم يدخل إلى عالم الآخر بعد" (20).

وهذا القاء المأزق بين البشر هو ما لفت انتباه وحيد النقاش لرواية (صمت البحر) لجان بريلير"فيركور"، حيث حاولت الفتاة الفرنسية أن تقاوم عاطفتها تجاه الضابط الألماني، لأنه ينتمي للأعداء المغتصبين بلدها، وأخفت شغفها برقة إحساسه ونبل أخلاقه وسمو تفكيره وسعة معرفته، وحين فشلت مقاومته استسلمت لحبها.."لكنها أسرّته في نفسها وطوته في قلبها، لم تفض به للفتى وهي موقنة بأن الفتى مدله في غرامه بها، وكلاهما لا يبوح للآخر بسره، وكلاهما يشعر أنهما مؤتلفان روحا وعقلا وأن أحدهما يكمل الآخر، ولكن الفتاة لم تذعن لهواها ولم تخضع لغريزتها، وآثرت أن تكتم حبها وتطويه في صمت عميق كصمت البحار" (21).

ولد جان بريلير في باريس سنة 1902، وبدأ رساما فنشر أول ألبوماته الفنية في سنة 1926 بعنوان (إحدى وعشرون طريقة للموت العنيف) وتتابعت ألبوماته ورسوماته في كتب مختلفة حتى سنة 1941 حين كتب رواية صمت البحر في ظل الاحتلال النازي لفرنسا، وكان قد اعتزل الحياة الثقافية احتجاجا على الاحتلال، وعمل مساعدا لنجار في قريته، ثم اتصل بعناصر المقاومة وأسس مع فرانسوا مورياك وأراجون وآخرين دارا للنشر أطلقوا عليها اسم (دار منتصف الليل)، لتكون رمزا لكفاحهم السري في سبيل الحرية، وكانت لهم جميعا أسماء مستعارة كجان بريلير الذي تخير اسم مقاطعة فيركور الفرنسية، حيث كان يقوم بأعمال المقاومة ضد الألمان (23)

ويبدو أن ترجمة وحيد النقاش لهذه الرواية الفاتنة هي الأولى، حيث لم يُشر في المقدمة إلى ترجمة د.جاد لبيب الصادرة عن مؤسسة المطبوعات الحديثة، واكتفى بنقل مقال فؤاد وصفي أبو الدهب، الذي قدم عرضا للرواية في باب (من كتب الشرق والغرب) في مجلة الكاتب المصري، ومن خلاله تعرف وحيد على الرواية للمرة الأولى، وانشغل بها إلى أن عثر عليها، فقرر أن يترجم.."تلك القصة التي كتبها فنان فرنسي وهو يقاوم مع شعبه نازية هتلر، والتي نقدمها اليوم للقاريء العربي ووطننا كله مشتعل بالمقاومة ضد النازية الجديدة...نازية الصهيونية".

وانفعالا بكيفية رصد الإبداع لخفايا اللقاء الإنساني - ترجم وحيد النقاش مسرحية (وردة لكل عام) لتنيسي وليامز، برغم ارتكازها كما يقول على ما يمكن أن نعتبره .."موضوعا من موضوعات الشذوذ المألوفة في مسرح وليامز، ولكنه عالجه برهافة ورقة هي أقرب إلى العلاج الشاعري".

لقد عُرف عن تنيسي وليامز حقا اهتمامه بالجنس والشذوذ في أعماله، غير أن هذه الموضوعات عنده تعبر عن اهتمام مفرط بالأحاسيس القوية، وانحياز كامل لمن يملكونها بغض النظر عن خطاياهم، الجنس عنده نقطة التقاء ممكنة بين شخصيات محطمة على صخرة الإحساس، حبيسة ماضٍ مسيطر أو هاربة من حاضر محبط، وقد يشير أحيانا إلى رغبة في إذلال الذات لتطهيرها من إثم ما، مثلما فعلت "بلانش" في مسرحية (عربة اسمها الرغبة)، لكنه غالبا يعبر عن رغبة طاغية في الاتصال الإنساني، كما في مسرحيات: وشم الوردة، وصيف ودخان، وليلة السحلية، وكما في هذه المسرحية التي ترجمها وحيد النقاش (وردة لكل عام)، حيث يعمل التناقض الواضح بين الشخصيتين الوحيدتين فيها عمله في السياق الكلي، للتعبير عن العلاقة الخفية بين المرأتين بدون تصريح، ولإضافة أبعاد أخرى تتصل بالثراء الفاحش والعقم في "كورنيليا"، والرقة والتعاسة في "جريس".

اللقاء الإنساني المتفجر بدلالات الاتفاق النادر أو الاختلاف بين المحبين والأزواج هو أهم المشتركات الغالبة على ترجمات وحيد النقاش، المسرحية بخاصة، مثل كوميديا (فيلا مفروشة للإيجار) لجابريل ديرفيليه، وغنائية لورك (يرما) التي يلخص قولها:"ليس بمقدور الماء أن يصعد في الجبل ولا بوسع القمر في تمامه أن يطلع في الظهيرة" (24) - مأزق اللقاء الفريد بين متناقضات الطيف والحقيقة، العقل والجسد، الشرف والخيانة، والجدب والإخصاب.

لقد استوحى لوركا في هذه المسرحية الساحرة التراث الشعبي الإسباني، ممثلا في أغاني الغجر والفلاحين وحكاياتهم البريئة، ثم صاغه برؤية عصرية مازجا الرمزية الشفافة بالواقعية، ومؤكدا أصالة موهبته العظيمة. عالم يرما عالم حسيّ مفعم بعواطف العذارى والزوجات، بشوق الريفيين للإنجاب وظمأ العاشقين للقاء، أما موضوعها - وهو الأثير عند لوركا - فهو الجدب والإخصاب، أو الاشتهاء العارم للحب والإنجاب، ثم الحزن المأسوي لافتقادهما.

الحب المُخصِّب لا ينتهي باللقاء الجسدي عند لوركا، بخاصة هنا في مسرحية (يرما) (25)، وفي (عرس الدم)و (بيت برناردا ألبا)، بل ينتهي بالموت أو الجنون غالبا، كأنهما البديل الطبيعي لتعذر الحياة الجديدة والعطاء. وتتمتع الشخصيات النسائية في المسرحيات المذكورة بكبرياء نادر، يجعلها تدافع عن رفها حتى الموت، قد تضعف أمام جموح العاطفة، لكنها تعود سريعا للاحتماء بصخرتها الصلدة، مُضحية مثل يرما بفرصتها الأخيرة لتحقيق الرغبة العنيفة في أن تقبض بالدم على طائر حيّ.

ولا مفر عند وقوع اللقاء الإنساني المأزق من لعبة استخفاء، كتلك التي توجد في مسرحية (عندما تعمى البصيرة أو مالاتيستا) لهنري دي مونترلان، ويمكن أن ينطبق ما في هذه المسرحية من ملامح وإشارات على جميع العصور المضطربة بالخطر، لأن فترات الخطر هي الفترات التي تعمى فيها البصيرة، فالأحداث تكتنف الإنسان من كل جانب بعنف الرياح، وهو.."يتصرف في الغالب تصرف من يؤثر السلامة الجزئية المؤقتة... إنه يترك المأوى الآمن ليلقى بنفسه في الموضع الذي ستسقط فيه الصاعقة، وهو ينفق طاقة جنونية في العمل ضد نفسه وضد من يخلص لهم الحب ولديه افحساس بذلك، وتأتي لحظة يتوقف فيها ويرفض، ويستنجد بالآلهة والنجوم وبحظه، وتلك إن هي إلا أسماء متعددة للمصادفة" (26).

اختيار المرء وافد عقله كما يقولون، وترجمات وحيد النقاش - ودراساته وحواراته مع المفكرين والأدباء - أبلغ دليل على ما اتصفت به شخصيته النادرة من قلق خصب وصفاء عقلي ثاقب وتعاطف مع الضعف الإنساني. إنها الصفات النموذجية لأديب موهوب استسلم لغواية الصحافة والترجمة، ثم أخضعها لسلطان روحه المبدعة، ولتعبيره الأصيل الملتزم بالمسئولية تجاه المجتمع والانسانية (27).

إن الأرض لا تبتلع أبناءها الأخيار كما قال صلاح عبدالصبور (28)، لكنهم يذوبون في أثيرها، كما يذوب العطر والشعر والموسيقي، ونحن بالتذكر وبنشر أوراقهم المطوية لقراءة جديدة، نجمعهم من الفضاء الهائل مرة ثانية، ونجتمع بهم في إسراءات طيفية حول نار المعرفة ونورها.