في هذا العدد من أخبار الأدب ، يخصص بستان الكتب صفحاته لستة من الأصوات الجديدة، هذه الأصوات تتباين فيما بينها تباينا كبيرا من حيث العوالم والمؤثرات والرؤى الفنية والنظرة للكتابة، لكن يجمعها أنها ومن خلال الأعمال الصادرة لها مؤخرا تقدم نفسها بشكل أو بآخر¬ لأول مرة للقارئ، فرغم أن ثلاثة منهم (مسعد أبو فجر، محمد الفخراني، محمد صلاح العزب) قد أصدروا أعمالا من قبل، إلا أنها لم تسهم كثيرا في تعريف القراء بهم.

في هذا العدد من أخبار الأدب ، يخصص بستان الكتب صفحاته لستة من الأصوات الجديدة، هذه الأصوات تتباين فيما بينها تباينا كبيرا من حيث العوالم والمؤثرات والرؤى الفنية والنظرة للكتابة، لكن يجمعها أنها ومن خلال الأعمال الصادرة لها مؤخرا تقدم نفسها بشكل أو بآخر¬ لأول مرة للقارئ، فرغم أن ثلاثة منهم (مسعد أبو فجر، محمد الفخراني، محمد صلاح العزب) قد أصدروا أعمالا من قبل، إلا أنها لم تسهم كثيرا في تعريف القراء بهم.

من عالم مهمشي العشوائيات بواقعيته القذرة وشخصياته وأحداثه بالغة الغرابة من فرط واقعيتها في فاصل للدهشة ، إلي بدو سيناء وهمومهم والمسكوت عنه في علاقتهم بمفاهيم جامدة مثل الوطن و الدولة الخ.. كما نري في طلعة البدن .

ومن كابوسية الكفراوي وسخريته السوداء في حلم وردي يرفع الرأس ، إلي مغامرة باسم شرف في جزمة واحدة مليئة بالأحداث وحلمه بأن يجعل النص المسرحي نصا قائما بذاته لا ينتظر مخرجا مسرحيا يتحمس لإخراجه كي يبعث فيه الحياة.

ومن قصة الحب البسيطة التي يقدمها محمود عبد الوهاب في سيرتها الأولي إلي عالم الشباب غير المتحققين حتى علي أبسط المستويات في وقوف متكرر . بين هذه العوالم سوف نصحب القارئ ليتعرف عن قرب علي هؤلاء الكتٌاب مع التأكيد علي أن هذه ليست محاولة للتنظير للكتابة الجديدة في مصر، أو لتبني أصوات بعينها في مواجهة أصوات أخري، إنما فقط مواصلة لما تقوم به الجريدة من لفت الانتباه إلي الأصوات المتميزة في المشهد الأدبي الراهن.. ذلك المشهد الصاخب الذي يحتاج مزيدا من الوقت قبل إصدار أحكام قاطعة بشأنه لأن ملامحه ما تزال في طور التكون.

***

بعد ثلاث مجموعات قصصية أصدر الكاتب الشاب محمد الفخراني روايته الأولي فاصل للدهشة التي اختار فيها عالم المهمشين والعشوائيات علي أطراف المدن الكبيرة مسرحا لأحداثها.. رواية الفخراني تأتي مخالفة للتيار السائد في الكتابة الحالية سواء علي مستوي اللغة التي جاءت جريئة في مفرداتها وصادمة، أو علي مستوي عالم المسحوقين

بعد ثلاث مجموعات قصصية أصدر الكاتب الشاب محمد الفخراني روايته الأولي فاصل للدهشة التي اختار فيها عالم المهمشين والعشوائيات علي أطراف المدن الكبيرة مسرحا لأحداثها.. رواية الفخراني تأتي مخالفة للتيار السائد في الكتابة الحالية سواء علي مستوي اللغة التي جاءت جريئة في مفرداتها وصادمة، أو علي مستوي عالم المسحوقين

الذي نجح الفخراني

في تقديم تفاصيله وحكاياته..

في البداية سألته: لماذا اخترت فاصل للدهشة عنوانا للرواية؟

اختيار العنوان أتي لأني اعتقد أن الأماكن التي تدور فيها الرواية والناس الذين يشكلون عالمها، لا يمكن تجاوزهم لأنه عالم مدهش، متورط في الحياة أكثر من غيره، أشخاص الرواية لديهم مساحة كبيرة من التجريب ومساحة مدهشة من المشاعر التي يتورطون فيها كالكره والفشل والحقد وحتى الرغبة في قتل الآخرين.. هذا الحيز الواسع من المشاعر والتجربة لا تجده إلا في هذا العالم.. عالم المهمشين والذي أعتقد أنه يستحق وقفه أو فاصل للدهشة والاكتشاف.

اعتمدت في روايتك علي الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تكشف عن دراية واسعة بهذا العالم كيف تحققت لك هذه المعرفة بكل تلك التفاصيل التي سجلتها في فاصل للدهشة ؟

من قبل أن أفكر في مشروع الرواية وأنا لدي اهتمام كبير بهذا العالم، أثناء فترة الدراسة كنت قد سكنت في الكثير من المناطق الشعبية وكنت وقتها اكتفي بالمراقبة من بعيد لكني كنت اشعر بحميمية أكثر تجاه هذا العالم وكنت مدفوعا بشغف وفضول للتعرف عليه أكثر، بعد ذلك ومن خلال أصدقاء لي يقومون بدراسات عن المناطق العشوائية احتككت أكثر بهذا العالم حيث كنت انزل مع هؤلاء الأصدقاء إلي تلك المناطق كعزبة مظلوم مثلا، ورغم أني لم أكن أعمل مع أصدقائي في ميدان البحث الاجتماعي لكن سكان تلك المناطق بدأوا يتعاملون معي وكأنني واحد من الباحثين الاجتماعين اكتسبت ثقة الكثيرين منهم، وأصبحت أكثر دراية بتفاصيل المكان والناس، طبعا هناك أماكن ليس من الممكن أن يدخلها المرء وحده لأنه من الوارد أن يتعرض للكثير من المضايقات، وعلي العكس من ذلك هناك مناطق حينما تدخلها لن تجد أحدا يسألك أنت رايح فين؟ أو ماذا تفعل؟ أو ما الذي تبحث عنه؟

بالإضافة لذلك قرأت الكثير من الدراسات عن العشوائيات في القاهرة، بعضها دراسات يتناول مناطق معينة أو شرائح معينة وبعضها عن حالات إنسانية محددة... بمرور الوقت لم أعد غريبا عن الكثير من تلك الأماكن.

هل يعني هذا أنك كنت تمتلك خطة مسبقة لكتّابةِ رواية عن هذا العالم، وأنك عملت عليها بعد ذلك كشكل هندسي؟

ليس بالضبط.. المسألة كانت أكثر تلقائية، فكما قلت لك اهتمامي بهذا العالم بدأ منذ زمن طويل وقد ظهرت بعض معالمه وصوره في المجموعات القصصية الأولي، لكن حينما قررت أن اكتب رواية عن هذا العالم لم يكن في ذهني أي خطوط عريضة عما أريد كتابته، استغرق الأمر مني تسعة شهور لكي أحدد وأفكر فيما أريد أن اكتبه تحديدا، واستغرقت فترة الكتابة علي الورق شهرين. وحتى بعد صدور فاصل للدهشة أجدني مازلت محبا لهذا الجو ولعالم المهمشين ولدي الكثير الذي ارغب في كتابته عنه.. أتمني طبعا أن اكتب ثانية في نفس هذا الجو لكن لدي نوع من الخوف حيث أسأل نفسي ما الذي يمكنني تقديمه أو كتابته ثانية.

ألا تخشي أن توقعك الكتابة مرة ثانية عن العالم نفسه في فخ التكرار؟

أعتقد أن التكرار الحقيقي يحدث حينما تكتب بالشكل الفني نفسه وتقنيات الكتابة نفسها، لكن تكرار العّالم ليس مسألة مقلقة، المهم أن تحافظ أكثر علي المغامرة الفنية، وعلي تجديد لغتك وطريقة سردك.

علي سيرة السرد ألا تلاحظ أن دخول شخصية فؤاد النحات والمثقف مع الصفحات الطويلة التي تتناول أفكاره عن الخوف والحياة سبب كسرا في انسيابية تيار السرد والحكي داخل الرواية؟

أتصور أن العمل الفني أو الرواية الخالية من الأفكار لا تعيش كثيرا، وفي رأيي يجب علي الرواية أن تطرح علامات استفهام وتثير نوعا من الجدل بين الأفكار، لذلك حرصت في فاصل للدهشة علي وجود هذه الأفكار وعلامات الاستفهام، لأن الحكي أو الحدوتة غالبا أمر سهل جدا.

شخصية فؤاد وأخته سماح الصحفية حاولت من خلالها إحداث هذا الجدل بين الأفكار لكني وقفت كثيرا أمامها ولم أكن أعرف كيف يمكنني أن ادخلها عالم الرواية دون أن اكسرها أو تبدو دخيلة علي عالمها، في النهاية وجدت الحل من خلال دخول شخصية فؤاد علي هيئة مذكرات تجدها أخته سماح، حرصت أيضا أن المساحة المخصصة لفؤاد تكون قليلة وألا أعود لطرح تلك الأفكار مرة ثانية في أي مكان داخل الرواية، وحاولت أيضا أن أكون حياديا في حديثي عن فؤاد وأن اخلق له لغة خاصة به.

اخترت للرواية لغة خاصة هي مزيج من الفصحى والعامية، التي احتوت علي بعض الكلمات التي تمثل صدمة للكثير من القراء، وهذه الكلمات لم تأت فقط في الحوار بين الشخصيات بل حتى في مقاطع السرد هذا الإصرار علي استخدام هذه الكلمات هل كنت تقصد به تحقيق صدمة للقارئ؟

لم يكن تحقيق صدمة للقارئ يشغلني في الحقيقة، علي الأقل في المراحل الأولي من الكتابة حيث لم أكن أمارس أي نوع من الرقابة علي نفسي أثناء الكتابة، وكنت أكتب الرواية كأني أكتب لنفسي أولا فقد كنت مدركا أن هناك الكثير من الصعوبات ستواجهني عند محاولتي نشرها وهو ما حدث بالفعل، فهناك أكثر من ناشر كانوا يريدون استبدال وتعديل أكثر من كلمة ولفظ في بعض المقاطع، لكني وجدت أن هذا سيفقد العمل الكثير من روحه.

لو بدلت بعض الألفاظ بما يرادفها فلن أكون صادقا مع حالة الناس الذين أكتب عنهم فمثلا كلمة بز أحد الناشرين كان يريد استبدالها بكلمة ثدي أو كلمة نهد، لكن الثلاث كلمات مختلفة في رأييٌ عن بعضها البعض، فكلمة نهد أقرب لشئ طفولي من كونه خاص بامرأة وكلمة ثدي ذات مدلول أمومي أو حميمي أكثر بينما بز كلمة دارجة يمكن أن تسمعها في الشارع وأكثر اتساقا مع أجواء الرواية.. لهذا رفضت استبدال هذه الكلمات انطلاقا من اعتقادي بأن اللغة هي أهم شيء في العمل الفني وواجهت الكثير من الصعوبات في رحلة البحث عن ناشر، حتى ذهبت بالرواية إلي دار الدار الذين تحمسوا جدا لها وقبلوا نشرها دون تغيير أي حرف.

كنت أيضا مشغولا بخلق لغة تخصني وتخص الرواية أكثر من انشغالي بمسألة الفصحى أو العامية. لو نظرت إلي اللغة التي كتبت بها فاصل للدهشة ستجد أنها قد تبدو في البداية عامية لكن لو دققت النظر ستجد أنها فصحي لكن من كثرة استخدامنا لها في الحياة نظن أنها عامية.

هناك تعدد كبير في الشخصيات والأماكن في الرواية: ما الخيط الأساسي الذي اعتمدت عليه في جمع كل تلك الشخصيات والأماكن؟

كنت اعتبر أن حسين هو الخيط الرابط حيث يظهر في فقرات محددة وكأن ظهوره ينير الموقف، لكني حاولت قدر الإمكان ألا ألتزم بفكرة وجود رابط بين الشخصيات والأحداث وألا ألتزم بالمعايير النقدية لكتابة الرواية لأن ذلك في رأيي يفقد العمل تلقائيته، وأنا اكتب بالأساس عن عالم تلقائي جدا أي محاولة لهندسة طريقة الكتابة عنه قد تخرج به عن الشكل الذي أريده.

قبل الكتابة كنت ممتلئا بشخصيات محددة كشخصية عم سيد أو شخصية نعيمة روبابكيا لكن لم أخطط كيف سأكتب عنها.. بل تركت نفسي للشخصية كي تقودني لما تريده هي.

تعاطفت أيضا مع الكثير من الشخصيات وأنا أكتب عنها، رغم إدراكي أن ذلك يخالف بعض المعايير النقدية للرواية لكني أحببت جميع شخصيات العمل، وانحزت لها فليس هناك كتابة حيادية.. مجرد اختيارك أن تكتب يعني انحيازا مع أو ضد. غير أني حرصت ألا أحاكم شخصياتي أو أجرم سلوكها بل اكتفيت بطرح الأسئلة... الانحياز في رأيي يكسب العمل الكثير من المصداقية خصوصا حينما تكون مدركا أنك تخرج عن المعايير النقدية، لكن هذا الخروج لا بد أن يحدث بشكل هادئ بدون أن تضع تكسير المعايير هدفا لك... بل فقط تترك نفسك للحالة ولما تريد أن تكتبه.

طوال الرواية نحن أمام عالم مهمش يتحرك فيه عدد من البشر دون تحديد لمكان أو زمان أو خلفية سياسية محددة... لكن كل هذا ينقلب في الجزء الأخير من الرواية حينما نشاهد بدري يحاول هتك عرض سماح في أحداث الاستفتاء عام 2005، هل قصدت وضع هذا المشهد لإضفاء نوع من البهارات السياسية علي العمل، أو طرح نوع من الأفكار السياسية كما تسميها أنت؟

قبل الرواية كان في دماغي عدة مواقف أرغب في الكتابة عنها كموقف الصحفية التي تعرضت للتحرش في أحداث الاستفتاء، وموقف الناس الذين اختنقوا في عربة الترحيلات.. كان لدي أجندة تحتوي علي الكثير من المواقف التي رغبت في الكتابة عنها، بعضها كتبت عنه في هذه الرواية والبعض لا.

لكني كنت أري كل هذه المواقف كشيء إنساني أكثر من كونها شيء سياسي، السياسة لا تطرح أفكارا بل تطرح أحداثا والحدث بعد ذلك يطرح أفكارا.. وأعتقد أن رواية تطرح أفكارا وأسئلة متعلقة بالعالم أفضل من رواية تطرح مجرد أحداث سياسية، لأن أفكار وأسئلة الحياة قابلة للجدل.. لكن الطرح السياسي أقرب للتأريخ.. لذلك لم أكتف بمشهد تحرش بدري بسماح علي سلالم نقابة الصحفيين بل كنت مشغولا بتحول العلاقة بينهما فيما بعد حتى أصبحا يدخنان الشيشة معا علي قهوة التكعيبة.. هذا التحول في العلاقة بينهما وشخصية سماح ببحثها الدائم وأسئلتها التي لا تتوقف عن طرحها هو ما كان يشغلني أكثر من مجرد التأريخ لحدث سياسي ما.

****

تمثل (الكتابة الجديدة) مشروعا سرديا خلاقا، يحتفي بالتعدد، ويتسم بانفتاح النص السري علي أفق مغاير، أفق تتنوع بداخله مناحي الكتابة وطرائقها، وفي سياق سردي فائر وموار، تأتي رواية (فاصل للدهشة) للكاتب (محمد الفخراني) تعبيرا عن نسق كتابي بالغ الخصوصية، (لايكتفي بالحكي عن الهامش) ، بل يستبر جوهر هذا الهامش، يغوص بداخله، كاشفا عنه من جهة ¬ ومعيدا قراءته، من جديد ¬ من جهة ثانية، ليصبح ذلك 'الغوص' في (الداخل الهامشي)، وتلك القراءة لواقع (المهمشين الجدد) مناط الجدارة في لهذه الرواية.

يمثل العنوان في (فاصل للدهشة) بنية دالة قادرة عي تأدية وظيفة في السياق السردي للرواية، حيث تصبح (لا التعليل) المستخدمة إيذانا بالإرهاص أو الاماءة إلي عالم يحوي قدرا كبير من المغايرة والاختلاف، عالم جدير بالالتقاط والمتابعة والرصد في تغيرات مجتمعية لافتة تعصف بالثابت من مواضعات، لتحمل وطأة راهنها الخاص..

يبدأ (الفخراني) روايته باستهلال نصحي بديع، ينتقل فيه بين الأجنحة المختلفة لمكانه المركزي (العشش)، راصدا لناما يدور بداخلها، كاشفا عن تنوعاتها المختلفة، حيث تبرز لنا كل من (عشة هلال' وأمه ، عشة بدري، عشة فراولة.

ولعلنا نلحظ ان هذه البداية لاتحمل ترقيما مثل بقية الفصول التالية داخل الرواية، حيث يبدأ (الترقيم) بعدها، ومن فهي ثم تمثل ¬ في رأيي ¬ مايسمي بالتقديمة الدرامية للنص Exposition ، فهي تحوي عرضا للشخوص، وتوصيفا للمكان، وبما يفضي الى الكتابة عن واقع هؤلاء (المسنحقين) إن السرد يتدفق هنا ببراعة، وتبدو لغة الحكي حاملة لانحيازاتها الدلالية والجمالية الخاصة، والمغايرة عن السائد والمطروق، وهذا مامنحها خصوصية مائزة تستمد وهجها من قدرتها علي الاجتراح والمغامرة..

ثمة توظيف دال التقنية (التقطيع) السينمائي، تبدو بارزة في استهلال (الفخراني)، وبشكل يشي بانفتاح النص الروائي علي تلك الفنون الادائية البصرية (السينما/ المسرح) يبدو أن الانفتاح يتم بوعي كتابي يتضافر فيه (القرائي) مع (البصري) بشكل دال، وهذا مايحسب للكاتب في روايته.

ثمة شخوص متعددون، يراوح بينهم السارد الرئيسي Main Narrator في حكيه عنهم (بدري / هلال/ فراولة/ عوض/ نعيمة روبابيكيا/ سماح) وقد مثلت هذه المراوحات مراوغة تقنية منعت تسرب الملل إلي المتلقي من زاوية، وأسهمت في منح السارد الرئيسي حرية الحراك السردي' بين شخصيات متعددة داخل الرواية.

تحتشد الرواية بالتفاصيل، ولذا فان أسلوب (العناوين الداخلية الفرعية) كان أنسب لطبيعتها ذات الزخم الخاص، وهذا ما يبدو بارزا في الفصل الثاني مثلا حيث توجد به عدة عناوين داخلية (ربما تكون وإشارة) حادثتنا، هلالة، فراولة /عوض).

يحوي النص قدرا من الأبعاد الفلسفية ذات المغزى، ممثلة مايسمي ب (ميتانص)، فالجس ¬مثلا ¬ يتم التعامل معه من قبل السارد الرئيسي باعتباره متنفسا عن القهر الداخلي الذي يعانيه شخوص الرواية المعذبون، ولذا فهو يمارس بشرة وشراسة كبيرين من جراء حالة الانسحاق التي يعانيها أولئك المهمشون.

يبدو الفصل الثالث في رواية (فاصل للدهشة) مسكونا بالتقنية، حيث ثمة سارد رئيسي Main Narratar يتوجه بالخطاب بالسردي.

أما الى متلقي متخيل (افتراضي) أو المتلقي كما نعهده في أدبيات نظرية الاتصال، أو أننا بإزاء خطاب سرد، محمول الى (المروي عنه/ حسين) ولعل النص مفتوح علي مثل هذه التأويلات الثلاثة رغم انه قد يوهمك للوهلة الأولى بانغلاقه، حيث تصبح (فاصل للدهشة) نصا موصولا بأفق أبعد مدي من حياة المهمشين.

وفي (الفصل الثالث) ننتقل من (العشش) الى فضاء أكثر اتساعا (ميدان رمسيس/ نصبة أم حنان/ الشرنوبي شرائط السكس. المجندون الحائرون)، حيث ثمة عالم قائم ومستقل بذاته، لكنه يبقي موصولا بأفق (الهامشي) بعيد المدى.

يوظف الكاتب آليات التشكيل الكتابي علي الصفحة' توظيفا معبرا، مستخدما علامات الترقيم، والعناوين الفرعية، وحجم البنط الكتابي بشكل بالغ الدلالة.. ثم إشارة لزمنية السرد في هذا الفصل 'رمسيس'.. الآن ليس لديك فرصة مع 'أم حنان' وأصدقائك بعدما نقلوك من ميدان 'باب الحديد/ رمسيس' للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم.. وهذه الإشارة لم تكن إشارة مجانية، بل كانت تعبيرا عن سياق مجتمعي (مأزوم) يعيش تخبطه الخاص، ومن ثم تصير لحكايات (الهامش) المدهشة مشروعية الحضور في هذا السياق المجتمعي الأسس.

يجعل الكاتب من (فراولة) 'مسرودا عنه/ مركزيا 'في فصلة (الرابع)/ بعد ان يبدأ هذا الفصل باستهلال لافت، يبدو عبره جسد المرأة شبيها أما بالتفاح وأما بالكمثري، ولذا فقد كانت إشارة 'ذكية/ بلاغية' من قبل (الفخراني) ان ينتقل للحكي عن (فراولة) ذات الجسد الفائر والاسم المشابه.

يأخذ السرد في الفصل الخامس منحي جديدا، يبد عبره السارد الرئيسي في تقديم شخوصه الآخرين (سماح/ فؤاد) وهما شخصيتان مغايرتان علي مستويي (الوعي/ الطبقة) عن الشخوص المنسحقين الآخرين داخل الرواية.

يقدم الكاتب شخصيته المركزية (سماح) تقديما ضافيا، يبدو فيه معنيا برسم أبعادها المختلفة رسما دقيقا، وفق محددات مايسمي بقوي الشخصية الثلاث 'الفسيولوجية السسيولوجية/ السيكولوجي'. 'فسماح' شخصية ثورية لها منظومتها القيمية الخاصة، وانحيازاتها والإنسانية الواضحة، وأظن أن الرسم التفصيلي لهذه الشخصية لا يعود إلي كونها الشخصية المركزية في الرواية فحسب، بل لكونها المنوط بها تثوير الواقع أو تغييره.

في الرواية ولع بالتقنية، وإدهاش في استخدام العناوين الداخلية، وهذا ما يبدو في العنوان الداخلي اللافت (خاص للرواية من أم سماح):

يتسم السارد الرئيس Main Narratar في رواية (فاصل للدهشة) بكونه سادرا غير محايد، انه سارد عليم ببواطن الأمور، يحيط بكل شيء قدرا في النص، وهذا ما يبدو بارزا في مواضع عدة داخل النص، حيث يعلق علي الحدث السردي أو يضيف إليه كما في صفحة 97 علي سبيل المثال.

وتبدو المقاطع الخاصة بشخصية (حسين) حاملة لتنوع سردي دال داخل الرواية، حيث يصير (حسين) مسرودا عنه/ ومسرودا له، في الآن نفسه، ولعل (حسين) شخصية تتسم ببعض الاختلاف في سياق (المهمشين)، فهو يملك أبعادا إنسانية ضافية، منحها له محيطة الحميمي الموصول بأخته أمنية 'أمنية كحليب الأمهات' وهو ¬ كشخصية روائية ¬ يبدو حاملا لهذا التواشج بين (الحياد) و (التورط)، مقارنة بالشخصيات المهمشة الأخرى داخل الرواية.

وتتوازي الصورة المشهدية مع الصورة السردية في المقطع الدال الذي يضرب فيه (بدري) ¬ أحد المهمشين ¬ (سماح) الصحفية الثورية، لتبدو (المفارقة الدرامية) عنصرا أصيلا في هذه الرواية.

وإذا كانت اللغة في هذه الرواية هي ذاتها لغة الواقع المعيش الذي بحياة شخوص النص، فإنها لاتكتفي بان تعكس تشوهات هذا الواقع أو تعبر عنه تعبيرا، دالا، بل أنها لغة لها منطقها الجمالي الخاص، الذي يغاير في طبيعته وآليات استخدامه عرامة اللغة الكلاسية.. في (فاصل للدهشة) تبدو بعض ملامح (الكتابة الجديدة) بارزة الى حد كبير، سواء عبر انفتاح الرواية علي فني (السينما) و (المسرح).. كما أشرت، أو في استخدام لغة ذات طبيعة خاصة، لا يتم التعامل معها باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل ينظر لها باعتبارها (وسيلة) في المقام الأول، هنا لم يكن (الهامش) كلا مصمتا ، بل كان حاويا لتنوعات مختلفة، تعبر جميعها عمن أفق كتابي بالغ الجسارة، وبالغ الوهج أيضا.

****

البدو يكتبون روايتهم . هذا هو الانطباع الذي يصدمك بينما تقرأ الرواية الأولي للكاتب الشاب مسعد أبو فجر بعنوان طلعة البدن والصادرة عن دار ميريت مؤخرا. طوال الرواية تحس بشيء يتهددك، يتهدد روايتك الوطنية التي نشأت عليها وتم تلقينها لك. في طلعة البدن تقرأ تاريخا لأناس آخرين، منبوذين اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا، هم بدو رفح المصرية والذين ينتمي إليهم مسعد أبو فجر. لا يعترفون بالحدود التي نعترف بها، ولم يقرأوا التاريخ الذي قرأناه، وعندما يقرأونه يرفضونه لأنهم يجدونه محملا بالعنصرية ضدهم. بمناسبة صدور الرواية كان لنا مع كاتبها هذا الحوار

البدو يكتبون روايتهم . هذا هو الانطباع الذي يصدمك بينما تقرأ الرواية الأولي للكاتب الشاب مسعد أبو فجر بعنوان طلعة البدن والصادرة عن دار ميريت مؤخرا. طوال الرواية تحس بشيء يتهددك، يتهدد روايتك الوطنية التي نشأت عليها وتم تلقينها لك. في طلعة البدن تقرأ تاريخا لأناس آخرين، منبوذين اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا، هم بدو رفح المصرية والذين ينتمي إليهم مسعد أبو فجر. لا يعترفون بالحدود التي نعترف بها، ولم يقرأوا التاريخ الذي قرأناه، وعندما يقرأونه يرفضونه لأنهم يجدونه محملا بالعنصرية ضدهم. بمناسبة صدور الرواية كان لنا مع كاتبها هذا الحوار

§ أعتقد أنه يجب أن نبدأ التجربة من بدايتها، فترة التكوين الثقافي في الصحراء؟

تجربتي مثل تجربة أي بدوي. وجدت نفسي داخل المدينة بالصدفة، تعلمت بالصدفة، وكتبت بالصدفة. الشرق الأوسط تعامل مع الكتابة بوصفها طقسا مقدسا، وهذا تجلي في كتابة الأحجبة، عمل الكهنة. ولكنه تجلي أيضا في نظرتي للكاتب باعتباره شخصا غير عادي، العقاد مثلا لا يخطئ وفق معايير الأخلاق التي تعرفها أنت، وأنا بما أنني أخطئ فلن أكون كاتبا، إلي أن عثرت علي شخص يشبهني، بدوي مثلي هو إبراهيم الكوني. يكتب أشياء مثل التي أكتبها غير أن البداوة عنده هي تلك البداوة المطلقة. أما سيناء فليست صحراء مطلقة، أينما تسير ستجد نخلتين وبشرا. لم أجد أبدا بدويا يموت من العطش مثل بدو إبراهيم الكوني. ما حدث بعد ذلك هو أنني كتبت قصة، كانت أول قصة أكتبها في حياتي، قدمتها لمسابقة أخبار الأدب للقصة القصيرة ولم تفز ونسيتها، بعدها بحوالي ستة أشهر اتصل بي شخص ليخبرني أنها منشورة في أخبار الأدب. هذا كان الاعتراف الأول بكوني كاتبا، وكان لابد من أن يوازيه قرار آخر: قررت قراءة ألف رواية قبل أن أبدأ في الكتابة. لم يحدث هذا بالطبع. ولكن وقتها كنت أقرأ كل ما وقع تحت يدي.

§ حسنا. لننتقل إلي طلعة البدن ، أول مشكلة تواجه القارئ أن روايتك عبارة عن كمية رهيبة من الحكايات يجمع بينها خيوط واهية بعض الشيء. ألم تفكر في بنية ما للعمل تجعله أكثر تماسكا؟

لم أفكرفي البنية مطلقا. كان لدي مخزون كبير من الحكايات الغريبة فكان لابد من أن أتخلص من مسئوليتها. لم أحب ان يكون ربيع الراوي هو المسئول عن الحكايات وإنما هو يقول أنه يحكي الحكايات كما سمعها. وكان تدخلي فيها قليلا جدا. كان هناك منطلق آخر لهذه الكتابة وهو الشعر المحلي/البدوي والأمثال والحكايات، أردت تدوينه والحفاظ عليه.

كتبته بلهجة محلية تماما؟

سعيت إلي لغة وسطي. الشعر أصلا ملقي علي مسامع ناس يفهمون هذه اللهجة ولكن إذا حاولت إخراجه خارج هذه البيئة فلابد من استخدام أوصاف أكثر شيوعا. كان هذا من ضمن همومي في الرواية. محاولة تطوير اللهجة، لصالح اللهجة نفسها، خوفا من أن تنتهي أو تذوب.

تستعمل الكاف في كلمة سيكارة مثلا والغين بدلا عن الجيم كما يفعل الشوام؟

لأننا ننطقها هكذا. هذه مشكلة العربية التي ليس فيها صوت ال g ولو كتبتها جيما سأنطقها علي هيئة j. عندما كنت أسمع في الماضي أم كلثوم تغني هل رأي الحب سكاري كنت أعتقد أنها تقصد السيكارة. وتضايقت عندما فهمت المعني، لأنه يخالف ما ألفت عليه.

ربطت أنا هذه التفصيلة بنوع من انتماء ملتبس ؟

طبعا مشكلة الانتماء هي مشكلة أساسية، الإنجليز هم من وضعوا الحدود بصدفة تاريخية وأستطيع أنا أن أشكك فيها ألف مرة. هناك سؤال يكهربني كلما سألني إياه شخص ما في أوقات الاضطراب في غزة هو: هل يمتد الرصاص إلينا في رفح؟ وعندما أجيبه بالنفي يقول لي الحمد لله. هذه الحمد لله تكهربني. هذا الشخص قدس حدودا في عقله وعبدها، هذه الحدود قد لا تتعداها الرصاصة ولكن الصوت يتعداها، أبنائي لا يستطيعون النوم بسبب صوت النار. يا أخي الحدود هي نهاية المدي البصري الخاص بك أنت ولكنها ليست نهاية المدي البصري الخاص بي أنا أبدا. عندما أقول لضابط الأمن أنني من رفح يعتقد علي الفور أنني فلسطيني.

§ أضرت بك الحدود؟

بالطبع أضرت بنا اقتصاديا، حيث مجالات العمل أصبحت في اتجاه الغرب فقط بدلا من أن تصبح إلي الشرق والغرب. كما أنها أضرت بي أمنيا. أي ضابط بالطبع يريد أن يثبت أنه يعمل شغل ، وإذا لم يكن هناك شغل فلابد من خلقه. وبالتالي تتحول الناس من تلقاء نفسها لشراء السيارات من الإسماعيلية حتى لا تكون عليها أرقام سيناء وتسعي لاستخراج بطاقاتها الشخصية من أي مكان آخر غير سيناء حتى لا تتسبب في أي مضايقة لها. أنا واعي تماما لكمية التهريج التي وضعت بها الحدود. أكره كلمة دولة وكلمة وطن . أنا أحب كلمة البلاد . عندنا كبدو نسمي الأرض البلاد . علاقة الإنسان بأرضه عمرها آلاف السنوات بينما الدولة ابنة عشرات السنوات فحسب. الدولة، كمفهوم فلسفي، هي أبشع القيود التي اكتشفها الإنسان.

§ لنعد مجددا إلي الرواية. بين الحين والآخر، وحتى نهاية الرواية، نفاجأ بشخصية جديدة. الا تري ان هذا مربك قليلا بالنسبة للقارئ؟

أنا لم اكتب الرواية. الرواية هي التي كتبتني. لم أتحكم فيها ولا في الكتابة نفسها. باستثناء في النهاية. لم أنشغل بالروابط وإنما بتيمة الحدود، هؤلاء الأشخاص الذين تعد الحدود أهم منهم. أشخاص يكرهون الحدود لأنها في الرواية السائدة أهم منهم بينما هم من صنعوها، ولم تصنعهم هي. هم عدوانيون ضد الحدود وأنا كذلك، بالضبط مثل الجندي الذي يقولون له أن سلاحه أهم منه، هذا الجندي يكون عدوانيا ضد سلاحه لأنه هو صانعه. بينما السلاح عند البدوي هو حبيبه، يتغزل فيه ويكتب اسم حبيبته علي كعبه. هكذا فالمنجز الأساسي للرواية أنها رواية حدود وليست رواية شكل. الرواية هي جنس أدبي علي وشك الاندثار، لذا لا أسميها أنا رواية، أسميها كتابة، أو حكي، سميها خرٌاف باللهجة البدوية.

تقول أنك كتبت رواية ضد تيمة الحدود. هل كان ضروريا أن يخترق كثير من شخصياتها الحدود الشرقية بشكل فعلي لكي تفكك هذه التيمة، خاصة إذا كان سائر مصر ظل بعيدا عن عالم الرواية، أي أن الحدود بين البدو ومصر في الرواية مازالت قائمة وبقوة ؟

كل عمل فني يسعي لمطلق ما، ومع ذلك فانا ازعم أن هذه رواية حدودية، فعالمها هو عالم المنطقة الشرقية من سيناء التي تتماس مع فلسطين وتتشابك معها، وكل قبائلها لها امتدادات إنسانية وحضارية وديموجرافية مع فلسطين، بل إن اللجنة التي وضعت الحدود حرصت علي أن تضيف إلي بنود المعاهدة نصا يراعي هذا الوضع، وهو بالتحديد: أن يظل أهل المنطقة علي سابق عهدهم، مما يعني تنقلهم بحرية شرق الحدود وغربها، وظل هذا الوضع حتى سنة 48، تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل، ومنذ هذه اللحظة تحول ذلك المكان من منطقة إنسانية يعيش فيها بشر عاديون، إلي جبهة للقتال، وأصبحت هذه الجماعة البشرية ضحية حقيقية لتصادمات حضارية كبري، أريدك أن تضع نفسك مكان ذلك الشخص الذي وجد نفسه فجأة محاطا بالدبابات بينما هو يرعي إبله في برية شاسعة..

تقدم عالما بكرا تماما في الرواية؟ كيف حافظت علي روايتك من إغواء هذا العالم، أي كيف تضمن أن القارئ يقع في حب روايتك ليس حب العالم الذي تقدمه؟

إذا وقع القارئ في غرام العالم الذي أقدمه ف يا فرحتي !! ليأت عندنا وأستضيفه وأطعمه من طعامنا وهو قليل بالمناسبة، قمح وحليب وماء وسكر، في روايتي كنت أفكر في همي وهم جماعتي، أنا هامش علي مستوي الحدود ولهجتي تقول إنني آخر بالنسبة للوطن الذي أنتمي إليه. هنا يعاملونني كأنني آخر مريب، بينما من هم مثلي في الخارج يعاملون كأنهم حراس الحدود. وهذا يؤلمني، ففي أعماقي أنا لا أخاف شيئا قدر خوفي من الضمير المصري، الضمير الذي صنعته أنا.

تقوم في الرواية بنقض جميع الأساطير القومية، ولكنك تقيم أسطورة البدوي الخاصة. البدوي مثلا لا يترجل عن حصانه لكي يسأل آخر شيئا؟

نعم. هذا هو البدوي المطلق، وأنا احيانا أعمل علي هذه الفكرة، هذا هو بدوي إبراهيم الكوني. ولكنني أيضا قلت أن البدوي خسيس أحيانا، يخاف أحيانا أخري، يدخن البانجو ويزرعه، يمارس السطو والتهريب، ينصب علي السياح، وأحيانا يبيعهم الوهم، ربيع مثلا ظل ينصب علي توماس الذي يتعقب آثار د. فاوست. ولكن البدوي فعلا يعتبر نفسه محور الكون. يا أخي قارن بين إله البدوي وإله غيره الذي قد يكون علي هيئة طوبة أو حمار، أما هو فإلهه هو المطلق، المدي، ولولا أن الإله في الإسلام هو الإله المطلق لم يكن ليؤمن به.

تفلسف الاقتصاد البدوي والسياحة عبر التفاصيل الصغيرة في حياة البدو مثل الطرينة الحشيش علي سبيل المثال. كيف يمكن استخدام التفاصيل الصغيرة جدا لخدمة التاريخ الأكبر؟

أنا أري أن الفنان هو من يسير بسيارته في اليسار دائما، لا أقصد اليسار بالمعني السياسي ولكني أقصد المخالفة. أنا نشأت وعشت و ذهبت إلي المدرسة تحت الاحتلال. انتظرت التحرير بفارغ الصبر وعندما جاء وجدت أنه ليس تحريرا. رأيت أن الدكتاتورية أسوأ من الاحتلال، لأنك في الاحتلال تقاوم. أنا أري أن العراقيين الآن أكثر حرية مما كانوا أيام صدام لأنهم يقاومون الاحتلال وهذا في حد ذاته حرية. فوق كل هذا فكلما صار هناك ضغط في البلد يقع عليٌ الضغط بشكل مضاعف لأنني أنا آخر السلم. أنا أري بعيني المجردة دولة عصرية جدا، أري أفخر سيارات العالم علي حدودي في حين لا أجد سيجارة، هذا مع التأكيد علي أنني طبعا ضد العنصرية الإسرائيلية وأعيها جيدا، وأعيها أكثر كحدودي، و هذا في النهاية يخلق معادلاته اللاشعورية لدي.

***

يجد الروائي نفسه في مأزق ، حين يعمد إلي تقديم عالم جديد نسبيا علي القارئ ، و غريب بالخصوص علي فضاء الرواية المعهود : فهو من ناحية يستشعر بفرح بكارة و جدة الواقع الذي يوشك علي مقاربته : غير أنه من ناحية أخري لا يود أن يسقط في فخ هذه البكارة نفسها، لاعبا دور المرشد السياحي للقراء المستعدين سلفا للدهشة إزاء كل ما هو غرائبي ( exotic) و مفارق.

يجد الروائي نفسه في مأزق ، حين يعمد إلي تقديم عالم جديد نسبيا علي القارئ ، و غريب بالخصوص علي فضاء الرواية المعهود : فهو من ناحية يستشعر بفرح بكارة و جدة الواقع الذي يوشك علي مقاربته : غير أنه من ناحية أخري لا يود أن يسقط في فخ هذه البكارة نفسها، لاعبا دور المرشد السياحي للقراء المستعدين سلفا للدهشة إزاء كل ما هو غرائبي ( exotic) و مفارق.

لابد أن هواجس من هذا القبيل ستطوف بك عند انتهائك من قراءة رواية مسعد أبو فجر، الصادرة حديثا عن دار ميريت. صحيح أن الرواية تعتمد في مادتها الخام علي عالم بدو سيناء ، الذين كثيرا ما وجدوا أنفسهم طرفا ثالثا في حروب لا شأن لهم بها، و كثيرا ما دفعوا ثمنا غاليا لمجرد وجودهم في فضاء شديد الحساسية سياسيا، لكنها لا تكتفي بهذا المصدر علي المستوي الأيقوني الجمالي ، و بالطبع لا تقدمه باعتباره فولكلورا ، كما أنها لا تدين التقاليد البالية و التعصب القبلي و السلطة الذكورية، و إلي آخر قائمة المثالب المرتبطة غالبا بهذا النوع من الأدبيات . لكن ماذا تحاول الرواية تقديمه بعد استبعادها لتلك الدروب المعبدة و السهلة ؟ لعله سؤال آخر من بين تلك الأسئلة التي سوف تراودك بعد القراءة!

***

منذ الصفحات الأولي ستجد نفسك في قلب متاهة من الأسماء و الحكايات الصغيرة المنجزة قبل ولادتك كقارئ، و يكون عليك أن تفض تشابك الفروع و الأغصان لتشق سبيلك علي أمل اتضاح الرؤية بعد قليل. الراوي الذي يتغير من الراوي المشارك ، ربيع ، إلي الراوي الغائب العليم بعد قليل ، لا يبخل علي قارئه بالكلام الشخصي الحميم، كلام صديق لصديق حول نار في صحراء ، كلام يقصد به أساسا الرغبة في الاستمرار في الحكي، لأطول وقت ممكن، ربما تتضح الرؤية، و لا مانع عندئذ من اللجوء إلي صفحات التاريخ ( الرسمي الموثق ) من أجل إضاءة بعض جوانب الحاضر، و مصائر الشخوص في تقاطعها مع حكايات القادة و أمجاد الحروب. و تتابع الحكايات الصغيرة في نسيج لوحة فسيفساء هائلة بلا أول أو آخر، تمتد في الزمن و المكان: في الزمن حتى الملك سنفرو الذي يجثو أمامه أحد البدو في لوحة بالمتحف المصري، و ربما قبل ذلك ، و تمتد في المكان نحو المطارح التي انتهي إليها البدو بإرادتهم أو رغما عنهم ، بين إسرائيل و الأردن و ليبيا .

و طالما اعتصم السرد بحبل حكاية ما هاهنا فهو يمضي بلا تعثر، فنري الجملة الفعلية متدفقة الحركة تقدم المشهد بأبعاده و الشخصيات بسرائرها دون نتوءات، و يكاد يغيب تعليق الراوي إلا عندما تنتهي حكاية ما ، يعود الراوي ليفتح قوسا جديدا، أو ليتذكر شيئا فاته، دون أن يجد أية غضاضة في الإفضاء إلي قارئه بنواياه، و هو في غني عن أن يحدثه حديث الصديق للصديق. و قد لا يكون لأغلب الحكايات صلة وثيقة ببعضها البعض، فهي لا توضع في خدمة سياق منسجم من الأول للآخر، و كأن كل حكاية تنطوي علي أهميتها الخاصة دون أن تندمج بغيرها، مثل البدوي الذي يشبه بدوره حبة الرمل التي تمر بها الدهور دون أن ( تندمج ) بسواها . كما يتكاثف بداخل كل حكاية نوع من تاريخ للبدو، ذلك التاريخ غير المكتوب الذي يتجسد في لحظات يومية و طقوس بسيطة يمارسها حاملوه دون وعي، و تتكرر و تدوم ماداموا هم، من قبيل طقوس عمل الشاي و إعداد رغيف خبز من الماء و الدقيق وسط الصحراء ، أي بعيدا عن مضارب القبيلة ، و قد وصفت هذه الطقوس بالتفاصيل نفسها تقريبا مع حكاية القطيفيو مع مشهد عساف، و هو واحد من الأصدقاء الثلاثة الذين يتمحور السرد حولهم، حين خرج للصيد مع عودة و مصلح، و ذلك بالطبع بعد مرور سنوات كثيرة من مأساة القطيفي مع السلطة و جنونه، و لعلها تجد جذورها قرب نهاية الرواية عند أبي زيد الهلالي في حكايته مع أبناء أخيه ثم أبناء أخته. و يظل الراوي حتى النهاية تقريبا، يرجئ القول الفصل ، و يلجأ لآليات من قبيل: انتظر قليلا، اصبر علي، سأخبرك فيما بعد، بعد أن أنهي هذه الحكاية، و يفتح قوسا ليغلقه بعد صفحات، و كأن الرواية كلها هوامش عديدة علي متن الحياة التي تعاش و تنقضي و خلاص، أو كأن الدائرة لا تكتمل أبدا، و يظل المعني علي هذا مرجأ، إن كان ثمة معني نهائي وراء هذا كله، فالمعني بوصفه حكما نهائيا و حاسما ، من النوع الذي لا يعتمده السرد هنا ، بالضبط كما تنتهي الرواية و عساف ينظر إلي ساعته و يقلب الراديو بين محطتي البي بي سي و مونت كارلو، بعد أن اختطف، غاليت الرومانية ، لكي تفرج السلطات المصرية عن صديقه عودة.

***

الحكاية الوحيدة التي تتفرع عنها شجرة الحكايات ليست حكاية بالمعني المتعارف عليه، بقدر ما هي تتبع لتحركات ثلاثة من الأصدقاء من بدو سيناء، و خلفيات حياتهم و أسرهم و علاقاتهم المتشعبة داخل و خارج القبيلة. في محاولة شجاعة لتعريف معني البداوة، دون الإيهام بأي حياد معرفي زائف، بل بضرب من التورط و الانحياز الإنساني قبل كل شيء آخر : ربما في مواجهة مع كل المقولات الشائعة التي وضعتهم خارج إطار الهوية المصرية المزعومة ( بمعناها الرسمي الخطابي البائس في توهم نقائه ) من نوع أنهم هم من اشتروا الأسلحة من الجنود المصريين مقابل شربة ماء و انتهاء بعمالتهم لإسرائيل ، تلك الاتهامات الجاهزة لدي جميع ( المصريين ) في الرواية ، سواء من رجال الشرطة أو الأستاذ الجامعي ، و يتم التأكيد في المقابل علي القيم الإنسانية النبيلة التي تقوم عليها حياة البدوي، مثل استعداده لتقديم حياته ثمنا لحريته، بينما الفلاح مستعد لتقديم حريته ثمنا لحياته.

لكن الرواية لم تتورط في سؤال الهوية علي مستوي السرد تورطا يستحق التوقف عنده ، ربما لأنه ليس سؤال البدو، أبطال عالمها، إلا عندما يخرج واحد منهم عن نطاق الجماعة طلبا للعلم أو للمال، فيصطدم بنظرة الآخر له، هو الذي يحمل بداوته في داخله كتاج من التميز و التفرد، و قد يصير عندها علي التخوم في نظر الآخرين من البدو ، مثل عودة ، الذي يجد أنه في علاقته بكوكب الزهرة يحتفي ببداوته علي طريقته الخاصة، ذلك الكوكب الذي عبده أجداده ، يحتفي ببداوة أخري بعيدة كل البعد عن مجلس شيخ القبيلة الذي يعتبر الجالسين فيه مجرد عدد. وهنا تتحول الهوية البدوية، إلي شيء أكثر خصوصية، قد يتماس معها بحكم الإرث الطبيعي الذي يجري مجري الدماء ( الختم علي جبهة ربيع لن ينمحي ، تاركا أثر الأسطورة علي بدنه ). لكن سبيل التوصل إلي ذلك الشيء الأكثر خصوصية لا مناص يمر بكل المنعطفات التي يشكلها فخ الوجود كإنسان، في نسيج من الزمان و المكان و العلاقات و الأحداث و الأصول و الفروع . مما يصل بنا إلي الاقتباس الجميل عن بيسوا قبل بداية الرواية: أتلمس تقاليد بارزة فيٌ قبل الزمان و المكان و الحياة و الوجود...

و بكلمة ، تستحق هذه الرواية أكثر من قراءة : قراءة متورطة، و أخري محايدة، و قراءة مغرضة ربما، و غيرها...و لم تكن قراءتي لها إلا من النوع الخاطف المبدئي و الانطباعي بالأساس. لأكتشف بعد الانتهاء منها أنها لم تتركني أكثر اطمئنانا أو يقينا، لدرجة أن أشعر أن ما رأيت فيها من عيوب سردية في البداية صار هو نفسه أهم نجاحاتها، بالنسبة لي طبعا، لأنها خدعتني ذلك الخداع المحبب، فحولتني بعيدا عما كنت أتوقع و أحب و أرجو.

***

من الصعب قراءة ديوان الشاعر محمد الكفراوي الأول حلم وردي يرفع الرأس والصادر عن دار شرقيات من دون التفكير في سؤال أساسي: وماذا لو كانت أعضاء جسدنا غير مرتبة بالشكل التي هي عليه؟ الجسد تيمة رئيسية في الديوان، وهو جسد مشوه في الغالب. يستخدم الكفراوي في ديوانه الأول تقنيات وحيل كثيرة مثل الكابوس والتواطؤ علي الشر لتحقيق الجسد الخاص للديوان، ويبدو أنه نجح في هذا إلي حد كبير. كان لنا معه هذا الحوار حول تجربته في الديوان وتجربته الشعرية بشكل عام.

من الصعب قراءة ديوان الشاعر محمد الكفراوي الأول حلم وردي يرفع الرأس والصادر عن دار شرقيات من دون التفكير في سؤال أساسي: وماذا لو كانت أعضاء جسدنا غير مرتبة بالشكل التي هي عليه؟ الجسد تيمة رئيسية في الديوان، وهو جسد مشوه في الغالب. يستخدم الكفراوي في ديوانه الأول تقنيات وحيل كثيرة مثل الكابوس والتواطؤ علي الشر لتحقيق الجسد الخاص للديوان، ويبدو أنه نجح في هذا إلي حد كبير. كان لنا معه هذا الحوار حول تجربته في الديوان وتجربته الشعرية بشكل عام.

هذا هو ديوانك الأول. وهو يبدو أكثر تطورا بكثير مما لو كان مجرد عمل أول. هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن تجربتك الشعرية السابقة علي هذا الديوان؟

بدأت بكتابة الشعر العمودي والتفعيلة غير أنني بدءا من فترة معينة شعرت أن هناك خطأ ما وأن الشعر لا يقتصر بالضرورة علي مدارس الشعر الجاهلي والإسلامي التي كنا ندرسها في كلية دار العلوم. كنت قد بدأت اطلع علي تجارب وديع سعادة وأنسي الحاج وحلمي سالم ومحمد فريد أبو سعدة. كذلك تأثرت للغاية بتجربة مجلة الكتابة الأخري. شعرت أن الشعر طالما احتوي علي صنعة التفعيلة فهو لن يوصل ما بروحك بشكل نقي. قبل هذا كنت أعتقد أن الشعر هو مجرد أداة تعبير عن المعاني السامية والتي قد تكون تعليمية أو ما شابه ذلك، مثلش قصيدة كتبتها عن لبنان وفلسطين وفيروز، كتبتها علي هيئة ثماني نقلات للشطرنج، تلك اللعبة التي كنت ماهرا فيها وكنت مقيدا في الاتحاد المصري لها. بعد ذلك بدأت أعتقد أن الشعر هو آلة هدامة. علي الشعر أن يهدم ما هو كائن ليس بشرط الإتيان بشيء جديد ولكن مجرد التشكيك في الموجودات يفتح العقل أمام آفاقه الأوسع. عندما بدأت أكتب قصيدة النثر كان كل المتاح وقتها هو قصيدة الجسد وقصيدة اليومي والذاتي. لم تستهوني وقتها كثيرا هذه الفكرة ولا التنازل عن القضايا الكبري. الآن أعتقد أن الشعر لم يعد محتاجا للاثنين، سواء القضايا الكبري أو التفاصيل اليومية الذاتية، وإنما إلي الدمج بين الأفكار الفلسفية والتجارب الشخصية لصالح تطهير الذات من الشوائب التي علقت بها نتيجة تواجدها في العالم. الشعر هو أداتي للحرب ضد العالم.

علي طول قصائد الديوان نفاجأ بحالات من المسوخ أو الأجساد البشرية المدمرة؟ ماذا كان هدفك من وراء هذا؟

أنا أري أن الجسد ليس تكملة للروح وإنما هو نقيض للروح فلكي ترتقي بروحك لابد من تدمير الجسد. لذلك أركز علي الجسد كموضوع للتدمير. في إحدي القصائد أتحدث عن سمية جسدي، أي أنه مسمم، كذلك هناك قصيدة فيها بعض الدعابة عن رجل لا يستطيع شتيمة حبيبته لأنها أكلت فمه في قبلة سابقة بينهما.

أو الطفل الذي أخذ يعض ثدي أمه حتى سال دما عقابا علي ضربها له؟

بالضبط. كانت لي تجربة تقترب من هذا حكاها لي أخي عندما كبرت. كنت أرضع من أمي وأنا أبكي فاضطرت لضربي حتى أتوقف عن البكاء، هنا توقفت عن الرضاعة منها وبخخت كل اللبن الذي رضعته في وجهها كنوع من الانتقام. في قصيدة قربان الميلاد أعدت ترتيب أعضاء الجسد. اعتقدت لفترة أن أعضاء الجسد بالترتيب الذي هي عليه قد تكون سببا لتعاسة الإنسان، وربما يكون الإنسان أسعد حالا لو تغير ترتيبها. أنا مثلا أنزعج من الضوضاء جدا، بينما أذني لا تستطيع أخذ أجازة علي سبيل المثال، ولذلك فكرت في قطعها في القصيدة. أنا أسعي لتدمير الجسد كمحاولة للحط منه لصالح الإعلاء من قيمة الروح باعتبارها هي القادرة علي التعامل مع أي عالم آخر. أعتقد أن تشوه هذا العالم الذي نعيشه ينعكس علي الجسد فيشوهه.

ولكنك تشوه الجسد لا العالم؟

بالطبع. لأنه هو ما أملكه.

هناك كذلك حالة مسخية بالفطرة إذا جاز التعبير في أشخاص الديوان. هم مسوخ قبل أن تمتد إليهم يد الشاعر لتدمر أجسادهم؟

في رأيي ان جميع البشر هم مسوخ، كل علي طريقته ووفقا لتشوهات روحه الخاصة، فالحالة المسخية التي أطرحها في القصائد هي حالة داخلية ¬ نفسية ¬ روحية وان كانت قد تجسدت عمليا وماديا في بعض القصائد فهي تمثل ذروة التجلي للتشوهات الروحية الكامنة في البشر، حيث هم مسوخ بالفطرة وقليلون منهم من يستطيعون أن يقاوموا هذه الحالة المسخية ليصلوا إلي جوهر إنسانيتهم.

والنوستالجيا. هناك قصائد فيها لحظات حنين إلي الماضي في القرية. ألم يقلقك هذا، ألم تشعر به مخالفا لجو الديوان بشكل عام؟

لا أنكر أنه كان في قصيدتي رجوع للماضي. كان تمرغ الأطفال بالتراب مشهدا مؤثرا بالنسبة لي. عنونت قصيدتي عن هذا المشهد ب أيام كان التراب يشبع بمعني أن أي شيء يشبع الإنسان، وهذا علي النقيض من المدينة التي تحوي ضجة رهيبة تجعل أي قروي يشعر بالرعب منها. كتبت عن العلاقة بين الإسفلت والتراب، وهي تيمة قد تكون بسيطة أو مباشرة ولكنها جزء حميم جدا من روحي، وتمثل فكرة مهمة جدا في مقتبل حياتي وهي الرعب الذي أحسسته تجاه المدينة. مع هذا، فبالطبع عالم القرية هو عالم قاس بالنسبة للأطفال. ولكن هذه القسوة لا تكون بغرض تعذيبهم وإنما تربيتهم. تحدثت أنا مثلا في إحدي قصائدي عن صفعة الأب التي كانت كفيلة بصنع رجل.

هناك كذلك حالة من الشر تنتج في كل قصيدة، وهو شر يتم التواطؤ عليه بين شخصيات القصائد كلها؟

فكرة الشر طرحتها باعتبارها وسيلة للتقية. الشر الذي أطرحه يساوي الضعف. شخصيات القصائد تسمي سلوكها شرا لكي تحمي نفسها من العالم. آخر كلمة في الديوان هي أنه صار في جسدي متسع للشر، أي أن هناك سعي إلي إعلان هذا الشر. البرود كذلك شكل من أشكال مقاومة الأذي مع ادعاء الشر، هناك الشخص الذي يرد علي المرأة وهي تقول له أنها تحبه بكلمة : طيب. وفي قصيدة متحف الشمع أحكي عن الوجود البشري حيث تجمد البشر في أماكنهم.

هذا الجمود شعرت أنا به في قصدة ظاهرة حين تحكي عن الأشخاص السّمّكيين؟

في هذه القصيدة كنت أحقق تصورا طريفا موجودا عندي منذ طفولتي وهو أن الإنسان أصله سمكة، حيث الإنسان يعوم في الهواء. أستغرب كثيرا في أثناء سيري في الشارع من تحريكي ليدي ذهابا وإيابا، وأقول أن هذا ربما يكون عوما، هنا أيضا أدين الخوف الإنساني من البحر الذي هو معادل للموت.

هناك لمحات ساخرة كثيرة في الديوان، ألم يخلق لك هذا المزيج بين الجو الكابوسي وبين روح الدعابة مشكلة في كيفية التعامل معه؟

قال بودلير أنه يجب علي كل شخص أن يستعيد حقه الأساسي وهو حقه في التناقض. فكرت في كتابة قصيدة سوداء مع لمحة سخرية، حتى لو أتي هذا التناقض علي حساب الجو السوداوي للقصيدة. لا أنكر أن الكابوسية مسيطرة علي كل قصائدي فأنا غير متفاءل بالمرة وان كنت استخدمت ألفاظا وتعابير فيها قدر من الدعابة أو المزحة في بعض الأحيان فهذا بغرض إضفاء نوع من الكوميديا السوداء علي القصائد. كان هذا وسيلة لمكافحة الكابوسية والتشاؤم المسيطرين عليٌ طوال الوقت واللذين انطبعا علي العديد من قصائد الديوان. عموما هذه الحالة تعبر عن روحي بكل أمانة والتنازل عنها أو التقليل منها هو في رأيي تزييف للروح لذلك لا أستطيع التقليل منها لمسايرة السائد، فلكل شاعر سماته الخاصة التي يعبر عنها كيفما يشاء واعتقد أن هذه الكابوسية سمة أصيلة في روحي.

ولكن بالنسبة للدعابة فموقعها يأتي دوما في نهاية القصيدة، بما يجعلها أشبه بإفيه؟

حسنا. لا أنكر أن فكرة تفجير القنبلة/ الإفيه في آخر القصيدة ، بحيث تصبح القصيدة مثيرة للدهشة، هي من أثر بداياتي في الشعر العمودي والتفعيلي.

في قصيدة حتى لا تبدو وكأنها مذبحة هناك خطاب مباشر بالمعني السياسي، هناك إدانة لسلبية المثقفين الذين يقفون ووجوههم للحائط وظهرهم لكل الأحداث الدامية في العالم؟

كنت أدين سلبية المثقفين، حيث هناك فئة من البشر هم المثقفون ومن يملكون أهدافا أخري قد يكونون سلبيين. لا يجب أن تكون هناك طلقات نارية بينما هم غير مكترثين. لم تقلقني المباشرة لأن القصيدة تمثل قضية، هناك قصائد عدة لو حاولت تفسيرها فلن تجد إلا المباشرة، الشعر في رأيي لا يفسر ولا يشرح، كان هذا واحد من أسباب تخلي عن القصيدة العمودية حيث تتدخل الصنعة فيه فتضطر لشرحها بينما قصيدة النثر نص غير قابل للتفسير. هنا يكمن جمالها.

ألا تري معي أن من غير المعتاد أن يبدأ الشاعر طباعة ديوانه الأول في إحدي الدور النشر الخاصة لا في سلسلة من سلاسل الحكومة؟

¬ في عام 2000 تقدمت بديواني الأول لسلسلة إبداعات بهيئة قصور الثقافة إلا انني لم احصل علي رد المسئولين عن السلسلة بينما سمعت من بعض اصدقائي أن الديوان رفض لما يتضمنه من قصائد تتناول (تابو الدين) وبعد أن يئست من النشر الحكومي توجهت للنشر الخاص الذي يفرض أيضا شروطا علي المبدع. الناشر مثلا ناقش معي كل كلمة في الديوان واعترض علي بعض الكلمات والجمل باعتبارها عامية وليست فصحي مثل كلمة (الصلع)، إلا انه في النهاية اقتنع بوجهة نظري في أحيان كثيرة لأنني حاولت الدمج بين اللغة الفصحى واللهجة المحكية. ومن هذه التجربة أستطيع أن أقول إن الناشر الخاص أكثر فائدة للمبدع وأكثر احتراما من الناشر الحكومي.

***

يحيل عنوان المجموعة الشعرية الاولي لمحمد الكفراوي 'حلم وردي يرفع الرأس' إلي كل ما يناقض الفضاء الدلالي للنصوص، إنها الخدعة الاولي التي تؤسسها عتبة النص في اتجاه معاكس لما تحيل إليه متونه، الحلم الوردي الذي يرفع الرأس: عنوان يؤكد علي التصالح والاتساق، بمفردة اللون 'الوردي' والرأس المرفوعة، عنوان 'يوتوبي' تحتشد دواله لتأكيد امل وتكريس يقين بقادم أجمل، كل هذا لن يلبث أن ينهار امام سيل القصائد، التي تتملي جميعها كونا عبثيا قاتما خاويا، تقاربه بروح 'الكوميديا السوداء' الذات الشاعرة ¬ في هذا السياق ¬ متخففة علي الدوام وعابثة كأنها ازاء عالم غير حقيقي، لعبة متقنة غارقة في قدرتها علي الايهام.. لذا فكل ما هو 'لا معقول' كأداء.. يعني لها المنطق الوحيد المقبول، ولكي يكون بمقدارها استشراف حدود وجودها في عبثيتها التي لاتحد، فإن 'قربان الميلاد' ¬ وهو عنوان احدي القصائد ¬ الملائم يكون بتفكيك الجسد نفسه وإعادة تشكيل أعضائه 'سأضع الفم مكان الحلمة اليسري/ فوق القلب مباشرة/ والانف مكان الجبهة/ وفيها يتعلق بالعيون/ سأضعهما فوق الكتفين/ تماما مثل شارات الجنود/ ولتتبادل اليدان والقدمان المواقع/ ولتسقط الاذن/ قربانا لمولدي الجديد'.

يحيل عنوان المجموعة الشعرية الاولي لمحمد الكفراوي 'حلم وردي يرفع الرأس' إلي كل ما يناقض الفضاء الدلالي للنصوص، إنها الخدعة الاولي التي تؤسسها عتبة النص في اتجاه معاكس لما تحيل إليه متونه، الحلم الوردي الذي يرفع الرأس: عنوان يؤكد علي التصالح والاتساق، بمفردة اللون 'الوردي' والرأس المرفوعة، عنوان 'يوتوبي' تحتشد دواله لتأكيد امل وتكريس يقين بقادم أجمل، كل هذا لن يلبث أن ينهار امام سيل القصائد، التي تتملي جميعها كونا عبثيا قاتما خاويا، تقاربه بروح 'الكوميديا السوداء' الذات الشاعرة ¬ في هذا السياق ¬ متخففة علي الدوام وعابثة كأنها ازاء عالم غير حقيقي، لعبة متقنة غارقة في قدرتها علي الايهام.. لذا فكل ما هو 'لا معقول' كأداء.. يعني لها المنطق الوحيد المقبول، ولكي يكون بمقدارها استشراف حدود وجودها في عبثيتها التي لاتحد، فإن 'قربان الميلاد' ¬ وهو عنوان احدي القصائد ¬ الملائم يكون بتفكيك الجسد نفسه وإعادة تشكيل أعضائه 'سأضع الفم مكان الحلمة اليسري/ فوق القلب مباشرة/ والانف مكان الجبهة/ وفيها يتعلق بالعيون/ سأضعهما فوق الكتفين/ تماما مثل شارات الجنود/ ولتتبادل اليدان والقدمان المواقع/ ولتسقط الاذن/ قربانا لمولدي الجديد'.

التخفف حيال ثقل العالم اذن، والسخرية من تماسكه الوهمي، هما الاداءان الرئيسيان للذات، يأخذان احد تمظهراتهما علي مستوي اللغة الشعرية التي توحد بين دوال 'فصيحة' واخري 'عامية' تنتمي تماما للسياق الشفاهي بقيمه في انتاج المعني وتخليق الدلالة، دون حتى ان توضع تلك الدوال بين 'تضمينات' تشير لنتوءاتها عن السياقات التي تحتويها 'أن تعرف بنت من إياهم' ، 'خلعنا جميع ملابسنا ووقفنا عريانين' ، 'أري ان الموضوع لا يستاهل' وغيرها.

اللغة الشعرية ايضا لاتعمد الي التغريب، من خلال اعتام الدوال، واكتفائها، والتفاتها لنفسها.. ولكنها لغة تداولية في الغالب، تحقق التغريب عبر تفجير المفارقة، وتقديم مايبدو مفارقا غير قابل للتصديق ¬ بمنطق المحاكاة ¬ باعتباره السياق الاعتيادي.

إحالات التغريب

العالم الشعري في المجموعة يتحقق عبر علاقة رئيسية، هي علاقة 'الأنا' ¬ الذات الشاعرة ¬ بالاخرين 0 الذين يشار لهم إما بضمير المخاطب 'أنتم' أو الغائب 'هم'.. يحيلنا هذا علي الفور لذات مفردة تجاه قطيع.. ينتصب دوما علي الطرف النقيض لها. إن علاقة الذات بذات اخري مفردة تكاد لاتمثل الا نادرا، وفي سياقات لا تحفل بتواصل بقدر ما تؤكد علي نأي وقطيعة، يحتل الطرف الاخر فيها في هذه الحالة الانثي، مكملة الذات التي تحيا معها حالة فصام أبدية تبدو غير قابلة للرتق :'أعرف/ ان بنتا جميلة/ تعيش في الشقة المجاورة/ وأنها في الغالب/ وحيدة/ ونائمة/ وجسدها دافيء/ واسمها هند/ ومع ذلك/ ها أنا اجلس في شقتي/ بكل نبل/ وأقرأ في رواية/ 'البحر والسم'.

الذات لاتخفي ابدا موقفها الرافض للمجموع، بل ¬ علي العكس ¬ تبدو طوال الوقت حريصة علي تعميقه.. وبقدر ما تبدو في مأمن حين تتملي الآخرين عبر ضميري ال 'أنتم' وال 'هم' بقدر ماتقترب في أحيان اخري لتتوحد بالقطيع ¬ ظاهريا ¬ عبر تبني ضمير ال 'نحن' الذي يتيح لها الكشف بمنطق أكثر غنائية، انها في هذا السياق تبدو أكثر انفعالا وتورطا، وعرضة للانتفاء والتذري.. قبل ان تصفو لاكتفائها في مواضع اخري تحتلها 'الأنا' منفردة، في غنائية نقيضة لاتنداح بآلام الفقد المألوفة، بل تتغني بصورتها ككيان ناتيء وشاذ حافل بالخطر، كيان شائك تماما: 'جسدي سام/ أعرف ذلك منذ فترة/ لذلك لا احاول ابدا/ ان العق أعضائي/ الحموم لايفيدني في شيء/ فقط يجعل سمية جلدي/ أكثر شفافية وبريقا/ لا ابلع ريقي/ الا في أوقات نادرة/ وبحذر شديد'..

سنلمح دائما ذلك الولع بالانزياح التخييلي عما هو قار باعتباره.. انسانيا.. بالمنطق الفيزيقي. النصوص تبدو مبنية علي أساطير متلاحقة تتناص مع شبيهاتها في سياق التحول وقصص المسوخ، يدعم ذلك اداء يتجاوز 'النثر' الي السرد أحيانا، مستفيدا من تقنيات الاقصوصة الخيالية احيانا، والحكاية الشعبية أحيانا، بل والأمثولة. لكن مع تفريغ اخلاقي محكم لما ارتبط بهذه الاشكال من غايتين رئيسيتين.. التأثير في المجموع، والتأكيد علي الحكمة. ربما يكون هذا احد اسئلة الذات ¬ علي مستوي البنية المجردة للتشكيل ¬ حيال الشكل الفني باعتباره ¬ ايديولوجيا.. وهو ماتفككه بدورها ¬ في سياق الخفة الذي اسلفت الاشارة إليه ¬ لتحيل الي غايات اخري علي النقيض : التأكيد علي الفردية ، والنسبية، واعلاء قيمة الشك التي يقع تحت طائلتها كل شيء.. الذات في انزياحها هذا تصل لأقصي درجات التعذيب في قصائد بعينها 'انهم سمكيون للغاية/ ففضلا عن عيونهم البللورية/ والقشور الهشة والزعانف التي يخبئونها تحت جلودهم/ بعضهم يحمل داخله/ كميات هائلة من الفوسفور الطازج.

النصوص اجمالا يسيطر عليها العالم الكابوسي، المدعوم بدوال الموت والجثث والاعضاء المبتورة.. الشيخوخة والفقد... التذري والانتفاء، الذات تتفادي طوال الوقت كل ما من شأنه ان يكون سنتمنتاليا. محتفية ¬ بالمقابل، بكل ما من شأنه ان يخلق شعرية خشنة.

مراوحات التجريد والتشخيص!

تبدو أحد الاسئلة الجوهرية في المجموعة الشعرية، والتي يدعمها ترتيب القصائد، هي قدرة القصيدة علي التحقق في أشد السياقات تجريدا مع اتكاء علي التكثيف.. بقدر قدرتها علي التحقق في اجواء من التشخيص يدعمها الحكي بانتقالاته الافقية واضطراده في الزمن وتقدمه للأمام.. تبدأ المجموعة بنصوص متوسطة الطول تقوم اساسا علي التقاط المفارقة، قبل ان تنتقل لنصوص قصيرة في مجملها يغلب عليها التجريد والتأمل الغائص في التفاصيل الهامشية.. ثم تحضر ثلاثة نصوص ¬ هي اطول نصوص المجموعة التي تنتهي بها، وهي في الوقت ذاته، النصوص المؤكدة علي العالم الذي تم 'نثره' فيما سبقها فضلا عما تحفل به من درامية شديدة وتداخل اصوات للذوات التي تحتلها،. يظهر في الحوار المباشر علي ألسنتها.. وكذلك في حضور جلي لل 'حدث' الذي يفجر العالم بوقوعه، القصائد الثلاث تعلن عن ذلك بدءا من عناوينها، التي تحيل ¬ دون جهد ¬ الي ماتحفل به من حكي 'حكاية الكائن الجميل الملعون متخذا وضع الضحك'.. و'سيرة جماعية من متحف الشمع' 'وعن المؤامرة التي دبرها الموت واعوانه ضد اللحاد المريض الذي سقط من ذاكرة الموتي'.. تبدو مثل هذه العناوين، الطويلة، والتلخيصية لما سيليها.. بعيدة تماما عن عناوين اخري تضمها المجموعة نفسها ولا تتجاوز كلمة أو كلمتين.. 'نبوءة' مواطن صالح، 'شيزوفرينيا' و'ألاعيب'، 'خدعة' 'كهولة'، والخ.

إن قصيدة مثل 'حكاية الكائن الجميل..'.. تتحرك طوال الوقت من خلال دال ' الحكي' الذي يتحقق في السطر الاول من كل مقطع، ويعمل كفاصل/ واصل تكراري.. 'ومما يحكي عنه ايضا/ عن أبيه عن أخيه عن ابن عمه/ عن المغفل زوج جارته التي'.. ان 'العنعنة' هنا ايضا تحيل علي الفور لموروث السرد الشفاهي.. والفعل 'حّكّي' يسيطر علي القصيدة بما يجعلها 'حكاية' علي صعيد مشابه، تتحقق قصيدة 'عن المؤامرة التي دبرها الموت... ' بالاتكاء علي دال 'الحديث' بتصريفاته: 'نتحدث عن'، 'حدثوني عن'. 'تحدثوا' وبما يتعالق معه من دوال تدعم احالاته الدلالية.. 'أخبروني'، 'قالوا' الخ.. بينما يتحقق الانتقال في الزمن عبر أكثر الاداءات السردية مألوفية 'بمرور الوقت'.. كان يحدث دائما'.. في النهاية.. بينما تبدأ قصيدة 'سيرة جماعية من متحف الشمع'.. بعبارة 'سنوات مرت/ وسنوات اخري ستمر'.

يؤكد هذا التعالق مع أداءات سرية خالصة علي انفتاح شكلي، هو الوجه اللصيق بانفتاح النصوص دلاليا علي مايتيحه السرد من 'تجسيد' للعالم.

وبالمقابل ، فإن النصوص القصيرة، ومتوسطة الطول، تبدو في هذا السياق اشبه بالظهير المجرد الذي يتيح قراءة اخري عبر أكثر من اختبار للذات في تمظهرات العالم الذي يحيل كل وجه له، لوجه آخر بما يحقق رؤية أشمل مما يخلقه الصوت الواحد.. كما يحيل كل غنائية مفردة إلي دراما قابلة للتحقق.

***

يستغل محمد صلاح العزب الفترة الطويلة قبل نشر رواية له في كتابة أخري( بعد وقوف متكرر لديه رواية تحت الطبع ورابعة يكتبها الآن).

ويرتكز العزب في كتابته علي مناطق غير معتادة، في الحوار التالي يتحدث العزب عن هذه المناطق وعن الجيل الذي ينتمي إليه وعلاقته بالأجيال السابقة عليه.

في البداية سألته: تحاول في روايتك وقوف متكرر رسم العالم الروائي من خلال تاريخ التجارب الجنسية الفاشلة للبطل، لكن النهاية جاءت أخلاقية حيث كانت أقرب إلي عقاب يتمثل في موت الأب؟.

هذه التجارب جاءت كمحاولة لرصد حالة العجز الجماعي عن تحقيق أي شئ في الواقع، فالفشل في ممارسة الجنس بشكل (طبيعي) سواء بشكله الإجتماعي المقبول أو الممارسة العابرة التي تفشل طوال الرواية يضع المتلقي أمام سؤال منطقي عن الجدوي، وهذا الفشل داخل الرواية يأتي علي مستويات متعددة وإن كان الجنس أهمها كما ذكرت. أما بالنسبة للمشهد الختامي للرواية فأنا لا أراه عقابا بل هي حالة من الحزن صاحبت الشعور بالفقد..وهو سمة حياتية طبيعية.

سرداب.. و وقوف متكرر ..هناك إختلاف كبير بينهما، أري أن الثانية منطقة كتابة خاصة بك، منطقة تميزك عن الآخرين، أي حالتي الكتابة أقرب إلي نفسك؟

التجربة في سرداب أقرب لأن تكون محاولة للتركيز علي عالم شخص (عدو شمس) أو أمهق ومن خلال البيئة التي يعيش بها يظهر أنه شاذ عنها اجتماعيا، حيث يتعرض لقهر شديد منذ البداية، لذا جاءت اللغة محاكية لهذا المناخ..جمل قصيرة والتقديم والتأخير والحياد التام في الوصف علي الرغم من قسوة الحدث. بينما العالم في وقوف متكرر أقرب إلي الواقع من خلال التركيز علي مناطق سردية أقل عن شخص لا تكمن الأزمة في شكله الظاهري مثل بطل سرداب، بل تأتي من السياق الاجتماعي، بالاعتماد علي مناطق كاشفة أكثر من الرصد الدقيق، وفي النهاية لا أري أن هناك عملا منهما أقرب إليٌ أو أبعد فأنا و بمجرد الانتهاء من كتابة أي عمل أقول له: (ألف شكر)، لأنه خرج بهذه الصورة، ثم أتجاوزه مفتشا عن منطقة كتابة جديدة.

مرحلة الدراسة وفترة المراهقة ظاهرتان في العملين..هل تري أنها مناطق بكر أو مثيرة للدهشة؟

تستغرق هذه المرحلة ربع عمر الإنسان تقريبا، لذا فمن الطبيعي، أن يتم التركيز عليها إبداعيا، وهي ليست منطقة بكر، بل أنها كمنطقة للكتابة¬ أشبه ما تكون بفتاة ليل، لكن نجاح الكاتب وحرفيته يظهران في قدرته علي الولوج من زاوية جديدة خاصة به..وهذا ما أحاول أن أفعله.

إعلان بيع لسيارة 128 يتوسط السرد ب وقوف متكرر ..هل تري أن الاعتماد علي المعادل البصري يعتبر بديلا أفضل؟

نقل الأيقونة البصرية إلي العمل السردي من التكنيكات التي أري أنها ضرورية للعمل، وقد فعلت ذلك بمجموعتي القصصية حيث نقلت (تيكت) كراسة داخل صفحات قصة في الظروف العادية لا تتسع الملابس ، وكان داخل (التيكيت) اسم البطل وفصله واسم المدرسة..وأنا أري أن في هذا كسر للتخيل المستمر طوال الرواية لدي المتلقي.. كأن الكاتب يقوم بعمل (ريفريشمنت) فني لذهن المتلقي.. إذا كتبت عن الإعلان ضمن السرد سيتجه خيال القارئ لرسم شكله، ولكن عندما أقدم له العكس¬ وضع الصورة المفترض تخيلها أمام عينيه¬ تحدث صدمة لحظية مفيدة فنيا!.

وضعت رقم تليفونك داخل الإعلان..هل تسعي من خلال هذه الخطوة لتوريط القارئ في العمل؟

حتى تكون لافتة الإعلان مكتملة فنيا كان لابد من وضع رقم هاتف، وإلا ستصبح بلا معني، وفكرت إنه إذا تم وضع رقم وهمي لا أعرفه¬ سيكون هذا سيئا علي مستويين أولهما أن هناك احتمال أن يقوم أحد القراء بالإتصال بالرقم ليفاجأ بأن الرقم غير موجود بالخدمة فيكتشف أنني(ضحكت عليه)!!! أو يعتبر صاحب الرقم أن المتصل مجنون إذا حدثه عن الرواية، فوجدت أن أفضل حل هو وضع رقم هاتفي الشخصي متحملا ما قد يجره ذلك علي من مكالمات (وحشة) أو (حلوة)..وهو بالطبع توريط للقارئ في العمل، كما يتورط الكاتب مع القارئ..لتصبح عملية التوريط ثلاثية(حاجة كويسة دي علي ما أعتقد)!.

و كانت النتيجة مبشرة بنجاح مثلث التورط فقد تلقي العزب ¬ بعد صدور روايته¬ العديد من الاتصالات منها اتصال من فتاة سألته عن السيارة..وجدت في ذلك مدخلا جيدا للحديث عن الرواية.أساله كيف كانت حالة تقبل العمل؟ فيجيب قائلا:الروائي الكبير خيري شلبي علي سبيل المثال أعجب به، وهو رأي أقدره، ولكنه أبدي ضيقه من مشهد للبطل وهو يتمخط.

روايتك سرداب.. صدرت في طبعة محدودة عن دار سعاد الصباح وصدرت طبعتها الثانية مؤخرا عن هامش لكنك أجلت توزيع هذه الطبعة.. ما السبب وراء ذلك؟

صدرت الطبعة الثانية من سرداب.. في التوقيت نفسه الذي صدرت فيه وقوف متكرر ، وحتى لا يحدث ارتباك للقارئ نتيجة لصدور العملين فضلت تأجيل توزيع سرداب.. لبضعة أشهر..وعلي أي الأحوال فأنا أشعر بأن حظ سرداب مع القارئ سئ، حدث ذلك مع الطبعة الاولي الصادرة بالكويت وأخشي أن يتكرر الأمر مع طبعتها الثانية.

يتجه قلة من الكتاب الشباب إلي ما يمكن تسميته بالأدب الملتزم، بمعني أن يكون الجنس مبررا وأن تتم مراعاة ما هو أخلاقي أثناء الكتابة.. ما رأيك؟

أرفض تماما أي قيد علي الإبداع، والقيد الوحيد المسموح به هو الفنية بمعني أن كل ما هو فني مباح.أما فكرة تبرير الجنس ليكون هناك مسوغا لكتابته فأنا لا أتفق مع ذلك، لأنني أري الجنس مثل مشاهد الجلوس علي المقاهي أو ركوب الترام مثلا وهذه الأفعال العادية إذا كانت غير مبررة فنيا تظل معيبة بغض النظر عن كونها ضد التابوهات أم لا والجنس من هذه الناحية لا يختلف عن أي فعل آخر.

أصدرت مجموعتك الأولي لونه أزرق بطريقة محزنة في السادسة عشرة من عمرك وقيمها كثيرون في ضوء ذلك، أي أنهم برروا بعض هنٌاتها بصغر السن..ما رأيك في هذا؟، ثم هل تؤمن بفكرة الإخلاص التام للتجربة بمعني الاقتناع بأن كل ما تكتبه يصلح للنشر، حتى لو كانت هذه الكتابات غير ناضجة؟

أولا ليس كل ما أكتبه صالحا للنشر أو لمطالعة القارئ له، فأنا لا أنشر إلا ما أرضي عنه فقط..ويظل وراء القليل الذي يجنشر الكثير الذي تم استبعاده أو تمزيقه، أما بالنسبة لفكرة تقييم العمل الإبداعي حسب سن كاتبه فهي فكرة ساذجة جدا وقد عانيت منها كثيرا في البداية، وإن لم أتوقف أمامها طويلا..وما يهمني هو الرأي المخلص سواء كان سلبيا أو ايجابيا.

هل يمكننا أن نتحدث عن ملامح الجيل الذي تنتمي له؟

في البداية أحب أن أوضح أنني اتحدث عن الجيل الذي بدأ الكتابة أو النشر مع بداية عام 2000 وما بعدها، أي كتابة أول القرن كما أفضل تسميتها.والمتأمل لهذا الجيل باهتمام لن يلمح جيلا واحدا بشكل من الأشكال، فالكتابة لدي هذا الجيل متنوعة استفادت من تجارب كل الأجيال السابقة عليها، يبدو هذا قاطعا عند الكتاب الذين استطاعوا تكوين صورة واضحة لإبداعهم، كما أن فكرة الجيل الواحد تنتفي تماما بالنظر إلي العلاقات الإنسانية بين مبدعي هذا الجيل.ومن ناحية أخري فأنا موقفي واضح من هذه القضية..بمعني أنني أحترم وأقدر كل الكتاب الحقيقيٌن في هذا الجيل، وكلهم أصدقائي وأحب كتباتهم بغض النظر عن مواقفهم مني.

ولكن رصد الكتابة الحالية وبحث وجود جيل جديد هي شئون خاصة بالنقاد..لماذا تقوم بها؟ وهل أنت مقتنع بتقسيم الكتاب إلي أجيال عقدية؟

رصد الكتابة الجديدة وكشف ملامحها شأن نقدي بالطبع، كما أنه جهد تنظيري في المقام الأول، حتى يتم متابعة التنوع الشديد لهذه الكتابات ووضعها في مكانها الحقيقي من حركة الإبداع المعاصر، ولكن طبعا في ظل الأزمة النقدية التي نعيشها وربما يعاني منها النقاد أنفسهم، يجد المبدع نفسه مضطرا للكلام خارج النطاق الإبداعي، فهذا أفضل بكثير من نشر إعلانات من قبيل:مطلوب ناقد أدبي لمتابعة التجارب الإبداعية الجديدة بمرتب مجزي!.

وبالنسبة لفكرة ظهور جيل أدبي جديد كل عشر سنوات فأنا لا أتفق معها، ولا أراها إلا نوع من الاستسهال النقدي الذي فرض علينا، لذا أصبح التعامل معه حتميا كمصطلح، ولكن علينا أن نتجاوزه لنناقش موضوعات أهم.

صدرت المجموعة عن سلسلة الكتاب الأول، ونلت أكثر من جائزة من المؤسسة..ما طبيعة علاقتك بالمؤسسة؟

المؤسسة الرسمية ليست إسرائيل، والمتعاملين معها ليسوا مطبعين، بل أن أبسط الواجبات التي ينبغي علي المؤسسة القيام بها الاهتمام بالإبداع والمبدعين وطباعة الكتب ورعاية المسابقات وتقديم الجوائز، وأنا أتعامل مع المؤسسة ودور النشر الخاصة وحصلت علي جوائز من المؤسسة وعلي أخري من جهات عربية..كل هذا دون أن أعرف أحدا أو يعرفني أحد..باختصار(الشغل) هو الذي يفرض نفسه، وإذا كان واقع مؤسساتنا أنها فاسدة.فهل علينا أن نتوقف؟ أنا مثلا ضد الفساد داخل أقسام الشرطة، ولكن إذا تعرض منزلي للسرقة فأول مكان سأتجه إليه هو القسم (لعمل محضر) لأن القسم هو المكان الطبيعي الذي يفترض أن أتوجه إليه.

****

في روايته (وقوف متكرر) يطرح الكاتب (محمد صلاح العزب) تجربته السردية الخاصة. كاشفا عن صوت سردي مميز، خاصة بعد أن أنضجته التجربة السردية ¬ أوتكاد ¬، وأضحي سائرا بخطي إبداعية واعية، فبعد عمليه السابقين: (لونه أزرق بطريقة محزنة) ¬ المجموعة وروايته الأولي (سرداب طويل يجبرك سقفه علي الانحناء)، لايكتفي (العزب) بإضافة كمية لنصوصه الإبداعية، بل ينحو تجاه التأسيس لمشروع سردي بالغ الخصوصية. حيث تبدو ملامح النضج ومؤشرات الوعي بالعالم مبثوثة هنا في تضاعيف الرواية

في روايته (وقوف متكرر) يطرح الكاتب (محمد صلاح العزب) تجربته السردية الخاصة. كاشفا عن صوت سردي مميز، خاصة بعد أن أنضجته التجربة السردية ¬ أوتكاد ¬، وأضحي سائرا بخطي إبداعية واعية، فبعد عمليه السابقين: (لونه أزرق بطريقة محزنة) ¬ المجموعة وروايته الأولي (سرداب طويل يجبرك سقفه علي الانحناء)، لايكتفي (العزب) بإضافة كمية لنصوصه الإبداعية، بل ينحو تجاه التأسيس لمشروع سردي بالغ الخصوصية. حيث تبدو ملامح النضج ومؤشرات الوعي بالعالم مبثوثة هنا في تضاعيف الرواية

'وقوف متكرر' ثمة عنوان دال يصدر به الكاتب روايته، يصبح مؤشرا علي فحوي الرواية، كاشفا عن هذا الحراك المتخبط، والموسوم بالتوقف دائما.

تتشكل الرواية من عدد من الفصول المعنونة بعناوين فرعية دالة والحاوية إما لإشارات زمانية (التحرك 10صباحا)، أومكانية (مدينة السلام/ مدينة نصر)، أو موضوعاته (قانون جديد) أو علاماتية (انتبه من فضلك السيارة ترجع الي الخلف) وهذه الفصول الروائية مقسمة بدورها الي مقاطع سردية تتسم بطابع أكثر ديناميكية، حيث تبدو حرية الحراك السردي (الزماني والمكاني) بارزة إلي حد كبير في هذه الرواية..

يهيمن السرد بضمير المخاطب علي مقدرات الحكي داخل النص، وذلك بدءا من الاستهلال الشجي في مقدمة الرواية، وحتى الخاتمة الدالة نهايتها.

تبدأ الرواية باستهلال سردي بديع يحمل شجنه الخاص:

'ستدعوهم كلهم إلي هنا: أباك، وأمك التي قالت في البداية 'يعني إيه عازب يسكن لوحده يعني؟!'، وهزت رأسها باستنكار، وأخاك، وأختك، وهند بنت خالك التي وافق أبوها بشكل مبدئي علي الارتباط ستفاجأ بها بعد ذلك طارقة الباب عليك دون أي إشارة سابقة لاحتمال مجيئها، ستري الأنثي الوحيدة التي نجحت في تسريبها إلي هنا معك بالداخل، فتنزل باكية وينتهي كل شيء'.

ولم يكن الاستهلال هنا مجرد تقديمة للرواية، بل حوي ملخصا لمحتوياتها، حيث ثمة توظيف دال لتقنية 'الاستباق' FLASH For Ward والتي يتم عبرها الإشارة إلي أكثر من واقعة ستحدث بعد اللحظة الراهنة (رؤية هند لابن خالها مع المرأة التي قرر مضاجعتها) علي سبيل المثال.

يقدم الكاتب شخوصه متكئا علي إقامة سياق (اجتماعي/ نفسي) يتحركون فيه، هذا السياق كان كفيلا برصد نوازعهم الداخلية، وهذا مايتجلي لاعلي مستوي الشخصيات المركزية في الرواية (محمد إبراهيم/ محمد عبد المنعم)، بل حتى علي مستوي الشخصيات المساعدة (سعيد مغرفة)، حيث تصبح الإشارة إلي الأثاث المتهالك لمنزل (مغرفة)، والنصية علي امتلاكه أذنا مفلطحة تشبه المغرفة، تصبح هاتان الإشاراتان كافيتين لاكتناه هذه الشخصية والوقوف علي عوالمها الداخلية، وعلي الرغم من أن التوصيفات للشخوص داخل الرواية تبدو عابرة الي حد بعيد، إلا تظل معبرة ودالة، إنها ¬ في ظني ¬ قدرة التعبير عن الاشياء وعبورها في الآن نفسه.

وتتداخل الأزمنة في الرواية متراوحة بين زمن القص الراهن، والتوظيف الدال لتقنيتي الاستباق (المشارإليها سابقا)، والاسترجاع FLash bacK والمتسمة هنا بقدر عاصف من الحنين المشوب بنظرة تحوي بكارتها الخاصة:

'لاتذكر من أيام شبرا الخيمة سوي القطار، والمؤسسة، وصوت مصانع النسيج في مرورك اليومي الي المدرسة، والبنت مني أحمد التي ظللت تحبها حتى نهاية الخامس الابتدائي، تتبادلان النظر والابتسام طوال الحصص، والتي خاصمتك لأنك وشيت بها عند مدرس الرسم'، وعبر التداخل الزمني يستعيض السرد عن تصوير الحياة باعتبارها مشاهد متتابعة ويسمح لنا بالربط بين أحداث منفصلة عن طريق استخدام علاقات متعددة كالسببية مثلا، أو تقنيات متنوعة كالمفارقة، وهذا مايبرز في الرواية تماما، سواء في استخدام (الاستباق) كما حدث في (الاستهلال) الذي تبدأ به الرواية، وفي استخدام الفلاش باك في أكثر من موضع داخل النص.

تبدو فكرة (قتل الاب) ¬ أحد أهم ملامح الكتابة الجديدة ¬ بارزة في الرواية إلي حد كبير، بيد أنها لم تكن (مطارحة جذرية) لها كما رأينا مثلا رواية الكاتب (ياسر عبد الحافظ) (بمناسبة الحياة)، حيث نجد أنفسنا في (وقوف متكرر) بإزاء وضعية تحمل تواؤماتها الخاصة مع واقعها المعيش، حيث ثمة وعي قابل للمصالحة هنا..

تتكيء الرواية علي (المفارقة) بتنوعاتها (اللفظية الدرامية) وبشكل يشي بقدرة الكاتب علي التقاط الاشياء والتعبير الدال عنها.

تمثل اللافتات جزءا من نسيج النص السردي مانحة إياه أفقا جديدا، وممثلة ¬ في مواضع منها ¬ مايسمي بالنص المصاحب CoMPanied TexT وتبدو النهاية في هذه الرواية مصنوعة بحرفية ووعي كبيرين، يحمل فيها الكاتب هاجسه المركزي حتى جملته السردية الاخيرة، فالطفل الواقف في النافذة محركا لعبته حتى سقوطها، ثم انتظاره في مكانة غيرقادر علي النزول، تحيلنا إلي المشهد الذي تنكسر فيه لعب (المسرود عنه) أمام عينيه وهو لايخرج أيضا، وكأننا بإزاء عود علي بدء، فيضيف عمقا للنص، ويشعرنا أننا أمام حلقة مفرغة يدور فيها الشخوص المعذبون، المتسمون بعدم القدرة علي الفعل، فالكاتب هنا لايوقف شخوصه علي حافة الفعل لأنهم منسحقون، يعيشون أزمنة الاستلاب العولمي..

ثمة توظيف لمواضعات البلاغة العربية، وهذا مايتجلي حينا في اللغة، أوحتي في استخدام (بلاغة الحذف) كما في العنوان الداخلي (التي وافق أبوها بشكل مبدئي علي الارتباط)، والتي نعرف أنها (هند) ابنة عمة (المسرود عنه) المركزي في الرواية، وهذا التواصل مع الموروث السابق يميز (العزب) مع عدد من أبناء جيله.. تحمل اللغة مدها الشعري الخاص (وهذا يبدو في المقدمة مثلا)، كما أنها لغة واصلة في رأيي بين مستويات متعددة، بدءا من استخدام المستوي الكلاسي الفصيح، مرورا بالعامية المصبوغة بنكهة الراهن الخاصة، يحياه الكاتب وجيله ( استخدام لفظة (مكنة) مثلا..

في (وقوف متكرر) يحكي الكاتب مستخدما السرد بضمير المخاطب، والذي أتاح للسارد الرئيسي Main Narratar قدرة واعدة علي اقتحام (الداخل الانساني) في محاولة إبداعية بدت أكثر نضجا من نصيه السابقين، سعيا لاكتشاف جوهر العالم وفق المحددات والاشتراطات التي يعيشها شخوص مهمشون، هنا يقبض (محمد العزب) علي لحظة السردية، متدفقا حكيه ببراعة كبيرة، مكسونا بالموهبة، وإن كان عليه أن يتخلي عن نظرة الدهشة التي تلازم سارده الرئيسي ¬ أحيانا ¬ بإزاء تصاريف هذا العالم حتى يمكنه كشف المخبوء لا بمزيد من الجسارة فحسب، بل بمزيد من الوعي أيضا.. هنا يسير الكاتب بعد عمليه السابقين بشكل أكثر وثوقا وتحققا.

***

قبل أن يجيب محمود عبد الوهاب علي اي سؤال يحرص علي أن يقول إن هذا رأيه وتلك طريقته في التفكير، في البداية لم أجد مبررا لذلك لكن بعد أن امتد بنا الحوار حرصت أنا علي إضافة هذه الجملة لإجاباته التي لم تخل من الغرابة فهو لا يعترف بالتخييل في العمل الإبداعي ويري أن أكثر الروايات نجاحا هي أكثرها صدقا بمعني أن تكون أحداثها قد وقعت فعلا،يؤكد أيضا علي أنه لا يمكنه أن يكتب ما لم يعايشه بنفسه ما معني أن اكتب ساعات طويلة وأجهد ذهني في أشياء متخيلة لم تحدث أصلا ! لذلك يؤكد أن 80 % من أحداث روايته سيرتها الأولي حقيقية..

قبل أن يجيب محمود عبد الوهاب علي اي سؤال يحرص علي أن يقول إن هذا رأيه وتلك طريقته في التفكير، في البداية لم أجد مبررا لذلك لكن بعد أن امتد بنا الحوار حرصت أنا علي إضافة هذه الجملة لإجاباته التي لم تخل من الغرابة فهو لا يعترف بالتخييل في العمل الإبداعي ويري أن أكثر الروايات نجاحا هي أكثرها صدقا بمعني أن تكون أحداثها قد وقعت فعلا،يؤكد أيضا علي أنه لا يمكنه أن يكتب ما لم يعايشه بنفسه ما معني أن اكتب ساعات طويلة وأجهد ذهني في أشياء متخيلة لم تحدث أصلا ! لذلك يؤكد أن 80 % من أحداث روايته سيرتها الأولي حقيقية..

حتى 2002 لم يكن محمود عبد الوهاب يفكر في الكتابة. بل وكما عرفت منه لم يتخيل يوما انه سيصدر رواية،كل علاقته بالكتابة تلخصت في اليوميات التي يكتبها كأي إنسان عادي،يقول أن علاقته بالأدب انقطعت قبل أن تبدأ ففي المرحلة الإعدادية كان يكتب رواية في الصيف ليمزقها في الشتاء ثم توقف بعد اكتشافه أن ما كان يكتبه رديء تماما فاتجه إلي هوايات أخري. جذبته الحياة بأحداثها بعيدا عن الأدب فتخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية ¬ لذلك تحتل الإسكندرية مساحة كبيرة في روايته هناك عشق خاص كما يسميه¬ ثم كان لقاؤه بالكاتبة سهام بدوي في صيف 2002 لتحدث النقطة الفارقة في حياته. أرشدته سهام بدوي إلي بعض القراءات وشجعته علي الكتابة وبعد مقابلتها بستة اشهر كانت له قصة منشورة في أخبار الأدب لتكون أيضا نقطة تحول أخري نشر القصة كان علامة خاصة عرفت أني وصلت الآن إلي المستوي المطلوب.. مستوي القصص المنشورة .

من ناحية أخري لا يري محمود انه تأخر في مسألة الكتابة والنشر بل علي العكس فالسن كما يقول كان عاملا هاما في المستوي الذي كتب به روايته .أربعون عاما أتاحت له فهما أعمق للقراءات و منحته عددا أكبر من التجارب يقول أن الكتابة مثل الكلام تماما كل ما في الأمر أن لكل منهما قواعد تنظمه فالكلام يدعمه عوامل مساعده مثل الإشارات أو الإيماءات أو غيرها وهذا ينطبق علي الأدب أيضا فكما تتكلم كما ينبغي أن تكتب، السن كما يعطي قدرة اكبر علي التواصل يتيح بعدا اكبر في الكتابة وكان لدي الموهبة فكل ما في الأمر أن ابدأ الكتابة وكتبت.. لكني لم اسع لنشر روايتي لأنها لم تكن علي المستوي المطلوب فكتبتها ثلاث مرات وقبل الكتابة الثالثة انفصلت عنها تماما ورجعت إليها بعد فترة فخرجت من التورط الانفعالي فاختلفت الرؤية إلي حد ما فبدأت احذف وأغير وأضيف.

دعنا ندخل الرواية من عنوانها سيرتها الأولي عنوان مشوق كما انه يفتح الباب أمام عدد من الأسئلة..

خلال كتابة الرواية غيرت حوالي 16 عنوان. كتبت الكثير من العناوين لكنها لم تعجبني جميعا وحين أدركت أني فاشل في العناوين لجأت إلي الأصدقاء ، بدورهم رشحوا عدد آخر من العناوين لكنها لم تعجبني أيضا ..أدركت أن الرواية نحس في العنوان وفجأة خطر لي هذا العنوان،رأيته مناسب تماما لان التجربة داخل الرواية لها تكملات ليس بالضرورة تتابع زمني لكن لها حواش وتفصيلات لم تكتب رأيت أن هناك أحداث ليس مكانها هذه الرواية وبالفعل عندي تفصيلات أخري كثيرة لم اكتبها وهذه ليست إشارة لأني سأكتب السيرة الثانية.

تأكيدك علي معرفة التفاصيل يؤكد هاجسي بأنك موجود بنسبة كبيرة في هذا العمل،ليس مجرد كاتب له..

أنا موجود بنسبة كبيرة في الرواية ولكن بشكل عام النص لن يعلو شأنه إذا قلت انه أنا ولن يتأثر أيضا إذا لم أكن أنا في الحالتين النص لن تتغير قيمته،ربما توافقني في ذلك..

ربما لن تتغير قيمته كنص لكن التلقي سيختلف..سيكون هناك نوع من البحث عن الحقيقة في نص روائي من المفترض انه يقوم علي التخييل أساسا وهذا سيجعل النص يفقد الكثير من متعته الروائية ..

هناك أعمال تقرأ بذائقة لا تعترف بالتخييل وتعتمد علي أن العمل من الحياة، التفاصيل والأحداث الموجودة في النص يستحيل تأليفها،لذلك 80 % من أحداث روايتي تجربة واقعية حتى القصص التي اكتبها من الحياة ولا اعتمد علي كتب أو ورق، الحياة هي مصدري الأول والأخير في الكتابة. واحضر الآن لمجموعة ربما تصدر قريبا أعود بها لعالمي الذي أحبه فانا أحب الكتابات المكثفة وعشقي الأول هو القصة القصيرة التي استمدها من الحياة واعترف بأن النجاح النسبي الذي حققته الرواية سبب لي نوعا من الارتباك ،فلم اعد اعرف هل سأستمر في القصة أم أعود مرة أخري إلي الرواية.

الحياة تمنحك رواية أفضل مما يقدمه الخيال؟

طبعا..هذا رأيي وما أفضله وأتمني أن أظل كذلك..الحياة توفر لك صدق لا يتوافر لأبدع المبدعين الذي يعتمد علي الورق،في السنوات الأخيرة سادت في الروايات عوالم المهمشين والمخدرات والعشوائيات وهي بالفعل عوالم موجودة لا ننكر ذلك لكني لم أعشها فكيف اكتب عنها ومن يكتبون عنها الآن اعتقد أنهم عاشوا في هذه العوالم ..لكني لا اكتب ما لم أعشه ففي رأيي أن نسبة التخييل إذا زادت تؤدي إلي فشل العمل بالكامل..لن اقرأ كتابا عن العشوائيات ثم اكتب عنها رواية من الخيال!

وماذا عن الروايات التاريخية مثلا؟

الروايات التاريخية تخرج خارج الإطار الذي نناقشه الآن فهي لابد ستعتمد علي الكتب فلا سبيل لاستعادة التاريخ للكتابة عنه.

ربما اتفق معك في ضرورة وجود بعض الواقعية في العمل لكن ليس كله فلا توجد رواية بدون تخييل لأنها في هذه الحالة تصبح سيرة ذاتية.

ما زلت اعتقد انه سيكون هناك روايات أجمل كثيرا إذا اقترب الكتاب من واقعهم وكل الروايات الناجحة التي تحصل علي جوائز هذه الأيام لا تعتمد علي التخييل وهناك فرق كبير بين الرواية والسيرة الذاتية وأسلوب الكتابة هو الذي يحدد كل نوع والقارئ في النهاية لا يعنيه إذا كانت التجربة حقيقية أم لا.

لكن هناك الكثير من الروايات الناجحة لم يعش كتابها ايا من أحداثها هل تؤمن بإمكانية حدوث ذلك؟

دعني أتكلم عن نفسي فانا لا استطيع أن افعل ذلك ربما يكون ما تقوله صحيحا.. ربما يكون هناك من لديه هذه الإمكانية لكن أنا مليش نفس اكتب ما لم أعيشه.

ألا تخاف أن تنتهي قصصك؟

سألني هذا السؤال عدد ممن يعرفونني جيدا وسأجيبك كما أجبتهم بأن هذا لا يمكن أن يحدث فمادمت أعيش فهناك جديد يحدث، هذا أيضا معياري الشخصي فأنا لا اضع قاعدة .. اعتبر نفسي شخصية ثرية ولدت في القاهرة وعشت في الإسكندرية حتى انتهت فترة التجنيد وعدت مرة أخري إلي القاهرة وفي الإسكندرية عشت خبرات متميزة ولدي أشياء كثيرة تتزاحم علي الآن لكتابتها لذلك لا أخاف من انتهاء تجاربي.

إذا تحدثنا عن تكنيك الكتابة وباعتبار انك تكتب عن أحداث وقعت فعلا فدعني أسألك عن وضوح شخصيات روايتك التي لا يمكن أن تكون بهذا الوضوح في الحياة الحقيقية؟

كل ما كتبته متعمد وأنا راض عنه تماما كما أن عصب الرواية يقوم علي تحليل لشخصية امرأة ما من أول ملامحها حتى شخصيتها وتصرفاتها والعالم الاساسي يدور حول اثنين فقط،هناك شخصيات أخري لكنها ثانوية الهدف منها توسعة العالم الذي تعيشه نسمة .

الرواية تقدم قصة حب واضحة بطريقة ربما تبدو كلاسيكية تماما، لم يعد احد يقدم هذا العالم الآن الم تخيفك هذه الفكرة ؟

أنا اكتب كي أعزي نفسي وارتاح وبعد أن اكتب إذا شعرت بالراحة أتأكد أني كتبت نصا جيدا، أخرجت كل الزخم داخلي،لا أعبأ بأي عامل آخر واكتب ما يرضيني فقط.

تناولت الجنس والسياسة .. لكن دون تعمق. ما رأيك؟

الاثنان قدمتهما فقط ليوضحا جوانب معينه في الشخصية وليس رصدا مجانيا أو لمجرد مسايرة الموجود ولكن لان الرواية تعتمد علي شخصية واحدة أردت رسمها من عدة جوانب ولما كتبت عن أحداث 11 سبتمبر كان مجرد رأي نسمة إذن كانت كأنها مرآة تضيء بعض الجوانب في الشخصية و رأيها يوضح نظرة هذه الطبقة لبعض الأحداث. قالت وهي تشاهد انهيار البرجين ياحرام كان هذا رأيها وانفعالها مع الموقف وهنا الأزمة الحقيقية الخاصة بالإرهاب والإرهاب المضاد فبكل صدق أنا كنت في منتهي السعادة لوقوع البرجين!! ليس لان الناس ماتت ياريت كان المبني فاضي لكن كنت سعيد وأنا أشاهد مناخير أمريكا بتتكسر.من ناحية أخري الموقف نفسه يلمس مع قضية أخري لما يقول سامح طب ما الفلسطينيين دول ياحرام برضو ..ولا عشان عليهم تراب فهي تري أن موت الفلسطينيين لم يعد خبرا وهذا جزء من غياب الوعي لدي هذه الطبقة.

هل أنت معني بفضح هذا العالم؟

ارسمه لا افضحه

والجنس..

الرواية ترصد شخصيتين في مكان واحد فكان من الطبيعي أن يحدث جنس بشكل مستمر و رغم ذلك لم يكن جنس كامل كانت علاقة عاطفية في الأساس أعني انه لم يكن جنس فج، سيطرت الرومانسية أكثر ،كنت معني في كل أجزاء الرواية برصد علاقة عاطفية أو حالة من الهوس العاطفي من الطبيعي أن يكون فيها جنس وسياسة وعاطفة، حياة كاملة اعتقد أن اي ناقد يمكنه رصد هذه العلاقة وتطوراتها داخل العمل.

لماذا اخترت النهاية المفتوحة؟

مشهد النهاية كان جزءا من الرواية ولم يكن في نهايتها ثم رأيت أنه سيكون مناسبا جدا في النهاية فالشيخ علي تحول من مكان إلي خيال طريف يعمل علي الغواية فحمله سامح كل الخيبات التي أصابته فابتلعته الغواية في النهاية.

****

إصدار مجموعة مسرحية في الوقت الحالي يعتبر مغامرة بكل المقاييس.. مغامرة خاضها باسم شرف بمجموعته جزمة واحدة مليئة بالأحداث..أرجوك ما تتحركش ، والتي يشي عنوانها بالكثير مما تحتويه من محاكاة لثبات الواقع.. ومحاولة التعبير عن جملة بسيطة مثل (الدنيا واقفة) عبر مجموعة نصوص مباشرة وإن كانت تتسم بالفنية والرشاقة.

إصدار مجموعة مسرحية في الوقت الحالي يعتبر مغامرة بكل المقاييس.. مغامرة خاضها باسم شرف بمجموعته جزمة واحدة مليئة بالأحداث..أرجوك ما تتحركش ، والتي يشي عنوانها بالكثير مما تحتويه من محاكاة لثبات الواقع.. ومحاولة التعبير عن جملة بسيطة مثل (الدنيا واقفة) عبر مجموعة نصوص مباشرة وإن كانت تتسم بالفنية والرشاقة.

من جانبه يؤكد شرف أنه أثناء الكتابة لم يكن يفكر في أنه مقدم علي رهان ما، بل كان فقط يريد أن يقدم نصوصا مسرحية، خاصة أن معظم هذه النصوص قدمت من قبل كعروض مسرحية شارك بها في أكثر من ورشة إعداد مسرحي، لكنه اكتشف أنها مغامرة عندما طالبته سلسلة الكتاب الاول بتقديم ما يثبت أن النصوص الموجودة بالمجموعة نصوص مسرحية حتى يججاز نشرها، حيث لم تستطع لجنة القراءة بالسلسلة تصنيفها، كما نصحه البعض أن يقدمها باعتبارها مجموعة قصصية !!

سألته ثمة نقاط تلاقي كثيرة بين النصوص وبعضها البعض.. هل كان لديك اهتمام بخلق كل هذه الروابط وفي الوقت نفسه عدم إظهارها؟

فكرت أن أضع مقدمة للمجموعة، ربما لتوضيح الفكرة، أو لإظهار هذا الترابط، لكنني في النهاية فضلت أن تكون النصوص متاحة أمام القارئ دون مقدمات أومحددات من ناحيتي. بالفعل هناك ترابط بين النصوص لكنه خفيف، ربما لأن الواقع عبثي بما فيه الكافية ليمنع تقديم نصوص متكاملة، فيكون اللجوء إلي التجزئة أو النص المجزأ هو الحل المناسب لهذا الواقع، وهو الواقع الذي يجعل تقديم نص من سطر واحد أمرا غير مفهوم، ويصعب وضع نص علي (الباك كافر) فقط من دون وجوده داخل الكتاب.

ينتمي جزمة واحدة مليئة بالأحداث..إلي عالم النص المفتوح أكثر من انتمائه إلي مجال الكتابة المسرحية، ربما لأنه يقدم للقارئ مسرحا مختلفا. سجبق هذا المشروع بحالة يأس من اللغة.. بعدما تأخر النشر كان باسم يفكر في التوقف عن الكتابة بالعربية وتقديم نصوص بالفرنسية واحتراف العمل بفرنسا ككاتب مسرحي لكنه تراجع الآن عن هذه الرغبة.. حيث يقول: كنت مشغولا أثناء الكتابة بتقديم نصوص لا تعتمد علي العرض، وأن يكون هدفها أو طموحها القراءة فقط، يمكن اعتبارها تجريب علي مستوي القارئ العادي.. الذي قد يكون كتابي هو أول ما يقرؤه .

لماذا اخترت المسرح ليكون مجال هذه التجربة؟ وهل هناك قواعد أخلصت لها أثناء الكتابة؟

لأن المسرح في الغالب يعتبر من الفنون غير المقروءة ربما لطبيعته فالنص المسرحي لا يهتم بقراءته إلا المخرج، والممثل في بعض الأحيان، ولأن هناك اعتياد علي تقديم النصوص المسرحية باعتبارها عمل توثيقي يظهر مرحلة كتابة عند ميخائيل رومان مثلا، و لن يكون النص مستساغا من دون عرض، وأثناء كتابة جزمه.. كسرت القواعد المعتادة للمسرح، مثل كلاسيكية المفردات المسرحية، فالمسرح العبثي علي سبيل المثال لم يتجاوز البناء الكلاسيكي بل أن ما قام به يونسكو وبيكيت هو تغيير ترتيب هذا البناء، ولكن ما حاولت تقديمه في المجموعة مجرد أفكار، لأننا لم نعد في حالة تناسب مسرح العبث..بمعني أن الحياة لم تعد في حالة عدم الفهم، بل أصبحت مجزأة لذا لابد أن تكون الأفكار مباشرة وخاطفة مع تجزئتها، وما أبقيت عليه من قواعد المسرح هو المشهد فقط، لتجتمع هذه النصوص والمشاهد فيما بعد في حالة واحدة..أي عند القراءة.

تكاد تكون جزمة واحدة مليئة بالأحداث كتابة مناسبة للحظة الراهنة، الإيقاع أقرب لإيقاع الحياة، ثمة مقاربة لما يحدث بشكل دائم..أي أنها تتنفس اليومي يقول باسم : لا أجيد استخدام المصطلحات الكبيرة..لكن ما يمكن أن أقوله انني لا أكتب عن المجتمع وإنما أقوم بذلك من داخله، لا أهتم بأن أضمن النص إيديولوجيا ما أو جمالية في سرد الجمل بل تقديم الفكرة في أكثر من مستوي لغوي و بشكل فني ، ويضيف: نعيش الآن تاريخ اللحظة، كل لحظة منفصلة، ولكن هذه اللحظة ربما تعبر عما(فات) وربما عن المستقبل، بحيث تكون متصلة بالناس..وإذا ضحكوا علي نص ربما يكون السبب أنهم مروا بالفعل بهذه اللحظة .

أقول له: تنتهي معظم النصوص بجمل مثل(مش عارف)..كما لو أن هناك محاولة لتأكيد حالة ما من الغموض !.

يرد بأنها حالة عبثية لا غامضة فكل شيء لا يعني أي شيء بالمرة، لا توجد خطوات للأمام..(يعني الدنيا واقفة)، لم نعد نتراجع عن الطريق بل أننا في الأسفل، صرنا أشبه بالصور القديمة المعلقة علي جدران يعلوها التراب..باختصار نحن نعيش حالة من التخلف !.

داخل النصوص هناك رأي يأتي علي لسان شخصية واحدة هي الشاعر ، هل يمكن اعتباره الراوي الخاص بك..أو المعبر عن رأيك؟

الله اختار القصيدة وعلم شيطانها الايقاع ..فالشاعر داخل المجموعة المسرحية اختار وجوده ليطرح ايقاعا مناسبا للفكرة..تارة يختبئ تحت منضدة ويلقي بقصيدة وتارة يواجه اثنين في حالة رومانسية ويلقي قصيدة..ومرة يكتب قصيدة علي طاولة داخل مقهي قديم ويتداخل بين حوار الشاب ونفسه، بعد أن خابت توقعاته بالموت مع كل عام حتى وصل لسن الستين..فالشاعر هو الايقاع ولديه القدرة علي إظهار المفردة الحياتية.. ولكن السمة الاساسية له هي الاختباء والتخفي .. فدائما ما كان بخيالي ان الله خلق العالم في قصيدة علي خشبة مسرح واخرجها اخراجا بديعا.. لهذا احببت الشاعر واحببت المسرح والتشكيل ..

خلال المجموعة يظهر المكان مبتورا، أو وصفا مبسطا كما لو أن كل نص لا يعتمد إلا علي ديكور شحيح، ما هي نظرتك للمكان؟ وما هي النسبة الأفضل لتواجده بالنص؟

الاعتماد علي الصورة وعدم اللجوء لسرد مكاني كثير ليس ضعفا في الوصف أو الكتابة ولكن الموضوع له علاقة بجيل الصورة فكلنا تربينا علي الصورة بعكس أجيال أخري لم يكن لديها تعدد في الصور، لم يكن الكاتب يري غير صورة واحدة، وعندما يقبل علي كتابة مشهد عن مكان يذكره وكأن أحدا لم يزره من قبل ويظل يسرد عن المكان كثيرا. ولكن تعدد أنواع الميديا وفر علينا سرد الكثير، الذي كان يجعلني أشعر بالملل عند القراءة.. ولكن لا مانع من وصف مكاني اذا كان لصالح العمل .. وما فعلته ماهو الا تكثيف فقط وليس بترا للمكان فهو واضح وله وصفه الذي يخصه ولست بحاجة لزوائد في النص، والشواهد كثيرة في النصوص.

***

ترسيخ جديد ومغاير لنظرية مؤداها أن الكاتب لم يعد يقيم بما يكتب، بل بما لم يكتب، تلك القدرة علي الحذف والاختصار والتكثيف هي ما أصبح يحكم العمل الأدبي بالطبع ليس في كل الأحوال وما يظهر سمته المميزة وطابعه الخاص والمستقل، هذا ما فعلته المجموعة المسرحية 'جزمة واحدة مليئة بالأحداث' للكاتب 'باسم شرف'.

ترسيخ جديد ومغاير لنظرية مؤداها أن الكاتب لم يعد يقيم بما يكتب، بل بما لم يكتب، تلك القدرة علي الحذف والاختصار والتكثيف هي ما أصبح يحكم العمل الأدبي بالطبع ليس في كل الأحوال وما يظهر سمته المميزة وطابعه الخاص والمستقل، هذا ما فعلته المجموعة المسرحية 'جزمة واحدة مليئة بالأحداث' للكاتب 'باسم شرف'.

بداية من التسمية التي اختارها الكاتب لتصنيف أو 'توصيف' عمله الأدبي، واختياره لمصطلح 'مجموعة مسرحية'، نجد أنفسنا أمام شكل كتابي مغاير، فما هي دلالة هذا المصطلح؟ ان أفضل طريقة للتعامل مع هذه التسمية هي محاولة قراءة مقطعيها كل علي حدة، ف'مجموعة' تشير إلي أن هذا الكتاب يحوي عددا ما من النصوص، لابد وأن لكل منها عالمه الخاص الذي يشترك بالضرورة مع بقية النصوص في شيء ما، ليكونوا معا عالما أكبر، من السهل الدخول إليه عبر قراءة المقطع الثاني 'مسرحية' الذي يضعنا أمام صورة متخيلة لخشبة مسرح وممثلين وإضاءة وحركة... إلي آخر مفردات وعناصر العمل المسرحي في صورته النهائية بالطبع التي لابد وأن يتضمن العمل الموصوم بالمسرحية إشارات إليها.

مدخل قد يبدو سطحيا، ولكن لا مناص من الدخول عبره نظرا لحساسية هذه الكتابة التي لم يحتويها القاريء والناقد بعد، فالنصوص التي يحويها الكتاب بصفتها المسرحية، تتجاوز مفهوم المسرحية بمعناها المتعارف عليه، والكاتب يصدمنا بهذا الاختلاف من النص الأول المعنون ب'الكرسي الفاضي': المهدي المنتظر: علي فكرة أنا مش جاي. إظلام مفاجيء، ان هذا نص مسرحي كامل، بدأ وانتهي فيما يقل عن سطر واحد، وتتكرر نصوص كهذا النص بين طيات الكتاب، وان لم تكن كل النصوص بهذا القصر، ولكن المجمل هو 40 نصا مسرحيا في كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

بعيدا عن كتابة التجزئة التي انتهجها الكاتب، وجنوحه نحو ما يمكن تسميته ب 'الابيجراما' المسرحية، فإن هناك نصوصا في الكتاب توحي بوجود محاولة من الكاتب للالتفاف حول لغة السرد التقليدية، والاتكاء علي الأسلوب المسرحي لتقديم أجناس أدبية كتابية أخري داخل هذه العباءة، كما نري في نص 'لمبة منورة':

ولد يرتدي بذلة كاملة ويغطي نفسه فوق السرير. الولد: بخاف أنام الليل لا ما اقمش تاني، فضل الإحساس ده ورايا لحد ما ظهر تحت عيني سواد'، إن الجملة التي ينطق بها بطل هذا النص هي أقرب ما يكون للشعر، اذا حاولنا قراءتها بمعزل عما يسبقها من إشارات مسرحية، ولكن وجود هذه الإشارات وان كان يساهم في الاجابة علي بعض تساؤلات يطرحها النص، إلا أنه في الوقت ذاته يقوم بخلق وطرح تساؤلات أكثر تقودنا هذه القراءة إلي أن التحايل علي اللغة السردية المتعارف عليها، لم يكن هاجسا لدي الكاتب، بقدر ما كان هاجسه هو الكتابة بصورتها المجردة، عبر هذا الوسط المسرحي الذي يبدو أنه أقرب للكاتب، بدليل وجود 9 مسرحيات تحوي بين شخوصها مؤلفا مسرحيا أو ممثلا أو مخرجا، أو تدور حول عرض مسرحي، ان الكاتب يستعمل هذه الأجواء لتوصيل أفكاره، ورؤيته للمجتمع، راصدا أحيانا ومعبرا ربما بخطابية وصوت عال أحيانا أخري، وربما كانت الفكرة الأبرز وسط هذه الافكار هي فكرة 'الكرسي الفاضي' التي تمتد منذ النص الأول الذي سبقت الإشارة إليه، مرورا بالعديد من النصوص:

'دق الساعة خير'، 'اللوحة الباهتة'، 'الكالوس'، حتى نصل للنص الأخير 'القرار الأخير' حيث نجد المؤلف كشخصية داخل النص يواجه ممثليه وجمهوره منهيا مسرحياته بإحالة إلي النص الأول في المجموعة:

'انتوا مستنيين مين؟ ما هو مش جاي، والله العظيم ما هو جاي، وخليكوا قاعدين ، تنويعة مختلفة علي 'جودو' صمويل بيكيت، ولكن بشكل أعنف وأكثر صراحة ومباشرة، وباعتراف الكاتب نفسه علي لسان إحدي شخصياته.

'معترضين' عشان بقول كلام مباشر وبيخالف القواعد المسرحية المتعارف عليها، وإيه يعني،..

يحاول 'باسم شرف' في هذه المجموعة المسرحية تحقيق ما نادي به K.TRowe في كتابه A Theatre in your head 'مسرح في رأسك' من خلف قاريء يمكنه اخراج المسرحيات وهو يقرأها، كنوع من القراءة الإبداعية، علي اعتبار أن النص المتطور، أو التقدمي كما أسماه كولين ماك كاب Colin Mac Cabe، يخلق قارئا إيجابيا، وهذه المحاولات من الكاتب لصناعة نص مختلف ينتج بدوره قارئا مختلفا، هي نتاج طبيعي للتطور في الحركة الأدبية والثقافية والمجتمعية بشكل عام، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ظهور الحركات المسرحية الطليعية دائما جنبا إلي جنب مع الحركات الثورية والراديكالية.

وهكذا، تحاول 'جزمة' باسم شرف، أن تركل الأشكال المسرحية السائدة من جهة، وأشكال السرد التقليدي من جهة أخري، مفرغة المساحة حولها، لتظل تجربة طليعية في الكتابة العربية.

***

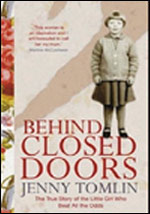

الإساءات والألم والغدر ، موضوعات غالبا ما تكون قاسية ، لكن أدب الشقاء صار الآن الأكثر رواجا في عالم الكتاب اليوم .

الإساءات والألم والغدر ، موضوعات غالبا ما تكون قاسية ، لكن أدب الشقاء صار الآن الأكثر رواجا في عالم الكتاب اليوم .

فقد برهنت عدة كتب جديدة علي أن سوق مذكرات أيام الشقاء قد قفزت مبيعاتها من 12 مليون إلي 24 مليون جنيها إسترلينيا ، مع عشرة عناوين جديدة تنافس للسيطرة علي السوق كل شهر . وحققت المذكرات الأعلي مبيعا بالمملكة المتحدة خلف الأبواب المغلقة لمؤلفتها جينٌي توملين توزيعا بلغ 278 ألف نسخة عام 2006 ، وهو رقم يبلغ ستة أضعاف ما بيع من الرواية الفائزة بالبوكر العام الماضي 2006 ميراث الخسارة لكيران ديساي .

ومن بين مئة عنوان من الكتب ذات الطبعات الشعبية الأكثر مبيعا ، ثمة ما يزيد عن العجشر هي حكايات عن الشقاء بالحياة الحقيقية ، وهي تحتل ستة من أعلي عشرة كتب بقائمة الصنداي تايمز للطبعات الشعبية لأفضل مبيعات .

المؤلفة الأمريكية توري هايدن ، حققت مبيعات بلغت أكثر من مليون ونصف نسخة بالمملكة المتحدة وحدها العامين الأخيرين ، بعناوين مثل عفريت فتاة و طفل آخر فحسب ، بالنظر إلي وصول رقم مبيعاتها حول العالم إلي 25 مليون نسخة ، فمن الواضح أنها ليست ظاهرة تخص المملكة المتحدة وحدها .

ويعد أدب الشقاء اليوم هو المفتاح لسوق الطبعات الشعبية ، و أرفف المتاجر الكبري مثل أصدا . وتعي متاجر الكتب الكبري أهمية التصنيف : لذا فقد خصصت واترستونز قسما ل الحيوات القاسية وأسست بوردرز فئة تصنيف جديدة باسم حيوات حقيقية . وهذه الكتب في جوهرها حكايات باردة عن الإساءة للطفولة مع بعض أشكال الخلاص وبهجة الانتصار ضد المحن في النهاية .

تقول كارول تونكينسون ، الناشرة في قسم الكتب الواقعية بدار هاربركولينز ، والتي تهيمن وحدها علي ربع السوق : هي تجذب بشكل أساسي الأمهات صغيرات السن مع أطفالهن : لذلك فبالنسبة للقراء ثمة انجذاب أمومي لتلك القصص والتي تحتوي في الغالب قصص عن أطفال في خطر ، وأغلفة تحمل صور العديد من الأطفال .

سوي أن ثمة الكثير من الشكوك التي تلقي بظلالها علي صحة ما يرد بتلك الكتب ، خاصة العناوين التي تحقق أرقاما كبيرة بالتوزيع ، وما ترسمه من صور للبؤس . فقد سخر أقارب كونستانس بريسكو ، والتي بلغت مبيعات كتابها قبيح 151 ألف نسخة العام الماضي ، من بعض صور البؤس بالطفولة والتي كتبت عنها المؤلفة . غير أن الالتزام بالحقيقة ربما يكون ليس بالأمر الجدير بالاعتبار علي ما يبدو من وجهة نظر القراء. يقول مسئول السير الذاتية بواترستونز ، بيتر ساكستون : أعتقد أن الكتب الواقعية ينبغي لها أن تكون حقيقية ، لكن الناس الذين يقبلون علي قراءة هذه النوعية من الكتب ربما يسعون إلي قراءات مقبضة أكثر من أي شيء آخر ، إنه من العسير تخيل قارئ يشعر بتغير طفيف بسبب قراءته أحداث محزنة لم تقع أبدا .

***

تحت عنوان البؤساء لفيكتور هوجو؟ لا شكرا كتب ستيفن موس في الجارديان البريطانية أن دور النشر الكبري وجهت ضربه قاصمة للأعمال الأدبية الرائدة ترتكزعلي فكرة تطويع الأدب الكلاسيكي من أجل القارئ العصري الذي وصفه بالمشغول بغباء عما يستحق القراءة، وكانت دار نشر أوريون هي البادئة بفكرة نشر تلك النوعية من الكلاسيكيات المضغوطة أو المختصرة والتي سيتم طرحها في الأسواق في مايو القادم، حيث بدأت بالفعل اختصار أجزاء من روايات آنا كارنينا و موبي ديك وديفيد كوبر فيلد وغيرها. وكل هذه الروايات تم تخفيض عدد صفحاتها بشكل كبيرمن أجل عيون قراء غير مؤكدين، كما أعلنت الدار أن القائمة ستشمل روايات أخري مثل: الشمال والجنوب وميدل مارش و جين اير و الكونت دي مونت كريستو .