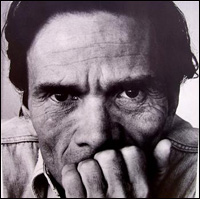

«في تربيتي يوجد تقدير عظيم للشعر؛ لقد نشأت، وهذا له دلالته، في ظرف كان الشعر فيه أسطورة: ما قبل الرمزية والهرمسية، الشعر في معناه المطلق...» بهذه الكلمات - المجتزأة هنا من مقطع أطول ـ تُعرّف منشورات «الجمل» بكتاب «زريبة الخنازير» وهو مختارات شعرية للإيطالي بيير باولو بازوليني، ترجمها إلى العربية وقدم لها محمد بن صالح، وهي بذلك ربما تكون ـ وفق علمي ـ أول مختارات شاملة (إلى حدّ ما) للشاعر والكاتب السينمائي الإيطالي الشهير التي تصدر في كتاب واحد (444 صفحة). حول بازوليني وشعره، هذه المقالة.

كيف يستطيع المرء أن يعيش مع «أناه» حين يكون كلّ شيء عنده يرتكز على الثنائية؟ كيف يعيش بسلام مع ذاته حين تتحول كلّ فكرة عنده (أو كلّ حركة وكلّ التزام) إلى ازدواجية؟ كيف الطريق إلى ذلك حين يثور المرء ضد نفسه، أو حين يستدعيها إلى سطح الأشياء مثلما يستدعي الوعي باطن الأشياء؟ هل يستطيع المرء عندها أن يحدد نفسه، أن يؤمن مثلا، أن يتقبل؟

حمل بيير باولو بازوليني، جرحًا مماثلا من دون أن يستطيع نسيانه أو كيّه، بيد أن «توأمه» هذا ـ الذي لم يكن ولا بأيّ شكل من الأشكال عبارة عن «بارانويا» ـ كان يخفف انطلاقته في العديد من الأحيان. فحياة هذا الشاعر والروائي والباحث السينمائي كما إبداعه، مسكونان بهذه الصدوع. شعر بازوليني، لا يتجزأ عن حياته وعن محيطه اللذين التهماه بالمقابل. لم يكن محيطه غاية في حدّ ذاته، بل نقطة انطلاق ومثال وشهادة عن وضع يمتدّ وينحرف ليصبح رؤية للعالم. وفي قلب هذه الرؤية، نجد أن بازوليني الذي يفقد «أناه» من دون توقف، قبل أن يعود ليجدها داخل مرآة القصيدة نفسها.

كان بازوليني (مواليد 5 آذار 1922) شاعر «الأنا» بامتياز، بكلّ تشعباتها. «الأنا» العاملة، العنيفة، الطاغية، التي تريد شقلبة العالم، والتي تضع نفسها في كلّ مرة، موضع النقاش. إنها «الأنا» الانتهاكية، التجاوزية، التي تستدعي موضوعات هروب الزمن والفقدان وكيفية تمثيل هذه الخسارة، مثلما تستحضر ـ بشكل أساسي ـ الموت والهوس، منذ القصائد الأولى.

من هنا، لم يتفاجأ الكثيرون حين سمعوا خبر مقتل بازوليني ليل 1ـ2 تشرين الثاني من العام 1975، بالقرب من شاطئ «أوستيا» (ضاحية روما الجنوبية). كان لا يزال يومها في الثالثة والخمسين من عمره. قتله شاب في الخامسة عشرة، اعترف بعد اعتقاله، أن بازوليني حاول اغتصابه، لكنه رفض، فقتله.

هذه هي القصة الرسمية التي نتجت عن تحقيقات الشرطة، وهو الأمر الذي يؤكد عليه الكاتب الفرنسي دومينيك فرنانديز» (الذي كتب رواية سيرة متخيّلة عن بازوليني بعنوان «في يد الملاك» والتي حازت جائزة «غونكور» العام 1982). إذ لا يعتقد أبدا - كما يكتب في مقدمته للطبعة الفرنسية لديوان بازوليني «قصائد الشباب»، منشورات شعر غاليمار) ـ أن ثمة أسبابا سياسية وراء اغتيال بازوليني. فالأدلة غير مكتملة ولا تشير إلى ذلك مطلقا. بينما نجد، في مقابل هذه الفكرة، المخرج الإيطالي مارك توليو جيوردانا في فيلمه «بازوليني: جريمة إيطالية» (1995( الذي يستعيد فيه تحقيقات هذه الحادثة، ليشير إلى أن وراء مقتل المناضل اليساري بازوليني، أسبابا سياسية، إذ كانت الحكومة الايطالية، اليمينية آنذاك، تجد فيه خطرا ما، وبخاصة عبر مقالاته التي أثارت المجتمع والشعب. صحيح أن جيوردانا، لا يتهم الحكومة بشكل مباشر، لكنه يوحي بذلك، وبخاصة عبر تعليقه على كيفية سير مجرى هذه التحقيقات.

في أيّ حال، وفي العودة إلى شعر بازوليني، نجد أن هناك ثلاثة مراحل، تُقسّم هذا الشعر (مثلما تُقسّم حياته، إذ كانا جزءا لا يتجزأ، مثلما أشرنا). المرحلة الأولى، وهي مرحلة البحث عن هوية شخصية ـ من خلال لهجته المحلية «الفريويلية». أما المرحلة الثانية، فحاول فيها التوفيق ما بين انشغالاته الاجتماعية والدينية، أي بين الماركسية والكاثوليكية. بينما المرحلة الأخيرة، فأفرد فيها أهمية كبرى لانشغالاته الشكلانية ولنتائج الفشل في محاولاته السابقة.

اللهجة الفرمولية

كتب بازوليني، خلال الأربعينيات، قصائده الأولى باللهجة «الفريولية». وجمع القصائد الأساسية منها في كتاب «الشباب الجديد». فمنطقة «الفريول»، وهي منطقة زراعية تقع شمال إيطاليا، عُدّت لفترة طويلة منطقة نمساوية، قبل أن يتوجب على النمسا أن تتخلى عن جزئها الشرقي بعد الحرب العالمية الثانية، ليوغسلافيا. من تاريخ هذه المنطقة الأدبي، انصب اهتمام بازوليني على قصائد «التروبادور» التي تعود للقرن الثالث عشر، لأن لغة «التروبادور» لا تملك قسوة القواعد والبلاغة التي نجدها في الفريولية المكتوبة. كذلك نجد أن اللهجة المحكية في المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى لنهر «التليامنتو»، تملك هذه الخاصية. كان بازوليني يبحث يومها عن الانسيابية والبساطة وعن لغة حيّة محكية، غير موجودة في إيطاليا، التي وبالرغم من توحدها، لم تستطع (لغاية اليوم ربما) إيجاد حلٍّ لمشكلة الهوية الوطنية الشائكة. لقد بحث عن لغة دقيقة، جازمة، قريبة منه، في الوقت عينه. لكنها لغة تقف على مسافة منه في الوقت ذاته: فاللغة الفريولية، ليست لغة بازوليني، حتى وإن كانت لغة أمه (والده من مدينة بولونيا). كانت لغته تبتعد عن اللغة المكتوبة، بالرغم من كونها ـ وباستمرار ـ بعيدة عن اللغة السائدة. ربما نجد وراء ذلك، بأن لديه ذلك الإحساس بالرغبة في الانتماء إلى منطقة تتصل بلغة ما، أي أنها السبب الذي دفع به لاختيار ذلك، أكثر من كونها الرغبة في إحيائها داخل أشكال بسيطة وبكل ما كانت تحمله من تهم اجتماعية وسياسية.

من هنا، غالبا ما تأتي قصائد القسم الأول من كتاب «قصائد الشباب» على شكل «مونولوغات» وعلى شكل حوارات وأغان أو تعازيم. ما من هوة أبدا بين الأسلوب والمحتوى: إنها قصائد عارية، لا زخارف فيها، تستخدم الأوضاع اليومية والسياقات الحياتية اليومية، وغالبا ما تكون سيرية ذاتية.

هذا الإبداع الفريولي يعود ليطرح حاليا، سؤالا أساسيا على تكوين لغة بازوليني الشعرية، وبخاصة بعد صدور كتاب «قصائد منسية» (الذي صدر بعد رحيله بسنوات عديدة). فالقصائد الحاضرة في الكتاب، هي قصائد لم تنشر سابقا وقد استثناها بازوليني من جميع دواوينه، قبل أن تعمد «لجنة المحافظة على آثاره» إلى نشرها.

ففي الوقت الذي كان يبحث فيه عن المطلق، كان بازوليني، يبحث ـ في الوقت عينه ـ عن لغة شعرية صافية، أي لغة عذراء، بقيت في حالتها الأصلية، الخام. من هنا وجودها بين لغتين: لغة أمه من جهة، ولغة «الفريول» المكتوبة. وكأنها تشكل بذلك لهجة ثالثة خاصة به، بحسب ما يلاحظه الناقد فيموجي سكانديلا، لأن هذا الشعر وثيق الارتباط بحياته، برؤيته، فعدا عن تلك المساحات الطبيعية الممتدّة، التي تسم تلك المنطقة، يلتقط الشاعر الإيطالي، تفاصيل وحالات «تشكل، في العمق، هذه الثورة وهذا التمرد، وهذه الصرخة، ضد الحرب والفقدان والغياب وهي موضوعات، بقيت حاضرة في جميع صنوف الإبداع الذي مارسها».

المرحلة الثانية

روما نهاية الخمسينيات. هنا تبدأ المرحلة الثانية في حياة بازوليني وأدبه. تواجه الشاعر في هذه المدينة، مع البؤس المديني. لقد أصبح يهتم بهؤلاء الذين رفضهم المجتمع. ظهر اهتمامه هذا، في مقالاته النقدية التي نشرها في مجلة «أوفيشينا» مثلما ظهر في روايتيه «آل راغازي» (1955) و«حياة عنيفة» (1956) وفي أفلامه («أكاتوني» 1961) وبالطبع في شعره. كما في ديوان «رماد غرامشي» (1957)، وكان هدفه الأساس إظهار البعد التراجيدي عند الفقراء وإعادة إدماجهم في قلب التاريخ وإعطائهم حق التعبير.

في «رماد غرامشي»، يعبر الشاعر عن تمزقه بين «البورجوازي» الذي كان عليه وبين الفقير الذي يرغب أن يكونه، (كان والده من أعيان مدينة بولونيا، ونظرا لولعه بالميسر، أفلس وفقد ثروته. وبعد الحرب العالمية الثانية، أرسل إلى مخيم للمعتقلين في كينيا، إذ كان ضابطا وفاشيا، حيث قضى فترة طويلة من الزمن. بعد عودته إلى إيطاليا، أدمن الكحول ومات من جراء أزمة كبد). ثمة تماهٍ، بينه وبين الطبقة التي اختارها. المهم في هذا الاختيار، معرفته في أنه ينتمي إلى التاريخ، لأن طبقته السابقة البورجوازية، كانت «تُفبرك» وجهات نظر للسيطرة على المسحوقين. في تناقضاته وكرهه الخاص، لطبقته السابقة، مثلما تظهر رغبته في أن يجتاز وعيه ذلك كله. لقد بحث بازوليني، من خلال الشعر، عن تحديد أخلاق جديدة، وعدالة جديدة، خاصة بالإنسان، مع العلم، أن هذه العدالة، ليست العدالة الاجتماعية وحدها.

مع بداية الستينيات، بدا الشعر، كما السينما، عند بازوليني مرتبطين بشكل وثيق. فمن خلالهما، رغب في «مصالحة» المتضادات: الماركسية والكاثوليكية، المقدس والاجتماعي، وهما أمران محفوران داخل حياته وكيانه، مثلما نجد في ديوان «عندليب الكنيسة الكاثوليكية» (1940 ـ 1953) ومنه تبدأ المختارات العربية. نجد بازوليني في هذه القصائد وهو يعبر عن «الأنا» العنيفة، يشير إلى ذلك الممرّ الصعب الذي على الحياة الراشدة أن تجتازه، (اللغة) والتي عليها أن تحلّ مكان الشعور الديني. في النهاية، يتوصل بازوليني إلى استنتاج يفيد: إذا كان الإيمان مصدر حق التصرف المطلق، فإنه يغطي بذلك ـ وبدون أي تناقضات ـ أفعالنا كلها.

يصبح الدين عند ذلك الطبيعة بشكلها المطلق. فالخطيئة ـ برأيه ـ هي بالضبط، التعبير عن الحريّة، وهذا الأمر هو ما يدفعنا إلى الانعتاق (كما في قصيدة «اكتشاف ماركس»). أما في قصيدة «ديانة زمني» فنعود لنجد «الاعتبارات الاجتماعية» التي تنساب عبر تجوالاته الليلية في روما، حيت أنّ «أنا» الشاعر هي القضية المركزية. هذه الاعتبارات، تتحول إلى شعور ديني حين يفسد المجتمع الأفراد ويحولهم إلى فقراء. من هنا يأخذ الشاعر على نفسه مهمة أن يصبح الواشي بكل ذلك، وما هدفه سوى إيجاد وسيلة لكي «ننعتق بشكل أفضل».

وبما أن بازوليني، كان شخصا حساسا جدا تجاه التاريخ، كما تجاه تقلباته الخاصة، فقد عرف، منذ نهاية الخمسينيات، أن جميع محاولاته منذورة للفشل: دخول الدبابات السوفياتية إلى بودابست 1956، تطويب البابا يوحنا الثالث والعشرين، العام 1963 (وهو من كبار المصلحين في الكنيسة). من هنا نجد مواجهته لهذه الفكرة.

هكذا جاء فيلمه «الإنجيل بحسب متى» (1964) ليقرع الناقوس: أي أن المشكلة لن تجد حلا إلا في عنف «الأشعار على شاكلة الوردة» (بحسب عنوان أحد دواوينه 1964)، حيث الصراخ والشتائم يمتزجان مع الكلمات الجافة ومع فكرة الموت (قصيدة «حيوية قانطة»). إزاء هذا الفشل، بدأ بازوليني يفرد أهمية كبرى للشكل في قصائده. وما هذه الشكلانية الجديدة، إلا التعبير العميق عن اضطرابه، السياسي والشخصي. والتعبير عن هواجسه (كما في فيلمTheoreme العام 1968). وخلاصة ذلك كله نجده في ديوانه «حيوية قانطة» الذي يجعله حقلا لمفاهيمه السياسية. فالديوان موسوم بالشكوكية والوقاحة الخاطئة وأحيانا بجفاف كبير وبرغبة في الهروب إلى «خارج»، إلى مكان بعيد يسميه «إفريقيا» (هل تذكر والده حيث اعتقل بعد الحرب؟). في هذا الخارج أيضا، نجد استعارة للفشل، ترجمة لعدم قدرته على إقامة من عالم المتناقضات هذا، انه شكل ذاتي للعداوة.

هذه العداوة ـ إذا جاز التعبير ـ نجدها في كتابه «من أنا» ليؤكد هذا الالتصاق الوثيق بين شعر بازوليني وحياته. فهذا المحظوظ، غير المكتمل، اكتشف بين أوراق الشاعر بعيد مقتله. وقد صدر للمرة الأولى العام 1980، بالايطالية، قبل أن يصدر في ترجمته الفرنسية. وقد أعطاه بازوليني عنوانا فرعيا هو «شاعر الرماد». أي بشكل آخر، يطرح الشاعر الايطالي السؤال ويجيب عليه: «من أنا؟ شاعر الرماد». انه الرماد الذي اكتشفه في نهاية حياته، عندما باءت جميع طروحاته وأحلامه بالفشل. هذه القصيدة الطويلة، كان بازوليني قد بدأ بكتابتها العام 1966، في نيويورك، بعد اشتراكه في مهرجان سينمائي هناك، ويجد دارسوه، أنها تشبه جوابا عن سؤال طرحه عليه احد الصحافيين (وقد يكون سؤالا وهميا، متخيلا، أي أن بازوليني طرحه على نفسه، ليقدم إجابته، أو حصيلة تجربته(.

مثل غالبية النصوص الذاتية، بقي النص هذا، نصا غير مكتمل، وفيه يعلن تخليه التدريجي عن كتابة الشعر بصفته نوعا أدبيا، وتحوله إلى كتابة الشعر عبر السينما، مثلما يتحدث عن اكتشافه للكتابة المسرحية والمقالات الصحافية، كما يشير إلى رغبته «المبكرة ربما» في التخلي عن «رمي جسده في أتون النضال»، لينسحب ويتقاعد في برج «كيا» وهو أحد الأبراج في مدينة «فيرتيبيري»، كان لوالده فيما مضى.

في أي حال، تأتي هذه المختارات العربية اليوم لنجد أنها ترسم مسارات ووجوها مختلفة، لهذا الشخص المتعدد، إذ ربما لم يكن أدب بيير باولو بازوليني، بأسره، إلا يوميات واحدة طويلة، كتبها بشكل متوارٍ. من هنا تأتي لتقدم نفسها على أنها ذات أهمية خاصة نظرا إلى أن بازوليني لم يكن يتوقف أبدا عن التفكير بالكتاب الذي يكون في صدد تأليفه، إذ أن الكتابة الحيوية جدا لهذا الذي صنع اسما دوليا عبر السينما التي لم تكن يوماً مجرد مرآة بسيطة للواقع.

تظهر لنا واقعة «تعرية محترفه»، أن الأمر بالنسبة إليه، في كلّ مرة، يكمن في إعادة النظر في الأدب. فالكتابة، هذه الكلمة المقدسة عند كل كاتب، لم تكن تنبع من ذاته، لأنه كان يعتبر نفسه شاعرا، قبل أي شيء آخر. «تجديف» هو العنوان العام الذي ظهرت فيه، في العام 1994، الأعمال الشعرية (شبه الكاملة، بالإيطالية) لبازوليني، وهو عنوان يعطينا دلالة على تلك النبرة الإشكالية، الخارجة منه، والتي لم تكن تدهش أحدا بالتأكيد. كل هذه الأمور، تعطينا فكرة عن الفوضى الإرادية التي رغب بازوليني في وضعها داخل أدب «مرتب»، عاقل، امتثالي. كان يتنقل بشكل دائم من الحميمي إلى النظري، مرورا بالروائي والشعري والهجائي. لذلك كان حذرا جدا من الأدب «الواقعي»، كما كان عليه أيضا، أن يظهر نفسه، ناقدا لأدب «الطليعية الجديدة».

تعود الطفولة دائما، بشكل منتظم، عبر مختلف حقبات الإبداع عند بازوليني. لقد بحث فيها عن جواب لغموض كآباته ورغباته، التي لم يكن يضطلع بأعبائها أبدا. السيطرة على لغة جمالية، أدبية، صورية أو سينمائية، كانت برأيه، الشاهد الذي يدل على الضعف الإنساني. لذلك غالبا ما كان بازوليني يستدعي بحزن القارئ. كي يكون على بيّنة من هذه المسافة، التي تفصل بينه وبين الواقع. بيد أن القارئ المتخيل، كان هنا ينظر من فوق كتفه.

هل عاد بازوليني بذلك عن أحلامه، كي يعود إلى طبقته؟ ما من نص يؤكد ذلك. الشيء الأكيد، انه كان «شاعر الرماد»، وقد احترق لغاية آخر لحظة... من جسده.

السفير- 15 مايو 2009