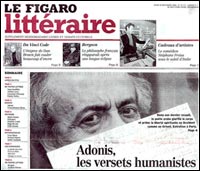

(أدونيس على الصفحة الأولى من ملحق "لوفيغارو" الأدبي) |

فيه من النعومة ما لا يقاوَم ولا يلين. هل هي نظرته؟ هل هو صوته؟ إنها النظرة والصوت معاً. لهذا الرجل الرشيق، المدوّر الوجه، إلقاء مبين، رقيق، كأن كل كلمة من كلماته مصقولة صقلاً. ومع ذلك فإن لكنته الشرقية تجعل هذه الكلمات سائغة في لغة مهذبة تعلّمها في الرابطة الفرنسية "لاليناس فرانسيز" في طرطوس خلال الانتداب الفرنسي على سوريا في الأربعينات من القرن الماضي، وتعلمها أيضا في شعر بودلير وفي باريس الستينات. ولد علي أحمد سعيد أسبر عام 1930 في عائلة ريفية قرب إنطاكيا. فحين كان في الثانية عشرة زار رئيس الجمهورية قرية مجاورة فتمكن الطفل الصغير من أن يلقي عليه أبياته فتأثر الرئيس لذلك أيما تأثر وحرص على أن يلتحق الشاعر الصغير بالثانوية، ولم يتوان في الالتحاق بالآداب واختار "أدونيس" إسماً مستعاراً لشخصه، وهكذا فرض تحت هذا الاسم أشعاراً كانت رفضت له عندما حاول نشرها باسمه الحقيقي. وبعد دراسته في دمشق ولبنان التي طالب فيها بضرورة التجديد في الشعر صار الشاعر يدير مجلات في الأدب. وبعدما أنهى الدكتوراه في باريس أرغمته الحياة على الترحال دوماً بين لبنان وباريس.

في مكتبة دار النشر الكائنة في شارع دي كونديه كان اللقاء في مكتب من الخشب القاتم والخزائن الفاتحة المغلقة التي امتلأت بكتب الدار. وكان أدونيس ما بين الكلمات.

* في "أغاني مهيار الدمشقي" وهو من دواوينك الأولى كتبت "أغنيتي من أجل الرفض". وفي 2003 في "لمس الضوء" تقول: "إني أقوم، إني أفكر في الاستعارة". بداية البدن، نهاية المحيط، هل هي استعارة أم إنه الرفض؟

- الاثنان معاً. او ما بين الاثنين. لست أدري إن كنت أسمي هذا الديوان ديوان شعر في الغزل. بل أن الأمر يتعلق بتجربة، او بمحاولة رؤية الجانب التراجيدي لتجربة الحب. تجربة تسعى الى الحديث عن هاوية الحب.

* الى هذا اليأس، ثمة نوع من صوفية الحب تسكن هذه الصفحات: "مرارة أيامي الحالمة علمتني أن لا طريق للحب غير الطريق العمودي". أليس في هذا عودة الى التقاليد والى شخصيات مثل ابن عربي حين يقول إن الديانة الوحيدة هي ديانة الحب؟

- بلى! لكنها صوفية من دون رب، صوفية وثنية إن صح القول. لكن لا بد من القول إنني لا أفكر في ربّ بعينه ولا في أي دين حين أتحدث عن الصوفية. وحين أذكر عمودية التجربة فإني أفكر في تجربة البعد الانطولوجي داخل تجربة الحب، وعن تجربة العلاقة ما بين الرجل والمرأة خارج التجربة.

* عندما تكتب "أيتها المرأة... إنك امرأة، إن ما يحجبك من الداخل يكشفه عريُك" أهذه كلمة تمرّد... تمرّدك أنت؟

- قطعاً! ليس الإسلام وحده هو الذي ينبذ الجسد... أي جسد وليس جسد المرأة فقط! فكل الديانات السموية ترفض كل ما هو مادي "فيزيائي" كي تثمّن السمو الروحي أفضل تثمين. ولعلك لاحظت في هذا الديوان أنني أقف الى جانب الجسد، الى جانب ما هو بشري. فالكائن البشري هو الذي يمثل مركز الكون وليس الإله. فالإله فكرة مجردة... بعيدة. وهذا الفصل ما بين الإله والإنسان أسس لخطاب حول الجسد معادياً للإنسان.

الفرد مستقلاً

* لكن في اللغة العربية، الشخص، أي الفرد، كلمة تؤخذ في معنى الوجود المجسّد. هل يفسر ذلك أيضا الريبة والشك حيال الفرد... في بعض الثقافة العربية الإسلامية؟

- في الديانة التوحيدية انفصل الفرد لمصلحة المجموعة او القبيلة، أي الأمة في الإسلام. فالفرد بصفته شخصاً مستقلاً وحراً لا وجود له تقريباً. فالأجدر بنا أن نتجاوز هذه الرؤية. الأمر ليس يسيراً، فهو في حضارتنا العربية الإسلامية كفاح طويل وشاق.

* "أي معنى لمنزل لا يعرف الانطلاق؟" هكذا كتبتَ يوماً. فالهوية في رأيك تظل مرصودة للغربة؟

- الشخص في الإسلام يعيش لكي ينجز ما هيّئ له سلفاً. والحال أن الهوية خلق دائم، فالكائن البشري يخلق هويته حين يخلق عمله. كأن الهوية تأتي من المستقبل وليس من الماضي على الإطلاق. فكل شخص يعيش في غربة دائمة في المعنى الذي يجعله يرفض ما هو مقرّر له سلفاً، وهو يتقدم نحو ما هو غير موجود بعد. في هذا المعنى فإن كل واحد يعيش في غربة حتى لو عشنا في قلب اللغة التي تعبّر عنا. فكلما سعيت الى اكتشاف هويتك أدركتَ ان هذه الهوية في حاجة دوماً الى أن تحققها وتعيد خلقها. بلى، فالغربة، في هذا المعنى، دائمة متجددة.

* هل هذه الغربة وهذا الخلق المتجدد للذات مرتبطان بتغييرك لاسمك الذي أدخلك عالم الأدب؟ واختيار هذا الاسم الذي نسمع فيه أيضا اسم "أدوناي"، وهو واحد من أسماء الإله في الديانة اليهودية، هل كان اختيارا واعيا عند الطفل الذي كنته ذات يوم؟

- الآن أنا معروف باسم ادونيس، ولو أردت ان أكون مجهولا لوقّعت باسم الأسرة. هذا الأمر كشف لي مع مرور الزمن عن مسألة الهوية والاسم. تغيير الاسم يعني تغيير الحياة. فالاسم في الحضارة السامية يكتسي أهمية بالغة. لكن هل تظل الهوية مجمدة في ما هو مجرد اسم، أم ان الشخصية البشرية أوسع وأغنى وأكثر تناقضا بكثير من مجرد الاسم هذا الذي تلخّصه أحرف معدودة؟ تعدد أصوات اسمي ونغماته تطورت مع الوقت. اكتشفتُ ان الكلمة لا يسعها ان تستنفد الشيء كله. إذن فالشخص ليس سجين اسمه ولن يكون! فهو يقع خارج حدود الاسم حتما. وهذا ما يجعلني أعارض تلك الذهنية القائمة على التفكير في ان تسمية الشيء باسم معين هو إعطاؤه معنى نهائيا فالأمر أوسع واغني من الاسم. ففي العربية المفردات غنية في التعبير عن اي شيء - لا بد من كلمات كثيرة، فالكلمة تعبر عن جانب، عن هيئة، عن وجه من الوجوه وليس عن الشيء في حد ذاته ولا بصفته شيئاً كاملا. ومن حسن الحظ ان اللغة متجددة دوما. ولذلك السبب فان المهم ليس ما نعبر عنه، المعروف، الظاهر، بل انه الخفي المتواري في الأشياء وفي العالم. وهذا تحديدا ما تلقّنه لنا الصوفية.

* في هذا البحث عن الخفي هل للغربة (او الهجرة) دور فيه؟

- لكي ترى على نحو أفضل عليك بالابتعاد. فعندما نكون في داخل الأشياء، في البلد، مع الأصدقاء، فنحن أمام مرآة، فأنت هنا لا تستطيع حتى ان ترى وجهك. أما إذا ابتعدت صارت كل الأشياء أوضح. فالغربة بالنسبة اليّ بعدٌ تكويني للكائن البشري، والفن يمكن ان يساعدنا في رؤية هذا البعد.

* في "اول الجسد... نهاية البحر" تأتي الموسيقى عنوانا لبعض الفصول. هل هي كيفية من كيفيات العودة الى الطرب، المتعة المطلقة في الصوت وفي الكلمة؟

- الموسيقى، اي الصوت، شيء أساسي في الشعر العربي. كانت دوما مترسخة في بعض الملفوظ (الشفوي) حتى في ما ندعوه قصيدة النثر. وما دمنا لا نستطيع ان نفصل الصوت عن الجسم فان الشعر ابلغ عما هو شهواني وجسدي. ليس ثمة شعر يخلو من هذا البعد الملفوظ (الشفوي). أما الموسيقى فهي إيقاع الكائن. فكتابة الشعر تعبير عن إيقاع حياتي معين. لذلك لا يسعني ان اكتب شعرا خاليا من الموسيقى. لكن هناك نوعين من الموسيقى: الموسيقى التقليدية التكرارية، ثم الموسيقى التي تخلق العالم.

الشعراء الكبار ضد الوحي

* في "الصلاة والسيف" من كتاب "حديث البدايات" كتبت ان "اللغة العربية لغة وحي وانفجار" وتوضح أيضا ان اللغة العربية متأثرة أيضا بالكلمة القرآنية. وبالفعل، فان لغة الانبعاث يفترض انها لغة كاملة وتفرض على الشاعر وعلى كل امرئ ان يحذو حذو هذا الكمال في اللغة. هل يمكن التوفيق بين الانبعاث وما لا يقبل التجاوز؟

- انها مشكلة حقيقية في حضارتنا. فالإسلام هو آخر الوحي وآخر الرسالات السموية، ومحمد هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء. هكذا يقولون. وهذا يعني أمرين مهمين، ان ليس لدى الانسان شيئا يقوله، وبالتالي لا شيء جديدا يبدعه، فهو يستطيع فقط ان يشرح ويفسر النص الذي تلقاه في شكل نهائي، وفي هذه الحالة حتى الاله لم يبق لديه شيء يقوله طالما انه أودع رسالته الأخيرة. كان الشعر ما قبل الإسلام يدّعي انه اكتشف الحقيقة، لكنها الحقيقة النهائية، فكان كل شاعر من الشعراء يمتلك حقيقته الخاصة. وبعد ذلك تعرض هذا الشعر لتهميش إذ لم يبق قادرا على التعايش مع كلمة موحى بها من السماء. في تلك الأثناء كان كل الشعراء الكبار ضد الوحي لكنهم لم يجاهروا بذلك صراحة. كانوا يقولون ذلك داخل حياتهم الخاصة. كانوا يسعون الى خلق وحيهم الخاص بهم، اي قرآنهم. إني أتحدث عن كبار الشعراء من أمثال أبي نواس وأبي تمام والمعري والمتنبي. وبالمثل انشأ الصوفية تصورهم الخاص بالإله. لا صلة له بتصور القرآن. من هنا إذن كان تصور جديد في العلاقات ما بين الانسان والله ورؤية جديدة للقيم وللحقيقة لم يُفصَح عنها في شكل نهائي. وكانت هذه ثورة معرفية داخل الإسلام. أما الذي خلق عظمة الشعر فليس الدين، بل على العكس. فالأصوليون اليوم ضدي وأنا ضدهم أيضا. وأكثر من ذلك اعترضت على التفسير التقليدي للإسلام، وفي شكل عام على الديانات التي تحولت الى مؤسسات رسمية. ظني انها صارت معادية للإنسان. وعندي رؤية مختلفة لديانة بلا سلطة كتجربة روحية. فلكل واحد حرية التعبير عن معتقده بصفته فرداً.

ترجمة: مدني قصري

النهار

الخميس 23 كانون الاول 2004