تصدر جامعة كمبردج البريطانية سلسلة متميّزة، عميقة في المستوى النظري وبالغة النفع عملياً، بعنوان "دراسات كمبردج في الأدب الأفريقي والكاريبي"، غطّت حتى اليوم أعمال إيميه سيزير وإدوارد غليسانت من المارتينيك، الروائية جان ريس من الكاريبي، وولي شوينكا وشينوا أتشيبي من نيجيريا، نادين غورديمر وج. م. كويتزي من جنوب أفريقيا، نغوجي وا ثيونغو من كينيا، ف. س. نايبول من ترينيداد، كما تناول الإصدار الأخير أعمال الشاعر والمسرحي الكاريبي ديريك ولكوت، حامل نوبل الآداب للعام 1992.

تصدر جامعة كمبردج البريطانية سلسلة متميّزة، عميقة في المستوى النظري وبالغة النفع عملياً، بعنوان "دراسات كمبردج في الأدب الأفريقي والكاريبي"، غطّت حتى اليوم أعمال إيميه سيزير وإدوارد غليسانت من المارتينيك، الروائية جان ريس من الكاريبي، وولي شوينكا وشينوا أتشيبي من نيجيريا، نادين غورديمر وج. م. كويتزي من جنوب أفريقيا، نغوجي وا ثيونغو من كينيا، ف. س. نايبول من ترينيداد، كما تناول الإصدار الأخير أعمال الشاعر والمسرحي الكاريبي ديريك ولكوت، حامل نوبل الآداب للعام 1992.

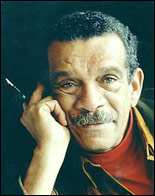

وقّع هذه الدراسة إدوارد باو، وهو أستاذ شرف في جامعة جزر الهند الغربية، جامايكا، والرجل الذي صرف الكثير من الجهد والوقت لدراسة أعمال الشاعر الكاريبي الكبير، حتى استحقّ بالفعل صفة الاختصاصي الأول في شعره ومسرحه وأفكاره (وأيضاً: في رسوماته!). وفي عام 1978، قبل أن يصعد نجم ولكوت عالياً، أصدر باو كتابه الكلاسيكي "ديريك ولكوت: الذاكرة بوصفها رؤيا"، فكان رائداً في تقصّي المنظورات الثقافية ـ السياسية (التي ستتندرج فيما بعد ضمن المصطلح الجديد الرائج: ما بعد ـ الكولونيالية) في أدب ولكوت. وما يجعل فضل باو مضاعفاً حقيقة أنّ ولكوت ليس أعظم شعراء الكاريبي وجزر الهند الغربية وأفريقيا الأنغلوفونية فحسب، بل هو ـ في تقديري الشخصيّ ـ أعظم شعراء اللغة الإنكليزية الأحياء.

وليس دون اعتبارات عديدة، فنية وإنسانية أخلاقية وفكرية في آن، أنّ باو يتوقف مطوّلاً عند أفكار ولكوت في محاضرة نوبل، ثمّ يعود بها ـ وبالخطوط الكبرى في منجز ولكوت ـ إلى عقود سابقة تخصّ حياة الشاعر وفنّه فحسب، بل الحياة الجمالية لأهل الثقافة التي ترعرع ولكوت في كنفها، قبل أن يعيش أطوار الحيرة الكبرى بين اللغة الوطنية الأمّ واللغة الإنكليزية. وفي تلك المحاضرة، التي حملت عنوان «الأنتيل: شظايا ذاكرة ملحمية»، تحدث ولكوت عن الشتات الأفريقي والآسيوي كما تختصره ملحمة «رامايانا» الهندوسية، وعن الذاكرة التوّاقة إلى الالتحاق بمركزها الخاص بها، تَوْق الضلع إلى استذكار الجسد الذي بُتر عنه. كما أشار إلى حقّه، كواحد من أبناء هذا الشتات، في الإنتماء إلى طبول إفريقيا، وعاشوراء الحسين، ورقصة التنين الصيني (بعض شظايا الأصيص العبقري الذي سعت الهيمنة الإمبريالية ـ الكولونيالية على تحطيمه، كما قال)، وذلك قبل وفي أثناء وبعد الإنتماء إلى وليام شكسبير!

ومنذ بداياته الشعرية المبكرة أدرك ولكوت جدل التحرّك في هوامش منفى اللغة هذا، وانخرط في معضلات ذلك الموقع الحرج بين مطرقة الإحساس بالواجب السياسي الشخصي حيال موطنه وثقافته، وسندان المصير التمثيلي والتعبيري للغة الكولونيالية (الإنكليزية) التي يكتب بها. كذلك ناقش مأزق الشاعر المطالَب بالدفاع عن الوطن (وبالتالي عن حقّه في استخدام لغته القومية)، والشاعر المنفيّ في ذات لا فكاك لها عن جوهر النفي. وهكذا، استخدم ولكوت لغة الـ «باتوا» الكاريبية على نطاق واسع في مسرحياته، كما استخدم إنكليزية أدبية (بريطانية) رفيعة للغاية في أشعاره الأولى، ثم بدا أشبه بمَنْ يحاول تفجير هذه اللغة من داخلها بحثاً عن تلك الطاقات الدلالية الثمينة التي يحتاج إليها في عمليات تجميع شظايا الأصيص التعبيري الجميل الذي كسره الخطاب الكولونيالي. وفي قلب تلك السيرورة، غير الخالية البتة من ألم جمالي شديد وقلق تعبيري عميق، كانت ثنائياته تتصالح: الذات الوطنية الكاريبية، مقابل التربية الأدبية البريطانية؛ وآدم العالم الجديد، أمام أفعى العالم القديم؛ والجزيرة الدافئة الصغيرة حيث مسقط الرأس، في الخلفية البعيدة من الجزيرة الباردة الشاسعة حيث الثقافة والوعي والكتابة...

والشاعر، الذي يخطو اليوم نحو السابعة والسبعين، ولد في جزيرة «سانتا لوسيا»، وتفتّح وعيه على التراث الأدبي الإنكليزي، فقرأ الإرلندي و. ب. ييتس، والبريطاني و. هـ. أودن، والأمريكي إزرا وباوند. لكنه، مثل معظم أبناء الكاريبي، قرأ بالفرنسية أعمال أرتور رامبو وسان جون ـ بيرس، وقرأ بابلو نيرودا وسيزار فاييخو بالإسبانية. ولقد توجّب أن يطرح سؤالاً كبيراً، وأن يجيب عليها بنفسه: هل يعاني الكاتب الكاريبي من حصار ثقافي يفقده حصانته؟ إجابته كانت حاسمة، وذات مرجعية تاريخية ـ أدبية: ألم تكن هذه حال ييتس وجيمس جويس، فبرهن الكاتبان الكبيران أنّ الثقافة الإستعمارية غير قادرة على منع ولادة أدب وطني فذّ؟

ذاك يقين حوّل ذاكرته إلى أدراج متراصّة يفتحها شاعر كبير بلغت مخيلته حدّ الفيضان الإنفجاري، فقرأناه يعبث بالأدراج على هواه ويطلق محتوياتها في عراء غنيّ، فيختار مسمّيات جديدة لأقاليمه ومشاهده وأصدقائه وأشيائه، عابراً في ذلك حدود الزمان والمكان: إنه اليوم قبالة زيتون غرناطة الذي ينزّ اللغة العربية ويذرف دموع لوركا، وهو غداً في عباب اللغة اللاتينية التي تلهث مثل كلاب بُنّية في روما، ملقياً التحيّة على نهر الغانج في الهند، أو على تلال النمل في مصر، منتصباً «مثل إشارة تعجّب في صفحة بيضاء»، واجماً «أمام حباحب لا تكفّ عن إشعال الثقاب»، غامراً «بهيم الفضاءات، ليس بالنجم أو بالجذوة أو بالشهاب، بل بالدموع»...

دراسة إدوارد باو الأخيرة تعلّمنا الكثير عن أدب ولكوت، كما تضع ما كنّا نعرف عنه داخل سياقات جديدة، ولعلها تعيد تذكيرنا بقاعدة قد يلوح أنها تسير عكس ما يخطر عادة في الذهن: قلّة هم الشعراء الكبار الذين تعلو قاماتهم أكثر، فنياً وإنسانياً، كلّما طعنوا في السنّ!